Há um limite para tudo — até para a mistificação. O apelo na rede social X de Pedro Coelho — um reconhecido jornalista da SIC e com especiais responsabilidades na formação de futuros jornalistas (é professor da Universidade Nova de Lisboa – a que o Estado e os credores públicos “criem condições” para salvar a revista Visão, é um desses momentos em que o absurdo ultrapassa a fronteira do aceitável.

Lamenta ele que “não alertámos a tempo para a crise da Visão e da TIN [Trust in News]” – abusando da primeira pessoa do plural –, mas anuncia que para “salvar” um título jornalístico há por aí “um grupo de jornalistas corajosos” que “precisam de nós” — mas o que realmente propõe é que se varra para debaixo do tapete uma gestão ruinosa que custou, no mínimo, 15 milhões de euros ao erário público. Em suma, propõe um perdão moral e financeiro a quem conduziu a TIN ao colapso, e uma indemnização indireta à irresponsabilidade. É o mais torpe apelo que um jornalista pode fazer.

Quando um profissional da comunicação, pertencente a um grupo mediático (Impresa) que se libertou em 2018, através de esquemas com o Novo Banco, de um ‘cancro financeiro’ – transmitindo-o a Luís Delgado que investiu 10 mil euros para sacar cerca de 350 mil euros em salários para si logo nos dois primeiros anos –, pede que o Estado e os contribuintes reparem os desmandos privados, abdica do seu papel mais elementar: o de fiscal do poder e guardião da ética.

A Visão (e as outras revistas) não caem por um acaso, um azar, ou pela conjectura, ou pela desinformação. Caíram porque a TIN foi gerida com leviandade, sem escrutínio interno, e com uma conivência quase eclesiástica entre jornalistas que se julgavam imunes às leis da economia e da decência. Enquanto os jornalistas da Visão recebiam salários, somavam-se dívidas ao Estado e à Segurança Social, acumulavam-se calotes a fornecedores e mascarava-se tudo mentindo e omitindo à ERC e fazendo contabilidade criativa.

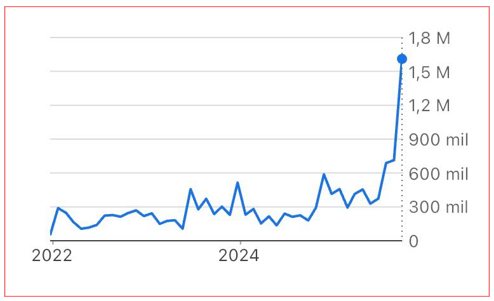

E a qualidade jornalística decaía, reflectindo-se na perda de leitores: em 2017, a revista Visão ainda chegou a vender quase 61 mil exemplares por semana e tinha seis mil assinaturas digitais. No último trimestre de 2023 — última vez que houve auditoria da APCT —, a Visão já só vendia 20.047 exemplares em banca por semana e tinha apenas 3.169 assinaturas digitais. Hoje, não havendo sequer números oficiais, apontam-se para menos de 10 mil exemplares.

Perante isto, dizer agora que há um grupo de “jornalistas corajosos” prontos a “assumirem o barco” é de uma ironia cruel. Onde estavam esses heróis quando o casco começou a meter água, ainda no tempo da Impresa? Onde estavam quando a TIN acumulava dívidas e escondia balanços? O PÁGINA UM alertou, documentou e publicou uma extensa investigação, a partir de Julho de 2023 (p. ex., aqui, aqui e aqui), aquilo que todos os outros não queriam sequer ver. E fomos ignorados ou mesmo insultados – aliás, a postura corporativista da imprensa é um dos piores males do nosso jornalismo.

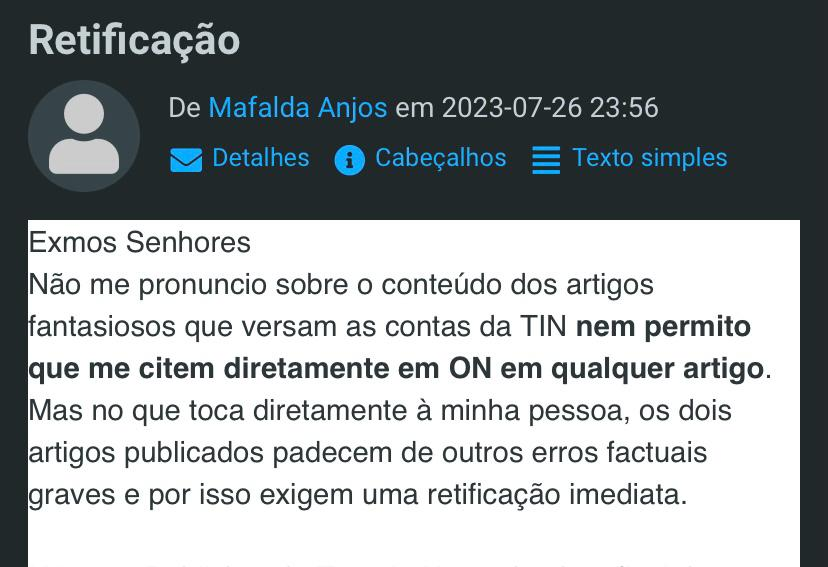

Chamaram até “fantasiosas” às notícias do PÁGINA UM que, linha por linha, antecipavam a derrocada inevitável. A própria então directora e publisher da Visão durante anos, Mafalda Anjos, escreveu em carta formal ao PÃGINA UM que não se pronunciava sobre “artigos fantasiosos que versam as contas da TIN”. Mas a sua maior preocupação nesse e-mail estava no facto de usaremos fotografias dela que constavam das suas redes sociais. Hoje, a mesma Mafalda Anjos, desmentida pelos factos, tenta reescrever a história nas redes sociais, como se o descalabro da TIN fosse um relâmpago vindo do nada.

Não é, pois, de coragem que se trata quando se quer “salvar” a Visão – e o mesmo sucede com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias –, mas de oportunismo. Há uma diferença abissal entre quem luta para criar um projecto sustentável e quem pede indulgência pública para manter um título. Se os jornalistas da Visão acreditam que existe mercado para o seu trabalho, façam o que qualquer profissional decente faz: criem uma nova revista, registada na ERC, com outro título, outro modelo e contas limpas. Tão simples como isto.

Aliás, a TIN tinha um capital social de apenas 10 mil euros, não é muito: é o mesmo valor do PÁGINA UM. Não precisam de milagres nem de perdões fiscais — precisam de ética, investimento privado e responsabilidade. Uma Empresa na Hora basta – e podem começar a nova revista na próxima semana com essa estrutura e o conhecimento desse “grupo de jornalistas corajosos”. O resto é vitimização.

Bem sei que esta súbita onda de solidariedade não é inocente. É uma tentativa de limpeza simbólica, de apagar os rastos de uma gestão calamitosa que muitos preferiram ignorar enquanto o dinheiro público e privado era esbanjado. Luís Delgado não cavou o buraco sozinho: contou com o silêncio cúmplice de quem, dentro das redacções, fingia que a crise não existia. Contou com a inércia da ERC, que tudo permitiu, e com a cegueira de uma classe jornalística que só reage quando sente o frio do abismo.

A insolvência da TIN – e por arrasto o fim de muitos títulos – é um acto de justiça económica e moral. Não significa o fim do jornalismo, nem a morte da revista Visão enquanto conceito — apenas o encerramento de um ciclo de impunidade. O jornalismo que merece ser salvo é aquele que se sustenta na verdade, não o que se alimenta de subsídios e de nostalgia. Se o Estado se põe agora a “salvar” empresas privadas falidas só porque são do sector da imprensa, estará, além de minar a independência necessária em democracia, a consagrar o princípio de que a irresponsabilidade é um direito adquirido. E isso seria o golpe final na credibilidade do sector.

Não querendo ser moralista, tenho mesmo de defender que está na hora de moralizar o campo mediático. Não desejo o desemprego de ninguém, mas também não aceito que se confunda solidariedade com complacência. A regeneração do jornalismo português passa por enterrar os ‘cadáveres corporativos’ que há demasiado tempo poluem a profissão. É preciso criar novos projectos, independentes e transparentes, que não se escondam atrás de marcas antigas. O cemitério da imprensa está cheio de títulos ilustres — e nenhum ressuscitou pela vontade piedosa do Estado. A Visão é apenas um nome. O que deve importar é a lucidez, a honestidade e a coragem de enfrentar a realidade.

A morte da Visão — enquanto símbolo de um modelo falido — é um acto de higiene estrutural. Que sirva de exemplo. O bom jornalismo não se faz de esmolas do Estado, nem de piedade dos contribuintes. Faz-se de verdade e de carácter. Faz-se até os leitores decidirem – e tem sido essa a máxima do PÁGINA UM: somos aquilo que os leitores querem que sejamos. E se hoje ainda fazemos um jornalismo de nicho, porque ainda escasseia um número suficiente de apoiantes, a solução mais cordata não parece ser endividarmo-nos até ao tutano, aguardando pela salvação do Estado.

P.S. Num comentário na rede social X, Mafalda Anjos continua a viver na sua bolha e acusa-me de “teorias da conspiração” e que escrevo aquilo que escrevo porque “tenho de fazer pela vida”. Mafalda Anjos pensa que ainda vive nos seus gloriosos tempos da pandemia, onde tiradas e rótulo serviam como argumento. Ao contrário de Mafalda Anjos, eu não fui director da Visão e não fugi do ‘barco’ quando estava a afundar e ainda tentei sacar 54 mil euros de indemnização (que acabou por não ser pago, porque o karma é tramado e Luís Delgado deu-lhe também um calote).

E mais: ao contrário da Mafalda Anjos, eu não tenho uma agenda recheada de contactos públicos e privados para, depois do descalabro na Visão, encontrar uma boia de salvação profissional na CNN Portugal (cuja informação é maioritariamente opinião de bitates) e na sempre generosa RTP/RDP. No dia em que a qualidade e a seriedade fossem critérios no jornalismo lusitano, Mafalda Anjos teria de encontrar refúgio apenas numa empresa de marketing e comunicação empresarial a vender marcas e narrativas – nisso, admito, ela tem um imenso jeito e uma esbelta cara de pau.