“O Com fúria e raiva acuso o demagogo

E o seu capitalismo das palavras

Sophia de Mello Breyner Andersen

No dia 19 de Agosto, de manhã cedo, as notícias abriam com o futebol, depois com a meteorologia, e depois com a lição de bom português. Só faltava terem posto a mosca logo a seguir e eu seria a recipiente premiada de uma sequência em bloco de temas que pouco me interessam. Sobretudo àquela hora, sendo que, de forma assaz indecente, sérias destas tendem a acontecer o tempo todo, como se eles quisessem mesmo que a pessoa se levante e vá arrumar a cozinha e tomar banho antes de dar outra espreitadela às notícias, que provavelmente irão a meio de umas histórias indistintas de fogos, e depois sair de casa. Nem toda a gente está de férias em Agosto. E, esteja ou não esteja, nem toda a gente tem paciência para a forma de dar notícias da televisão portuguesa, sobretudo logo de manhã.

Mas enfim.

A seguir, quando menos se esperava, as notícias tornaram-se subitamente interessantes.

A esta hora já toda a gente deve ter ouvido falar da história dos barcos de civis que rumaram à Palestina, mas eu rememoro.

A questão é que esta guerra horrorosa, com o comportamento indescritível e inaceitável que Israel tem observado e mantido sempre a bater o pé desde o primeiro dia[1], nunca mais chegou a qualquer espécie de fim, por muito que as Nações Unidas a condenassem repetidamente. Ainda por cima, a destruição da Palestina conta com o apoio sanguinário de Donald Trump, que chega ao ponto absolutamente alarve, que nós vemos passar na televisão em grande gala e sem qualquer vergonha, como se assistíssemos à trama de um espectáculo de marionetes de péssimo gosto, de receber Netanyahu em Washington para um banquete de honra, em que o segundo ergue o copo num brinde em que insiste que o primeiro devia receber o Prémio Nobel da Paz. É evidente que aquelas duas pessoas não têm qualquer noção nem do ridículo, nem da realidade do mundo em que vivem. Mas continuam vivas. E nós continuamos a deixá-las viver.

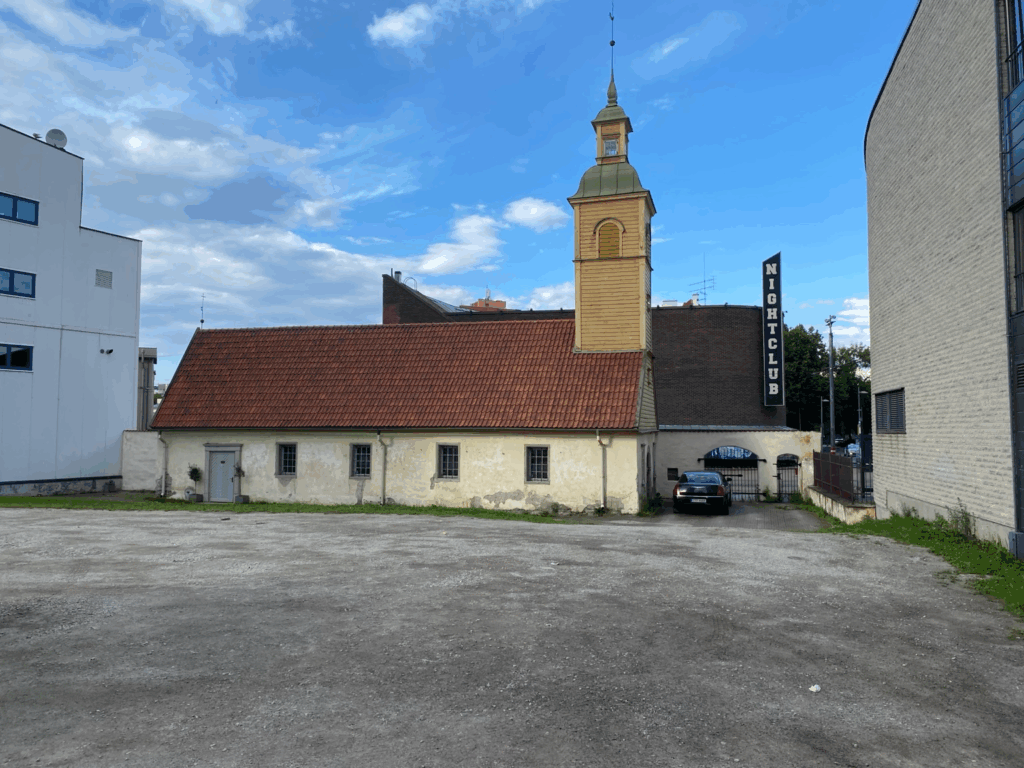

E portanto, já que passaram quase dois anos desde o início deste conflito[2] e os políticos não conseguiram nem alimentar nem tratar decentemente os palestinianos, nem chegar a um mínimo acordo de paz, os civis deitaram mãos à obra e fizeram o que entretanto já foi assunto do dia.

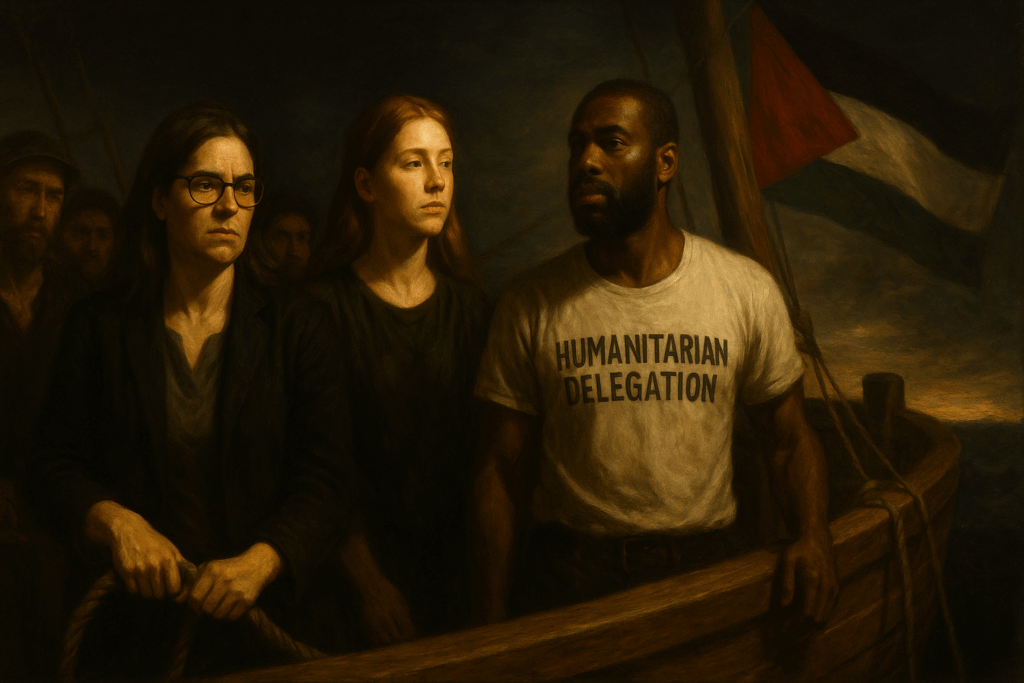

Com partida a 31 de Agosto de Barcelona, e a 4 de Setembro da Tunísia, a maior flotilha humanitária de sempre[3] contou com a partida de activistas de 44 países que se fizeram ao mar rumo à Faixa de Gaza. O seu objetivo era levar ajuda humanitária e tentar romper o bloqueio de Israel, chamando ao mesmo tempo a atenção do mundo para aquilo que os organizadores descrevem como “o genocídio em curso contra o povo palestiniano.”

E, nos barcos que partiram de Barcelona a 31 de Agosto, apareciam uns nomes já habituais como o de Greta Thunberb, que já não tem longas tranças e já nem sequer é tão loirinha[4], ou o neto de Nelson Mandela, Mandla Mandela. Mas, desta vez, a iniciativa contava também com presença de três portugueses: a atriz Sofia Aparício, o defensor dos direitos humanos Miguel[L1] Duarte[5], e a coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua[6]. Os barcos que partiam mais tarde de vários portos da Tunísia somavam-se em várias dúzias. Se tudo isto é heroico ou não, não sei. No mínimo, requer a todos os participantes que estejam prontos para uma grande resiliência emocional: as duas últimas tentativas de levar ajuda humanitária por mar à Faixa de Gaza, em Junho e Julho, foram interceptadas pelas tropas israelitas em águas internacionais, com os barcos Madleen e Handala a serem levados para portos israelitas e os seus tripulantes e passageiros detidos e deportados em seguida. Ora, há muitas formas de deter e deportar. Mas ninguém está a ver Israel a praticar nenhum destes actos com meiguice, e muito menos se estiver perante uma frota gigante de civis indignados.

Antes de partir, Mariana Mortágua[7] fez as únicas declarações directamente ligadas ao seu estatuto político. Lembrando que “a última missão que conseguiu furar o bloqueio há mais de uma década integrava a Marisa Matias”, então eurodeputada, disse que aceitou o convite por entender que “Portugal deve ter uma delegação e ela deve ser composta por titulares de cargos públicos e figuras públicas, pois isso ajuda a chamar a atenção para a missão humanitária e essa presença protege a flotilha”, tornando mais difícil ao governo israelita bloquear a sua passagem.

“A proteção diplomática que tenho enquanto deputada ajuda esta missão, e esse foi um dos elementos que ponderei para aceitar o convite”, prosseguiu a orientadora bloquista no comunicado dirigido ao Governo português sobre a sua participação na missão, apelando a que sejam feitos os esforços diplomáticos para garantir “a proteção necessária à passagem segura destas embarcações com ajuda humanitária”.

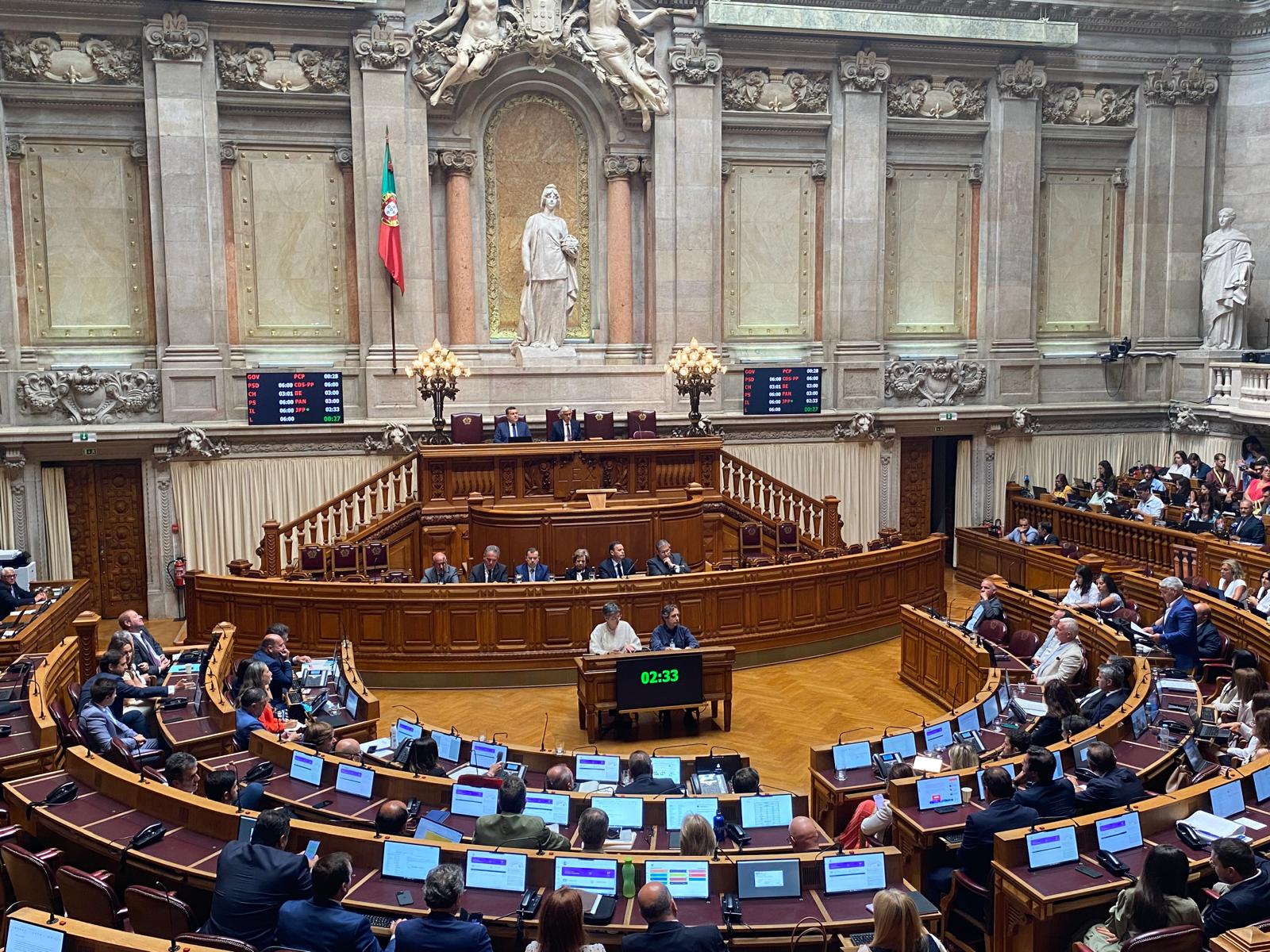

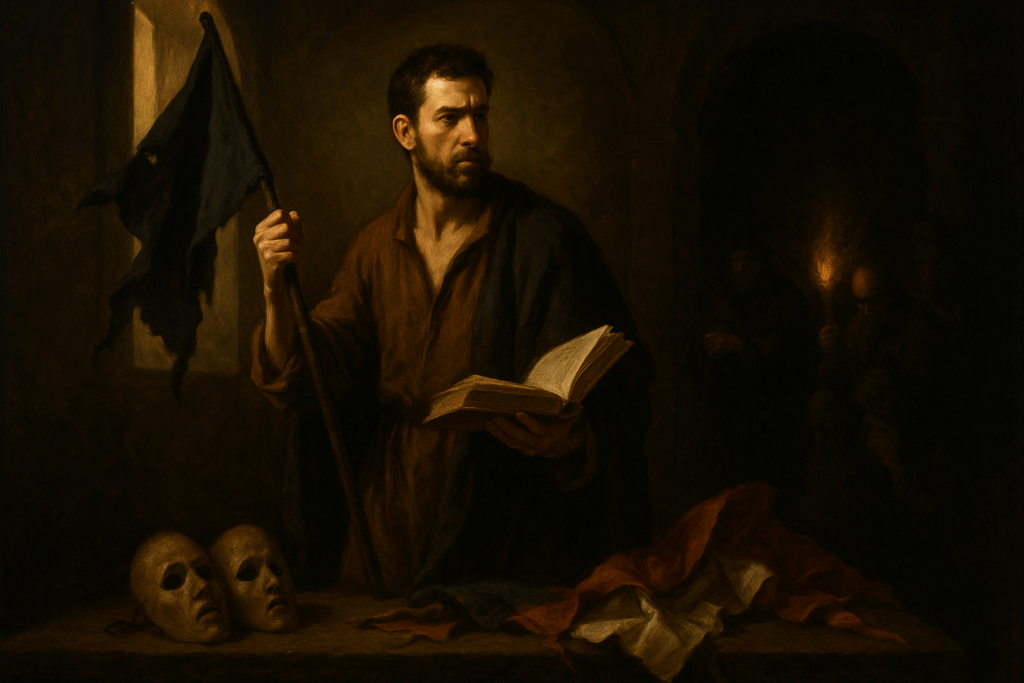

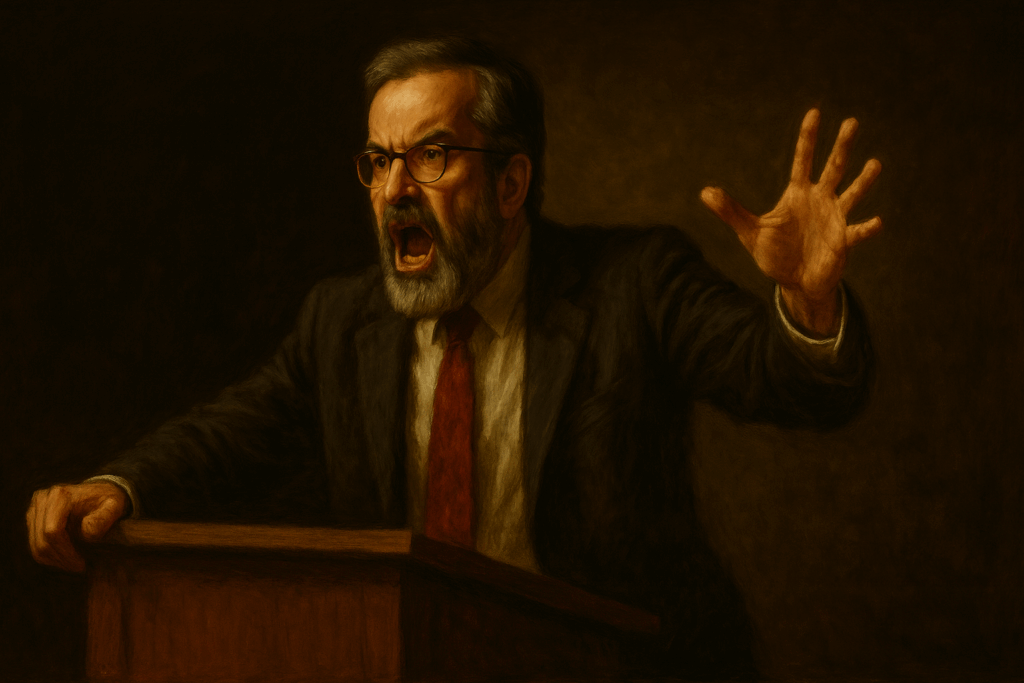

O Governo ainda se comportou durante uns tempos como se não tivesse nada a dizer. Finalmente, a 19 de Agosto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros achou que estava na altura de posar à entrada do Parlamento com um ar muito sério e digno, e dar uns bons acoites nessa tal dessa descarada dessa deputada do Bloco de Esquerda.

“Então agora Mariana Mortágua julga-se no direito de insultar o Governo Português?” – diz Paulo Rangel, extremamente sério, como se não tivesse reparado que, uma vez sem exemplo, Mariana Mortágua acaba de não insultar absolutamente ninguém e muito menos o governo. – “Ela pode querer que o povo português esqueça, mas nós nunca esqueceremos, nem deixaremos que se esqueça. Mariana Mortágua já dirigia o Bloco de Esquerda no tempo em que António Costa era Primeiro-Ministro, e, como tal, nessa altura fez parte integrante do seu governo de esquerda[8]. E esse governo nada fez, nada fez, nada fez, Meus Senhores, para pôr fim às batalhas constantes entre Israel e a Palestina!”

É curioso que não se tenha ouvido ninguém, entre quem esteve presente e quem ouviu em casa, no mínimo murmurar, com todo o devido respeito, então mas…

…então mas o gajo está parvo?

Antes de mais nada, quem esteve no governo de António Costa no tempo da “Geringonça[9]” não foi Mariana Mortágua, mas sim Catarina Martins. E desculpem mas um político, se é um bom político e mais ainda se tenciona chamar à colação um determinado partido na entrada da Assembleia, tem a obrigação de estudar aquilo de que vai falar[10]. Confundir Catarina Martins com Mariana Mortágua, para um político no activo, quase parece um daqueles lapsus linguae que roubaram a Joe Biden qualquer hipótese de voltar a candidatar-se no último ano antes das eleições, quando era demasiado tarde para preparar devidamente outro democrata que o substituísse[11]. Mas o pior desta picardia é falar de ninguém ter feito nada para travar a chacina de Israel no tempo da “Geringonça”, como se essa chacina, situada no presente, se tivesse situado antes entre 2015 e 2019, quando a Geringonça esteve no poder[12].

O Ministro dos Negócios Estrangeiros podia escolher a AR para recusar, em público, qualquer apoio do Estado Português à Flotilha da Liberdade. Mas era bom que se munisse de argumentos válidos, que, já agora, não o cobrissem de ridículo. Imagina-se, por não haver outro remédio senão imaginar, tal é a descrença que os portugueses têm hoje nos seus governantes, que António Costa faria o mesmo com ou sem Geringonça. Ou seja, também ele, em pessoa, se encarregaria de espingardar contra qualquer opção do governo de direita que, por qualquer razão de sentido contrário, o irritasse na mesma medida. Creio que traria o anúncio público bastante melhor preparado. E que o debitaria a sorrir. O efeito global seria melhor. Mas não importa. Num caso como este, seria à mesma uma escolha cuidadosa de palavras, destinadas e alinhadas numa frase onde a língua portuguesa seria usada por forma a manipular discretamente a verdade.

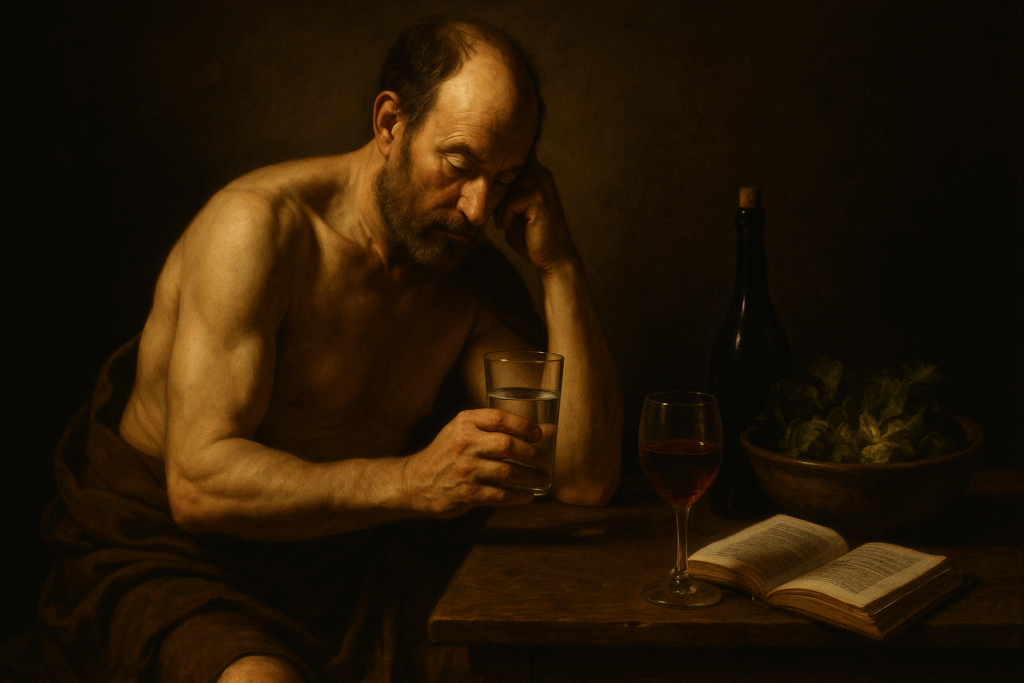

Dá ideia de que que eles entram para as Js e começam logo os seus estudos superiores de demagogia.

E parece que, depois de os terem concluído, já não se livram do capitalismo das palavras mesmo que queiram.

E pensar que a iluminação visionária da Sophia criou este poema logo em Junho de 1974. O dom da poesia perfeita é tão absolutamente espantoso como o dom de saber ver o futuro. Nós é que éramos uns brutos ignorantes.

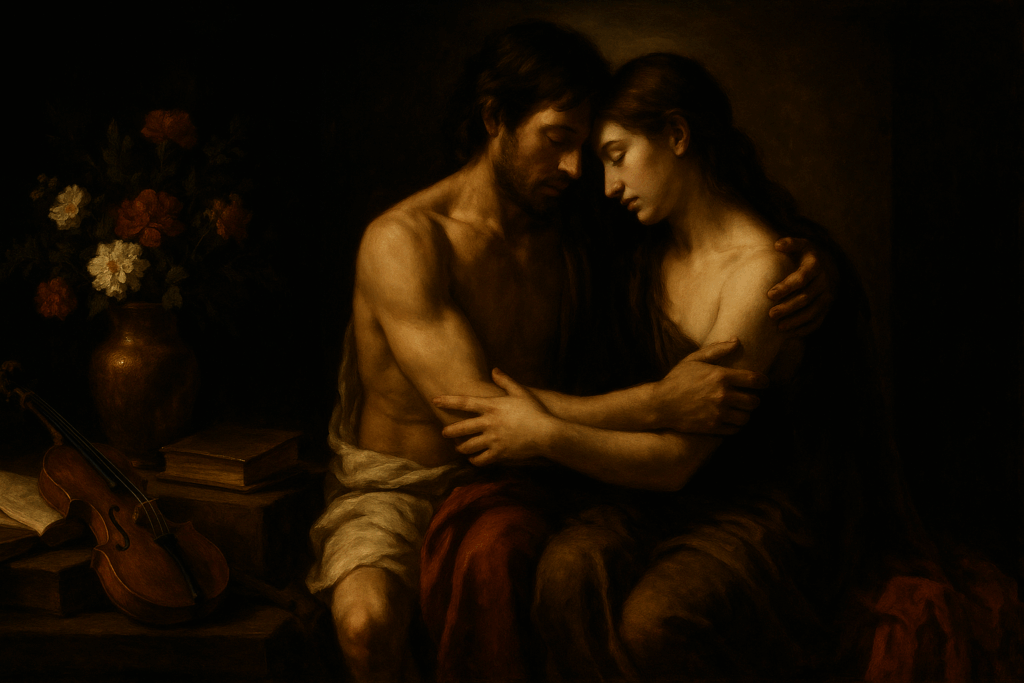

COM FÚRIA E RAIVA

Com fúria e raiva acuso o demagogo

E o seu capitalismo das palavras

Pois é preciso saber que a palavra é sagrada

Que de longe muito longe um povo a trouxe

E nela pôs sua alma confiada

De longe muito longe desde o início

O homem soube de si pela palavra

E nomeou a pedra a flor a água

E tudo emergiu porque ele disse

Com fúria e raiva acuso o demagogo

Que se promove à sombra da palavra

E da palavra faz poder e jogo

E transforma as palavras em moeda

Como se fez com o trigo e com a terra

Clara Pinto Correia é bióloga, professora universitária e escritora

[1] Digamos que é aquele estilo “Ai deste-me um estalo? OK, então vou destruir o teu bairro inteiro”.

[2] O primeiro passo do conflito foi, indiscutivelmente, dado pelo Hamas. No entanto, foi o passo de um anão comparado com a fúria de um gigante com que Israel procedeu à terraplanagem de Gaza, reduziu a conta-gotas a entrada de alimentos, e dificultou propositadamente o funcionamento do equipamento hospitalar. Enquanto os palestinianos morrem de fome e de falta de cuidados médicos, Israel acusa-os, e às organizações encarregues da prestação de cuidados, de serem os únicos culpados – por negligência e desvio de fundos. Que Donald Trump está do lado do genocídio para que seja possível construir em Gaza um colossal condomínio de luxo à beira do Mediterrâneo (em que ele terá, certamente, a sua parte), isso já toda a gente sabe.

[3] Conhecida globalmente como a Global Sumud Flotilla associa coordenadores, organizadores e participantes da Flotilha da Liberdade, da Flotilha Sumud do Magrebe, do comboio Sumud Nusantara e do Movimento Global Para Gaza.

[4] O que quer dizer que cresceu muito desde que apareceu nas Nações Unidas pela primeira vez. Podia ter desistido. Mas nunca desistiu.

[5] Por acaso era simpático alguém ter posto mais ênfase nos nomes destes dois.

[6] Que, entretanto, de repente apareceu em Lisboa a apoiar a candidatura da Catarina Martins à Presidência da República. Estas coisas são muito chatas. Tiram a credibilidade aos movimentos de defesa de outros povos, e às reais intenções das pessoas que os incorporam.

[7] Sem se saber ainda quem iria substituí-la na sua ausência.

[8] Conceito e/ou frase repetidos várias vezes, para que as pessoas recordem o tal Governo com vários partidos de esquerda.

[9] Não houve outra altura em que o Bloco de Esquerda tenha feito parte do “Governo de Esquerda” de António Costa.

[10] Eu estudei. Há datas, há nomes, há grafias que a gente já nem sabe se levam uma ou duas consoantes… e temos a obrigação de fazer bem o nosso trabalho, se queremos mesmo fazê-lo. É para isso mesmo que existe o Google, Senhor Ministro. Ainda por cima, ao contrário de mim, o senhor tem certamente assistentes, trainees, secretários, estagiários, e mais outros tantos jovens que lhe procuram em cinco minutos tudo o que o senhor precisar de saber.

[11] Na América estas escolhas são feitas com muita antecedência, depois de uma longa disputa interna. O candidato selecionado começa desde logo a dar nas vistas, e não demora muito a nomear o seu candidato a vice-presidente.

[12] Outra que eu fui ver ao Google, senhor ministro. Além de a política interna não ser a minha área de especialidade, na época da Geringonça eu estava nos Estados Unidos. Poderia falar de cor sobre os dois mandatos Obama, mas de Portugal nesses tempos não posso.