1. A tradição da liberdade: herança, desfiguração e perda

A liberdade é hoje, mesmo em sistemas ditos democráticos, um conceito gasto de tanto ser invocado por aqueles que mais a temem — e, por vezes, perseguem. Políticos de todos os quadrantes discursam com fervor sobre ela; burocratas invocam-na como se fossem seus curadores; académicos dissecam-na em conferências enquanto silenciam colegas dissidentes; jornalistas celebram-na nos editoriais para melhor a subtrair nas redacções.

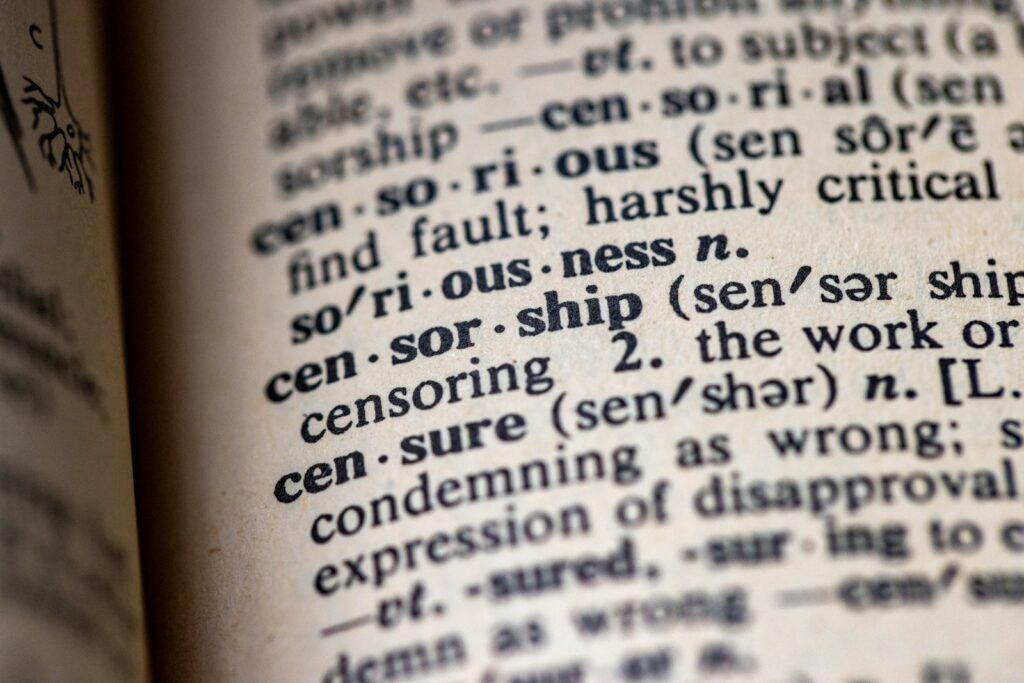

Em tempos mais honestos, falava-se em censura, em controlo, em disciplina — hoje, fala-se em “proteger a liberdade” para justificar todas as formas de tutela, todas as formas de medo. A liberdade tornou-se, por isso, um vocábulo de cerimónia e um instrumento de gestão, não um valor fundacional da vida cívica.

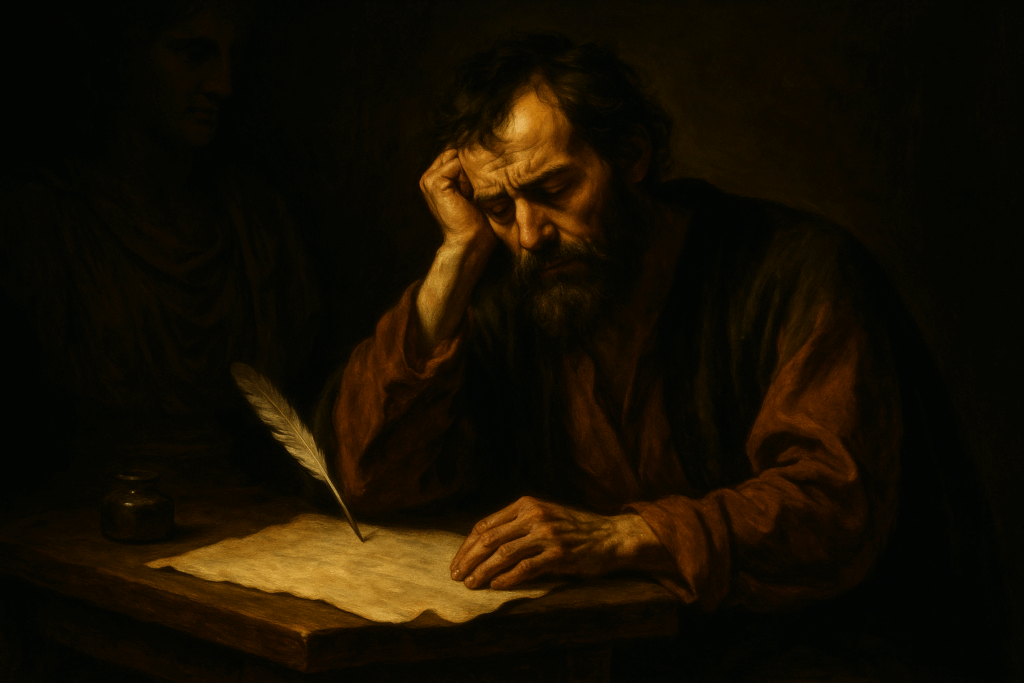

Talvez valha a pena recuar. A tradição liberal clássica não nasceu da indulgência dos governos, mas da sua contenção moral e jurídica. Locke, Mill, Tocqueville, Constant — todos partiram do princípio de que a liberdade do indivíduo não era uma liberalidade, um favor que o Estado concedia, mas sim algo que o poder político tinha obrigação de respeitar e limitar-se diante dela. Era essa a natureza do contrato: o indivíduo aceita a autoridade em nome de uma liberdade maior — não para ser vigiado, educado, corrigido ou validado.

Como escreveu Benjamin Constant em 1819, no célebre discurso Da Liberdade dos Antigos Comparada com a dos Modernos, a liberdade moderna reside no direito de cada cidadão em “exprimir a sua opinião, a escolher a sua profissão, a dispor da sua propriedade, a ir e vir sem permissão, sem ter que dar contas do seu modo de viver ou das suas opiniões religiosas”. Hoje, qualquer um destes direitos está, de forma surpreendente, sob avaliação ou pré-aprovação, invocando-se o bem comum ou um bem superior intangível.

O que sucedeu, então, com esta herança? Quando foi que a liberdade passou de ser a base moral da democracia para se tornar uma variável operacional da governação?

O fenómeno não foi súbito. O século XX, com as suas guerras, os seus fascismos, os seus totalitarismos de sinal contrário, ensinou aos Estados que a linguagem da liberdade pode ser instrumentalizada para efeitos de controlo. O medo, a incerteza, a emergência permanente, tornaram-se os dispositivos preferenciais de contenção das liberdades, não por confronto directo, mas por domesticação discursiva. Assim, o cidadão tornou-se o principal inimigo do seu próprio estatuto: um consumidor de seguranças, um pedinte de protecções, um voluntário da obediência. Liberdade, sim — mas “com responsabilidade”, com “certificado”, com “moderação”, com fact-checking. Liberdade, mas só se não incomodar.

Este deslizamento conceptual é tanto mais eficaz quanto mais invisível. Já não é preciso proibir: basta moldar o comportamento pelo pavor da exclusão social ou digital. Já não é necessário calar uma opinião: basta retirá-la do algoritmo, adiar a publicação, suprimir o seu alcance. A liberdade, nesse sentido, tornou-se o ornamento retórico da obediência higienizada.

É aqui que entra o novo léxico do conformismo: “ambiente seguro”, “discurso responsável”, “ciência consensual”, “facto verificado” — tudo termos e palavras que vestem a censura com verniz civilizacional. Já não se combate o pensamento livre — desactiva-se o seu alcance. Já não se queimam livros — impedem-se de circular por ausência de “credibilidade”. Já não se prendem e queimam hereges — simplesmente deixa-se de os mencionar, de os citar, de os convidar.

Em tempos, a liberdade era uma ideia política; hoje, tornou-se uma franquia institucional. Existem organismos para a liberdade de imprensa, observatórios para a liberdade académica, planos estratégicos para a liberdade digital. Todos eles zelam, com sobriedade burocrática, pela liberdade dos outros — nunca pela sua própria. O resultado é um labirinto de simulacros, onde os direitos são garantidos nas brochuras, mas suspensos nas práticas. O cidadão não é hoje mais livre por existirem supostas Cartas dos Direitos Digitais ou quejandos — é menos livre por saber que, caso os exerça pelo seu próprio ânimo, arrisca a ser banido, silenciado ou processado.

A desfiguração da liberdade tem ainda uma componente mais subtil: a da culpabilização do uso da liberdade. Quem fala fora do consenso é acusado de “disseminar desinformação”, de “minar a confiança pública”, de “dar armas aos extremismos”. A liberdade passou assim a ser vista não como um direito, mas como uma ameaça latente, tolerável apenas se exercida segundo os códigos da virtude dominante. Quem se exprime contra o poder deve justificar-se. Quem o apoia é apenas “cidadão responsável e informado”.

Neste quadro, a perda da liberdade já não se dá por decreto, mas por habituação. Perde-se a liberdade como se perde o paladar: aos poucos, sem alarme, sem luto. O sabor do dissenso desvanece-se. O impulso da recusa converte-se em prudência. A coragem transforma-se em risco desnecessário. E a sociedade adapta-se, como o prisioneiro que já não estranha as grades — apenas se satisfaz se as vir pintadas de branco.

E que resta assim daquela liberdade, nesse mundo de dispositivos e deferências? Talvez apenas isto: o exercício irredutível da palavra, a recusa sistemática da domesticação da linguagem, a vigilância sobre as palavras que nos impõem. Porventura, assumir que a liberdade, afinal, não é um dado do regime — é uma forma de estar no mundo. Não cabe no decreto, nem no programa de Governo, nem nos estatutos do Parlamento. Cabe, isso sim, na consciência de quem não se deixa calar, nem seduzir.

2. O laboratório do medo: a pandemia como ensaio de servidão

Durante décadas, foi-nos dito que a democracia liberal ocidental se distinguia dos regimes autoritários por uma razão essencial: não governava pelo medo, mas pela razão e pela confiança. As ditaduras, explicavam-nos os manuais de ciências políticas, baseavam-se na repressão; as democracias, no consentimento informado.

A emergência da pandemia da covid-19, a partir de 2020, veio demonstrar o contrário: a democracia pode afinal suspender-se com extraordinária facilidade e eficácia quando o medo é suficiente para justificar o silêncio e a obediência. A pandemia não criou uma nova ordem, mas revelou o grau de maleabilidade da velha.

Nunca, em tempo de paz, tantos direitos foram suspensos em tão pouco tempo. Liberdade de circulação, liberdade de reunião, liberdade de culto, direito à educação, direito ao trabalho, direito à privacidade, liberdade de expressão — todos sofreram amputações “provisórias”, que se revelaram estruturalmente úteis ao poder. As medidas foram apresentadas como temporárias, técnicas, baseadas na ciência. Mas o que se revelou foi uma nova gramática da servidão voluntária, onde a saúde se tornou o argumento absoluto, incontestável, inquestionável — o novo dogma sanitário como legitimador do autoritarismo de Estado.

O confinamento foi o primeiro grande teste: impôs-se sem debate, sem contraditório, sem ponderação de proporcionalidade. Quem ousava questioná-lo era de imediato classificado como “negacionista”, novo anátema para eliminar a dúvida. O uso da linguagem médica permitiu a neutralização da linguagem política: não era censura, era “contenção de desinformação”; não era prisão domiciliária, era “isolamento profiláctico”; não era segregação, era “certificação sanitária”. Aplicando o pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben, antes mesmo da pandemia, “o estado de excepção passou de conceito jurídico a prática administrativa quotidiana.”

Mas foi com o passaporte sanitário que a arquitectura do medo atingiu o seu auge moralista. Pela primeira vez desde os regimes raciais do século XX, foi introduzido um sistema legal de discriminação de acesso a espaços públicos e direitos fundamentais com base num critério biológico. O corpo do cidadão passou a ser um objecto de validação estatal. Quem recusava a denominada vacina — ou, mais exactamente, quem recusava consentir sem reservas, independentemente da imunidade adquirida por doença — era excluído, culpabilizado, desumanizado. O discurso era simples e eficaz: “se não tens nada a esconder, não tens nada a temer”. A fórmula preferida de todo o regime de vigilância.

Portugal, sempre zeloso em obedecer antes mesmo de ser mandado, destacou-se pelo excesso. A Presidência da República maravilhou-se com o poder de suspensão de direitos, liberdades e garantias; o Governo legislou por decreto e resoluções de Conselho de Ministros; o Parlamento abdicou da sua função; os tribunais optaram por hibernar, incluindo o Tribunal Constitucional. A comunicação social transformou-se em transmissora diária do boletim do medo, reduzindo o jornalismo a uma forma de liturgia estatística. Os opinadores foram alinhados como soldados do discurso único, e os poucos dissidentes foram classificados como perigos públicos — ou ignorados, o que é, muitas vezes, pior. A pluralidade científica foi abolida por decreto de opinião.

Ainda hoje se ignora o rasto de danos colaterais. Crianças que perderam dois anos de socialização escolar; doentes crónicos sem acompanhamento; negócios arruinados; famílias separadas por cercas sanitárias absurdas. Tudo isso foi aceite com resignação e até entusiasmo — porque “era para o bem de todos”. A moral da obediência substituiu a ética do juízo individual. O bom cidadão passou a ser aquele que acata, denuncia, patrulha. Foi a institucionalização pacífica do velho sonho do totalitarismo: transformar o vizinho em fiscal.

O medo, recordemo-lo, é sempre racionalizado a posteriori. Nunca há censura: há “protecção contra o discurso perigoso”. Nunca há autoritarismo: há “resposta proporcional à ameaça”. Nunca há abuso: há “precaução excessiva justificada pelo princípio da prudência”. E, claro, nunca há responsabilização política — porque, afinal, foi tudo feito “com base na ciência”, essa entidade agora indistinta de decreto governamental.

Talvez o mais notável neste ensaio de servidão tenha sido a capacidade de transformar uma questão eminentemente política (a gestão do risco) numa afirmação moral (o bem contra o mal, sendo que o inimigo era tanto a doença como o dissidente). Assim, o debate foi abolido porque não havia lados — apenas o lado certo. O dissenso foi convertido em heresia. A dúvida, em crime de saúde pública. O debate científico, em conspiração.

As universidades calaram-se ou pactuaram. Os tribunais adormeceram. Os jornalistas, convertidos em comentadores do pânico. E os cidadãos — aqueles que deveriam ser o primeiro baluarte contra os abusos — adaptaram-se. Alguns celebraram as restrições. Outros aceitaram-nas em nome do bom senso. Quase todos interiorizaram que, perante uma emergência, a liberdade era um luxo perigoso.

Foi isso que a pandemia revelou: não construímos democracias resilientes, mas sociedades condicionadas — condicionadas a obedecer se o argumento for o medo; a ceder se o pretexto for a saúde; a calar se a linguagem for a da salvação colectiva. O medo foi o ensaio, e funcionou.

E quando vier a próxima emergência — climática, digital, económica, bélica —, a máquina já está oleada: bastará mudar o rótulo do pânico. E o cidadão, sempre tão moderno, tão informado, tão progressista, dirá: “É só por uns dias. É pelo bem de todos. É só até passar.”

Mas não passa. Porque o medo nunca passa — apenas se adapta. E o poder, que o sabe, agradece.

3. A censura moderna: como silenciar sem parecer ditadura

A censura, dizia-se outrora, era um acto grosseiro, evidente, burocrático. Consistia em riscar palavras de jornais, interditar livros, proibir emissões, prender escritores. Era fácil de detectar e, por isso mesmo, de denunciar. O censor clássico era uma personagem de gabinete, com carimbo, lápis azul e uma pilha de relatórios. Hoje, nada disso é necessário. A censura moderna já não proíbe: faz desaparecer. Já não cala: desclassifica. Já não interdita: altera os circuitos de circulação da palavra. Não há carimbos, nem ordens escritas — apenas o silêncio e a irrelevância como sentença.

Vivemos na era da censura higiénica, uma operação cultural e tecnológica cujo objectivo já não é impedir que uma ideia exista, mas sim garantir que não chegue a público com força, alcance ou prestígio. A censura clássica era uma luta contra a existência de uma ideia; a censura moderna é uma luta contra a sua eficácia.

O primeiro dispositivo é o algoritmo. Nas redes sociais — que hoje substituíram os cafés, os jornais e os parlamentos —, o que não é promovido é praticamente invisível. Os conteúdos não são apagados, mas são enterrados sob toneladas de irrelevância fabricada. Os temas inconvenientes desaparecem por selecção negativa. A viralização é reservada para o emocional, o superficial, o inócuo. A crítica política profunda é relegada para as catacumbas da internet — ou marcada com etiquetas dissuasoras: “potencialmente enganoso”, “facto controverso”, “fora de contexto”. O leitor comum, educado na confiança algorítmica, afasta-se por instinto. A dúvida foi tornada patológica.

Depois, vem o sistema de validação institucional. Um texto só é respeitável se vier de uma “fonte autorizada”. Um investigador só é legítimo se tiver a chancela de uma universidade prestigiada, mesmo que elabore “esboços embrionários que consubstanciam um mero ensaio para um eventual relatório”. Um jornalista só é confiável se tiver um microfone com logótipo aprovado pelo consenso. A censura moderna, neste ponto, funciona por escassez de prestígio. Não se cala o que é dito: desvaloriza-se quem o diz. A credibilidade tornou-se uma forma de aristocracia mediática, e quem ousa pensar sem licença é um herege, um “não-especialista”, um “radical”, um “desinformador”.

O terceiro mecanismo é o controlo do discurso permitido. Já não é necessário dizer que algo está proibido. Basta criar uma atmosfera moral de condenação antecipada. Quem escreve contra o consenso arrisca o escárnio, a acusação de insensibilidade, o ostracismo social, o desemprego. Este é o mundo da “cultura do cancelamento”, que de cultura nada tem: é apenas a actualização emocional da antiga censura moral. E o mais triste é que muitos aceitam essa lógica com resignação: dizem que não é censura, que é “consequência”. Como se a liberdade de expressão implicasse a obrigação de ser bem-visto.

Nas redacções, nas universidades, nas editoras, o mecanismo tornou-se previsível: autocensura como forma de sobrevivência institucional. Os jornalistas omitem temas incómodos para manter o lugar. Os académicos escolhem linhas de investigação seguras para não perder financiamento. Os editores recusam autores polémicos para não ofender patrocinadores. A censura moderna não se impõe de fora: interioriza-se como prudência profissional.

E, no entanto, continuamos a ouvir que vivemos em liberdade plena. Afinal, no mundo ocidental, ninguém é preso por escrever um artigo, ninguém é chicoteado por uma opinião, ninguém é oficialmente silenciado. Mas o medo social cumpre a mesma função: domesticar o pensamento. Ninguém precisa de ser silenciado se todos aprenderem a calar-se antes de tempo.

A imprensa, esse baluarte tantas vezes invocado, converteu-se em agente da contenção. Muitos dos seus profissionais, em vez de questionar o poder, passaram a funcionar como curadores do discurso aceitável. A agenda é partilhada, os alinhamentos são rotativos, as indignações são coreografadas. Quando surge alguém fora do guião, a reacção é sempre a mesma: ignorar, ridicularizar, ou associar à extrema-direita — mesmo quando o discurso é, ironicamente, de esquerda crítica. A censura moderna é políglota e transversal: tanto cala o conservador como o anarquista.

Há quem diga que isto não é censura, mas civilidade; que os tempos exigem responsabilidade; que o debate livre cria perigos. Mas essa é sempre a desculpa do censor: a protecção da ordem, do bem-estar, da verdade. E, contudo, sem confronto, sem dissenso, sem incómodo, a verdade não é possível. É apenas doutrina.

A verdadeira censura, hoje, é a conversão da liberdade em concessão condicional. Podes falar, mas apenas se fores autorizado. Podes criticar, mas apenas se estiveres dentro do enquadramento aprovado. Podes publicar, mas apenas se não for incómodo demais. Podes pensar, desde que não penses alto e demasiado diferente.

E é assim que se chega à tirania simpática: sem censores com farda, sem departamentos do Ministério da Verdade — apenas com protocolos, plataformas e pedagogos mediáticos. O silêncio é voluntário, a obediência é desejada, a uniformidade é celebrada como consenso.

Mas o silêncio imposto é sempre traiçoeiro. Um dia, quando o vento mudar — porque muda sempre —, perguntar-se-á por que razão ninguém falou. E a resposta será a de sempre: houve quem falasse, sim. Mas já ninguém nos ouvia.

4. Liberdade e responsabilidade: o duplo eixo da cidadania adulta

Em todo o caso, quando se fala muito de liberdade, acaba por se falar pouco de responsabilidade — e quando se fala, geralmente é para a impor aos outros. O cidadão moderno, por paradoxal que pareça, exige liberdade como direito, mas recusa a responsabilidade como dever. Quer ser livre para escolher, mas não para responder pelo que escolhe; quer poder, mas não consequência; quer voz, mas não custo. Esta disjunção — entre a liberdade celebrada e a responsabilidade desprezada — está no cerne da crise cívica contemporânea. A liberdade, isolada da responsabilidade, converte-se em capricho. E a responsabilidade, sem liberdade, converte-se em servidão.

A tradição liberal clássica nunca separou os dois conceitos. John Stuart Mill, no seu ensaio On Liberty, defendeu a liberdade de pensamento e acção, mas apenas enquanto essa liberdade não fosse usada para anular a liberdade dos outros. A liberdade não era um passaporte para a indiferença, mas uma exigência ética: só é livre quem tem consciência da dimensão pública dos seus actos. A autonomia implicava, por isso, maturidade. A liberdade era um exercício e não um privilégio. Exigia carácter, juízo e coragem.

O Estado moderno, porém, embarcou na tarefa de emancipar o cidadão da responsabilidade, embora em troca lhe tirou também os fundamentos da liberdade. Fê-lo primeiro por razões sociais, depois por razões económicas, e mais tarde por razões morais. O cidadão foi transformado em sujeito protegido: alguém que tem direitos a ser assistido, a ser defendido, a ser salvo de si próprio — mas não a ser responsabilizado pelas suas escolhas. O paternalismo estatal, antes justificado pela pobreza ou pela ignorância, é agora justificado pelo medo, pelo trauma ou pela susceptibilidade.

Esta lógica fez brotar a nova figura do cidadão infantilizado, que exige protecção contra tudo o que possa causar-lhe desconforto: ideias, palavras, opiniões, riscos. Estamos perante o cidadão que quer ser livre sem ser vulnerável, que exige imunidade contra o dissenso, e que interpreta qualquer oposição como ataque pessoal. Esta regressão emocional tem reflexos directos na cultura política: já não se debate — reclama-se; já não se argumenta — denuncia-se; já não se vive em comunidade — exige-se reconhecimento.

A responsabilidade, nesse contexto, tornou-se uma palavra maldita. Falar de responsabilidade cívica é logo confundido com moralismo ou elitismo. A cultura dominante prefere a retórica da vítima à ética do agente. O cidadão não é responsável: foi levado, foi enganado, foi manipulado. O poder político, cúmplice desse jogo, aceita a narrativa — e propõe mais tutela. Quanto mais irresponsável o cidadão, mais necessário se torna o governo. O círculo fecha-se.

Mas uma sociedade livre só é possível com cidadãos responsáveis. A liberdade não é uma dádiva institucional: é uma prática quotidiana de decisão e consequência. Exige informação, exige ponderação, exige, sobretudo, a capacidade de suportar os efeitos da própria autonomia. Um povo que recusa essa exigência cedo se torna massa. E a massa, como lembrava o filósofo britânico Elias Canetti, no século passado, é sempre moldável por quem a grite mais alto.

A pandemia da covid-19 mostrou isso com clareza clínica. O discurso oficial dispensou o juízo individual: bastava obedecer. O confinamento, a máscara, a vacina — tudo era imposto como prescrição universal, sem margem para discernimento contextual. Questionar era irresponsável. Recusar era criminoso. O bom cidadão era o obediente, não o prudente. A responsabilidade dissolveu-se no slogan colectivo. Pensar por si passou a ser um acto de arrogância.

Este modelo cívico — do cidadão tutelado, monitorizado, guiado por especialistas e algoritmos — está hoje a consolidar-se como norma. A responsabilidade é transferida para o sistema, para o Estado, para a comunidade, para a História — mas nunca para o sujeito. Os erros são sempre dos outros: da desinformação, da bolha digital, da educação deficiente. O indivíduo é, no fundo, uma folha ao vento da conjuntura.

Contra isto, é preciso recuperar o ideal da cidadania adulta: o cidadão como ser autónomo, mas não solipsista, não egoísta, não egocêntrico. Livre, mas não caprichoso. Capaz de exercer os seus direitos, mas também de reconhecer os seus deveres. Capaz de dizer: “eu escolhi, eu sustento, eu assumo”. Só essa atitude permite resistir à tentação do totalitarismo sorridente, que oferece segurança em troca de obediência. Só essa atitude permite uma democracia viva — e não apenas um regime formalmente livre.

A liberdade sem responsabilidade gera caos. A responsabilidade sem liberdade gera opressão. Apenas a tensão entre ambas gera civismo. Como numa ponte suspensa, o equilíbrio está nos dois pilares: se se retirar um, o colapso é inevitável.

5. Quando o Direito se divorcia da Liberdade

Durante séculos, o Direito foi o escudo dos frágeis contra os fortes. A sua função primacial era limitar o poder, impedir o abuso, garantir que nenhum príncipe, nenhum magistrado, nenhum déspota pudesse sobrepor a sua vontade à liberdade dos homens. Era a ordem contra a tirania. A forma contra a força. A regra contra a excepção. Porém, nas últimas décadas, algo de insidioso se produziu: o Direito deixou de ser barreira e passou a ser ferramenta. Em vez de proteger o cidadão do poder, passou a justificar o poder perante o cidadão.

Vivemos hoje num tempo em que a legalidade é invocada não para garantir liberdade, mas para a restringir com aparência de legitimidade. A frase mais temida já não é “isto é ilegal” — é “isto é legal”. A legalidade converteu-se no álibi dos autoritarismos subtis. Tudo se pode fazer, desde que haja um diploma, uma portaria, um acórdão. A forma legal cobre o conteúdo arbitrário, por vezes de forma retroactiva, como o verniz cobre o caixão. E o cidadão, já domesticado pela linguagem normativa, resigna-se: “Se está na lei, é porque tem de ser.”

O problema não é novo. Mas ganhou sofisticação. Em vez de leis tirânicas, temos legislação ambígua, de leitura elástica, aplicável conforme o humor das autoridades. Em vez de proibições, temos regulamentos técnicos, orientações, despachos, manuais operacionais. A norma já não precisa de reprimir: basta que desorganize o sentido de justiça. O Direito deixa de ser norma geral e abstracta e transforma-se em carta branca para a excepção discreta.

Foi isso que vimos durante a pandemia — mas não só. Medidas restritivas de direitos foram aprovadas sem debate parlamentar, com base em conceitos jurídicos gaseificados: “interesse público”, “protecção da saúde”, “circunstância extraordinária”. O Supremo Tribunal Administrativo português teve a coragem de escrever, sem ironia, que o direito à liberdade não era afectado por confinamento domiciliário, porque os cidadãos podiam circular nos corredores do prédio. O Direito, neste ponto, já não protegia o cidadão — apenas justificava a medida. E o absurdo tornava-se norma.

Mais grave ainda foi a abdicação do princípio da proporcionalidade. Medidas extremas foram tomadas com base em riscos teóricos, estatísticas inverificáveis e uma noção infantil de segurança total. O Tribunal Constitucional, que deveria funcionar como último reduto da liberdade, lavou as mãos com declarações de voto pálidas ou equívocas — só mais tarde acordou para demonstrar a sua inutilidade. Aceitou, por acção ou omissão, que direitos fundamentais pudessem ser regulados por decretos administrativos sem qualquer base científica e constitucional. A separação de poderes converteu-se em colaboração entre departamentos.

E, no entanto, na aparência, tudo foi feito com legalidade. Havia pareceres. Havia decretos. Havia resoluções. Havia acórdãos. Tudo “conforme à lei”. Mas não conforme à justiça. Nem à liberdade. A dissociação entre legalidade e legitimidade tornou-se estrutural. A letra da lei já não exprime o espírito do Direito — exprime apenas a vontade dos que legislam, ou dos que interpretam em nome da conveniência.

Este divórcio tem consequências profundas. O cidadão deixa de confiar no Direito como espaço de segurança. Aprende a temê-lo. Aprende que as garantias constitucionais valem menos do que uma declaração de emergência ou uma norma da Direcção-Geral da Saúde. Aprende que o recurso ao tribunal pode demorar anos, e que a sentença — mesmo favorável — já não desfaz os danos. O Direito deixa de ser escudo: passa a ser labirinto.

E aqui chegamos à falácia contemporânea do “Estado de Direito”. Muitos acreditam que basta a existência de leis e tribunais para que a liberdade esteja assegurada, mas a História mostra o contrário: algumas das maiores atrocidades foram cometidas com respaldo legal. A escravatura foi legal. A segregação foi legal. A censura foi legal. O internamento compulsivo de doentes mentais foi legal. O nazismo foi meticulosamente legal.

Aquilo que distingue uma democracia não é apenas a existência de leis — é a qualidade da sua legalidade. Se as leis servem para proteger o poder e não para o limitar, não há Estado de Direito: há Estado de obediência jurídica. Se os tribunais aplicam a norma sem ponderar os princípios, não há justiça: há formalismo. E se os juristas se calam para manter a carreira, não há cultura jurídica: há servilismo togado.

Neste novo regime, o cidadão já não é sujeito de direitos, mas objecto de gestão normativa. A sua liberdade é concedida por calendários legislativos, por pareceres de comissão, por boletins ministeriais. A liberdade já não é presumida — é autorizada. E, por isso mesmo, é sempre frágil.

Contra isto, é preciso recuperar a ideia de Direito como espaço de resistência. O juiz não é um aplicador mecânico da norma, mas um intérprete com consciência. O advogado não é um técnico, mas um defensor da liberdade. O legislador não é um gestor de equilíbrios partidários, mas um garante do contrato social. E o cidadão não é um destinatário passivo: é parte activa da normatividade democrática.

Quando o Direito se divorcia da Liberdade, o que resta é o ritual jurídico sem alma. Um Estado formalmente legal, mas materialmente servil. Um país onde tudo é permitido ao poder — desde que com carimbo. E o carimbo, como sabemos, é algo barato.

6. A liberdade é indivisível: da extrema-direita ao pensamento radical

A verdadeira prova de uma sociedade livre não está na liberdade concedida aos que dizem o que todos querem ouvir, mas sim na liberdade reconhecida àqueles que nos causam repulsa, inquietação ou desconforto intelectual. A liberdade é fácil de tolerar quando serve para reproduzir o consenso; torna-se insuportável quando serve para o desafiar. É aí, precisamente aí, que se mede o seu valor — não como ornamento institucional, mas como princípio moral e político.

Nos tempos hodiernos, esta prova tem sido sistematicamente falhada. A liberdade de expressão transformou-se num privilégio condicional, amiúde reservado apenas àqueles que sabem modular o tom, que frequentam os salões certos, que mantêm o equilíbrio entre o politicamente aceitável e o socialmente bem-visto. Quem ousa falar fora desse perímetro — seja à direita, à esquerda ou em órbitas não cartografadas — é empurrado para a zona do indizível. Não por ilegalidade, mas por indignidade. A censura moderna, como vimos, é higiénica — e essa higienização passou a aplicar-se também à legitimidade do interlocutor.

É assim que se chega à contradição contemporânea: defende-se a liberdade como valor universal, mas só se aplica a quem fala dentro das fronteiras morais desenhadas pelos comissários do discurso aceitável. Quem escapa a essa cartografia — mesmo que por crítica legítima, mesmo que por denúncia documentada — é logo rotulado de “extremista”, “radical”, “populista”, “desinformador”. E a conversa morre ali, com e pelos rótulos.

Mas a liberdade não é divisível. Não se pode defender a liberdade apenas para os que estão do “nosso lado”. Um liberal que apenas tolera liberais é apenas um sectário cortês. Um democrata que apenas defende a democracia para os seus é apenas um autoritário disfarçado. A liberdade exige coerência — e essa coerência inclui o direito à palavra dos que nos ofendem.

Peguemos, por exemplo, num caso extremo: Tommy Robinson, figura incómoda e indigesta da extrema-direita britânica, foi detido, censurado, impedido de divulgar documentários, silenciado nas redes sociais. Discordo profundamente das suas posições, que estão nas antípodas das minhas. Porém, quando o Estado britânico lhe exige o código PIN do telemóvel sob ameaça de pena de prisão — como sucedeu —, aquilo que está em causa já não é uma ideologia reprovável: é um modelo de sociedade que se está a construir, onde o inimigo é pretexto para o alargamento do controlo estatal sobre todos.

O mesmo se aplica aos tratamentos que foram dados a Julian Assange, a Edward Snowden, a Glenn Greenwald, a Craig Murray — e, nestes casos, nenhum pode sequer ser rotulado como de extrema-direita. Pelo contrário: são, em muitos casos, herdeiros da melhor tradição da esquerda crítica e dos direitos civis. Mas o sistema não distingue entre radicalismos ideológicos: o que incomoda já é a fractura no discurso dominante, seja ela feita com megafone ou com documentos classificados.

A liberdade é indivisível porque não há liberdade se não houver espaço para o erro, para a provocação, para o excesso. Se não houver margem para o discurso que nos tira o sono. Se não houver lugar para o confronto real — não o debate domesticado dos talk-shows, mas a dissonância verdadeira, o choque de mundividências, o pensamento incivilizado que força a pensar.

E é precisamente esse tipo de liberdade que se está a extinguir. Invoca-se o combate à desinformação, ao ódio, à radicalização. Mas raramente se define com rigor o que esses conceitos significam. O resultado é a elasticidade punitiva do vocabulário institucional. Hoje é um extremista de direita que é silenciado. Amanhã será um comunista nostálgico. Depois um jornalista incómodo. Por fim, um cidadão comum que ousou dizer o que não devia num jantar com amigos.

Veja-se o que acontece agora no espaço europeu com a proposta do chamado Chat Control. Sob o pretexto irrepreensível de combater a pedofilia, pretende-se instituir a vigilância sistemática de comunicações privadas — até das mensagens encriptadas. O objectivo declarado é proteger crianças, mas o efeito real é criar a ferramenta que faltava para legitimar a devassa universal. Hoje a senha é “abuso infantil”, amanhã será “terrorismo”, depois “desinformação”. E a cada nova etiqueta moral, abrir-se-á um pouco mais a caixa negra da vida privada de milhões de cidadãos. Quem aplaude este primeiro passo fá-lo em nome da virtude, mas está a aplaudir, na verdade, a construção lenta de um regime onde todos passam a ser suspeitos até prova em contrário.

A História ensina — a quem quiser aprender — que as liberdades não se perdem todas de uma vez. Perdem-se aos poucos, com aplauso. A repressão não começa com censura geral, mas com silêncios selectivos. Primeiro os extremos. Depois os arredores. Depois o centro — que já não tem forças para resistir.

Por isso, a única posição coerente é esta: defender a liberdade mesmo de quem a despreza. Defender o direito à palavra de quem a usa para atacar-nos — porque ao defender esse direito, defendemo-nos a nós próprios. O liberal que se cala perante a censura ao conservador é cúmplice do silêncio futuro do progressista. O democrata que aplaude a repressão ao populista está a saudar a sua própria sentença adiada. A liberdade não pode ser partida em fatias morais. Ou se defende para todos — ou já não é liberdade: é apenas privilégio rotativo.

7. Conclusão: Liberdade para viver, não apenas para obedecer

Não há liberdade estática. Ou esta é um acto permanente — e, portanto, um risco —, ou é uma palavra decorativa, ritualizada, acomodada. Os regimes modernos tendem a preferi-la como símbolo: cabe no preâmbulo constitucional, no discurso de Ano Novo, na campanha institucional. Mas a liberdade verdadeira não se presta a cartazes: perturba, compromete, exige, resiste.

A liberdade só vive onde existe memória de resistência. Não há liberdade sem os seus mortos, os seus exilados, os seus queimados, os seus silenciados. Cada direito conquistado foi, antes, um crime. Cada liberdade reconhecida foi, antes, um sacrilégio. É essa genealogia que a nossa época parece querer apagar, como se a liberdade fosse um produto da prosperidade e não da luta. Como se bastasse pagar impostos, votar de quatro em quatro anos e estar actualizado sobre os termos de uso.

Mas não há liberdade sem herança de conflito — e sem disposição para o repetir, se necessário. A liberdade de expressão, por exemplo, não foi criada para proteger consensos, mas dissensos. O seu valor está no desconforto que provoca, não na unanimidade que facilita. Quando se começa a moldar a liberdade à medida da sensibilidade do outro, o que sobra já não é liberdade: é civilidade tutelada.

E, contudo, o discurso dominante parece hoje preferir uma liberdade sem vértebra — uma liberdade protocolada, validada, certificada; uma liberdade que não escapa ao algoritmo nem ao moralismo; uma liberdade “segura”, como se isso não fosse já um oxímoro, uma contradição.

Mas a liberdade é, por definição, incerta. Carrega o risco de nos confrontarmos com o erro, com o disparate, até com a ofensa. E é nesse risco que ela encontra sentido. Se tudo está regulado, moderado, contextualizado, desinfectado, então já não é liberdade — é comportamento autorizado.

Mais grave ainda: perdeu-se a ideia de que a liberdade não é apenas um direito presente, mas uma responsabilidade futura. Aquilo que toleramos hoje — por comodismo, por medo ou por pragmatismo — será o que os nossos filhos aprenderão como natural. E se a liberdade não lhes for entregue como valor central, não saberão como a reconhecer, quanto mais como a defender. Não serão servos revoltados, mas súbditos gratos.

É por isso que a liberdade exige transmissão. Não apenas por manuais escolares ou discursos parlamentares, mas como exemplo: pela recusa em aceitar o silêncio como custo social; pela coragem de não pactuar com o absurdo; pela escolha de ser livre mesmo quando a liberdade é incómoda, solitária ou improvável.

Chegados ao fim deste capítulo, importa dizer sem ornamentos: a liberdade não é uma condição natural, nem um direito adquirido. É um exercício contínuo e uma luta renovável. Não precisa de nos ser retirada à força para desaparecer — basta que nos habituemos a viver sem ela.

Por isso, viver livremente não é o mesmo que viver à vontade. Não é fazer tudo: é recusar que o essencial seja decidido por outros — é não obedecer por reflexo; é perguntar sempre: “Quem decide o que posso dizer? Quem define o que posso saber? Quem determina até onde posso ir?”

Quando já não houver quem pergunte isso — mesmo em voz baixa, mesmo a sós —, a liberdade terá deixado de existir. Não com um golpe, mas com um consentimento.

E, por isso, viver em liberdade é recusar a vida mansa da obediência. É preferir o desconforto da autonomia à anestesia da tutela. E isto nada tem de ideológico.