Após a Direcção-Geral da Saúde (DGS) ter feito na sexta-feira um estranho alerta – e escrevo estranho, porque esta entidade é perita em esconder informação por acção e inacção –, apelando para os médicos reportarem casos de miocardites e pericardites em crianças dos 5 aos 11 anos após a toma da vacina contra a covid-19, ontem surgiu um comunicado de imprensa desta entidade com o Infarmed, para “esclarecimentos”.

A credibilidade destas duas entidades – DGS e Infarmed – para prestar esclarecimentos é, convenhamos, quantificável: vale ZERO.

A DGS anda, desde sempre, a manipular informação, a mentir descaradamente, a esconder documentos. Os números da covid-19 ou de outras quaisquer doenças têm sempre um cunho político, e Graça Freitas não poderia ser o melhor capacho para limpar responsabilidades políticas pela gestão da pandemia nos últimos anos, e que nos tem custado excessos de mortalidade sem fim e sem qualquer justificação.

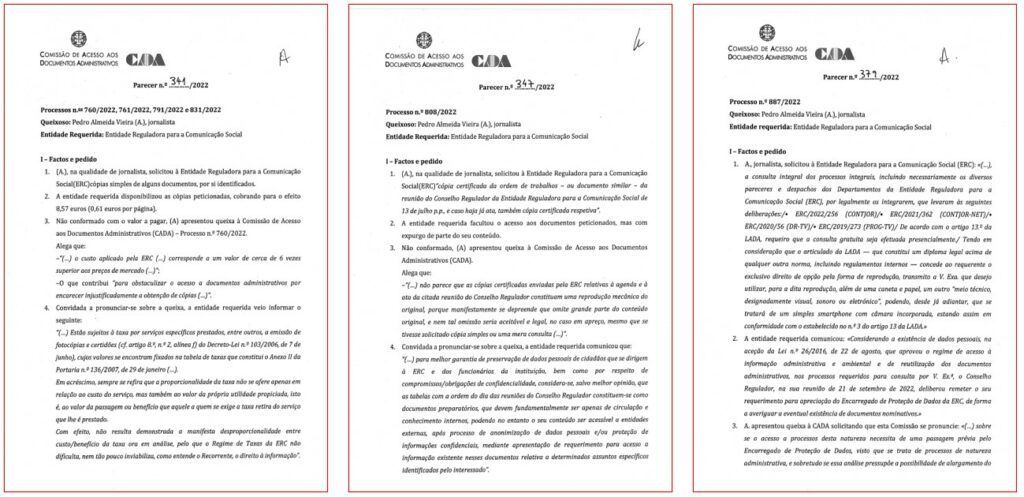

Por sua vez, o Infarmed, em vez de se portar como um regulador defensor da Saúde Pública e dos interesses dos cidadãos, tem preferido claramente a postura de paladino da indústria farmacêutica e do Governo. Não se compreende como o Infarmed luta tenazmente, há mais de um ano, para não libertar os dados das reacções adversas (Portal RAM), alegando todo o tipo de argumentos falaciosos para que não se saiba a verdade.

Aquilo que mais me choca no “esclarecimento” de ontem da DGS e do Infarmed é, porém, a sua convicção de que estão a “falar” com uma comunicação social dócil e colaborativa, pelo que sabiam que lhes bastava colocar água na fervura para que o “deslize” da sexta-feira passada ficasse no esquecimento.

Senão vejamos. Começam por dizer que o Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concluiu em 9 de Julho do ano passado, que “podem ocorrer, muito raramente, casos de miocardite e pericardite após vacinação com as vacinas Comirnaty e Spikevax”. Qual o risco quantificado? Não dizem!

E desde essa data – e sabendo-se que só este ano, de acordo com uma consulta rápida no Google Académico, foram concluídos cerca de 4.340 artigos científicos em que se abordou a questão das miocardites em vacinas contra a covid-19 –, porque nada esclarecem a DGS e o Infarmed? Porque não lhes interessa nem ajuda as suas aldrabices.

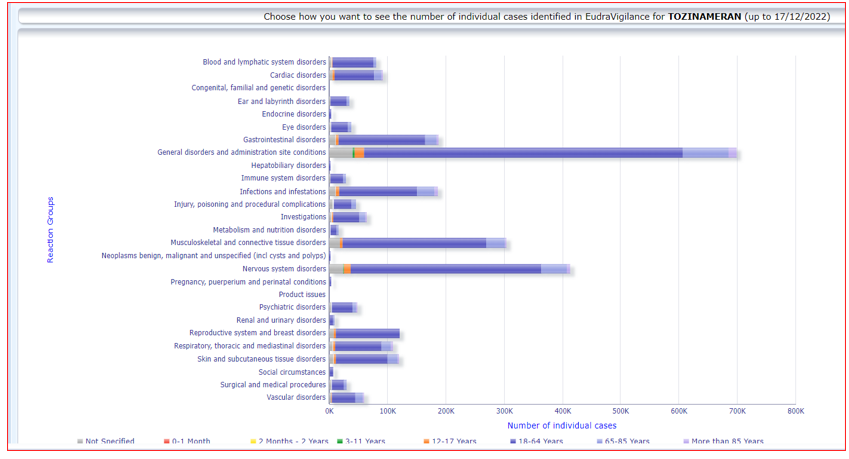

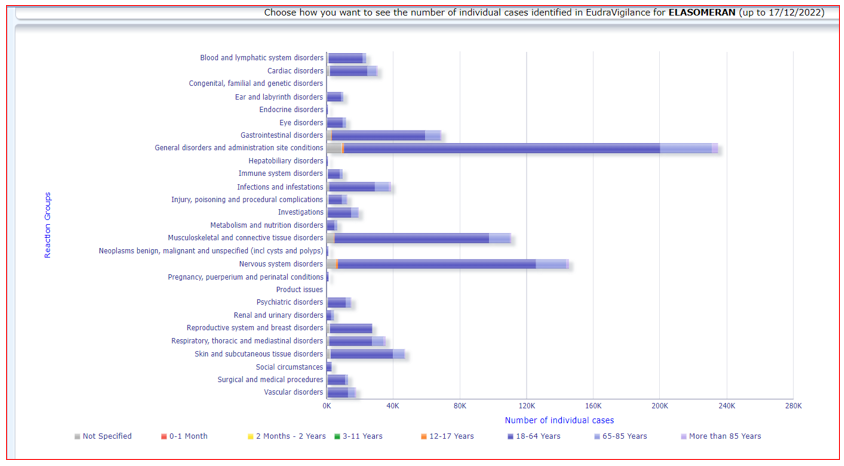

Depois, diz ainda o “esclarecimento” da DGS e Infarmed, que “o número de casos de miocardites e pericardites notificado na União Europeia/ Espaço Económico Europeu ao EudraVigilance foi de 901 casos relativamente à vacina Comirnaty (em 16,1/milhão de vacinados), e de 106 para a Spikevax (em 34,1/milhão de vacinados)”.

Consegue-se confirmar essa informação em algum lado para além deste “esclarecimento”? Não. O Infarmed e a EMA são “peritos” em manipular informação sobre as reacções adversas, de sorte que nada muito em concreto se sabe consultando os dados disponíveis, por exemplo, no Eudravigilance.

Em concreto, consultando esta base de dados que serve para fazer de conta que se mostra alguma coisa – sem se mostrar nada –, verifica-se que no grupo das “afecções cardíacas” (cardiac disorders) – onde certamente estarão integradas as miocardites e pericardites – não se vislumbram casos concretos para aquele grupo etário (5 aos 11 anos) – embora o número de indivíduos sem idade apurada seja muito grande – e para a idade dos 12 aos 17 anos estão indicados 5.368 casos de afecções cardíacas para a vacina da Pfizer (Tozinameran). E nenhum para a da Moderna (Elasomeran).

Em seguida, continua o “esclarecimento” da DGS e Infarmed, ao melhor estilo aldrabão do toda-a-gente-já-sabe: “Recorda-se que a miocardite e pericardite são complicações conhecidas da COVID19 e ocorrem com maior frequência após a infeção COVID-19 em comparação com a ocorrência observada após a vacinação.”

Ocorrem com maior frequência? Onde estão esses dados?

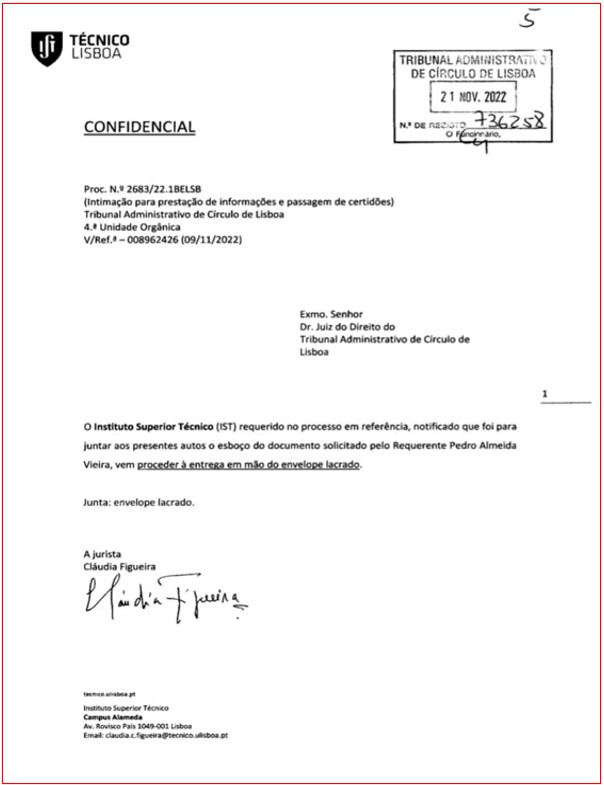

Estarão no Portal RAM que o Infarmed esconde há um ano e que luta desde Abril passado para o Tribunal Administrativo de Lisboa não o obrigar a ceder ao PÁGINA UM?

Estarão na base de dados dos Grupos de Diagnósticos Homogéneos que o Tribunal Administrativo de Lisboa obrigou a Administração Central do Sistema de Saúde a disponibilizar ao PÁGINA UM, mas que esta entidade do Ministério da Saúde continua a obstaculizar, através de um recurso?

E, por fim, onde estão “os dados disponíveis” que, diz a DGS e o Infarmed, “confirmam que o desenvolvimento de miocardite e pericardite após vacinação segue um perfil clínico típico, geralmente com melhoria após descanso ou tratamento”?

Em toda a gestão da pandemia, não há perdão para quem promoveu e apadrinhou, através do medo e da ideia de um perigo que nunca existiu para os mais jovens, um programa de vacinação imprudente, no mínimo, e que pode ser mesmo criminoso.

Mesmo havendo jovens que pudessem estar em risco em caso de infecção por SARS-CoV-2, devido a certas comorbilidades, jamais isto justificaria uma vacinação massiva e independentemente da existência de imunidade natural; bastaria identificar essa pequena minoria, e poupar o grupo largamente maioritário a receber um medicamento que ainda não estava minimamente testado para ser usado de forma indiscriminada.

Qual é a parte do número 4.340 – o número de estudos que foram publicados só este ano, em 2022, sobre miocardites relacionadas com a vacina da covid-19, independentemente das suas conclusões – que a DGS e o Infarmed não percebem? Como podem assegurar que já se sabia tudo, que a vacina era segura para um grupo de baixíssimo risco, e depois surgem 4.340 estudos científicos só sobre uma matéria tão específica?

Que aldrabice criminosa é esta de se usarem números não confirmáveis de uma forma independente, e de ignorar toda a literatura que foi apresentada depois da decisão espúria de vacinar crianças, adolescentes e jovens adultos saudáveis?

Ontem, devo ter sido o único jornalista a ter colocado questões e pedido dados quantitativos à DGS para que fosse justificado o “esclarecimento”. Não tive resposta, o que diz muito da credibilidade deste tipo de aldrabices que a imprensa mainstream engole sem engasgar…