PRÉ-VENDA na LOJA DO PÁGINA UM da obra CORREIO MERCANTIL DE BRÁS CUBAS

(não inclui esta crónica inédita; para ler o prólogo e três crónicas do livro, veja aqui)

***

Já muito desvario vi, e não duvido que ainda mais verei — se o destino, cruel porfiador, me prolongar o suplício de assistir aos lusitanos desatinos. Vi reis persuadidos de ter a coroa por graça divina, e que afinal foram decapitados pelo tempo; vi profetas de esquina, cheios de unção, que apregoavam glórias futuras e só colheram misérias presentes; vi sábios de cátedra que mal sabiam soletrar os próprios apontamentos.

Mas confesso, indulgentes donzelas e benévolos cavalheiros, que jamais julguei possível contemplar um Presidente da República que, proclamando-se patrono das letras, lograsse reduzir a Literatura a pretexto para guitarradas e cantorias sob as estrelícias dos jardins de Belém, enfiando escritores na lapela como as senhoras ostentavam, em recatados tempos idos, os seus broches — e alguns, prazenteiros, lá se deixam prender, contentes em servir de enfeite presidencial, ora à vista pública, ora na sombra recôndita dos favores.

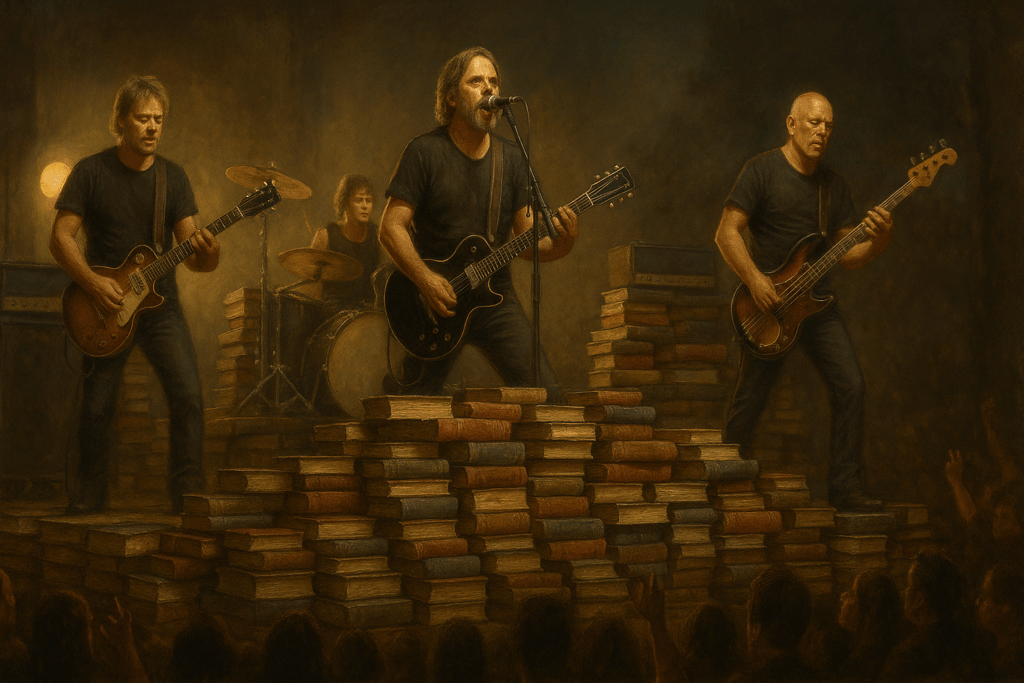

Eis mais um milagre lusitano: Marcelo transmuta-se, num sopro, de lamiré de solista em sofista de Belém, proclamando-se guardião do livro ao mesmo tempo que erige em sua honra uma festa onde de literário só resta o nome. Como um Midas de talento invertido, converte o ouro melódico da palavra no bronze estridente dos concertos. Xutos & Pontapés, Carolina Deslandes, Rui Veloso, Bárbara Tinoco, Fernando Daniel — todos receberão somas principescas, enquanto os escritores, mendigos do verbo, continuam a mendigar migalhas. O mote são as eternas Letras, o dote vai para a efémera música popularucha.

Não me acuseis de desrespeito: é a própria cena que se desenrola como caricatura. Imagino Homero, cego, tacteando a lira enquanto lhe ruge ao lado uma guitarra eléctrica; vejo já em espírito Camões, em pleno ardor de compor versos de nau e tormenta, a ser abafado por batuques de bateria que lhe naufragam as estrofes; entrevejo Virgílio, exilado, coagido a casar hexâmetros com rimas de cançoneta como quem enxerta loureiros em sarmentos; vislumbro Horácio, lírico de cálices e musas, a disputar decibéis com um microfone em síncope estrídula, qual sátiro ébrio em bacanal; projecto ainda Dante, a meio da sua descida ao Inferno, soterrado não por enxofre mas pelo ronco profano de um baixo barítono.

Em suma, que maior ironia, que maior sátira, do que celebrar Minerva invocando Baco? Que maior desatino do que chamar Festa do Livro a um certame onde a única leitura mais atenta é a das facturas com IVA a 23%?

Marcelo, contudo, não se dará por achado. Citará Pessoa com a ligeireza de quem recita uma bula de farmácia; invocará um sermão de Vieira como se fosse refrão de telenovela; encherá os jardins de Belém com latinórios mal digeridos, selfies e abraços, convencido de que assim ergue a Nação às alturas da Cultura. Em verdade, não passará de um Sísifo lusitano: condenado a empurrar montanha acima a pedra polida do seu narcisismo, que invariavelmente rola de volta ao sopé da banalidade.

A tragédia, caríssimas leitoras e ilustríssimos leitores, é que Portugal já se habituou a estes espectáculos como se fossem virtude. O povo aplaude, não porque creia na glória dos livros, mas porque confunde festa com Cultura, ruído com pensamento.

Aquilo que poderia financiar quinze bolsas literárias, sustentando poetas por um ano, dramaturgos por 12 meses, romancistas por 365 dias e ensaístas por 8760 horas, é dilapidado em cinco efémeros concertos de jardim que são levados pelo vento. O eterno é sacrificado ao instantâneo, o silêncio da leitura ao estrondo das colunas de som.

Mas talvez não deva ser assim tão severo: talvez tudo isto seja parte do destino lusitano, esse estranho fado em confundir aparência com essência. Ou, porventura, é mal universal. Nero também julgava ser artista enquanto Roma ardia; Juliano pensava ressuscitar deuses mortos; D. Sebastião, vosso símbolo perene de feitos quiméricos, queria conquistar glória eterna e perdeu-se na areia africana. Marcelo inscreve-se nesta galeria ilustre: é certo que não queima cidades, não ressuscita deuses, não se perde em batalhas — mas o desastre é similar, limitando-se a substituir Literatura por música popular. É, no fundo, uma tragédia — mais ligeira, é certo, mas ainda assim tragédia.

E, porque escrevo de além-túmulo, ouso já lavrar o epitáfio de Marcelo nos jardins de Belém, ao findar dos seus dias políticos: “Aqui jaz o Presidente que sonhou ser mecenas das letras e acabou empresário de arraial. Cuidou ser Orfeu, mas quedou-se maestro de dissonâncias. Tomou a eternidade de Camões e trocou-a pela fugacidade de um refrão pop.”

Este é o retrato, e dele não fujo: Portugal aplaudirá com fervor os concertos dos Xutos & Pontapés, de Rui Veloso, de Carolina Deslandes, de Bárbara Tinoco e de Fernando Daniel. Mas nesse aplauso ecoará também uma resignação melancólica: a certeza de que, mesmo quando um Presidente se põe a ler em público, a Literatura não passa de serva da música ligeira, e o livro, reduzido a sombra discreta, serve apenas de biombo num palco iluminado para outros.

E se pensais que, perante este ultraje, os escritores se erguerão contra, desenganai-vos. Muitos correrão a Belém de sorriso servil, pedindo dedicatórias presidenciais, agradecendo a compra de um livrito, elogiando a promoção das letras entre um refrão e outro. Afinal, nada mais português do que o autor famélico agradecer ao poderoso a esmola simbólica, mesmo que abafada pelos decibéis do batuque presidencial.

Adeus, e um piparote.

Brás Cubas