CORREIO MERCANTIL DE BRÁS CUBAS

(não inclui esta crónica inédita; para ler o prólogo e três crónicas do livro, veja aqui)

***

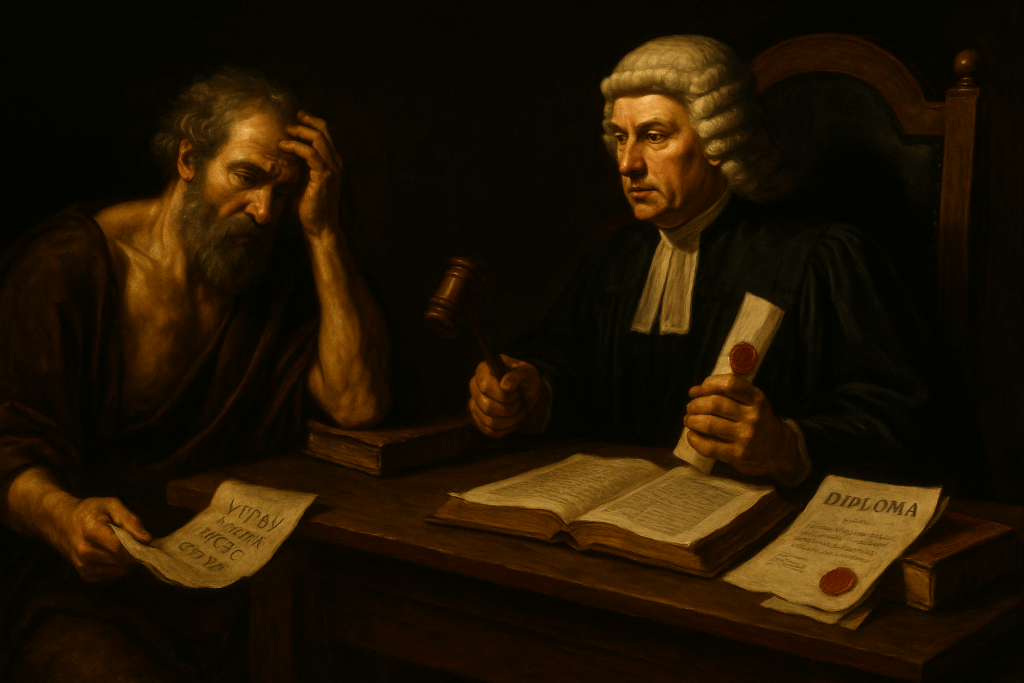

Se é verdade, como dizia Heraclito de Éfeso, que o carácter de um homem é o seu destino, também é verdade que, mesmo no meu tempo, se evitava ao máximo esquadrinhar índoles e temperamentos com demasiada profundidade. De ordinário, um sujeito apresentava-se a juiz com um diploma, algumas leituras e a promessa tácita de não adormecer no tribunal — e disso se fazia a Justiça.

Hoje, porém, observo do meu eterno mirante um curioso avanço civilizacional: o Estado, a quem outrora bastava medir as terras e registar as almas, resolve agora medir as entranhas — e com um zelo tão minucioso que Sócrates, nos tempos da Antiga Grécia, se submetido a semelhante inquérito, acabaria diagnosticado com múltiplas angústias, propensão suicida e suspeita de coleccionar selos.

(Aqui, por certo, sorriria Séneca, que nos alertou que a verdadeira tirania começa sempre na alma; e também Cícero que, com a sua desconfiança sobre os excessos da ratio estatal, aconselharia cautela com governos demasiado interessados em esmiuçar os humores interiores dos cidadãos.)

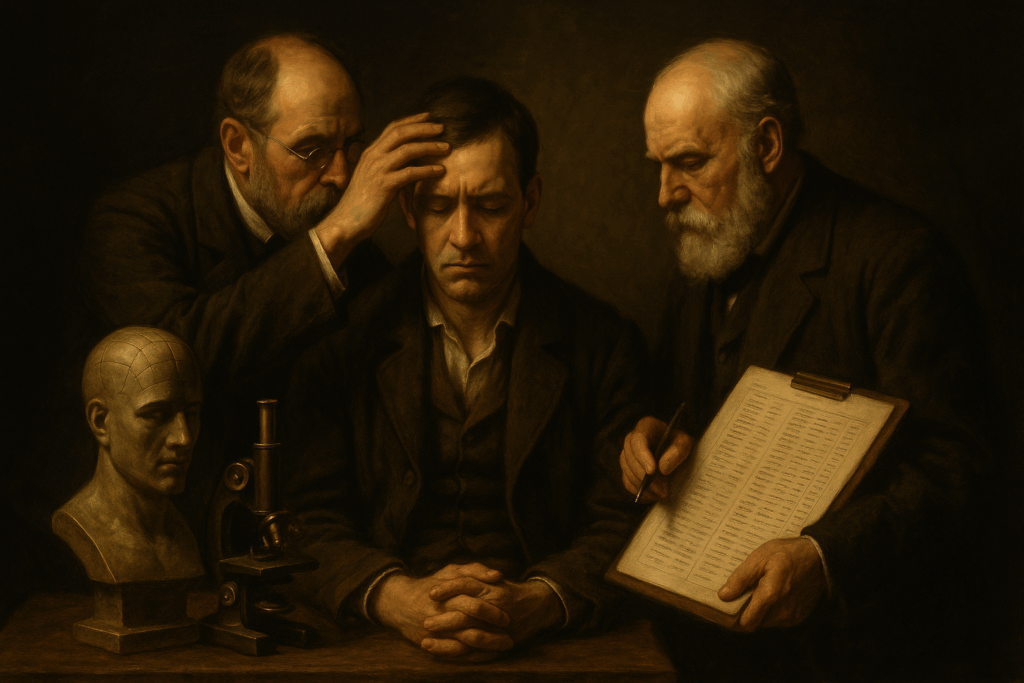

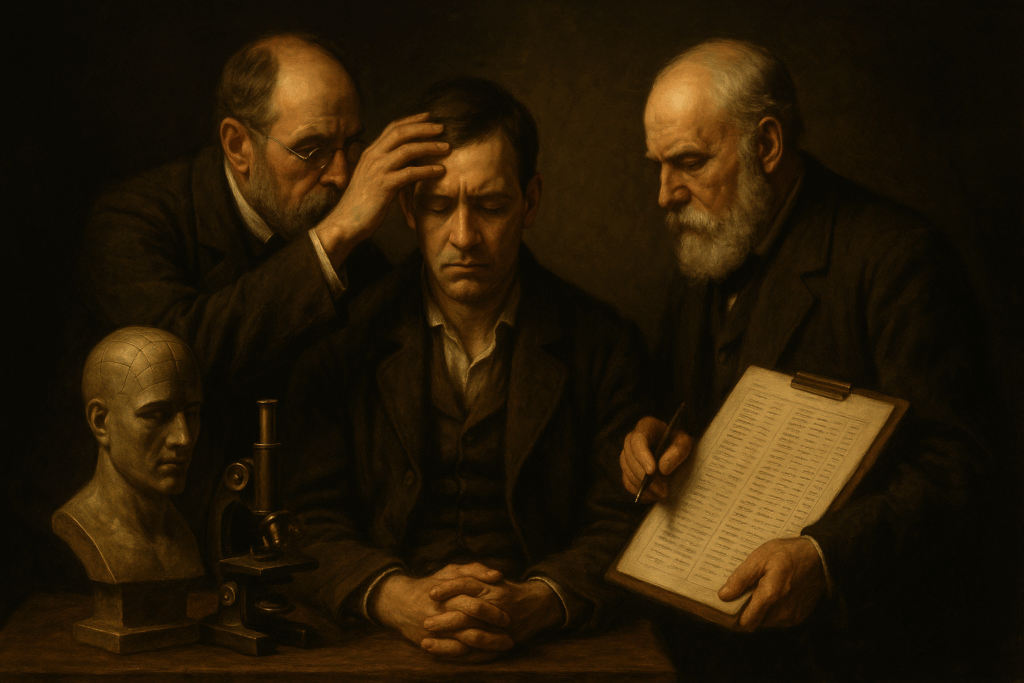

Jamais posso deixar, porém, de me lembrar desse meu irmão de engenho – não do açúcar mas da criação literária, por provir da mesma pena que me pariu –, o ilustre alienista Simão Bacamarte, sábio de Itaguaí, que num ímpeto científico decidiu internar meio mundo na Casa Verde para curar a loucura universal, restando à vila a lúcida tarefa de perceber que o alienado era ele. Porque, no zelo moderno, há um parentesco directo com esse meu confrade das manias humanas: a confiança desmesuradamente absoluta na ciência do diagnóstico, que facilmente se transforma em tirania epistemológica. E não se pense que esse ímpeto morreu com o século XIX: apenas trocou de ferramentas nesta vossa centúria.

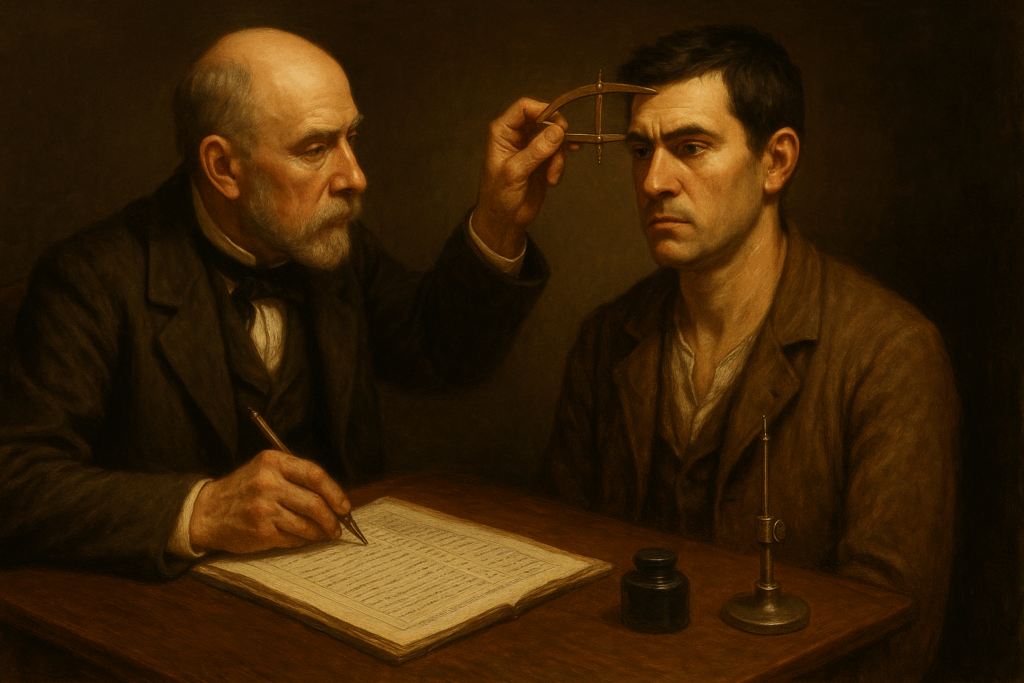

Por isso, não duvideis, clarividentes leitoras e leitores perspicazes, que se hoje Bacamarte fosse membro efectivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, já não daria pelo nome de alienista, nem pediria compassos nem frenómetros, nem usaria as métricas de degenerescência — como os testes de Lombroso, com os ângulos faciais para rastrear o “criminoso nato”; ou os fantasiosos diagnósticos de Morel e a sua hereditariedade mórbida até na forma das orelhas; ou os “coeficientes de normalidade” medidos por tremores, reflexos e impulsos pupilares. Mas a sua lógica seria a mesma: vasculhar a alma pelo artifício da medição.

Portanto, pediria, antes sim, o teste contemporâneo que ascendeu à augusta claridade do escrutínio público: o famigerado Personality Assessment Inventory, a que o jargão académico chama PAI, traduzido para português como Inventário de Avaliação da Personalidade, e que se sustenta num questionário de 344 afirmações de resposta múltipla, tão zeloso quanto qualquer vetusto psicógrafo oitocentista, coadjuvado por um craniômetro lombrosiano e um estesiómetro de Weber, essa tríade de instrumentos que sondavam a alma humana por via de saliências, ângulos e picadelas.

(E, já agora, Plutarco, esse mestre das vidas paralelas, talvez juntasse Bacamarte a algum déspota esclarecido da Antiguidade, ambos convictos de que o bem público começa na autópsia do carácter alheio.)

Não censuro o progresso; admiro-o, tal como quem examina um insecto raro num frasco de vidro. Mas permito-me notar que esta ânsia de examinar, escandir e escarafunchar o espírito humano com a precisão de um relojoeiro chinês não deixa de ter algo de cómico, sobretudo quando aplicada à selecção de quem há-de julgar os outros mortais.

Mas penetremos então no âmago desse concurso para futuros lusitanos magistrados, que foram submetidos ao tal PAI — verdadeira prova iniciática, digna das ciências ocultas do século XIX, com todo o seu fumo de precisão e o respectivo cheiro a superstição quantificada. Cada uma das tais trezentas e quarenta e quatro afirmações destinadas a arrancar confissões era mais íntima, mais impertinente e mais disparatada do que a anterior, com a solene excepção da primeira, que, por fatalidade cronológica, carecia de antecessora.

Perguntar ao candidato se tem diarreias frequentes, se colecciona selos, se pensa em suicidar-se, se ouve vozes, se gosta de conduzir depressa, se se irrita com germes ou se acorda a meio da noite com palpitações — tudo isto seria admissível num manicómio espiritualista de 1880; mas usá-lo para distinguir quem há-de julgar crimes e litígios, eis uma extravagância digna das mais ousadas escolas do Humanitismo.

(Imagino Cesare Lombroso a rejubilar, convencido de ter enfim encontrado a régua perfeita para medir o espírito; e Sigmund Freud a tomar notas febris sobre sonhos, traumas e lapsos. Muito antes deles, porém, vejo Tácito, sempre desconfiado das burocracias invasivas do seu tempo, a meditar sobre a decadência dos Estados quando começam a suspeitar dos cidadãos antes de estes cometerem actos. Juvenal, mestre da sátira romana, acharia tudo isto demasiado fácil — matéria tão farta que quase dispensaria o trabalho de escarnecer.)

Enfim, visto ex longinquo, o próprio Bacamarte — com aquela serenidade pétrea de quem se julgava sempre certo — acreditou que a chave da sociedade residia no isolamento dos “desviantes da norma”, e assim acabou por recolher santos, poetas, varredores e fidalgos, convencido de que a loucura era epidemia inevitável. Ex propinquo, o espírito do PAI aplicado no Centro de Estudos Judiciários é um método que, com igual convicção, detecta patologias onde talvez exista apenas humanidade.

O meu grande amigo Quincas Borba, se vivo estivesse, exclamaria com júbilo: “Ao vencedor, as batatas!” — e talvez acrescentasse: “Ao magistrado, o laxativo!”. Porque houve, neste interrogatório, um cheiro indelével de espiritismo burocrático, misturado com um clínico zelo que roça a paranoia estatal. A pobre alma candidata foi reduzida a um mosaico de impulsos, neuras, flatulências e preferências televisivas, como se o destino da Justiça dependesse menos do estudo e mais da regularidade intestinal.

Aquilo que mais me diverte nem é a ciência em si, ou a sua carestia, que não discuto — até porque a ciência é como os folhetins de outrora: cada qual jura que o seu é melhor. Na verdade, diverte-me, sim, a convicção com que certos doutores modernos, investidos de autoridade psicológica, pretendem medir a alma como quem mede a febre.

Nas minhas andanças pelo Império, vi frenologistas ingleses, mesmeristas franceses e até um alemão que garantia poder diagnosticar homicidas olhando a sombra da nuca. Mesmo assim não teria imaginado algum a perguntar a um juiz se ele tinha “bom apetite” ou “visões em preto e branco” para lhe determinar a expulsão.

(Aqui, entraria Foucault, lembrando que a obsessão moderna com testes, grelhas e classificações não é sinal de racionalidade, mas de ansiedade. E, regressando aos antigos, Lucrécio, com o seu materialismo jovial, riria da ideia de se quantificar os estados da alma como quem conta átomos.)

Imagino o que diria o meu primo em espírito, o Conselheiro Aires – que, como eu, passou pela existência como quem atravessa um salão: vendo tudo, tocando nada, e anotando o resto –, ao encontrar no Diário da República a exigência de confessar, por escrito, se já se pensou matar ou se se sente vazio interior. Diria, por certo, que a Justiça se tornara mais íntima do que o confessionário e mais indiscreta do que o patamar das vizinhas. E não sem razão: um Estado que precisa de trezentas e quarenta e quatro perguntas para saber se alguém é apto para julgar esqueceu a lição básica dos romanos — fiat iustitia, pereat mundus (faça-se justiça, ainda que o mundo pereça) — e trocou-a por um fiat psychiatria, pereat candidatus (faça-se psicometria, ainda que o candidato pereça).

Na sua Casa Verde, Bacamarte sorriria com tudo isto, vendo o Estado contemporâneo repetir o seu delírio com roupagem moderna: onde ele via desequilíbrios, agora vêem-se afirmações “ligeiramente verdadeiras” — expressão que deveria significar, mas manifestamente não significa, “bastante falsas”. Onde ele internava cidadãos, agora eliminam-se candidatos. O método muda; a vaidade científica, mutatis mutandis, permanece cognata.

A ironia deste processo avaliativo quase caricatural adensa-se quando se verifica que, ao cabo de tão prolixo inquérito, nove em cada dez candidatos chumbados por estas subtilezas psicológicas viram depois a sua reprovação revertida por outros peritos, como se a alma humana fosse um bilhete de lotaria mal raspado. Esta discrepância — que faria corar Aristóteles, estremecer Santo Agostinho e levar Descartes a duvidar do próprio cogito — evidencia que o método não mediu tanto o candidato quanto o humor do examinador. Que Deus proteja, pois, os futuros magistrados de exames médicos à meteorologia do espírito.

(Philippe Pinel — o libertador dos hospícios de Bicêtre e de La Salpêtrière — sempre nos ensinou que a loucura está nos métodos, não nos examinados. Mas já estava longe de Quintiliano, patrono dos oradores sensatos, que advertiria que nenhum juiz precisa de confessar a frequência das suas palpitações para julgar de forma recta.)

Para conferir nobreza a tão extravagante liturgia avaliativa, veio juntar-se a Ordem dos Psicólogos, que, qual senado lacónico, insiste em defender o dogma que legitimaria tão íntimo escrutínio — esquecendo-se, todavia, de que César exigia lealdade, não relatórios sobre fermentações abdominais, e muito menos pareceres que confundem ciência com catecismo corporativo.

(Aqui, por certo, Jonathan Swift ergueria uma sobrancelha, lembrando-nos que nenhuma instituição é tão solene que não possa tornar-se ridícula — e que, nos seus reinos imaginários, os sábios eram escolhidos não pela profundidade do espírito, mas pela habilidade em equilibrar-se numa corda esticada. O paralelo, reconheçamos, não é despiciendo.)

Mas, sopesadas donzelas e isentos cavalheiros, como é possível que os digníssimos e excelentíssimos juízes desembargadores e conselheiros do Centro de Estudos Judiciários, guardiões da rectidão e da prudência institucional, tenham aceitado colocar o destino de centenas de vidas num teste tão barroco que até Charles-Maurice de Talleyrand, mestre da diplomacia e do silêncio, talvez o respondesse inteiro sem revelar coisa alguma de si — e ainda obtivesse nota máxima? Ou, ao invés, poderia o venerando presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Cura Mariano, ser sumariamente exonerado por confessar, com franqueza despojada, que sofre de flatulências durante as sessões plenárias prolongadas do Conselho Superior da Magistratura?

O mais curioso é imaginar, como exercício literário, o que diriam alguns dos vultos políticos do presente se tivessem de responder às mesmas perguntas. Aí, sim, veríamos o PAI atingir o seu pleno potencial humorístico. Mas deixo essa fantasia para outra crónica, se mo pedirem.

Termino com uma lição que aprendi tarde, já no caixão, mas útil para a modernidade: quando o Estado acha que pode medir a alma, acaba sempre por perder o juízo. E quando pretende escolher juízes com base em obsessivas confissões íntimas, corre o risco de cultivar magistrados perfeitos — perfeitos autómatos, perfeitos medrosos, perfeitos silenciosos, verdadeiros acólitos do acatamento universal, formados na arte de inclinar a cabeça com mais perícia do que de a usar, devotos da prudência que teme até perturbar o ar.

E a Justiça, sendo já lenta por natureza, não precisa também de ser pusilânime.

Adeus — e um piparote.

Brás Cubas