PRÉ-VENDA na LOJA DO PÁGINA UM da obra CORREIO MERCANTIL DE BRÁS CUBAS

(não inclui esta crónica inédita; para ler o prólogo e três crónicas do livro, veja aqui)

***

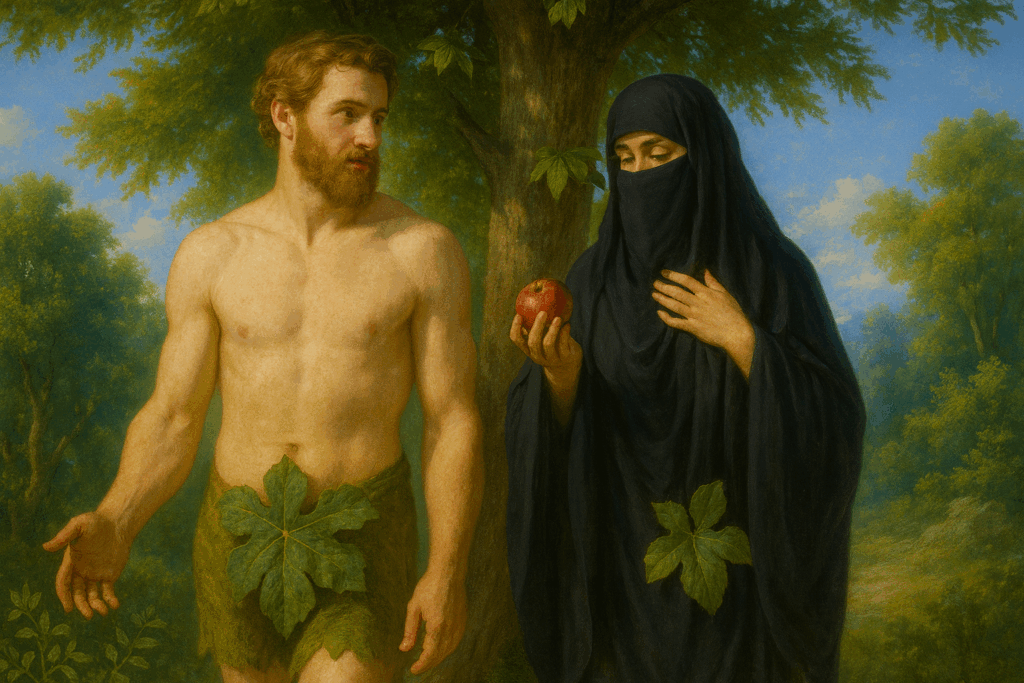

Diz-se que o homem se vestiu por pudor e a mulher por elegância. Mentem ambos. Vestimo-nos, desde o Éden, por vaidade — esse pecado original de boa aparência que a folha de figueira apenas inaugurou. Por isso, entre todos os artifícios da civilização, minhas refinadas donzelas e airosos cavalheiros, nenhum é tão enganador nem tão necessário como o acto de vestir-se. Há, de facto, uma arte — antiga, subtil e quase metafísica —: a de aparecer coberto ao orbe depois de vir nu ao mundo.

E é uma arte, porque não se trata apenas de ocultar o corpo — as partes pudendas, as peles que cedem, as barrigas que crescem, as estrias que contam histórias, as rugas que delatam o tempo e as verrugas que o espelho nega —, mas de compor uma aparência que diga, sem dizer, quem se é — ou quem se gostaria que julgassem que somos.

O vestuário é, na verdade, a mais diplomática das hipocrisias humanas: concede a nobreza que não se tem, a sobriedade que se finge e até a coragem que falta. Desde o primeiro pedaço de pele que o homem enfiou para fugir ao frio e à vergonha, vestir-se tornou-se um gesto civilizacional — a cortina que separa o instinto da decência. E, convenhamos, há nisso uma espécie de arte social, porque, tal como na pintura, o segredo não está apenas nas cores, mas na composição.

Mas onde há arte, há sempre censura. E onde há censura, há sempre um legislador. Assim, desde os tempos em que o Egipto proibia o linho aos plebeus, a Grécia regulava o comprimento das túnicas das donzelas e a Antiga Roma reservava a púrpura imperial a César, que os governantes se meteram a costureiros da virtude. Na Idade Média, multiplicaram-se as chamadas leis sumptuárias — essas constituições do bom gosto impostas à força da pena e da forca. Proibia-se a seda ao mercador, o veludo ao aprendiz, o ouro à viúva. O cidadão podia ter alma livre, mas o tecido era vigiado.

Os séculos passaram, e os alfaiates do poder foram mudando de toga e de coroa. No meu tempo — esse belo e hipócrita século XIX — o Brasil fervilhava de modas simultaneamente escandalosas e opressoras. As senhoras das famílias ilustres, apertadas em assassinos espartilhos de seda e cetim, com barbatanas de baleia, pareciam pavões a lutar contra a própria respiração. Havia quem desmaiasse à mesa do jantar, não de emoção, mas por falta de oxigénio. Já os cavalheiros, esses mártires da elegância tropical, desfilavam de casaca preta sob o sol de quarenta graus, com colarinhos tão altos que precisavam de bengala não por altivez, mas para equilibrar a asfixia.

E o que não faltava eram escândalos: dizia-se que uma senhora que mostrasse o tornozelo cometia quase o mesmo pecado que Eva ao provar o fruto proibido. E sempre subia as escadas atrás de um cavalheiro, não por desvelo, mas por decoro — para que ele jamais vislumbrasse a curva do calcanhar. O pudor media-se em palmos de tecido, e a moral, em número de botões.

Não espanta, pois, que o vestuário tenha sido sempre matéria de Estado e de confissão. Há quem creia que a alma se mede pelo carácter — mas eu, mais modesto, creio que se mede pela bainha. E foi talvez com essa sabedoria costureira que o vosso parlamento resolveu discutir a proibição da burka — essa tenda portátil de opressão feminina que, entre vós, é tão frequente quanto camelos na Serra da Estrela ou sinapses nos Passos Perdidos.

As senhoras deputadas e os senhores deputados, ansiosos por servir a pátria naquilo que ela não pede, decidiram, em seu zelo progressista, erradicar um hábito inexistente, como quem espanta um fantasma por decreto.

Em todo o caso, mesmo sendo raro em solo lusitano, admito que a intenção possa ser nobre, mas estéril. A burka, afinal, simboliza apenas a servidão da mulher, e proibir o símbolo pareceu aos deputados muito mais fácil do que abolir a servidão. Mas não deixa de ser curioso ver o parlamento, esse convento laico de vaidades e gravatas, erigir-se em árbitro da indumentária. Houve nisso um certo perfume de comédia, pois nada mais português do que legislar sobre o que praticamente nem existe.

Mas, ora bem, se o Estado resolveu finalmente ocupar-se do vestuário português, então que persiga a coerência com coragem moral: que avance de vez para o Código da Decência Vestimentar da República Portuguesa, e que nele inscreva, com solenidade de alfaiate régio, todas as causas perdidas do bom gosto nacional.

Comecem já pelo mais urgente: a proibição expressa das abundantíssimas peúgas brancas com sapatos escuros ou, pior ainda, sandálias — essa praga estética, resistente a séculos de civilização, mais ofensiva à harmonia social do que a própria burka. Depois, que se decrete o fim das camisas com logótipos ostentatórios, heresia moderna que confunde o cidadão com um cartaz ambulante. Que se pune também o uso de chinelos de dedo em contexto urbano — essa forma de descalce moral que ameaça o pudor das calçadas. E, já agora, por equidade, que se aplique multa a quem compareça a um jantar formal com fato completo e sapatilhas fluorescentes, em claro atentado ao equilíbrio do universo.

Prevejam também um capítulo dedicado à indumentária política. Que os senhores deputados não se apresentem em plenário com gravatas berrantes, que perturbam a sobriedade da República; que as senhoras deputadas evitem o abuso da cor fúcsia e do brilho excessivo, para que o debate parlamentar não se confunda com desfile de moda. Cada sessão começaria com revista de traje — o Presidente da Assembleia, ou o secretário que manda beijinhos, a verificar decotes, punhos e bainhas —, antes de se passar à verificação da moral e da ordem do dia.

E, para garantir o cumprimento das normas, instituir-se-ia uma Inspecção-Geral da Compostura Nacional, corpo de elite encarregado de fiscalizar a harmonia cromática da cidadania. Cá fora, o infractor apanhado em flagrante de mau gosto — seja por peúgas indecorosas, seja por t-shirt com frase pseudo-revolucionária ou metida nas calças — seria condenado a frequentar um workshop de etiqueta estética, leccionado por antigos modistas de Belém.

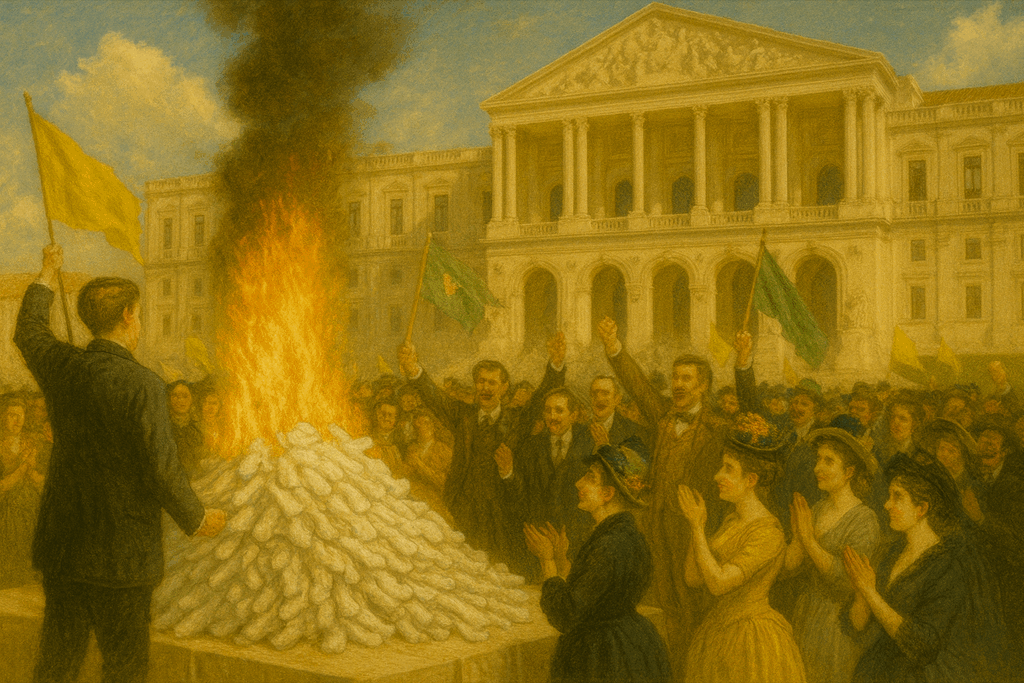

Imagino já o entusiasmo público: marchas de correcção moral desfilando pela Avenida da Liberdade, bandeiras empunhadas contra o calção rasgado e o boné virado ao contrário. O Diário da República publicaria, a cores, o pantone oficial das gravatas patrióticas. E, em apoteose, celebrar-se-ia o Dia Nacional da Elegância Cívica — ocasião em que os portugueses, lavados e compostos, queimariam solenemente uma montanha de peúgas brancas em frente ao Parlamento, símbolo da purificação estética da nação.

Dir-me-ão, elegantes leitoras e cavalheiros aprumados, que exagero — e não me zangarei, porque o exagero é o último refúgio dos lúcidos. Mas atentai: a História da Civilização pode ler-se, inteira, nas suas modas proibidas. Quando um país legisla sobre o tecido, é porque já perdeu o fio da sua própria coerência. Quem mede o véu hoje, há-de pesar o decote amanhã; e, um dia, talvez tente censurar a consciência. Entre uma burka e uma peúga, a diferença é apenas de gramagem: o impulso que as quer proibir é o mesmo — o de chamar emancipação ao paternalismo e civilização à mania de impor correcções aos outros.

Deixem, pois, que o povo — mesmo as minorias — se vista como quiser, desde que o faça sem tutores nem catecismos. Que cada um exiba, com soberana inocência, o seu ridículo, as suas cores duvidosas, os seus pecados de moda e a sua santa liberdade. O verdadeiro traje nacional não há-de ser um uniforme nem uma burka, mas a desordem criadora de tudo o que se é, em conjunto — ou se finge ser. E, se ainda restar dúvida sobre a moral das aparências, olhem para o Parlamento: ali, o disfarce já dispensou o traje.

Adeus, e um piparote.

Brás Cubas