PRÉ-VENDA na LOJA DO PÁGINA UM da obra CORREIO MERCANTIL DE BRÁS CUBAS (até 10 de Setembro)

(não inclui esta crónica inédita; para ler o prólogo e três crónicas do livro, veja aqui)

***

Há em Portugal uma escola de prantear tragédias que faria inveja às carpideiras de Tebas, às viúvas de Jerusalém e, ouso dizer, ao próprio São Roberto Belarmino – sim!, esse mesmo, o cardeal jesuíta que quis tratar da saúde a Galileu Galilei –, que em De Arte Bene Moriendi ensinava que a boa morte é a consumação de uma vida virtuosa, e não o coroamento de uma existência de incúrias e descuidos.

Pois, sim. Mas se é verdade que Belarmino pregava o arrependimento como chave para o bem morrer, Portugal prefere só o espectáculo: não se arrepende, antes decreta luto e soleniza. Por isso, neste Estado luso – e no estado em que andais –, asseguro-vos, discretas donzelas e circunspectos cavalheiros: mesmo que pequeis à vontade, que vivais na incúria, na preguiça, no desleixo, no comodismo, na desatenção, na negligência, na imperícia, na omissão, no descuido e até no dolo mais descarado, no momento da vossa morte — se ela se der com estrondo e sobretudo com culpa pública — sereis guindados à glória dos altares cívicos, com missa de corpo presente, luto nacional, coroas de flores e lágrimas televisivas que fariam corar as bem-aventuranças.

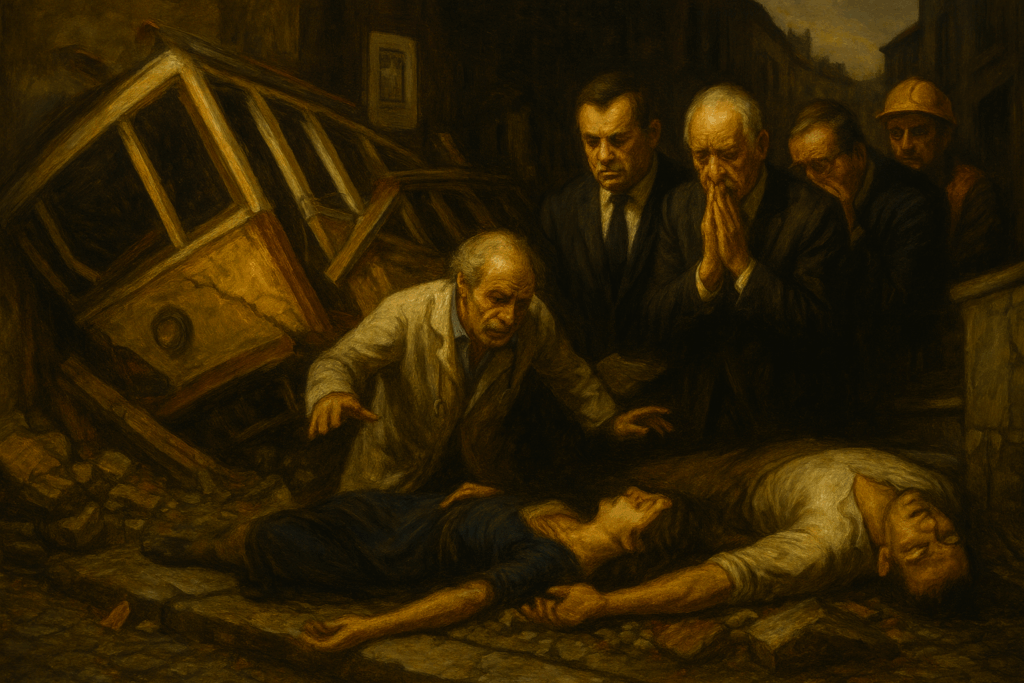

Foi assim na queda da ponte de Entre-os-Rios em 2001, quando a engenharia lusitana, num acto de fé pascaliana, apostou que a ponte se manteria de pé sem manutenção — e perdeu a aposta. Foi assim nas chamas de 2017, quando mais de cem almas se transformaram em holocausto rodoviário, encerradas em estradas sem escape, como se o Leviatã hobbesiano tivesse decidido cobrar tributo. E é assim agora, com o funicular da Glória — que ironia nominal! — que se despencou, depois de uma vistoria feita poucas horas antes, certificada com a mesma solenidade de um sacramento, garantindo que estava apto a durar. Durou, sim: mais umas horas até à derradeira viagem, quando se fez do trilho catre e da cabine esquife, para lamento das famílias e gáudio das estatísticas da criminalidade travestida de acidente.

Eu, Brás Cubas, que expirei na minha chácara de Catumbi com onze amigos à beira do meu buraco, sem coroas de flores nem discursos de Estado, confesso que às vezes invejo este vosso país. Não tive luto nacional, não tive trombetas nem orquestra, e tampouco um imperador que me enviasse condolências. Mas Portugal, esse país que me poderia ter mantido súbdito se tivesse deixado a Inglaterra ficar com o apêndice cecal da Europa que Napoleão tanto ambicionou, sabe fazer funerais. Portugal é, em pleno, um país que não se governa, mas que se enterra com magnificência.

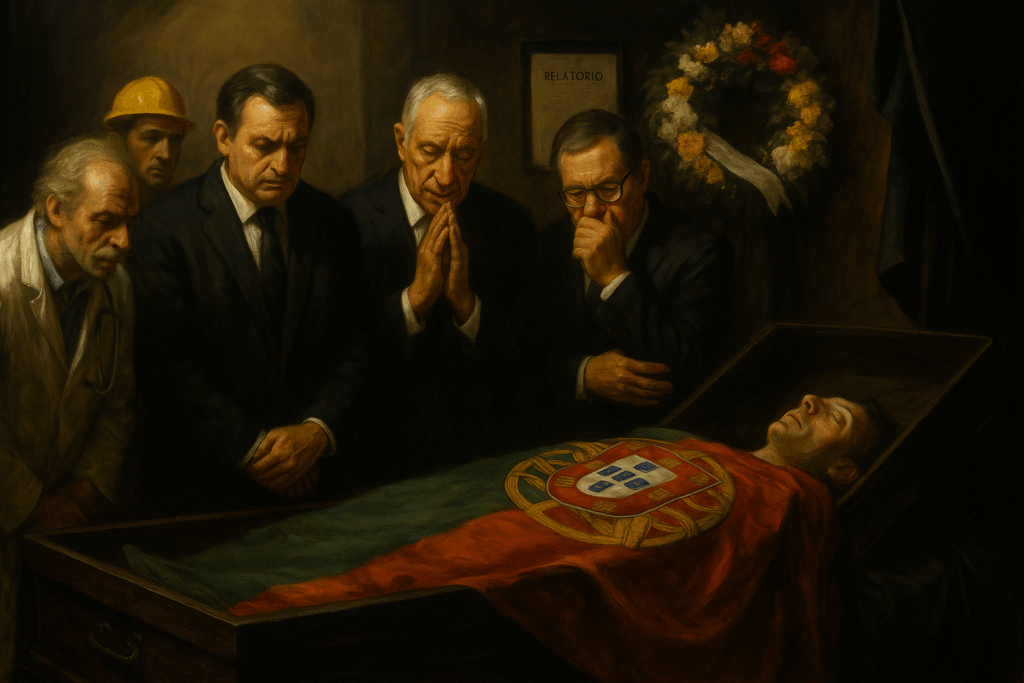

Olhem o ritual: primeiro, a comoção mediática, de três ou quatro dias, com luto oficial, envio de condolências, directos televisivos junto aos destroços e coroas de flores à farta. Depois, a romaria política aos velórios e homenagens, como o da Igreja de São Domingos com a presença simultânea dos contritos 3M — Marcelo, Montenegro e Moedas —, gravata preta, desempenhando o seu papel num evangelho cívico.

Seguir-se-ão missas de sufrágio, televisionadas, com homilias que citam o Livro de Jó (“O Senhor o deu, o Senhor o tirou”) e a Carta aos Coríntios (“A morte foi tragada pela vitória”), misturadas com um pouco de Rousseau para temperar o caldo. Tudo para que o povo chore em uníssono e a catarse colectiva seja integral.

Enquanto isso, havia um ortopedista de plantão nos serviços de urgência de toda a cidade de Lisboa e o pomposo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Ferroviários, esse Sísifo lusitano, tem menos inspectores do que palavras na nominata, contando somente um investigador ferroviário para carregar a pedra da responsabilidade até ao topo do monte burocrático, de onde ela invariavelmente rolará para o esquecimento. Mas o que importa isso? Importante é um país decretar luto nacional sem saber ainda quantos mortos há, mobilizar quinze médicos legistas para imediatas autópsias nocturnas — enquanto nas urgências os vivos esperam sem médicos — e garantir que as lágrimas e as palavras sugeridas por spin doctors sejam devidamente transmitidas em directo.

Portugal não sabe prevenir, mas sabe lamentar: é um país que, como disse Santo Agostinho, “ama a cidade dos homens mais que a Cidade de Deus”, e por isso celebra a morte com solenidade, como se fosse um sacramento cívico. Recordo-me do Eclesiastes — “há tempo de nascer e tempo de morrer” —, mas em Portugal há sobretudo tempo para decretar luto, tempo para discursar, tempo para mandar coroas de flores.

E aqui entra a parte mais sublime da liturgia: desde 2022, fazendo jus a um país funesto, o vosso Presidente da República já encomendou 190 mil euros em coroas fúnebres. Sim, noves fora, é muita flor – e muito dinheiro. Seria dinheiro suficiente para arranjar os cabos do funicular da Glória? Ou seria preferível que a Carris não gastasse 600 mil euros por ano em jardineiros? Não sei: afinal, para quê prevenir se é tão mais edificante carpir depois?

Dir-me-ão que sou cáustico, que exagero, que o país não é só lágrimas nem cerimónias fúnebres, que também faz leis, governa, constrói estradas, gere hospitais – nem sempre bem e a custos módicos, é certo. Concedo. Mas há aqui uma estética da morte que em Portugal é cultivada como um jardim barroco: as bandeiras a meia-haste, as notas de pesar, os retratos das vítimas em montagem audiovisual ao som de Samuel Barber, tudo é preparado para a fotografia, para o directo, para o lamento partilhado nas redes sociais.

Enquanto os vivos esperam anos por justiça, os mortos são velados em altares de veludo. Enquanto os vivos padecem nas listas de espera, os defuntos têm prioridade de autópsia e honras de corpo presente. Mas não se diga que isto é pouca coisa. Certos países nada têm disto que o Estado vos concede: um consolo colectivo, uma espécie de purgatório antecipado: já que se falhou em garantir a segurança dos vivos, ao menos se canonizam os mortos. Mesmo se, convenhamos, se trate de uma economia moral curiosa: o Estado falha em zelar pela vida, mas compensa com pompa na morte, como se a bandeira a meia-haste fosse indulgência plenária para os pecados de omissão.

Eis o triunfo da liturgia sobre a prudência, da estética sobre a ética. Pascal diria que é a grandeza e a miséria do homem: falhar na vida, redimir-se na morte — em Portugal, os políticos assim procedem, embora para tratar da vida deles e cuidar do funeral dos outros – e com fundos do Orçamento de Estado.

E, assim, o vosso país continuará, entre lágrimas e velas, seguindo os passos do seu fatídico destino, paradoxalmente à espera da próxima tragédia para logo depois repetir o rito. De certo modo, é comovente. De outro, é aterrador – grotesco, mesmo. Como defunto que sou, ouso porém aconselhar: vivei com prudência perante as obras e feitos dos políticos, para que não preciseis de ser carpidos com tanto esmero, mas se morrerdes por negligência, incúria ou omissão do Estado, tende ao menos a consolação de que tereis missa de homenagem, transmissão em directo e, com sorte, uma coroa de flores presidencial. Talvez até duas, se o orçamento permitir.

E, no fim, Marcelo vos elogiará do púlpito, Moedas soluçará de emoção, Montenegro jurará que ‘jamais’ — e se não forem estes, serão outros —, de sorte que a Nação sentirá que cumpriu a sua parte. O resto — o resto é silêncio, e o crepe fúnebre cai.

Adeus, e um piparote.

Brás Cubas