No final do século XIX, a Palestina fazia parte do Império Otomano. O quadro era simples: uma terra rural, com aldeias agrícolas espalhadas, onde viviam camponeses árabes que cultivavam a terra geração após geração. Nessas aldeias coexistiam comunidades muçulmanas, cristãs e também pequenas comunidades judaicas locais, com tradições próprias, enraizadas no mesmo espaço há séculos.

Não havia “nação” no sentido moderno europeu. A ideia de Estado-nação, com bandeira, hino e fronteiras rígidas, era alheia àquela realidade. A identidade era outra: tribal, religiosa, comunitária.

As pessoas reconheciam-se pela aldeia, pela família alargada, pela pertença a uma comunidade de fé. O campesinato árabe, em particular, via-se antes de mais como parte de uma aldeia e de uma família, e não de um projecto político chamado “Palestina”. Era esse o mundo que existia antes da chegada das ideologias nacionalistas modernas – tanto o nacionalismo árabe como o sionismo europeu.

Na Europa, o mundo judaico encontrava-se em convulsão. O anti-semitismo institucional, as perseguições violentas contra judeus no Império Russo e a exclusão social em praticamente toda a Europa central e oriental empurraram milhares de judeus para a mesma questão vital: como sobreviver colectivamente, como garantir a segurança, a dignidade e o futuro.

Deste dilema nasceram várias respostas. O sionismo, hoje dominante na memória popular, foi apenas uma delas. A sua força esteve em oferecer uma ideia simples, quase redentora: a solução era criar um lar nacional na Palestina, a antiga Terra de Israel; no entanto, esta não foi a única proposta, nem sequer a mais evidente para muitos judeus da época. Havia alternativas concretas, mobilizando milhares de pessoas, que o discurso oficial tratou de apagar.

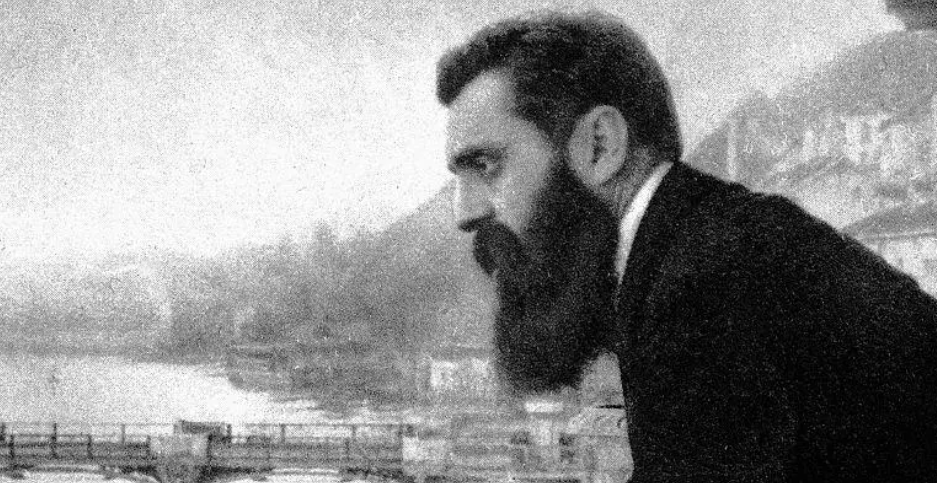

Um desses caminhos foi o Bund. Fundado em 1897 no Império Russo, no mesmo ano em que Theodor Herzl convocava o primeiro congresso sionista em Basileia, Suíça, o Bund partia de uma lógica totalmente distinta. Para os seus membros, não fazia qualquer sentido emigrar para a Palestina nem fundar um Estado separado. O essencial era lutar onde os judeus já estavam, como parte da classe trabalhadora.

Reivindicava-se uma identidade judaica secular, cultural, enraizada na língua iídiche, e exigia-se autonomia cultural e direitos políticos nos países de residência. A estratégia não passava por fugir do anti-semitismo, mas enfrentá-lo com sindicatos, mobilização social e luta política. Aliás, o movimento Bund era profundamente anti-sionista: considerava o sionismo um projecto burguês, ilusório e até perigoso, porque desviava energias da verdadeira batalha no terreno.

Outra corrente foi o Territorialismo. O raciocínio era pragmático: se o problema era a insegurança física, o que importava era encontrar um território suficiente para assentar judeus, fosse na Palestina ou noutro ponto do globo. Por essa razão, apareceram propostas como o Plano Uganda, em 1903, quando Theodor Herzl ainda aceitou a oferta britânica de uma área no Quénia, antes de ser rejeitado pelos seus próprios seguidores.

Outros territorialistas exploraram hipóteses em África, na América Latina e até na Austrália. A ideia central era clara: a sobrevivência colectiva estava acima da geografia bíblica. Esta corrente perdeu espaço com o avanço do sionismo, mas, no início, teve um peso significativo e não era marginal.

O sionismo, tal como Theodor Herzl o concebeu, era basicamente uma adaptação judaica do nacionalismo europeu moderno – promessa de um Estado com um governo institucionalizado, bandeira, sistema de leis, exército – tudo isso ancorado numa geografia que conferia legitimidade histórica e religiosa.

Era um projecto secular e moderno, mais ligado à lógica de Estado-nação europeu do que ao modelo tradicional das comunidades religiosas judaicas. Faz parte da essência do Estado moderno deter o monopólio da força (polícia e exército) e o controlo exclusivo dos tribunais – é isso que Herzl antecipou quando propôs que o futuro Estado judaico tivesse instituições como tribunais, sistema legal próprio e instrumentos de poder político.

Importa realçar o carácter colonizador da visão sionista: não se tratava de regressar a uma terra ancestral em comunhão com os seus habitantes, mas de fazê-lo como um povo europeu, com capital europeu, instituições europeias e, inevitavelmente, em confronto com as populações árabes que já ali viviam há séculos.

Tudo isto prova que não havia consenso judaico em torno do sionismo. Muitos viam a ideia de um Estado nacional como uma aberração moderna ou até como uma heresia religiosa – só o Messias poderia restaurar Israel, diziam correntes ortodoxas.

Outros acreditavam que o sionismo seria um desvio perigoso, uma aventura colonial condenada ao conflito. O que a história oficial simplificou como inevitável – a marcha linear até 1948 – foi, na verdade, um processo disputado, cheio de alternativas que foram derrotadas, abafadas ou esquecidas.

Com o início da Grande Guerra, a Palestina ainda era otomana, mas o seu destino ia mudar radicalmente com este desastre. Para derrotar os turcos, Londres multiplicou promessas contraditórias.

Aos árabes, prometeu independência e unidade em troca da revolta contra os turcos. À França, prometeu dividir o Médio Oriente sob o Acordo Sykes–Picot. Em 1917, com a Declaração de Balfour, prometeu aos sionistas um “lar nacional” judeu na Palestina. Três compromissos incompatíveis, assumidos pela mesma potência, com a mesma ligeireza colonial de quem via povos inteiros como peças num tabuleiro imperial.

Com a vitória dos aliados em 1918, com Londres do lado dos vencedores, o jogo fez–se sentir no terreno. A Palestina foi entregue à Grã–Bretanha como Mandato pela Liga das Nações. Não se tratava de governar temporariamente em benefício dos locais, como proclamava a retórica do presidente norte–americano Woodrow Wilson; tratava-se de legalizar a colonização judaica e manter controlo estratégico sobre a região.

No Mandato Britânico, a administração não era neutra: criou as condições legais para que organizações sionistas comprassem grandes extensões de terra, frequentemente a proprietários ausentes – residiam em Istambul, Beirute, Damasco – ou latifundiários, usando títulos passados do domínio otomano.

Esses títulos muitas vezes não registavam os camponeses árabes que cultivavam aquela terra há séculos – gente que nunca tivera um título formal, mas que vivia nela de geração em geração. Quando as organizações compradoras assumiam o título, muitos desses camponeses eram expulsos – não pelos antigos donos, mas pelo novo regime legal, com ordens oficiais ou com o apoio de polícias do Mandato.

Em casos como o da família Sursock, dezenas de aldeias inteiras foram desapropriadas e despejos foram aplicados contra agricultores árabes, que em muitos casos receberam pouca ou nenhuma compensação.

O resultado foi previsível: revoltas árabes, primeiro em 1920 e 1921, depois em 1929, e finalmente a grande insurreição de 1936–1939. Todas esmagadas com brutalidade pelo exército britânico, frequentemente em coordenação com as milícias judaicas como a Haganah.

Os árabes, a quem fora prometida independência, viam-se agora governados por uma potência estrangeira que abria as portas à colonização europeia e reprimia violentamente qualquer contestação.

Enquanto isso, dentro do sionismo, surgiam correntes cada vez mais radicais. Vladimir Jabotinsky defendia um Estado judeu em ambos os lados do Jordão e apelava ao uso da força militar sem subterfúgios. O “revisionismo sionista” plantava as sementes do Irgun e do Lehi, grupos que recorreriam a terrorismo aberto, não só contra árabes mas também contra os próprios britânicos. Ao mesmo tempo, vozes judaicas que defendiam uma convivência binacional – como Martin Buber ou Judah Magnes, no movimento Ihud – eram marginalizadas, acusadas de traição, apagadas da narrativa dominante.

Este era o cenário à beira da Segunda Guerra Mundial: uma Palestina já em ebulição, uma colonização em ritmo acelerado, uma potência imperial a usar o território como moeda de troca, e uma liderança sionista cada vez mais preparada para a via militar.

Luís Gomes é gestor (Faculdade de Economia de Coimbra) e empresário

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.