Na pulsação apressada do mundo contemporâneo, onde os fluxos informativos são tão líquidos quanto voláteis, é tentador recorrer a imagens fortes para adquirir uma sensação de domínio explicativo. Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto em fim de mandato — e putativo candidato a Presidente da República —, lançou num podcast do jornal Eco uma dessas imagens — poderosa, sim, mas também grosseiramente equívoca.

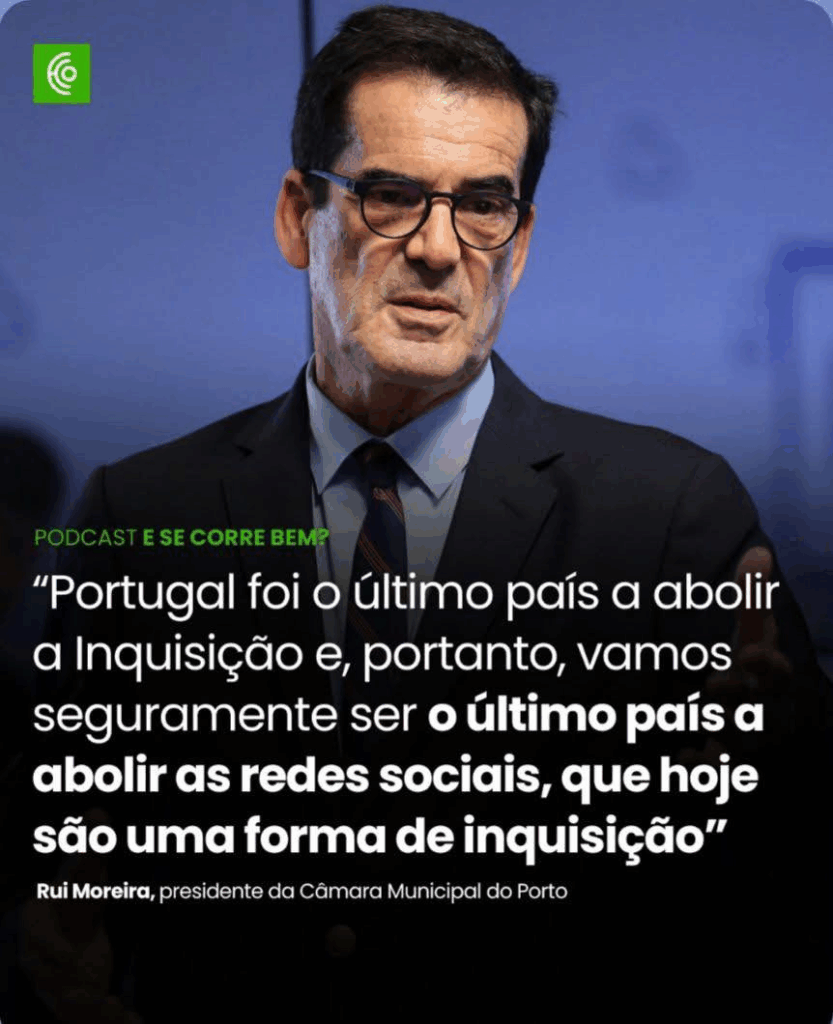

Afirmou ele que “Portugal foi o último país a abolir a Inquisição e, portanto, vamos seguramente ser o último a abolir as redes sociais, que hoje são uma forma de inquisição”.

Poder-se-ia dispensar o exagero retórico — e a falta de rigor sobre Portugal ter sido, ou não, o último país a extinguir a Inquisição —, não fosse o peso institucional e simbólico da figura que o proferiu. Mas já que a analogia foi feita, convém destroçá-la com o mesmo ou maior vigor com que foi propagada. Não porque as redes sociais sejam oásis de virtude — estão longe disso —, mas porque a comparação com a Inquisição não é apenas lamentavelmente desonesta: é historicamente ignorante, politicamente oportunista e, mais grave, intelectualmente preguiçosa.

A Inquisição — essa sim — foi um sistema institucional de controlo dogmático, sustentado pelo poder eclesiástico e laico, com tribunais secretos, denúncias anónimas, censura oficial, tortura sancionada, autos-de-fé e penas de morte reais. Funcionou durante três séculos e servia os interesses conjugados do trono e do altar. Era uma máquina silenciosa e implacável de sufocar dissidência, pensamento herético, irreverência científica ou religiosa. As vítimas não escolhiam estar sob o seu escrutínio. Eram silenciadas, não amplificadas. Punidas, não ouvidas. Desaparecidas, não partilhadas.

Comparar isto — este período sombrio da nossa História — às redes sociais é mais do que um ultraje: é, francamente, uma estupidez.

As redes sociais, com todos os seus excessos e disfunções, são o oposto dessa lógica. São desordeiras, indomáveis, abertas, imprevisíveis — um espelho ampliado da democracia em estado bruto, com a cacofonia inevitável da liberdade. Permitem o insulto, sim — como qualquer taberna política sempre permitiu. Mas também permitem o contraditório imediato, a exposição de abusos, a mobilização cívica espontânea e a articulação de vozes que os media convencionais tantas vezes filtram ou ignoram.

É precisamente isso que incomoda certos políticos e elites administrativas: não poderem controlar o discurso, como controlam ou influenciam — directa ou indirectamente — muitos jornais, rádios, televisões ou agências noticiosas. Antes era fácil: onde havia um director de informação, havia um jantar; onde havia um editorial corporativo, havia uma rede de cumplicidades que nem precisava de ser declarada. Nas redes sociais, o “director de informação” somos todos nós — com os nossos vícios, sim, mas também com a nossa insubmissão.

E essa insubmissão — esse ruído, essa desordem incontrolável — tem sido, em não poucos casos, uma arma de libertação real. Quem não se recorda da Primavera Árabe, quando regimes autoritários do Norte de África foram desafiados e, nalguns casos, derrubados, graças à articulação de protestos através do Facebook e do Twitter?

Foi pelas redes sociais que se viram, em tempo real, as praças ocupadas, os manifestantes reprimidos, as esperanças acesas por palavras partilhadas. No Irão, em 2009 e em 2022, quando as ruas eram interditadas e os jornalistas impedidos de reportar, foram vídeos de telemóvel — difundidos no Instagram ou Telegram — que mostraram ao mundo as violações dos direitos humanos.

Em Hong Kong, em 2019, os jovens recorreram às redes para organizar protestos em tempo real, driblando a censura do Partido Comunista Chinês. Mesmo em democracias consolidadas, como os Estados Unidos, foi um vídeo filmado por um cidadão e viralizado no Twitter que denunciou o assassinato de George Floyd, mobilizando milhões contra o abuso policial.

As redes sociais não são a nova censura. São, em muitos momentos históricos, o único canal de expressão onde o poder não chega primeiro. São desreguladas? Sim. São manipuláveis? Também. Mas são, sobretudo, incontroláveis — e é isso que as torna perigosas para quem se habituou a falar sem ser contestado.

Não duvido de que haja perseguições morais nas redes, indignações em fúria, cancelamentos momentâneos — por vezes histéricos ou orquestrados. Mas isso não faz das redes um novo Santo Ofício. E para problemas novos, criem-se instrumentos de Justiça; não mecanismos informais que silenciem vozes incómodas, incluindo as de jornalistas.

As redes sociais serão sempre, em muitos casos, ferramentas espontâneas de denúncia popular que, embora imperfeitas, lançam luz sobre zonas anteriormente protegidas por silêncios convenientes. Quantos escândalos de abuso, corrupção ou hipocrisia política só se tornaram visíveis graças à pressão social do espaço digital? Quantos interesses instalados foram forçados a responder a perguntas que os jornalistas de microfone complacente nunca ousaram formular?

O incómodo que certas figuras públicas sentem com as redes sociais tem menos a ver com as redes em si do que com a perda do seu monopólio sobre o discurso público. Durante décadas, bastava uma boa relação com um grupo de editores ou com um partido de poder para moldar narrativas, ocultar dissensões ou fabricar consensos. Hoje, esse controlo está fragmentado. A plebe tem voz — e não pede licença para falar. E isso assusta.

Seria intelectualmente honesto que Rui Moreira — homem que se diz culto, informado, com vivência do espaço público — reconhecesse que não é a “inquisitorialidade” das redes que o incomoda. Antes, é a impossibilidade de as domesticar. Aquilo que ele diz ser uma “forma de inquisição” é, afinal, uma forma de libertação — com os seus excessos naturais, mas também com virtudes inegáveis. Este é o custo da liberdade — e a liberdade, como sabemos desde os gregos antigos, implica ruído, risco e conflito.

Mas se os políticos querem abolir as redes sociais, sejam coerentes: comecem por fechar as suas contas institucionais, cancelar as campanhas digitais, recusar os likes e os follows. Mas não venham depois lamentar que ninguém os ouve, porque — gostem ou não — hoje o espaço público já não se limita aos salões de poder nem às colunas de opinião dos jornais amigos. O poder vive — e ferve — nas redes. E é precisamente aí que os cidadãos, com os seus defeitos e contradições, recuperaram uma fatia da soberania que lhes era negada. E a isto chama-se amadurecimento da democracia — acabar com as redes sociais seria apodrecer a democracia.