Há um novo tipo de alquimia académica que prospera à sombra dos números e dos microfones: transformar correlações frouxas em verdades absolutas. A imprensa, ávida de narrativas morais e de culpados prontos a usar, trata-as como dogmas científicos. O caso mais recente vem do Público, que proclamou ontem, com ar de epifania sociológica, que “as regiões com maior aumento da construção são onde os preços das casas mais sobem”. A frase soa bem, dá manchete, indigna o leitor e conforta o preconceito. Mas é estatisticamente falsa, logicamente invertida e intelectualmente preguiçosa.

Os investigadores citados — quase todos de um certo círculo universitário urbano-progressista, entre Lisboa e Porto, em áreas onde a Estatística é pouco assídua — erguem-se como sacerdotes do anti-mercado. Falam em “subsídios à especulação”, em “unidades imobiliárias como instrumentos económicos”, como se fosse uma descoberta de laboratório que o imobiliário é… um activo.

Estranha surpresa: o capital investe onde há rendimento. Não há conspiração global; há procura. Mas, para esta geração de cientistas sociais, tudo o que não cabe na cartilha da redistribuição coerciva é, por definição, perverso. E o Estado, que deveria ser o regulador do mercado, intervindo no planeamento e na construção de forma activa — porque tem capacidade de influenciar preços —, é “convidado” a interferir coercivamente na propriedade privada e em actividades económicas legítimas.

O problema básico é que, sob o verniz da denúncia, não há método. Nenhum. O artigo que lhes dá palco confunde, de forma absurda, associação com causalidade, ignora variáveis elementares — juros, rendimentos, migração, turismo, custo dos materiais, crédito — e cita séries temporais sem qualquer controlo de contexto.

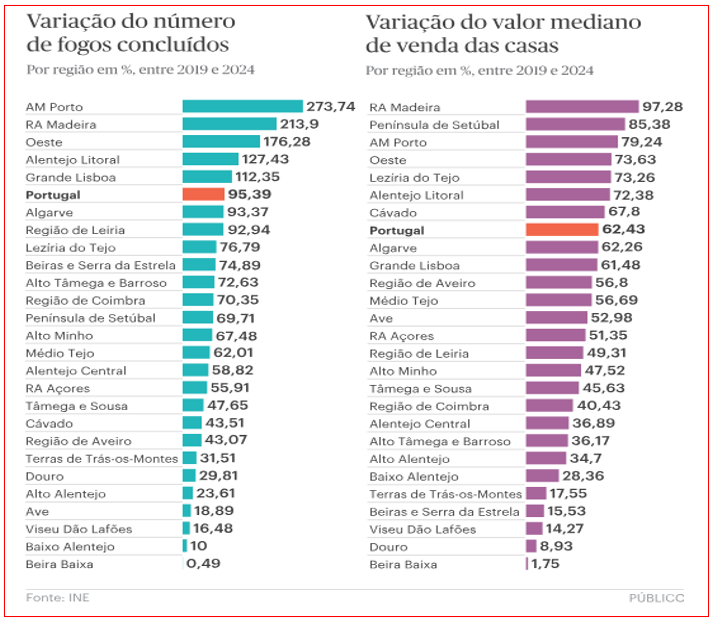

Provavelmente isto assustará os leitores comuns, mas tem de ser, para desmontar falácias: pegando nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) — que não foram, como deveriam ter sido, cruzados com outras variáveis e séries mais longas —, observa-se que a correlação entre aumento de construção e valorização de preços é moderada (r≈0,55). Ou seja, há correlação positiva, mas não causalidade. Quando se aplicam modelos simples de regressão linear aos dados (Y = β₀ + β₁X), o coeficiente β₁ estimado situa-se apenas em torno de 0,25 — isto é, um aumento de 100% na construção associa-se, em média, a apenas 25 pontos percentuais de subida de preços. E o r²≈0,30 mostra que apenas 30% da variação dos preços pode ser explicada pela variação da construção.

Mas, talvez induzido pela “narrativa” dos investigadores, em vez de o reconhecer, o Público prefere reinventar a Economia: diz que, quanto mais casas se constroem, mais as casas sobem. É como afirmar que os hospitais provocam epidemias porque as camas ficam cheias quando há doentes.

A análise regional, aliás, desmente por completo a tese propagada. De acordo com os próprios dados do INE, a Área Metropolitana do Porto registou o maior aumento de construção no período 2019-2024 (+273,7%) e uma subida expressiva dos preços (+79,2%). Contudo, a Região Autónoma da Madeira, com crescimento de construção inferior (+213,9%), apresentou o maior aumento de preço (+97,3%). Em contraste, a Península de Setúbal teve apenas um acréscimo de 69% em novos fogos, mas foi a segunda maior valorização do país (+85%). Já o Algarve, com crescimento de construção moderado (+93,4%), viu os preços subir 62,3%, próximo da média nacional.

E, no extremo oposto, a Beira Baixa, com crescimento quase nulo da construção (+0,5%), registou também a menor variação de preços (+1,75%). Ou seja, aparentemente, vai tudo no mesmo sentido, mas esse “mesmo sentido” é apenas uma aparência superficial.

Na realidade, a construção e os preços movem-se em simultâneo porque respondem à mesma força: o crescimento da procura e das expectativas de valorização. Quando há mais compradores, crédito e investimento, constroem-se naturalmente mais casas — não o inverso. Assim, o que o Público apresenta como causalidade é, na verdade, um reflexo do ciclo económico e demográfico, e não uma lei do mercado imobiliário.

Porém, há um erro ainda mais profundo: a variação da construção não é uma variável independente, porque depende directamente da procura habitacional e de fenómenos demográficos e económicos locais. Constrói-se mais onde há crescimento populacional, investimento, crédito e emprego; e constrói-se menos onde há despovoamento e ausência de dinamismo económico. A construção é, portanto, endógena — responde ao mercado, não o determina. Ignorar esta endogeneidade é o mesmo que culpar o termómetro pela febre.

Por isso, o restante — os 70% que escapam à regressão — resulta de factores estruturais: turismo, rendimento disponível, atracção de investimento, políticas fiscais, fluxos migratórios e confiança económica. A estatística revela aquilo que o discurso ignora: a valorização imobiliária não decorre da oferta, mas da procura. As regiões com maior dinamismo económico e demográfico são aquelas que simultaneamente constroem mais e valorizam mais, não porque o cimento inflacione o preço, mas porque o mercado responde à procura. É um reflexo clássico: quando a expectativa de valorização é positiva, constrói-se mais; quando é negativa, a construção retrai-se.

Tomemos outro exemplo. O Oeste, com forte crescimento populacional e turismo interno, aumentou a construção em 113% e os preços em 70%. Já o Baixo Alentejo, onde a procura é débil, teve apenas 10% de novos fogos e valorização de 28%. Esta simples comparação destrói a tese do “quanto mais se constrói, mais sobe”. A realidade é a oposta: constrói-se mais onde os preços já estão a subir — e os preços sobem onde há procura e rendimento, não betoneiras.

A notícia do Público e a narrativa dos especialistas contactados tratam-se, portanto, de uma infeliz inversão causal clássica — o erro que qualquer estudante de Estatística aprende a evitar. Mas, na academia mediática portuguesa, a lógica é facultativa: não importa demonstrar — basta narrar. Assim, quando a evidência concreta desmente a ideologia, torce-se a evidência. Os investigadores convocados pelo Público têm em comum uma obsessão moral: o capitalismo como mal absoluto, a habitação como campo de luta, o investidor como inimigo de classe. Falta-lhes o desconforto da dúvida e o exercício da refutação. Sobram-lhes certezas e epítetos.

A imprensa, por sua vez, mostra-se uma cúmplice voluntária: já não se questionam os pressupostos, apenas se amplificam os ecos. Esta cumplicidade académica-jornalística constitui uma das formas mais perniciosas de agenda setting: transformar a opinião militante em “facto verificado” e a hipótese especulativa em “evidência empírica”. O jornalismo abdica da crítica para se tornar extensão do discurso universitário dominante — aquele que confunde urbanismo com engenharia social. Quando os media reproduzem sem escrutínio a tese de que “aumentar a oferta não resolve o problema da habitação”, estão a fazer política, não ciência.

Há, porém, um dado inescapável: onde há mais crescimento populacional e económico, há simultaneamente mais construção e mais valorização. A correlação observada é o reflexo da procura, não da oferta. As regiões que atraem investimento e emprego — Porto, Lisboa, Madeira — são também as que têm preços mais altos. O fenómeno é o mesmo que leva o preço do trigo a subir quando há boas colheitas: se a procura cresce mais depressa do que a produção, o preço sobe. E não há decreto ideológico que o contrarie.

É nesta recusa da complexidade que o urbanismo académico se transforma em militância. Em vez de compreender as dinâmicas sociais e económicas, reduz tudo a moral política: há “especuladores”, “fundos”, “nómadas digitais”, “casas vazias”, “alojamento turístico”. Bodes expiatórios convenientes, que desviam a atenção do essencial: rendimentos estagnados, políticas fiscais erráticas e ausência de mobilidade laboral. O problema da habitação não está nas gruas; está na Economia e num país cada vez mais litoralizado, que não pode continuar a crescer apenas em torno da Grande Lisboa e do Grande Porto. Mas é mais fácil culpar o investidor do que discutir o Estado.

Nota-se cada vez mais uma estética do simplismo que domina a ciência social portuguesa: gráficos sem análise, conceitos inflacionados e uma fé quase teológica no Estado redentor. E há uma imprensa que, incapaz de escrutinar, cede ao conforto da unanimidade. O resultado é a colonização ideológica do espaço público — uma paródia de empirismo que legitima medidas contraproducentes, como a proibição de alojamentos turísticos ou a demonização da propriedade privada.

A ciência serve para descrever o mundo, não para o moralizar. A Economia serve para compreender o comportamento humano, não para o disciplinar. Quando investigadores abandonam o método para agradar à tribo, deixam de ser cientistas e tornam-se propagandistas. E quando jornalistas abdicam da dúvida para vender indignação, deixam de informar e passam a catequizar.

A verdade é que o preço das casas sobe porque Portugal cresceu em procura, investimento e exposição internacional. Subiu porque a impressão desmesurada de massa monetária pelo Banco Central Europeu causou inflação e canalizou dinheiro para o tijolo, porque a confiança no euro e no crédito aumentou, e porque o Estado é lento a disponibilizar solo e a simplificar licenciamentos.

Seria sensato devolver o rigor à análise e o cepticismo ao jornalismo. O problema da habitação não se resolverá com indignações impressas nem com teses que confundem ideologia com evidência. E talvez fosse hora de os urbanistas descerem dos seminários e aprenderem a ler um gráfico antes de o usarem como bandeira. Até porque o debate público precisa de ciência, não de sermões — e de jornalistas que saibam distinguir entre um dado e uma doutrina.