1. Contra o Estado-pai: a tutela que infantiliza a cidadania

Assumir-se um defensor da liberdade tornou-se, nos tempos hodiernos (e modernos), um lugar-comum tão consensual quanto inócuo. Políticos de todos os matizes proclamam-na como valor supremo, partidos variados inscrevem-na nas suas constituições ideológicas, e os manuais escolares consagram-na como fundamento inquestionável das democracias liberais. Mas a verdade é mais sombria e paradoxal: vivemos num tempo em que a liberdade é venerada em abstracto e sabotada na prática — sobretudo pelo próprio Estado que a proclama.

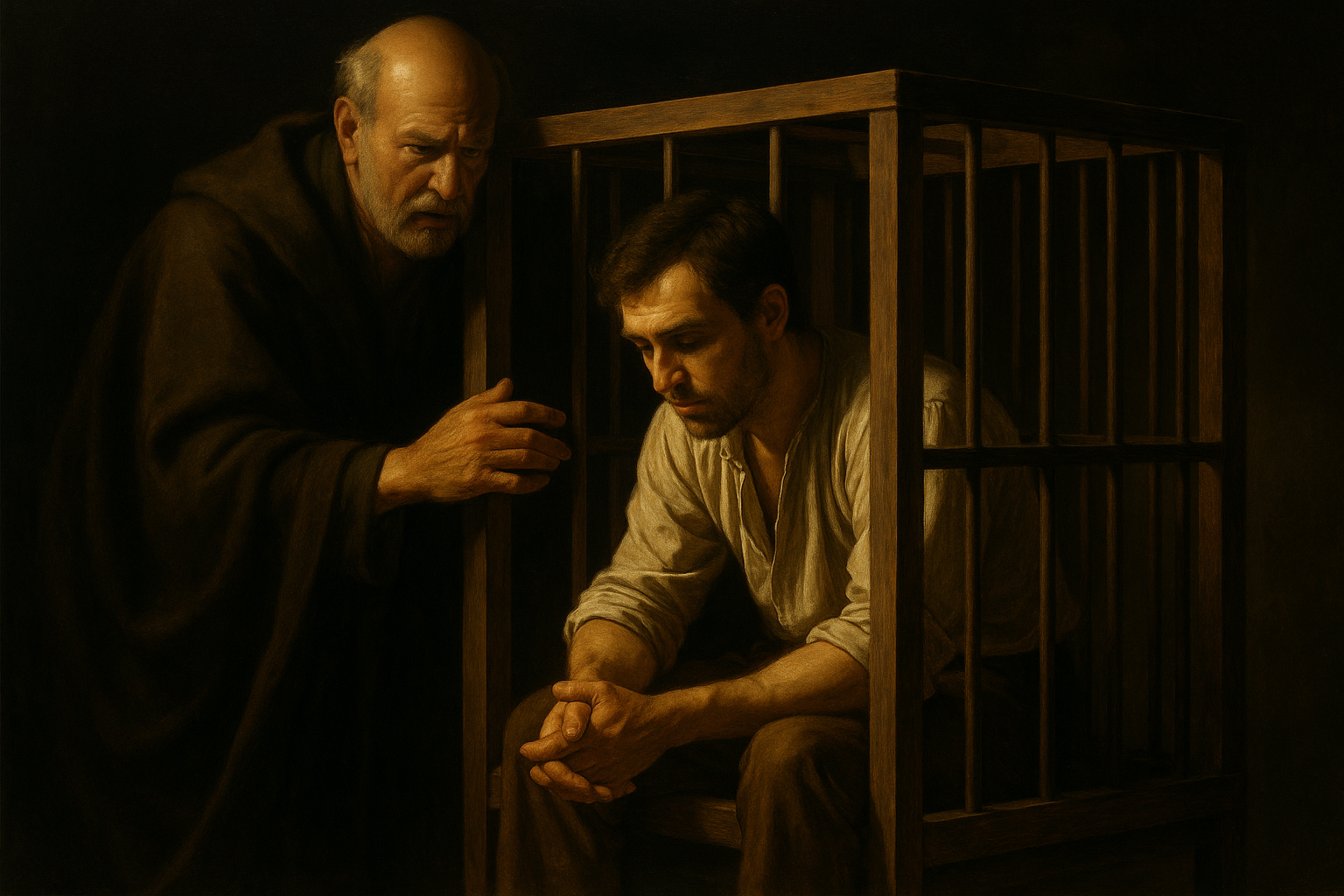

O Estado contemporâneo, especialmente nas democracias ocidentais, adoptou uma forma disfarçada de absolutismo — e isso é mais hipócrita do que as ditaduras, que não escondem os seus intentos. Já não se trata de um soberano que impõe pela força a obediência dos súbditos, mas de uma entidade paternalista que, sob o pretexto de proteger, tudo regula, tudo vigia, tudo mede e tudo administra. É o Estado-pai: solícito, omnipresente, aparentemente benevolente — mas incapaz de conceber o cidadão como um adulto. Em nome da segurança sanitária, ambiental, económica ou emocional, este novo Leviatã suave infantiliza o corpo político, desresponsabiliza o indivíduo e dissolve qualquer apelo à autonomia pessoal.

A metáfora do Estado-pai já não é nova, mas ganhou um vigor inesperado nos últimos anos, especialmente durante o período pandémico, em que governos passaram a ditar não apenas onde devíamos estar, mas também com quem, em que condições, a que horas, com que frequência — e até com que expressão facial. A imposição de normas morais disfarçadas de normas técnicas revelou a verdadeira vocação do Estado contemporâneo: tratar os seus cidadãos como menores de idade, incapazes de juízo próprio e necessitados de tutela permanente.

Esta infantilização mostra-se funcional. Um cidadão que se habitua a ser protegido de tudo — do vírus, da pobreza, da tristeza, da insegurança alimentar, do discurso “tóxico” ou desviante — é também um cidadão que abdica de decidir, de julgar, de assumir riscos, de errar. A cultura do risco zero, erigida em valor supremo, não só paralisa os indivíduos e a sociedade como legitima todas as formas de controlo: se um corpo político não suporta mais nenhuma forma de sofrimento, então qualquer autoridade que prometa eliminar o desconforto ganha um mandato tácito para limitar a liberdade. É esse o contrato perverso que define hoje o Ocidente burocrático: entregamos a liberdade em troca de uma segurança asfixiante.

Nada disto implica negar a função social do Estado, nem o dever de protecção em situações excepcionais. A questão está na transição silenciosa da excepção para a regra, do cuidado para o controlo, do auxílio para a dependência. Um Estado que protege demasiado deixa de formar cidadãos: forma dependentes. Substitui a ética da responsabilidade pela cultura do consentimento passivo. A sua pedagogia é a da abdicação: abdica-se da autonomia em nome da protecção, da crítica em nome da deferência, da consciência em nome do automatismo legal.

Nesse processo, o conceito de liberdade esvazia-se — deixa de ser uma capacidade activa de auto-regulação e torna-se um rótulo decorativo para designar o espaço que resta entre dois decretos. O cidadão passa a exercer a sua “liberdade” dentro de um cercado administrativo, onde cada acto está sujeito à aprovação tácita de uma autoridade difusa. Tal como o adolescente que goza da “liberdade” de escolher entre dois cereais matinais permitidos pelos pais, também o adulto contemporâneo é convidado a sentir-se livre dentro do perímetro autorizado pelo Estado-pai.

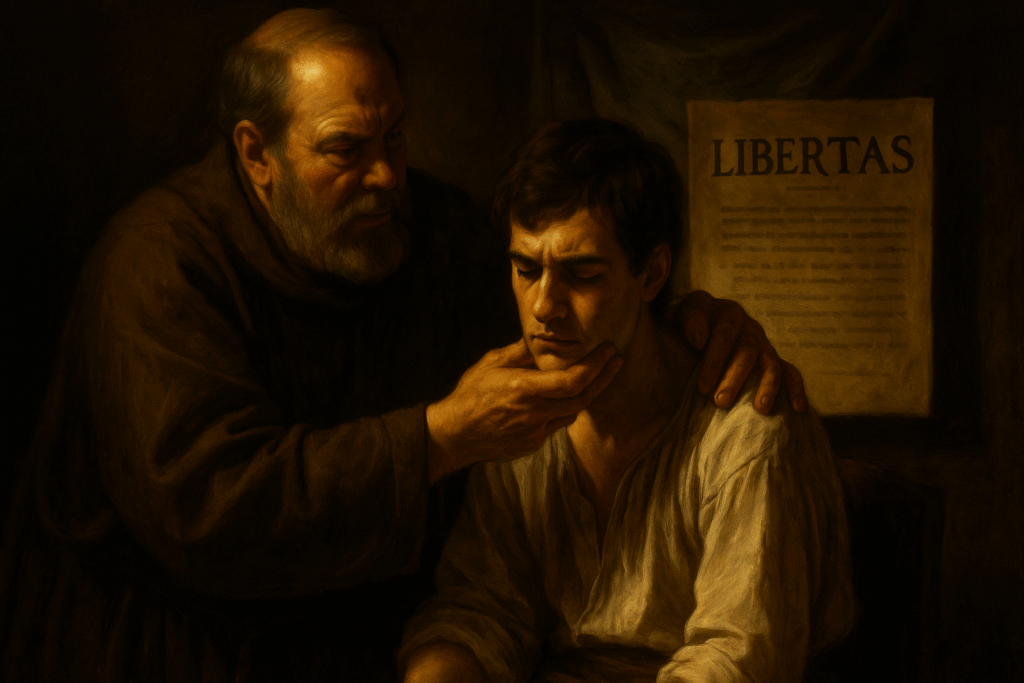

Importa, pois, recuperar uma concepção adulta de liberdade: uma liberdade que não tema o risco, que não recuse o peso da decisão, que não delegue no poder público o dever de discernimento pessoal. A liberdade é sempre um acto de responsabilidade, e não um privilégio concedido por decreto. Só é livre quem responde por si mesmo — e só existe cidadania plena onde há adultos capazes de dizer não, de duvidar, de resistir, de pensar com a sua própria cabeça.

Por isso, lutar contra o Estado-pai não é um capricho liberal, nem uma fantasia anarcóide — constitui um imperativo ético de quem deseja viver como cidadão e não como cliente, como sujeito político e não como beneficiário passivo. A liberdade política exige maturidade cívica. E a maturidade começa quando deixamos de esperar que alguém nos diga o que pensar, o que temer, o que fazer — e passamos a assumir, com gravidade, o peso da nossa própria consciência.

2. O cidadão menor de idade: a abdicação da liberdade em nome do conforto

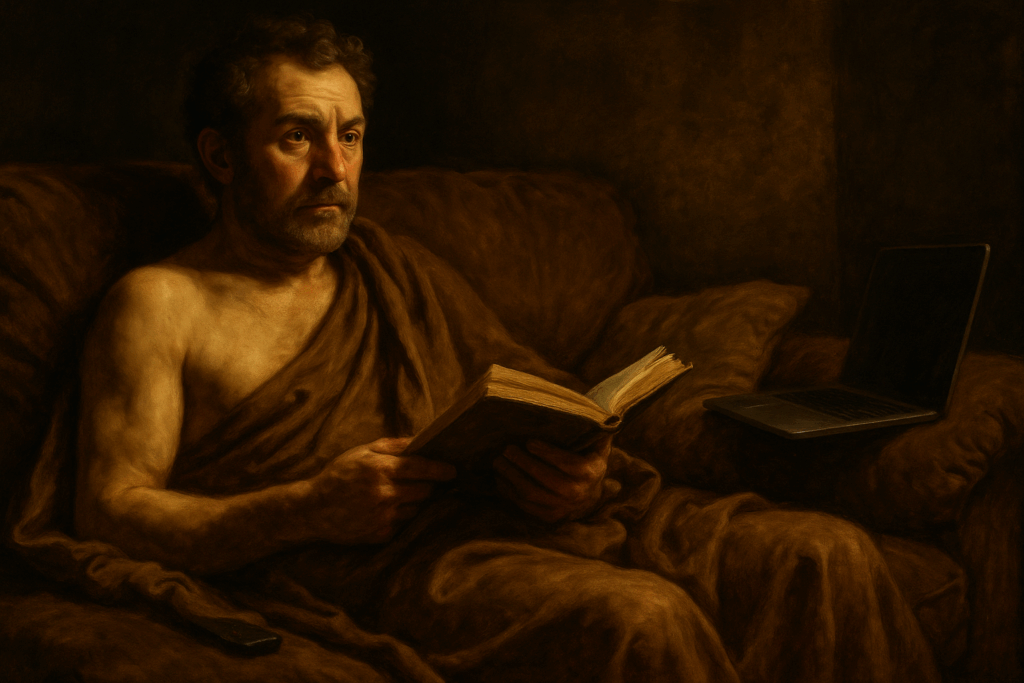

Há uma forma de tirania mais eficaz do que a violência e mais duradoura do que a censura: chama-se conforto. Elevado a valor absoluto, o conforto é o novo opiáceo dos povos. E, como todo o narcótico eficaz, embriaga, embala e amolece. Dificilmente se oprime uma multidão disposta a lutar — mas é fácil domesticar uma população que trocou a liberdade por um sofá de pelúcia e uma ligação Wi-Fi estável.

Aquilo que Immanuel Kant, ironicamente nascido num território agora russo (Kaliningrado), nomeava como “menoridade auto-imposta” — isto é, a renúncia voluntária à razão e à autonomia — regressou em força neste século XXI, mas mascarada de modernidade e conveniência. O cidadão pós-moderno já não exige liberdade: exige conforto, tranquilidade, anestesia. Quer uma vida sem dores, sem conflitos, sem riscos, sem ruído, sem esforço. E por isso não apenas tolera, mas solicita o paternalismo estatal, mesmo quando este se exerce com vocação totalitária.

A infantilização não é um efeito colateral da política contemporânea: é o seu alicerce. O cidadão transformado em menor de idade é o ideal de qualquer regime que deseje controlar sem repressão. A educação cívica, em vez de formar consciências livres, forma obedientes adaptados. Em vez de se cultivar a dúvida, promove-se a repetição; em vez da coragem, o conformismo; em vez da responsabilidade, o apelo incessante a que alguém decida por nós. A democracia transforma-se numa fábrica de dependentes esclarecidos — e, por isso mesmo, obedientes.

A abdicação da liberdade em nome do conforto gera uma sociedade que já não sabe decidir, apenas desejar. Deseja protecção, sem perceber que todo o protector guarda chaves. Deseja igualdade, sem compreender que a igualdade imposta exige nivelamento pela força. Deseja segurança, ignorando que a segurança plena só existe onde a liberdade morreu. O resultado é uma democracia pós-liberal, onde se vota de tempos a tempos, mas se vive como súbdito entre eleições.

A linguagem institucional acompanha esta degenerescência moral. Os cidadãos são designados como “utilizadores”, “beneficiários”, “clientes”, “utentes”. A retórica administrativa já não fala de virtudes cívicas, mas de “protocolos”, “agendas”, “planos de mitigação”, “comunicações de risco”. O sujeito político foi apagado, substituído por uma entidade regulada, vigiada, inscrita, catalogada, vacinada, rastreada e, se necessário, bloqueada. Uma entidade menor, por definição — e menor de idade, por vocação.

Este modelo de sociedade, onde o conforto é o novo contrato social, não exige ditadores: exige tecnocratas. A tirania técnica, para ser eficaz, não precisa de tanques — basta-lhe gráficos, directivas, alertas de risco e especialistas mediáticos que, com voz monocórdica e paternal, ensinam o que pensar. Contra ela, o protesto parece histeria, a dúvida parece ignorância, a liberdade parece egoísmo. A crítica, enfim, é vista como um desequilíbrio emocional ou mesmo um perigo público.

Ora, este infantilismo não nasce por geração espontânea: é cultivado; é ensinado; é premiado. Em nome da “inclusão” evitam-se exigências; em nome da “igualdade” desprezam-se méritos; em nome da “ciência” impõe-se dogma. O conforto transforma-se, assim, numa forma refinada de censura: cala-se o pensamento com almofadas.

Uma sociedade que abdica da liberdade por conforto não apenas se desumaniza — desvirtua a própria ideia de civilização. A liberdade, para ser real, exige desconforto. Exige conflito, responsabilidade, frustração, erro. Exige, sobretudo, maturidade. E a maturidade política começa quando preferimos o desconforto da verdade à doçura da mentira.

Voltar a pensar com autonomia representa um verdadeiro acto de maioridade. E talvez seja esse, ainda hoje, o maior desafio da liberdade: resistir à tentação do colo.

3. A liberdade como responsabilidade: a dignidade contra a tutela

Não é por acaso que, agora, a liberdade se afigura, para muitos, como um risco, um capricho ou mesmo uma ameaça. O discurso dominante prefere falar em “equilíbrios”, “limites” e “direitos condicionados” — e raramente naquilo que torna a liberdade possível e moralmente aceitável: a responsabilidade. Porque, sem ela, a liberdade não passa de licença, e o cidadão não é mais do que um hedonista ansioso por gratificações instantâneas.

A liberdade, quando compreendida na sua plenitude, é exigente. Obriga à escolha e à resposta pela escolha. Pressupõe consciência, maturidade e, acima de tudo, dignidade — e esta não se confunde com a honra de catálogo das campanhas institucionais, mas com a disposição firme de não transferir para o Estado ou para qualquer outro ente a responsabilidade da própria vida. O homem livre, em sentido pleno, não é aquele que faz o que quer — é aquele que assume o que faz.

Na nossa época, porém, assiste-se a um processo acelerado de transferência da responsabilidade individual para entidades difusas: o Estado, os peritos, os algoritmos, os reguladores, as comissões. A ilusão da segurança, da neutralidade técnica e da “orientação baseada em evidência” — seja lá o que isso for — alimenta a ideia de que a responsabilidade é demasiado pesada para ser suportada por um simples cidadão. E assim se cria a espiral da tutela: quanto mais protegidos, mais dependentes; quanto mais dependentes, mais tutelados.

A tutela é uma forma moderna de servidão voluntária. Ela dispensa grilhões físicos, porque actua no plano moral: o cidadão deixa de se ver como agente e passa a ver-se como beneficiário. Deixa de decidir — passa a aderir. Deixa de pensar — limita-se a reproduzir. Substitui o juízo pelo cumprimento. Torna-se, no fundo, funcional. E esta funcionalidade é o contrário da liberdade — é uma obediência eficiente sem reflexão.

Ora, a responsabilidade não é apenas um contrapeso ético da liberdade: é a sua justificação política. Só uma sociedade de responsáveis pode aspirar à liberdade civil — e só uma cultura que valorize a responsabilidade pode resistir ao apelo sempre renovado das soluções tutelares: censura em nome da segurança, vigilância em nome da saúde, condicionamento em nome da estabilidade.

A dignidade individual manifesta-se, pois, no acto de dizer “não” a essa tutela. No acto de recusar a redução do cidadão a peça de engrenagem ou cliente do Estado. A verdadeira dignidade não reside em reclamar direitos abstractos, mas em viver como sujeito concreto da própria acção, mesmo que isso implique erro, fracasso ou rejeição.

Neste ponto, a responsabilidade distingue-se da culpa — a culpa paralisa, enquanto a responsabilidade mobiliza; a culpa é passiva, enquanto a responsabilidade é activa. E é apenas nesta segunda que se inscreve a liberdade: não como ausência de regras, mas como capacidade de agir com consciência, de responder pelo acto e de recomeçar depois da falha.

Este tipo de liberdade não cabe nos discursos institucionais nem nas campanhas de sensibilização, porque se apresenta demasiado densa, demasiado concreta, demasiado humana. Por isso, foi substituída pela “liberdade-de”: a liberdade de escolher entre duas marcas, a liberdade de clicar num botão, a liberdade de alterar preferências de privacidade ou de submeter um pedido. Tudo actos sem consequências, onde não há responsabilidade, uma vez que não há efectiva alternativa — apenas simulações de escolha.

A soberania do indivíduo começa quando este reconhece que não é vítima perpétua nem consumidor de serviços estatais, mas agente de sentido; quando compreende que a liberdade é sua — e não para ser simplesmente gozada, mas para ser sustentada. E, sobretudo, sabendo que essa sustentação exige verticalidade, risco, sacrifício — e, amiúde, a renúncia ao conforto do menor tutelado.

A dignidade humana e a responsabilidade individual são, na verdade, os últimos redutos da liberdade verdadeira. Quando se apagam, aquilo que resta é uma cidadania anestesiada, um Estado omnipresente e uma democracia ornamental.

4. A coragem de escolher: entre a consciência e o conformismo

Existem momentos na vida política e moral de uma sociedade em que o principal acto de resistência não é pegar em armas, mas simplesmente recusar repetir aquilo que todos dizem. Em tempos de grande unanimidade, em que o discurso público surge domesticado e a divergência se apresenta como patologia, a coragem deixa de ser um atributo heróico e torna-se numa condição mínima da lucidez.

Num ambiente saturado por discursos autorizados — sejam eles “científicos”, “oficiais” ou “técnicos” —, pensar por conta própria não é só desconfortável: é perigoso. Implica o risco da marginalização, da caricatura, do insulto e da suspeição. Mais do que isso: exige humildade e estudo, mas sobretudo o reconhecimento íntimo de que estar certo não é sinónimo de estar acompanhado por uma esmagadora maioria. A verdade, por vezes, apresenta-se como solidão.

O conformismo — e confortável — é a ideologia dos tempos mornos. Apresenta-se sob a forma de bom senso, de equilíbrio, de razoabilidade. Os seus apóstolos não se declaram conformistas: declaram-se apenas prudentes, informados, responsáveis. São aqueles que aconselham moderação ao condenado e contenção ao explorado. A sua arma não é o argumento, mas o tom. E a sua vitória consiste em fazer parecer insensato tudo o que perturba o consenso.

Por isso, escolher é um acto de coragem. Não apenas no plano político ou filosófico, mas na vida comum. Escolher implica responsabilidade. E a responsabilidade exige consciência — ou seja, um juízo próprio que se exerce mesmo quando colide com a norma. A coragem não surge aqui como temeridade, mas como disposição firme de não trair o próprio juízo para comprar conforto social.

Numa época que idolatra a pertença, o sentido crítico tornou-se quase um pecado. Ser aceite, ser incluído, ser reconhecido: estes tornaram-se os critérios últimos da acção. Mas a verdade não depende do número de partilhas, da aprovação institucional ou da nota de rodapé da autoridade. A verdade tem uma natureza austera: não se impõe pelo volume, mas pela coerência; não se afirma pela maioria, mas pela evidência.

A coragem de escolher é também a recusa da neutralidade cobarde. Aqueles que, perante a injustiça, afirmam que “não se metem em política”, ou que “não têm informação suficiente para opinar”, ou que “preferem esperar por mais dados”, são frequentemente aqueles que já escolheram — escolheram a passividade. E a passividade, quando sistemática, não é prudência: é cumplicidade.

A História não é indulgente com os que optaram pelo silêncio cúmplice quando havia ainda espaço para falar. O cidadão responsável não é aquele que segue a maioria, mas aquele que está disposto a perder estatuto, reputação ou conforto para não trair a sua consciência. E, sobretudo, aquele que não abdica do direito de pensar apenas porque todos os outros já decidiram por ele.

A liberdade começa, especialmente, quando se diz não a uma verdade imposta. Mas dizer não exige coragem — não a coragem teatral, nem aquela coragem sobre um contexto longínquo ou sobre o qual não se tem capacidade de influenciar. A coragem de dizer não é a que tem de sustentar a própria opinião diante da hostilidade, que tem de aceitar o isolamento, que não cede à chantagem emocional do grupo.

O mundo moderno finge valorizar a autenticidade, mas celebra apenas uma conformidade estilizada. O verdadeiro dissidente não é aquele que grita mais alto, mas o que recusa render-se ao veredicto da maioria quando este contraria a realidade. E isso, em tempos de unanimidade forjada, mostra-se mais revolucionário do que qualquer palavra de ordem.

A coragem de escolher, hoje, é a coragem de pensar — e de agir com base nesse pensamento, mesmo quando isso nos torna “problemáticos”, “radicais” ou “inconvenientes”. A liberdade de um povo mede-se, em última instância, pela percentagem de indivíduos dispostos a defender uma escolha impopular com serenidade e firmeza. E, quando essa percentagem se aproxima do zero, a tirania já não precisa de leis: basta-lhe o hábito.

5. O preço da autonomia numa sociedade subvencionada

Num tempo em que a dependência é confundida com protecção e a esmola com solidariedade, a autonomia tornou-se um acto de insubordinação. Numa sociedade onde a subvencionabilidade é critério de existência e o financiamento público um passaporte de respeitabilidade, manter-se de pé fora do círculo das benesses é, simultaneamente, uma afronta e um escândalo.

O Estado — e o seu braço burocrático invisível, alimentado por organismos nacionais e transnacionais — já não apenas regula: premia a obediência e pune severamente a dissidência através de critérios orçamentais. Programas, apoios, concursos, linhas de financiamento, candidaturas sucessivas: eis o léxico da nova servidão. Já não é necessário calar vozes incómodas por decreto. Basta não as incluir nos formulários e nas aprovações de fundos.

A lógica subvencionada não se limita às elites, à cultura ou ao jornalismo: alastrou, como uma névoa pegajosa, ao pensamento, à ciência, à economia e até à moral. O mérito não se mede já pela coragem, pelo engenho ou pela integridade, mas pela capacidade de alinhar o discurso com as prioridades elegíveis. Ser independente é um risco — porque a independência, hoje, não é sinal de mérito, mas de desconfiança.

Neste novo ecossistema, quem ousa sobreviver fora da rede de apoios públicos é visto com estranheza ou suspeita. “Como se mantêm?”, perguntam os jornalistas bem colocados nos quadros institucionais. “Quem os financia?”, sussurram os académicos que vivem de bolsas sucessivas. “Porque não concorrem?”, perguntam os burocratas, perplexos diante de quem recusa o maná estatal.

O problema, porém, não está apenas no poder que dá — mas, sobretudo, naquilo que exige em troca. A autonomia, quando não é ornamental, é um desafio permanente à lógica da submissão: exige trabalho árduo, resiliência, perdas materiais e, acima de tudo, uma renúncia deliberada ao conforto institucionalizado. Quem dela faz bandeira, paga um preço. Não terá palcos, nem convites, nem prémios. Terá, em contrapartida, a rara dignidade de não dever o que diz a quem paga.

Neste cenário, muitos cedem. Não por malícia, mas por pragmatismo. Ajustam as palavras, moderam os gestos, aceitam as regras. Habituam-se à pequena mentira quotidiana, à cautela excessiva, ao silenciamento preventivo. Tornam-se cautelosos, polidos, reverentes. E o seu pensamento, outrora vibrante, torna-se previsível. A subsidiação selectiva não só compra silêncios: produz consensos.

Mas há quem resista. Há quem recuse, por princípio, entrar nos circuitos onde a verba se mistura com a censura subtil. Quem faz da autonomia um valor e não uma condição temporária? Poucos, porque é difícil. Exige-se, ao mesmo tempo, uma profunda crença na liberdade e uma disposição concreta para o sacrifício.

Importa, contudo, reconhecer o reverso: a subvencionação não é apenas um instrumento de controlo político ou ideológico — é, acima de tudo, um anestésico moral. Ao tornar todos um pouco devedores, impede que se apontem dedos com firmeza. O sistema compra os seus críticos pela porta das traseiras: oferece-lhes um lugar numa comissão ou conselho geral, uma medalha de mérito, talvez uma sinecura. Assim se domesticam consciências. E assim se transforma a liberdade em ornamento.

A autonomia, nesse contexto, é um acto de resistência quase litúrgico. Não porque garanta pureza — mas porque impede a podridão. Não há liberdade sem responsabilidade. E não há responsabilidade sem risco. Aqueles que não se ajoelham perante os editais, os concursos e os subsídios sabem que o seu caminho será mais árido — mas também sabem que não estarão reféns. Sabem que poderão, com voz limpa, dizer o que pensam — mesmo que não agrade, mesmo que custe, mesmo que isole.

Num mundo onde tudo se mede em função do apoio recebido, existir sem patrocínio constitui já uma heresia. E talvez por isso seja, hoje, o último refúgio da liberdade.

6. A ética do mérito, da coragem e da coerência

Na civilização da desculpa, poucos conceitos são mais subversivos do que o de mérito. Hoje, invocá-lo já não é sinal de nobreza de espírito, mas quase indício de elitismo reprovável. Na ânsia de corrigir desigualdades estruturais — reais ou supostas —, a cultura dominante embarcou numa cruzada igualitária que tende a nivelar por baixo, desvalorizando o esforço, o talento e a entrega em nome de um relativismo confortável e inócuo. Mas o mérito, longe de ser um privilégio de casta ou um artifício de competição darwinista, é aquilo que confere sentido à acção individual: é o reconhecimento, por vezes silencioso, de que há virtudes que se cultivam e resultados que não caem do céu nem da agenda partidária.

A ética do mérito implica a recusa da indiferença moral. Pressupõe que não é tudo igual, que não se deve premiar o preguiçoso como se fosse diligente, nem nivelar o juízo entre quem estuda e quem se esquiva à aprendizagem, entre quem constrói e quem apenas usufrui. Somente num sistema que premeia o mérito pode florescer uma verdadeira liberdade, porque apenas aí se reconhece a autonomia e a responsabilidade de cada indivíduo como agente da sua própria história. A ausência de mérito, ou a sua substituição por critérios ideológicos, identitários ou corporativos, conduz à estagnação e ao ressentimento: os capazes são punidos pelo seu esforço, e os incapazes são mantidos na dependência de um paternalismo que os infantiliza.

Mas o mérito, por si só, não sobrevive num ambiente adverso se não vier acompanhado da coragem — não no sentido bélico ou retórico, mas na sua forma mais difícil: a coragem quotidiana de manter-se fiel aos próprios princípios quando o ambiente social ou institucional convida à capitulação. O mundo está cheio de talentos que se silenciaram, de inteligências que se esconderam, de consciências que se renderam ao conforto. A coragem é, por isso, uma virtude de resistência: exige aceitar o risco da impopularidade, da marginalização, até da exclusão. Ser corajoso quando se tem garantido o aplauso é fácil — difícil é sê-lo quando ele compromete a carreira, o estatuto ou a paz doméstica.

Na política, no jornalismo, na ciência ou na educação, a falta de coragem tornou-se regra. E o sistema — subtil e eficiente — recompensa justamente a covardia: promove aqueles que evitam conflitos, protege aqueles que repetem o discurso dominante, eleva aqueles que sabem calar-se no momento exacto. A coragem, hoje, não é premiada — é sancionada. E, todavia, só ela permite a acção ética, porque sustenta o mérito perante a adversidade e preserva a coerência perante a tentação do oportunismo.

Chegamos, então, à terceira virtude: a coerência — a mais rara, a mais escassa, a mais preciosa. A coerência não significa rigidez ideológica nem obsessão moralista, mas uma fidelidade entre o que se diz, o que se pensa e o que se faz. Num tempo em que se valoriza a adaptabilidade, a flexibilidade, o cinismo travestido de pragmatismo, a coerência é vista como ingenuidade ou teimosia. Mas só há liberdade onde existe coerência, porque só aí reside a identidade. Quem diz hoje uma coisa e amanhã o seu contrário não está a evoluir: está apenas a desfigurar-se — e um indivíduo que se desfigura ao sabor do vento mostra-se presa fácil de qualquer moda, qualquer tirania ou qualquer algoritmo.

A coerência exige sacrifícios: atesta-se na vida de quem recusa falsos atalhos, de quem se demite de cargos quando os princípios são violados, de quem diz não mesmo quando o sim seria mais lucrativo. Mostra-se coerente quem se mantém inteiro, mesmo quando todos ao seu redor escolhem o mimetismo. Não é um dom: é uma conquista, renovada a cada dia, a cada gesto.

Estas três virtudes — mérito, coragem e coerência — não são apenas atributos individuais. São pilares civilizacionais. E sem esses pilares não há confiança social, não há cultura de responsabilidade, não há verdadeiro progresso. Onde o mérito é ignorado, a coragem punida e a coerência ridicularizada, prosperam os medíocres, os cobardes e os cínicos. A sociedade continua a funcionar — mas como uma engrenagem de fachada, uma caricatura das suas próprias promessas.

Importa, por isso, resgatar estas virtudes para o centro do discurso público. Não apenas como ideal moral, mas como exigência prática. Quem defende uma liberdade sem mérito, sem coragem e sem coerência, quer apenas uma liberdade oca, decorativa, subordinada — e essa é, na verdade, a forma mais insidiosa de servidão.

Os nossos tempos clamam por conforto, por aprovação, por pertença. Mas só aqueles que aceitam o preço de caminhar contra a corrente — por mérito, com coragem, em coerência — estão verdadeiramente livres. E a liberdade, como sempre, é um privilégio dos raros, pertença daqueles que ousam, ainda que sozinhos, manter-se de pé.