Em 1947, a Palestina encontrava-se em plena tensão. Depois de três décadas de Mandato Britânico, de imigração sionista acelerada e de revoltas árabes esmagadas com brutalidade, Londres já não tinha fôlego para segurar o território.

O império britânico, falido e desgastado pela Segunda Guerra Mundial, entregou a questão à recém-criada Organização das Nações Unidas. Foi neste palco que os Estados Unidos assumiram o papel central. Sob uma pressão diplomática quase sem precedentes, Washington impôs ao plenário da ONU a aprovação de um plano de partilha que atribuía aos judeus, que eram apenas um terço da população e detinham menos de 7% das terras, quase metade do território da Palestina.

A Assembleia Geral não reflectia um consenso espontâneo; foi o produto de intensa pressão norte-americana, de promessas, chantagens económicas e jogos de bastidores. A União Soviética, ironicamente, alinhou com os Estados Unidos nesta votação, acreditando que um Estado judeu socialista poderia nascer em ruptura com o Ocidente. O resultado foi a Resolução 181, aprovada em Novembro de 1947: uma Palestina partida em dois Estados, um judeu e outro árabe, e uma Jerusalém internacionalizada sob a tutela das Nações Unidas.

Mas esta resolução, já de si profundamente desequilibrada, trazia duas condições básicas que são sistematicamente esquecidas. Primeiro, Jerusalém devia ser uma cidade internacional, fora da soberania de qualquer das partes. Segundo, os dois Estados deveriam formar uma união económica, assegurando a livre circulação de bens, serviços e pessoas.

Foram precisamente estas duas cláusulas que Israel ignorou de imediato, lançando-se numa política de ocupação e exclusão. A criação de Israel foi, assim, desde o primeiro dia, não um simples “acto de independência”, mas uma operação de engenharia política global, sustentada pelo poder norte-americano e violando as próprias condições mínimas do plano da ONU.

A resolução da ONU, aprovada em Novembro de 1947, não trouxe paz mas guerra. Para os árabes da Palestina, que representavam dois terços da população e detinham a esmagadora maioria da terra, a partilha foi sentida como um assalto legalizado.

Logo a seguir à votação, começaram os confrontos entre as comunidades. Milícias sionistas – Haganah, Irgun e Lehi – lançaram ofensivas contra aldeias árabes, não apenas em defesa das áreas atribuídas pelo plano, mas com o objectivo deliberado de expandir o território do futuro Estado judeu.

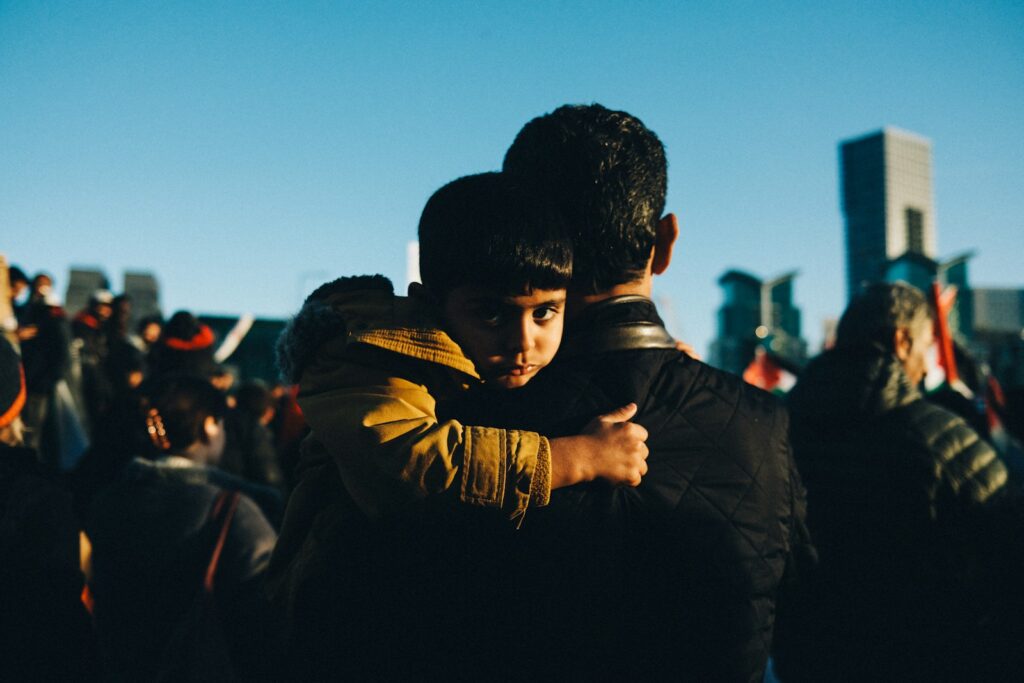

O que se seguiu ficou para a história como Nakba, a catástrofe palestiniana. Entre 1947 e 1949, cerca de 750 mil árabes foram expulsos das suas casas, mais de 400 aldeias foram destruídas e a geografia da Palestina alterou-se de forma irreversível.

As expulsões não foram um “acidente da guerra”: documentos revelados décadas depois, mostram planos militares claros para “limpar” áreas inteiras de população árabe. Massacres como o de Deir Yassin espalharam o pânico, levando milhares de famílias a fugir.

Quando, em Maio de 1948, Ben-Gurion declarou unilateralmente o nascimento do Estado de Israel, os exércitos árabes vizinhos entraram em território palestiniano. A versão oficial, repetida até hoje, descreve essa guerra como uma “invasão árabe” contra um jovem Estado que apenas se defendia.

Mas a realidade é outra: todos os combates ocorreram em território árabe, e Israel aproveitou a guerra para conquistar áreas que a ONU tinha destinado ao futuro Estado palestiniano – partes da Galileia, Jaffa, Beersheba, e um corredor até Jerusalém ocidental.

No final, o saldo era brutal: um Estado judeu consolidado sobre as ruínas de centenas de aldeias árabes, três quartos de milhão de refugiados expulsos ou impedidos de regressar, e uma minoria árabe que permaneceu dentro de Israel submetida a um regime militar durante quase duas décadas. Casas, terras, bancos e bens dos que fugiram foram imediatamente confiscados e entregues a novos colonos judeus. A limpeza étnica, negada durante anos, é hoje amplamente reconhecida até por historiadores israelitas.

A história de Israel pós-1948 não foi de consolidação pacífica, mas de expansão permanente. O jovem Estado nunca se contentou com as fronteiras arrancadas pela guerra; via-se como uma potência regional em crescimento. Esse ímpeto encontrou uma oportunidade perfeita em 1956, quando o Reino Unido e a França procuravam derrubar Nasser, que acabara de nacionalizar o Canal de Suez. Para as velhas potências imperiais, a nacionalização era um insulto intolerável. Para Israel, era a ocasião para quebrar o Egipto e mostrar a sua utilidade como aliado do Ocidente.

Foi assim que se formou uma aliança tripla: Israel invadiu o Sinai, enquanto britânicos e franceses simulavam intervir como “força de paz” para proteger o canal. Tudo foi preparado em segredo e lançado com a lógica do exército nazi: ataques de surpresa, avanço rápido, terror militar. Os mesmos governos ocidentais que durante a Segunda Guerra Mundial denunciaram as tácticas nazis de guerra-relâmpago agora aplaudiam a sua repetição, desde que praticada por Israel e seus aliados.

O resultado militar foi claro: Israel ocupou a Faixa de Gaza e o Sinai em poucos dias, provando a sua capacidade de agir como braço armado das velhas potências coloniais. Politicamente, porém, a aventura ruiu quando os Estados Unidos e a União Soviética se opuseram à agressão e forçaram a retirada. Mas a mensagem já estava dada: Israel tinha demonstrado que podia ser útil como parceiro militar de primeira linha contra regimes árabes nacionalistas. O “Estado jovem e frágil” de 1948 mostrava-se afinal como uma potência agressiva, plenamente inserida no jogo imperialista.

Foi assim que em Junho de 1967, Israel lançou uma ofensiva fulminante contra o Egipto, a Jordânia e a Síria, conhecida como a Guerra dos Seis Dias. A narrativa oficial fala de uma guerra defensiva, quase milagrosa, em que o pequeno Estado sobreviveu a uma ameaça existencial. Mas os documentos e as próprias declarações de líderes israelitas da época revelam outra realidade: uma guerra premeditada, preparada durante meses e conduzida como ataque surpresa, com o objectivo de expandir fronteiras.

Em apenas seis dias, Israel destruiu a aviação egípcia ainda no solo, avançou sobre o Sinai até ao Canal de Suez, ocupou Gaza, conquistou a Cisjordânia (incluindo Jerusalém Oriental) e tomou os Montes Golã à Síria. Foi uma vitória militar esmagadora, mas também o início de uma ocupação que se prolonga até hoje. A partir daí, a “questão palestiniana” deixou de ser apenas a tragédia dos refugiados de 1948: passou a incluir milhões de pessoas a viver sob administração militar directa de Israel, sem direitos políticos, sem soberania e sob colonização acelerada.

O Ocidente aplaudiu a guerra como acto de autodefesa, quando todos os factos indicavam o contrário. Foi Israel quem disparou primeiro, foi Israel quem ocupou territórios alheios, foi Israel quem consolidou a sua posição como potência regional com a bênção implícita dos EUA. O resultado político foi a transformação do conflito num impasse permanente: refugiados que não regressam, territórios ocupados que não são devolvidos, uma população submetida a regras militares que se arrastam há mais de meio século.

A Guerra dos Seis Dias marcou, assim, a transição de Israel de Estado nascido da limpeza étnica de 1948 para uma potência ocupante em sentido pleno, com o peso de uma ocupação colonial que não cessou. É também aqui que se começa a desenhar a aliança estratégica com os Estados Unidos: Washington descobre em Israel não apenas um parceiro ideológico, mas um activo militar indispensável no Médio Oriente.

Se em 1948 a expulsão em massa criara centenas de milhares de refugiados, ainda existia a expectativa – reforçada por resoluções da ONU, como a Resolução 194 – de que os palestinianos pudessem regressar às suas casas. Mas, depois de 1967, essa porta fechou-se de forma quase absoluta. Israel consolidou-se como potência ocupante e, em vez de permitir o regresso dos expulsos, lançou uma política activa de colonização nos territórios conquistados.

As terras que pertenciam a palestinianos ausentes, já confiscadas desde Nakba, foram reafectadas para novos imigrantes judeus. Leis como a Absentees’ Property Law foram usadas para declarar as propriedades abandonadas “património do Estado”.

Ao mesmo tempo, programas de colonização incentivaram famílias judias, muitas delas recém-chegadas da Europa ou dos Estados Unidos, a instalar-se em colonatos fortificados nos territórios ocupados. A ironia é cruel: o camponês palestiniano expulso de uma aldeia em 1948, e depois impedido de regressar em 1967, via as suas terras entregues a quem nunca tinha vivido nelas.

O mesmo Estado que impedia o regresso de centenas de milhares de refugiados palestinianos oferecia incentivos fiscais, terrenos baratos e segurança militar a colonos judeus europeus. Era uma política deliberada, não de segurança, mas de engenharia demográfica, destinada a garantir uma maioria judaica irreversível e a fragmentar qualquer possibilidade de um Estado palestiniano viável.

A consequência foi a criação de um duplo sistema jurídico: um para os colonos, cidadãos israelitas com todos os direitos políticos; outro para os palestinianos, submetidos a administração militar, sem direito de voto, sem acesso livre à terra, e frequentemente sujeitos a demolições e expropriações adicionais.

A ocupação de 1967 não foi apenas uma questão militar: foi a transformação de milhões de pessoas em população subjugada, enquanto a sua terra ancestral era oferecida a estrangeiros em nome de um projecto colonial.

A criação de Israel não foi o mito idílico de um povo que regressa pacificamente à sua terra ancestral. Foi, desde o primeiro instante, um acto político forçado pela pressão norte-americana na ONU, legitimado por promessas contraditórias das potências imperiais, e executado com armas na mão.

Entre 1947 e 1949, um terço da população transformou-se em dois terços, centenas de aldeias foram riscadas do mapa e três quartos de milhão de pessoas viraram refugiados permanentes. As casas, as terras e até as contas bancárias dos que fugiram foram confiscadas e entregues a recém-chegados.

Israel nasceu não como um Estado partilhado, mas como um Estado exclusivo, erguido sobre a expulsão e o silenciamento do outro. Foi este o verdadeiro parto: uma operação de engenharia demográfica, baptizada na retórica de independência, mas sustentada pela violência e pela limpeza étnica.

Luís Gomes é gestor (Faculdade de Economia de Coimbra) e empresário

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.