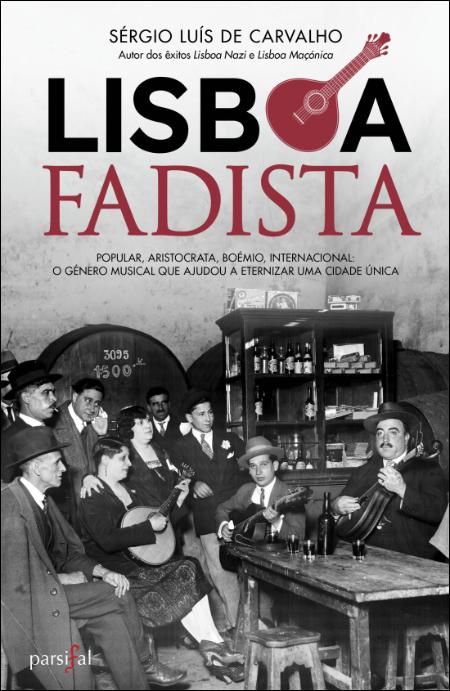

PRÉ-PUBLICAÇÃO DE

LISBOA FADISTA, de Sérgio Luís de Carvalho (Parsifal)

Leia aqui a introdução do livro e o seu índice

GESTAÇÃO

Se há coisa sobre o fado que é controversa e polémica, é a sua origem. E talvez estejamos ainda longe de termos uma teoria incontestada sobre este assunto. Alguma vez lá chegaremos? Bem, ao contrário do que muitas vezes se pensa, as novas teorias e as novas conclusões em História não decorrem tanto do aparecimento de novos e determinantes documentos até aqui desconhecidos, mas decorrem sobretudo de novas formas de olharmos os documentos já existentes. Por outras palavras, as mais das vezes é o nosso olhar sobre as fontes históricas que se altera e não as próprias fontes em si ou o que elas dizem. Note-se que trazemos aqui a asserção “documento” e “fonte histórica” num sentido muito lato…

Perante isto, o que temos? Temos teorias sobre o nascimento do fado, decerto. De entre essas teorias, iremos, neste primeiro capítulo, narrar as duas atualmente mais sustentadas e mais valoradas, a que acrescentaremos uma terceira, que hoje está um pouco posta de lado. Mas… nunca se sabe.

A primeira, defendida, entre outros, por Rui Vieira Nery, enfatiza a importância decisiva das modinhas populares e das danças africanas (particularmente, do lundum) na origem do nosso fado.

A segunda, pugnada, entre outros, por José Alberto Sardinha, defende que o fado resulta da evolução das antigas cantigas do Cancioneiro tradicional português, cantigas essas que, ao longo dos tempos, se foram popularizando no país e, sobretudo, em Lisboa, por intermédio dos cantores ambulantes, herdeiros da tradição do velho Cancioneiro.

A terceira, hoje, menos defendida, entronca o nosso fado na tradição musical árabe. Um dos seus principais cultores é o historiador e arabista Adalberto Alves.

Assim sendo, iremos de seguida descrever os principais argumentos destas teses.

A origem do fado: a tese do lundum afro-brasileiro

Comecemos pela tese defendida por Rui Vieira Nery – entrem outros –, que enfatiza a origem afro-brasileira do fado, uma origem que entronca nas danças, sons e ritmos que os escravos africanos levaram para o Brasil-colónia. Dessas danças, tem particular destaque o lundum.

Para melhor enquadrarmos esta tese, parece-nos curial recuar aos séculos XVI e XVII, quando a capital era um local de confluência de várias culturas, de que se realça a cultura africana, representada pelos muitos escravos existentes na cidade – estima-se que seriam cerca de 10% da população para os séculos referidos (ver, desta coleção, Lisboa Africana). Dessa confluência, ter-se-á lentamente forjado um caldo de cultura e um ambiente que, nas primeiras décadas do século XIX, favoreceu a eclosão do fado em Lisboa. De facto, a cidade vivia, desde os tempos da Expansão, num clima cultural no qual fermentavam as tais danças, sons e ritmos, fruto de uma mescla de gentes e de costumes que se afirmou na capital a partir desses séculos.

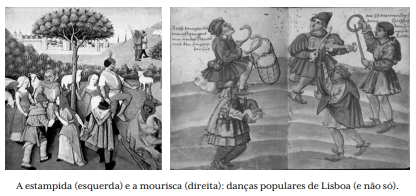

É verdade que, entre as classes mais altas, os costumes musicais reproduziam, em grande parte, as danças e os sons que existiam na Europa do seu tempo. Desde os finais da Idade Média, na corte e nos salões aristocráticos, dançavam-se as carolas e as estampidas, tal como em Paris; ao mesmo tempo e nos mesmos salões (mas também nas ruas), bailavam-se as mouriscas, como em Sevilha.

E não esquecer a pavana, herdeira das famosas basse dances transpirenaicas. Enfim, eram galantes danças de salão, escutadas e bailadas por cá, à imitação do que se fazia lá fora (o termo português “contradança” vem do inglês country dances, por exemplo). Porém, era já clara alguma “contaminação” de ritmos mais populares, de que as citadas mouriscas são um exemplo.

Todavia, numa curiosa mescla, algumas destas danças e destes ritmos de salão podiam ter uma “versão popular”, isto é, algumas podiam sair dos espaços aristocráticos e “descer” às ruas, onde a populaça as podia bailar e cantar com o seu jeito mais solto e os seus maneirismos mais desabridos.

É assim que encontramos descrições de dança nos autos vicentinos, em que o mundo cortesão e o popular não têm fronteiras claras. Afinal, foi bailando e cantando que o finório frade cortesão se acercou das barcas da Glória e do Inferno, exclamando:

— Deo gratias! Sou cortesão.

Perante isso, perguntou-lhe o Diabo:

— Sabes também o tordião?

Ora, o tordião era uma espécie de cantilena popular bailada. Sim, o frade, que claramente se dava com as elites (declara-se “cortesão”), também sabia as artes do povo. E não foi bailando uma dança popular que Mofina Mendes partiu o pote de azeite? Ao mesmo tempo, no Auto da Fama, há clara referência a uma dança que percorria quer os salões finos, quer os bairros populares de Lisboa:

“E achareis / em calma suas galés / e as velas feitas em isca / e balhando à mourisca / dentro gente português” (itálico nosso).

Fixemos este dado: apesar de haver danças tendencialmente de salões nobres e danças tendencialmente populares, as coisas tendiam a misturar-se, num sincretismo que só beneficiava essas danças.

A partir, sobretudo, do século XVI, com a chegada de imensos escravos – na grande maioria, africanos –, o panorama musical lisboeta ganha novos contornos e novas cores. Uma panóplia de sons desacostumados começa a escutar-se nas ruas da cidade, já que foi aqui que a maioria desses escravos se fixou. A partir de então, formou-se o tal caldo de cultura musical em que sons e ritmos se cruzavam livremente, forjando outros sons e outros ritmos.

Olhando com alguma atenção para as fontes, não teremos muita dificuldade em detetar a influência desses africanos (escravos e/ou forros) que compunham a paisagem visual da cidade, e graças aos quais Lisboa recebeu o bonito epíteto de “Cidade de Xadrez”, já que o preto e o branco das peles se cruzavam nas ruas, nas praças, nos becos.

Estamos em pleno século XVI. O panorama da música popular lisboeta por esses tempos parece ser uma mescla entre a exuberância sensual dos corpos dos negros e a melancolia quase doentia das almas brancas. O caldo ia borbulhando…

Ora, as danças e as músicas que compunham esse panorama têm nome: era a fofa e o oitavado, as cheganças e o fandango, o cumbé e o batoque, a charamba e o arrepia, a comporta e o lundum.

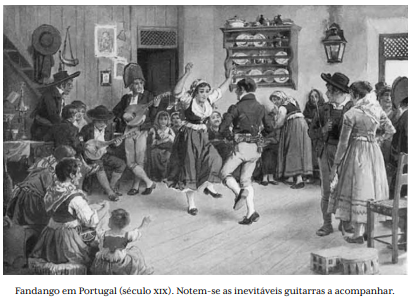

De algumas, conhecemos as características. O fandango, por exemplo, era um tipo de dança popular ibérica marcado por rodopios e saltinhos, acompanhado por guitarra e castanholas.

O fandango chegou ao nosso país durante o século XVIII, oriundo de Espanha. A partir daí, foi um sucesso, já que o seu ritmo era contagiante. Inicialmente, fez sucesso como dança de fidalgos em salões aristocráticos, mas não tardou que chegasse aos tascos, às tabernas ribeirinhas e aos malcozinhados que pululavam por Lisboa, frequentados por marujada e criadagem, por mesteirais e, claro, por escravos e forros (escravos alforriados, isto é, libertos). Tornou-se popular, interclassista, ultrapassando a cor da pele e a barreira dos géneros e condições, pois parece que até nos conventos era dançado. E como todas as melodias e danças nas quais os pares se confrontavam e entrelaçavam, não tardou a tornar-se veículo de sedução.

Outra dança e outro ritmo que se escutava por Lisboa era o cumbé. Estamos perante uma manifestação etnográfica de clara origem africana, oriunda sobretudo da área da Guiné. O termo será de origem bantu (grupo etnolinguístico localizado, sobretudo, na África subsariana) e remete precisamente para um ritmo e dança da Guiné Equatorial.

Como se bailava o cumbé, na Lisboa do Antigo Regime? Em Lisboa, como mais tarde por toda a América Latina, os participantes juntavam-se num círculo, cujo centro era ocupado pelos dançarinos, rodeados, por seu turno, por músicos com os respetivos instrumentos de percussão. Os movimentos eram sensuais e libidinosos, galantes e sedutores, característicos dos ritmos africanos que para aqui eram trazidos pelos escravos.

O cumbé tem um desenvolvimento curioso que iremos aqui referir de forma sucinta. Depois da Europa, foi levado para a América Latina pelos escravos oriundos da Guiné. Ali se desenvolveu e evoluiu, estando na origem da que hoje é conhecida como a cúmbia, dança típica de vários países sul-americanos, principalmente da Colômbia.

Aparentada com o cumbé, era também a fofa, referida pela primeira vez no “Folheto de Ambas Lisboas”, em 6 de outubro de 1730. Nas páginas deste folheto satírico que se publicou na capital entre 1730 e 1731, aponta-se a fofa como sendo uma forma de dança praticada ao lado do cumbé. Neste folheto, é referida como sendo bailada pelos negros de Lisboa na Festa do Rosário do dia 1 de outubro – um domingo – daquele ano de 1730, em Alfama. Note-se que a principal confraria lisboeta dedicada aos negros da capital era, precisamente, a Confraria do Rosário dos Pretos, situada no Rossio.

Seja como for, teve grande aceitação entre os alfacinhas (não só nos negros), de tal modo que poucos anos depois, em 1766, o francês Charles François Dumouriez (1739-1823), que se tornaria célebre como general e diplomata, a descrevia como sendo uma “dança nacional”, opinião confirmada em 1777 por Louis Marie Florent du Châtelet, ao vê-la bailada pelas gentes pelas praças e largos olissiponenses (1727-1793).

Lisboa Fadista integra a colecção de obras de Sérgio Luís de Carvalho dedicada à cidade de Lisboa, que as Edições Parsifal têm vindo a publicar, e da qual já fazem parte os seguintes títulos:

Lisboa Nazi (2018)

Lisboa Judaica (2021)

Lisboa Árabe (2022)

Lisboa Maldita (2023)

Lisboa Africana (2024)

Lisboa Maçónica (2025)