Rindo, pestanejando e ameaçando a mancha verde com os dedos, Varka aproxima-se cautelosa do berço e inclina-se sobre a criança. Depois de estrangulá-la, deita-se rapidamente no chão, ri de alegria porque já pode dormir e, um instante depois, dorme profundamente, como se estivesse morta…

“Olhos mortos de sono”, Anton Tchecov

Às cinco da tarde, com um pontapé, livrou-se do lençol e saltou da cama. Em vez de encaminhar-se diretamente para a cozinha, como fazia sempre, espreguiçou-se demoradamente. Depois, entreabriu a janela.

Seus esverdeados olhos de animal noturno contraíram-se diante do brilho dourado nas pedras do calçamento.

– Todos os seres ficam quietos no verão.

Ninguém cruzava a rua sonolenta. Era domingo e as pessoas estavam dentro de suas casas, sufocadas. O sol forte as mantinha prisioneiras.

Inverno ou verão, acordava pelo fim da tarde e descia à cozinha para beber um copo de leite. O gosto ruim na boca. Anos e anos, varando as noites obscenas. Uísque. Mas nos últimos meses decaíra para a cachaça.

– A sede dos homens aumenta com o passar dos anos.

Sua voz era estrangulada, áspera.

Afastou-se da janela. O quarto era amplo e caótico. Pés desencontrados de sapatos esfolados espalhavam-se pelo tapete, entre a cama e a cômoda. Havia roupas empilhadas de qualquer jeito sobre as cadeiras. Os lençóis amarfanhados estavam visivelmente sujos.

– A maldita empregada cansou de trabalhar de graça.

Adquirira o hábito de falar sozinho após a morte da mãe. Conversava com ela e com todos os outros fantasmas soturnos que o seguiam pela casa imensa.

Mirou-se no espelho da cômoda.

Era seco de carnes, estatura mediana, cabelos grisalhos. O traço mais forte no rosto pálido era o dos lábios, descaídos, como que sujeitados por um permanente riso de escárnio.

– Como os ratos, os empregados sabem prever os naufrágios – murmurou, irônica, a figura esguia no fundo do espelho.

Deixou o quarto, desceu a escadaria.

Nuvens compactas de teias de aranha pareciam ligar as paredes ao forro da sala. Dir-se-ia que as paredes viriam abaixo ou que o teto ruiria, se não houvesse aquelas teias. Nas paredes manchadas pela umidade viam-se as silhuetas de quadros arrancados dali. Grossa camada de poeira cobria o sofá remanescente, estofado em couro, e formava um diáfano tapete sobre as tábuas do assoalho. Uma espécie de trilho, aberto por pés descalços, cortava a sala.

– Amanhã ou depois viriam mesmo cortar a energia elétrica – murmurou, dando de ombros. – E eu não posso viver sem o meu leite gelado. Um homem precisa ter os seus luxos.

Parado no centro da sala, na trilha que o conduzia todo entardecer à cozinha, observou os poucos retratos restantes. O riso desdenhoso lhe acentuava as rugas em torno dos olhos. Sempre que mirava aquelas fotografias, via-se instantaneamente levado a um tempo sem urgências, um tempo suspenso em algum lugar fora do mundo. Sentia-se menino enrodilhado no colo da mãe.

– Todas as mulheres cheiram a pão quente.

Arrastando os pés nus, passou à frescura da ardósia do corredor. Chegou à cozinha. A luz crua da tarde, que penetrava por uma janela destroçada, fez com que seus olhos piscassem.

– Cinquenta anos, hoje. Deus é ambíguo. Nunca se sabe onde Ele quer chegar com suas brincadeiras. São incontáveis as formas que arranja para nos atormentar. O certo é que Ele se diverte.

Abriu a geladeira e apanhou o leite. Sentou-se e derramou o leite num copo sujo. Bebeu com volúpia.

– Palavras também correm o risco de extinção. Um dia o mundo se verá livre, por fim, dos homens sôfregos. Sofreguidão é uma dessas palavras.

Era uma sede antiga, incontrolável. Naquele tempo bebiam porque eram jovens, ricos, atléticos e debochados. Precisavam extravasar a energia represada. Bebiam para ter coragem na hora de tirar as meninas para dançar no Clube Comercial ou para provocar brigas no final dos bailes.

– Mulheres são redondas.

Agora as compreendia um pouco mais. Tateava por fim no mistério de todas elas: as mocinhas do centro e as decaídas dos puteiros. Eram redondas, fechadas em si mesmas. Embora, por mais de trinta anos, tivesse vivido apenas entre as rameiras, sabia que todas elas, indistintamente, só querem dos homens os filhos que eles podem, eventualmente, semear nelas. Porque as prostitutas bebem, choram e se confessam como todas as outras.

Persignou-se, ergueu o copo e disse:

– A purificação pelo leite.

O silêncio da casa. Apreciava a quietude das horas perdidas da tarde. Em geral, voltava logo ao quarto para ler. Mas naquele dia, dia do seu aniversário, deixou-se ficar à mesa, bebericando um segundo copo de leite, com os mesmos tragos curtos e lentos que dava no uísque, antes. E na cachaça, depois.

Não, não leria naquela tarde, a derradeira, porque tinha muito a fazer. Mas, se fosse ler, na certa ficaria com Gógol. Se fosse mais jovem, escolheria o gigantesco Tolstói ou o amargo Dostoiévski. Mas a verdade é que, nos últimos tempos, se identificava mais com a loucura risonha de Gógol e com a leveza trágica de Tchecov.

– Fevereiro não é um mês decente para se morrer. Concordas, Ivan Ilitch? As pessoas ainda estão na praia, veraneando.

Morto, era certo que ninguém iria ao cemitério. Dedicara toda sua vida a cortar laços.

Por anos, sonhara com uma discreta morte solitária. Uma síncope. Nesse caso, quantos dias seriam necessários para que lhe encontrassem o cadáver? Uma semana? Um mês? Quem viria primeiro? Os bombeiros? Os urubus?

Depois, se alguém insistisse nos tolos rituais da morte, quem apareceria no velório? As mundanas? Sim, gostaria de tê-las perto de si, escandalosamente pintadas e vestidas. Macilentas todas. Chorando como acham que devem chorar as pessoas de bem: teatrais.

– Putas não existem mais. Agora se chamam garotas de programa, têm nomes exóticos e atendem nos hotéis. Vão aos apartamentos de casais jovens. Aceitam deitar-se com mulheres. Fazem amor dentro dos carros. Dizem obscenidades ao telefone.

Os antigos bordéis. Música e alegria. Homens ricos e mulheres bem-vestidas. Noitadas regadas a contrabando – champanha francês e uísque escocês. Era um rapaz, então.

Tudo parecia tão distante no tempo. As mulheres foram ficando mais feias e pobres. Os músicos desapareceram – levando a alegria com eles – espantados pelas vitrolas. Casas com lâmpadas vermelhas na porta foram surgindo nas ruas estreitas do Porto. Pouca luz para mascarar a sordidez. Mesquinhos homens culpados. Magras mulheres amargas. Um mundo entrara em decadência e desaparecera em poucos anos.

– Sobrevivi. Mas por pouco tempo. Sou um animal noctívago em extinção.

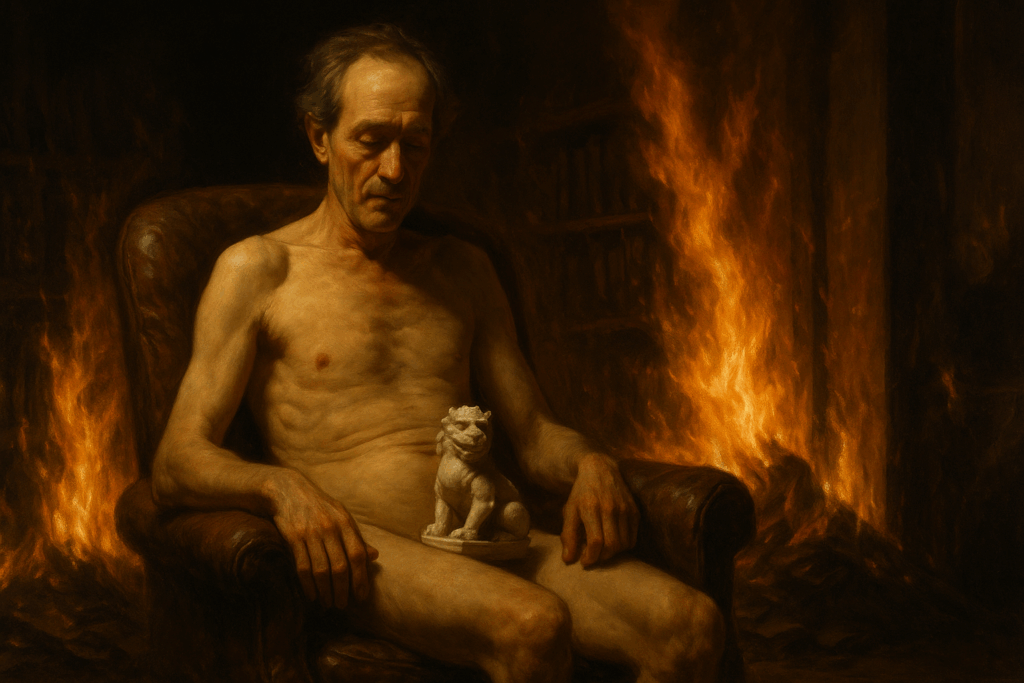

Voltou à sala. Empurrou lentamente o sofá – era pesado – para o centro da peça. Secou o suor da testa. Finas nuvenzinhas de poeira subiam do assoalho. Espirrou. Concluída a tarefa, sentou-se no velho sofá para descansar um pouco.

– Éramos jovens e o mundo girava em nossas mãos.

Estava de frente para a fotografia dos seis rapazes sorridentes. Dos seus amigos de loucuras juvenis, dois haviam morrido. Um num acidente de carro. Outro, como Ivan Ilitch, corroído por uma doença má. Os outros agonizavam nessa coisa que chamam vida, cercados por filhos estúpidos, mulheres levianas e pelo vazio do cotidiano.

– A vida é um saco sem fundo de pequenas atrocidades, mamãe. Melhor fechar esse livro ruim.

De olhos cerrados, ligeiramente arquejante, recostado no sofá, percebeu que de alguma parte vinha uma leve brisa que lhe esfriava o suor e lhe arrepiava a pele. Estava nu. Lembrou do frescor que sentia quando, menino, enfiava os pés no arroio da fazenda.

– Onde estarão meus pais, Anton Pavlóvitch? Será que os encontrarei no outro mundo? Devo falar a eles sobre minha vida inútil? Não, talvez eu não consiga, como não pôde o cocheiro Jonas falar da morte de seu filho.

Sua respiração voltara ao normal. Abriu os olhos e demorou-se observando na fotografia amarelada o rapaz bem-vestido que abraçava amigos sorridentes. Por que raios se transformara em um amargo e solitário cinquentão?

– Os deuses são sempre mais impiedosos com os que leem muito.

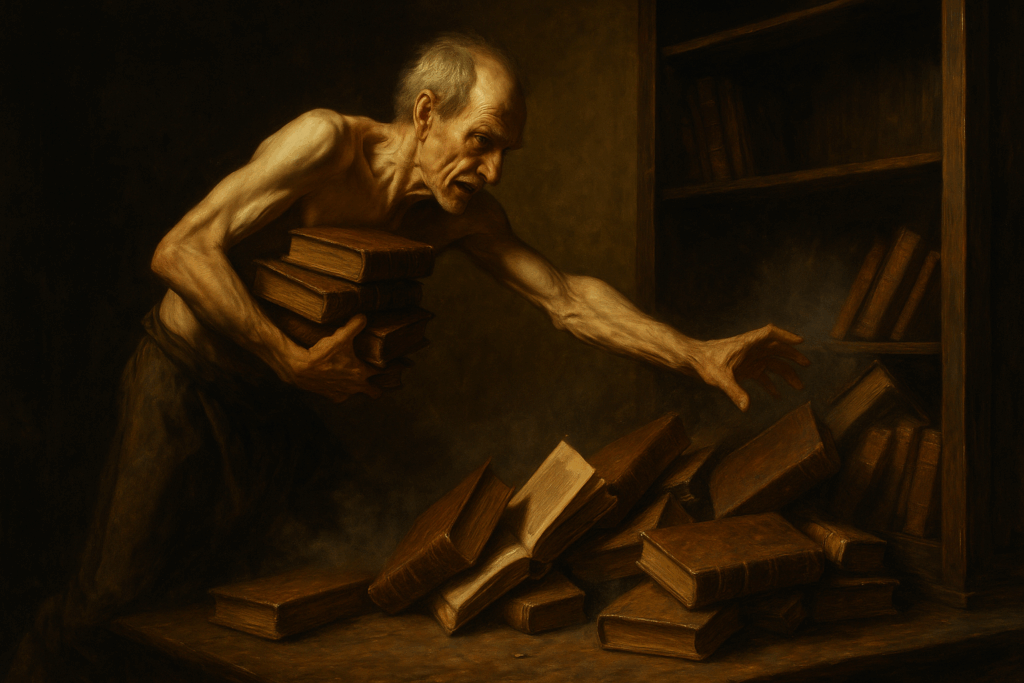

Depois de mais um espirro, levantou-se. Dirigiu-se à biblioteca. As paredes tinham estantes de alto a baixo. Só num pequeno trecho ainda havia livros. Por entre as teias de aranha, sobre a poeira, adivinhava-se a marca dos volumes que, alinhados, aguardaram por décadas o momento de serem levados, sacola por sacola, ao sebo.

Parado diante dos livros remanescentes, olho acostumado a medir, calculou que lhe restavam uns duzentos volumes. Sorriu. Se quisesse, poderia comer por mais uma semana.

Estavam ali também os livros mais queridos, os que por anos mantivera no quarto ao alcance da mão.

– Eras madeira, palavra. Madeira voltarás a ser.

Apanhou um volume. Almas mortas.

Desde setembro (ou seria outubro?), comia livros. Vinte ou trinta por dia, conforme a encadernação. Enfiava-os numa sacola. A loja de livros usados ficava bem próxima e o dono sempre lhe oferecia um cafezinho.

O alfarrabista simpático quis comprar tudo de uma sentada.

– Mando um carroceiro apanhar a livralhada toda de uma vez só, doutor.

– Prefiro viver à prestação – respondeu.

Gostava de negociar os livros aos poucos, do mesmo modo como antes vendera móveis, prataria, relógios, armas, bibelôs e até mesmo as molduras de prata de alguns retratos. Devagarinho.

– Retratos deixam marcas nas paredes, como os pés na terra úmida.

Mercadejava com gosto. Ah, com que secreto prazer vendera tudo, lentamente, entregando só o mínimo para assegurar meia dúzia de magros jantares e discretas bebedeiras! Excitavam-no as demoradas negociações com os belchiores nos bricabraques escusos. Encantava-se com a dissimulação e com as trapaças chorosas dos mercadores avarentos.

Avaro ele mesmo, mesquinhamente vivera sua vidinha, medida em poucas doses de uísque por noite. Falsamente lúbrico, dirigia galanteios às mariposas, prometia-lhes o céu e pagava-lhes a cuba, mas jamais gastava o que realmente queriam as madames: o dinheiro do quarto e o michê.

Gastando o mínimo, vivendo o menos possível.

Dois anos antes, travara a batalha final, o Armagedon, contra os usurários. Teve que caçá-los nos porões onde se entocavam. Perambulou muito até encontrar aquele que aceitou receber – como garantia de um empréstimo que, sabia-se de antemão, jamais seria resgatado – o decrépito casarão de dois andares.

Encenaram uma farsa.

O cínico agiota sabia que a casa caía aos pedaços, que ruía lentamente desde o dia em que morrera a mãe do homem que o mirava com olhos brincalhões. Sabia também que aquele homem jamais havia trabalhado um só dia na porca da sua vida e que era um boêmio inveterado que varava as noites na companhia das vagabundas. Sabia, em suma, que a dívida jamais seria quitada e que o casarão, um dia, lhe seria entregue.

– Foi como vender almas mortas, meu caro Nicolau Vassiliévitch. O danado nunca esteve interessado na casa. Pretende pô-la abaixo para vender o terreno aos construtores de edifícios. Mas também está de olho nos tijolos antigos, nas janelas e portas lavradas e nos vitrais, que pretende repassar aos negociantes de material de demolição. Terá bem menos do que imagina.

Deixou cair o livro.

Um arrepio de frio o sacudiu. Avançou para a estante e, lento e metódico, se pôs a derrubar os volumes restantes. Braçada por braçada, os livros estrondeavam no assoalho, em meio a poeira. Aos poucos, os movimentos do homem tornavam-se nervosos, urgentes, incertos. Queria acabar logo com aquilo.

– Companheiros de tantos anos, o inferno vos espera de boca aberta!

Ao contrário da corja espalhafatosa que encontrava nos botecos e lupanares, os livros eram contidos e silenciosos.

– Só existe dignidade no papel.

Invariavelmente, lia três ou quatro horas por dia, entre o copo de leite do tardio despertar e o momento em que saía à rua. Aninhado nos braços da poltrona que pertencera a seu pai, e, antes dele, a seu avô, pés apoiados na cama, imerso na quietude da casa vazia, afundava nos mundos maravilhosos que se escondem nas folhas amareladas.

– Na leitura reencontramos o tempo da infância, quando não nos atormentam as paixões e os remorsos.

Nos últimos três dias relera, pela undécima vez, A morte de Ivan Ilitch. Há anos ocupava-se apenas dos poucos volumes que mantinha empilhados sobre o toucador. Sempre os mesmos autores, russos todos. Lia-os conforme o que lhe ia pela alma.

– Ajudaram-me a vencer o tempo. Que mais me poderiam dar?

Fitava a pilha de livros no chão.

Espirrou novamente. Pela primeira vez não temeu o ataque de asma que certamente viria depois. Não o assustavam mais nem a poeira nem a brisa. Estranhamente, sentia-se bem. Mais que isso: exultava, leve, liberto.

Voltou à cozinha, apanhou a caixa de fósforos e saiu para o pátio.

Por uns instantes, seus olhos piscos passearam curiosos pelo capim crescido tentando descobrir os canteiros de tantos anos antes. Não os encontrou. Nem percebeu o lixo que se acumulara ali – latas enferrujadas, jornais velhos e garrafas quebradas -, mas pensou ter vislumbrado um menino a correr por entre flores que não existiam mais.

Vagaroso, dirigiu-se à curta escada de pedra que levava ao porão. A porta, sem fechadura, cedeu ao primeiro empurrão.

– Aqui começa o meu subsolo, Fiódor Mikháilovitch.

Encurvado, tateando as paredes, avançou para dentro da escuridão sufocante. Tropeçou, praguejou e riscou alguns fósforos até chegar ao quartinho.

Lembrou então de uma tarde igual, incendiada de calor, trinta e tantos anos antes. Voltou a sentir, uma vez mais, o cheiro azedo da mulher. Escutou-lhe a voz encatarrada. Fedia a tabaco e suor. Recordou com renovado horror o ruído de um corpo que se estendia crepitando sobre o colchão de palha.

A saliva. Não conseguiu evitar um engulho quando lembrou do gosto da saliva dela. Mais uma vez, sentia-se abatido pelo medo e pela humilhação. De novo, tantos anos depois, sentia vontade de fugir dali como um menino assustado.

– O imorredouro horror da vergonha.

Riscou mais um fósforo e protegeu a chama com a mão em concha.

Seus olhos correram pela parca mobília – a cama desconjuntada, a cadeira sem uma das pernas, a mesa tosca, o pequeno guarda-roupa – e se detiveram no garrafão com a gasolina.

Soprou o fósforo e retirou a rolha do garrafão. Às cegas, verteu o combustível por cima da cama.

Resfolegando, recuou uns passos. Acendeu outro fósforo e o lançou em direção ao leito. O clarão o ofuscou. Perseguido pelo calor e enfeitiçado pelas labaredas, recuou andando de costas.

Ao sair do porão, fechou a porta e nela encostou a testa suada. Ouviu ou pensou ouvir o alvoroço das chamas que comiam o pequeno quarto que hospedara tantas empregadas.

– Anônimas mulheres que o tempo leva e traz.

Voltou à casa.

Na sala, por trás da cortina, estavam dois outros garrafões de gasolina.

O homem nu sorriu ao lembrar do atendente do posto de gasolina que quis saber por que viera ele, por vários dias seguidos, todo final de tarde, encher com gasolina aqueles empoeirados garrafões de vinho.

Não resistiu à vontade de zombar.

– Vou dar uma festa no dia do meu aniversário de cinquenta anos.

Com o sorriso triste ainda encavalado nos lábios, verteu parte do primeiro garrafão sobre o sofá no centro da sala. Com o resto banhou os cortinados de veludo.

Respirava com dificuldade quando parou e se pôs a escutar a voz do fogo que vinha do porão: um lamento surdo, crescente, que prenunciava um rugido furioso.

Com o segundo garrafão, encaminhou-se para a biblioteca.

– As subterrâneas labaredas sedentas já mordem ávidas as tábuas do assoalho, Fiódor Mikhailovitch.

Verteu a gasolina sobre o emaranhado de livros, em que se destacava a lombada mais grossa de Guerra e paz.

– Você sabia, Leão Nicolaiévitch, que os homens queimam livros sempre que há problemas?

Lento, nauseado pelo cheiro do combustível, dirigiu-se à escada.

Galgados três degraus, lançou um fósforo aceso sobre a mancha de gasolina no chão. A chama correu, azul e ligeira.

– Estantes vazias também são boa lenha.

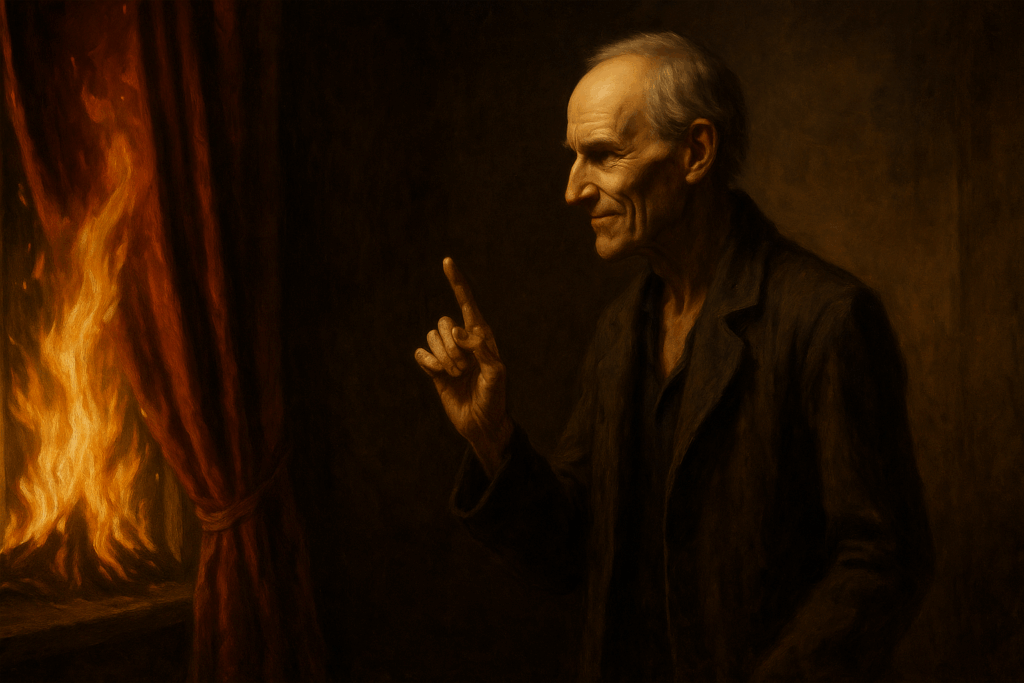

Imóvel, o homem magro observou o altear das chamas que logo galgaram, famintas, as cortinas de veludo.

– Eu queimo o tempo.

Sarcástico, fez a contrafação de um gesto religioso.

Passos pesados, subiu ao seu quarto.

Lá apanhou as roupas jogadas sobre as cadeiras e as empilhou em cima da cama que pertencera a seus pais, e onde dormia, sozinho, há tantos anos.

Quando esvaziava as gavetas, encontrou o pequeno dragão chinês de porcelana, o único bibelô da mãe que guardara.

– Salve, impávido rei dos seres imaginários!

Colocou o bibelô sobre o assento da larga poltrona de couro na qual se sentava para ler todo final de tarde.

Empurrou a penteadeira vazia para junto da cama e depois apanhou o garrafão de gasolina, que verteu sobre aqueles dois móveis.

Apesar do bruto cansaço que lhe estrangulava a respiração, ele tinha nos olhos claros um cintilo de satisfação – raro nele, raro em toda sua vida – ao contemplar a desordem do quarto.

– Caos definitivo, derradeiro caos.

Pegou o dragão de porcelana e com ele no colo sentou-se na poltrona.

Concentrou-se nas diferentes vozes do fogo: o remoto rosnar das chamas do porão, o macio deslizar das labaredas pelas cortinas de veludo e o doloroso crepitar dos livros.

Precisava esquecer a saliva amarga da mulher, o frio das águas do regato ancestral e os sorrisos das velhas fotografias.

Foi sacudido por um arrepio.

Para estancar a vertigem dos pensamentos, levantou-se. Abriu a porta do quarto e viu a língua amarela alcançando o topo da escada: o fogo sequioso, o fogo faminto.

Fechou a porta.

Avançou até a janela. O martelo e os pregos estavam no chão.

Precisava estar certo de que não ia fugir no último instante, como na tarde em que a mulher se deitou sobre a cama com um ruído de labaredas queimando gravetos.

Pela última vez, contemplou as lisas pedras do calçamento da rua que levava ao porto, larga rua de um bairro de casarões decrépitos. Não viu um só ser humano. Se quisesse pedir socorro, não teria a quem recorrer.

– Janelas e portas abertas tentam os suicidas arrependidos.

Cravou o primeiro prego. E muitos outros, até que a janela não poderia mais ser aberta.

Exausto, voltou a sentar-se na poltrona abraçado ao dragãozinho branco.

– A melhor purificação possível – murmurou. E, para as chamas que lhe batiam à porta, gritou:

– A purificação pelo fogo!

E se pôs a cantarolar uma cantiga obscena.

Lourenço Cazarré é escritor