Portugal atravessa um momento de inquietante regressão democrática. Meio século depois da Revolução dos Cravos, os mecanismos institucionais que deveriam salvaguardar os direitos fundamentais começam a tornar-se os seus principais agressores – tudo sob o manto morno da normalidade administrativa. Já não se trata de actos excepcionais. Trata-se da institucionalização do abuso sob a forma de rotina. Do automatismo inquisitório que devora, com papéis timbrados e formulários absurdos, o que resta da dignidade dos cidadãos.

Falo, sim, na primeira pessoa. Não por vaidade – mas porque o que está em causa é mais do que um processo judicial. É o sintoma de um sistema que já não reconhece os seus próprios limites. Em Setembro começa o meu julgamento no Porto, após ter sido acusado pelo médico Gustavo Carona de 31 crimes de difamação. Um processo movido contra mim, por ter exercido a crítica pública, por ter respondido, por ter escrito. Por não me ter calado.

Gustavo Carona, médico durante a pandemia, protagonizou momentos de exaltação pública, incentivando um clima de alarme e de exclusão dos que divergiam da narrativa oficial. Empurrou o discurso para a hostilidade e mesmo para o ódio. O meu “crime” foi recusar-me a alinhar com essa moral sanitária de palanque, e exercer, como cidadão e depois como jornalista e director do PÁGINA UM, o dever de contraditório e de sátira. A liberdade de expressão, de que tantos gostam de se apropriar quando lhes convém, parece ser, para certos sectores, uma licença condicional: vale para a militância, mas não para a crítica.

Não solicitei abertura de instrução. Porque, desde o início, vi neste processo não apenas uma tentativa de intimidação, mas também uma oportunidade. Ser julgado – de forma pública e transparente – é o que desejo. Porque a absolvição será o meu selo de razão, de liberdade de expressão e de compromisso com a verdade jornalística.

Aquilo que nunca esperei, no entanto, foi o que se passou a seguir.

Sem qualquer condenação prévia, sem cadastro, nem sequer uma multa de trânsito ou uma dívida fiscal ou à Segurança Social de um cêntimo, e tratando-se de um processo por alegada difamação em contexto escrito, fui surpreendido por um despacho judicial que ordena à Direcção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) a realização de um relatório social sobre mim – como se de um recluso em transição penal se tratasse.

Esse relatório inclui, entre outros pontos, a investigação sobre, “em especial“, conforme despacho do juiz:

- o ambiente familiar em que se formou a minha personalidade;

- as minhas habilitações literárias e o nível de aproveitamento;

- o ambiente social em que me insiro;

- a minha situação familiar e profissional;

- a ocupação dos meus tempos livres;

- e, claro, a minha situação económica.

Repito: trata-se de um processo por difamação, por palavras escritas. E já me vejo reduzido a objecto de vigilância institucional, como se a Justiça estivesse mais interessada na arquitectura do meu lar do que na substância dos meus argumentos.

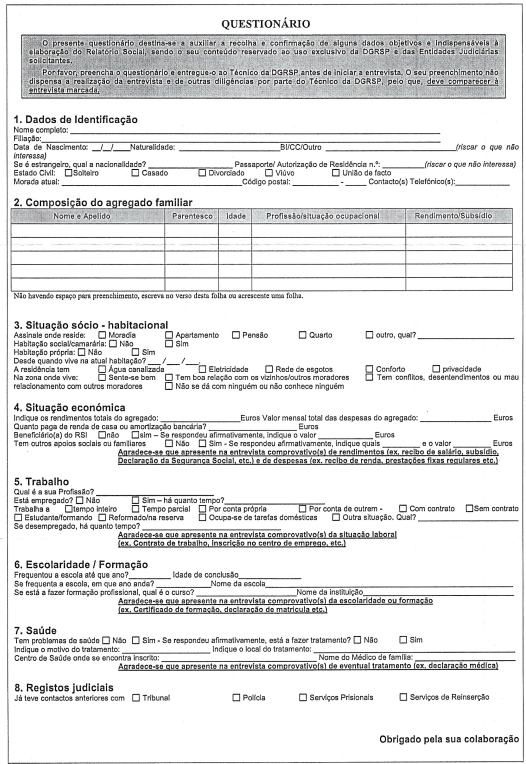

Fui convocado pela DGRSP para uma “entrevista”, precedida da entrega de um inquérito em papel que roça o grotesco. É um formulário que parece saído de uma casa de correção do século XIX, onde se confundem necessidades sociais com devassidão institucional. A técnica que me atendeu – de forma correcta, apesar de tudo – apresentou-se com a naturalidade mecânica de quem cumpre ordens superiores. O problema não era ela. Era o que representava.

O questionário, com o selo da DGRSP, começa por perguntar se sou solteiro, casado, divorciado ou em união de facto. Quer saber a composição do meu agregado familiar, o nome e a idade de cada elemento, o rendimento de cada um. Pergunta se vivo em moradia ou apartamento, se tenho casa-de-banho com água canalizada, rede de esgotos e electricidade. Quer saber se os vizinhos me respeitam, se tenho desentendimentos, e se me ocupo de “tarefas domésticas”. E quer o meu contrato de trabalho, se o tiver. Sim, em 2025, o Estado português ainda pergunta se os vizinhos respeitam o arguido.

Pergunta também se tenho médico de família – e se sim, o seu nome –, se estou doente, se frequento algum tratamento médico, se já tive contactos – não explicita de que género – com os tribunais, a polícia, os serviços prisionais e os serviços de reinserção.

Mas mais escandaloso ainda foi o que a técnica me solicitou na entrevista: que apresentasse, um por um, comprovativos de abertura de actividade nas Finanças, os certificados das minhas três licenciaturas e do meu mestrado, e o diabo a quatro. Como se o meu currículo – público, acessível, auditável – não valesse nada para o Estado. Como se o jornalista, para ser tratado com respeito, tivesse de provar por escrito o que o seu trabalho demonstra há décadas. Quiseram-me ali para um ritual de humilhação burocrática. Não uma avaliação social – mas uma suspeição ontológica.

E quando recusei responder a certas perguntas – como a da composição do meu agregado ou a descrição do meu ambiente familiar –, fui informado de que isso poderia ser entendido como “falta de colaboração”. Ora, isto é precisamente o reverso do Estado de Direito. Porque exercer o direito à reserva da vida privada (artigo 26.º da Constituição), à liberdade de expressão (artigo 37.º) e à presunção de inocência (artigo 32.º) nunca poderá ser considerado um sinal de rebeldia. Pelo contrário: é um acto de resistência legal.

Aliás, só quase uma hora depois de ‘debate’, acabei por conseguir que aceitassem o documento que previamente tinha redigido sobre esta matéria. Mas até isso foi difícil.

Hoje, observa-se uma perigosa tendência para a normalização do abuso. Quando um arguido, ainda mais sendo jornalista, acusado de difamação, é escrutinado ao nível da intimidade, como se estivesse já condenado, e fosse por homicídio, por violência doméstica ou por tráfico de droga, é porque os juízes perderam o senso da proporcionalidade.

Quando um inquérito social nem sequer tem previsto, na parte da Escolaridade / Formação, a inclusão da alternativas sobre a frequência (e conclusão) de ensino superior, mas já questiona as minudências da residência (água canalizada, electricidade, redes de esgotos, conforto e privacidade), demonstra que o modelo subjacente não visa avaliar com rigor o percurso ou a posição social do arguido, mas antes reduzi-lo a um perfil de carência presumida, como se todo e qualquer acusado fosse, à partida, um desadaptado social em vias de reintegração.

É a inversão perversa da lógica do Direito — e a consagração de um estigma institucionalizado —, onde se apaga a fronteira entre a justiça e o assistencialismo punitivo.

E quando o aparelho do Estado exige provas documentais para tudo – até para diplomas que são do (re)conhecimento público – é porque o sistema deixou de confiar na sua própria transparência.

O PÁGINA UM, que dirijo, já demonstrou – em tribunal – que o poder judicial, por vezes, se arroga acima da lei. Um dos processos administrativos que movemos contra o Conselho Superior da Magistratura levou o próprio presidente (e simultaneamente presidente do Supremo Tribunal de Justiça) a ser advertido pessoalmente com multa por incumprimento de uma decisão judicial. Se isto sucede ao topo do sistema, o que esperar das suas ramificações?

Não está aqui apenas em causa a minha defesa pessoal. É a defesa de todos os que ainda acreditam que ser jornalista em Portugal é mais do que ser porta-voz do sistema. Que ainda acreditam que o contraditório, a sátira e a exposição do poder são parte da seiva da liberdade. Que não aceitam ser classificados, anotados e arquivados como potenciais réus morais por opinarem de forma incómoda.

Aquilo que está em causa não é a minha vida privada. É a nossa liberdade pública. E se a justiça continuar neste caminho, amanhã o formulário será para todos.

Espero que haja reacções e que não reine um silêncio cúmplice no meio jornalístico como em outras situações. Um silêncio que lembra — com ironia amarga — a antiga fórmula usada nos tribunais portugueses: “aos costumes, disse nada.”

Dita por réus sem passado criminal, esta frase era um acto de defesa; mas dita hoje por cidadãos e instituições perante o avanço de uma justiça que tudo quer vigiar e tudo quer devassar, transformando uma democracia num simulacro, é um acto de rendição. Tornou-se símbolo de uma sociedade que aceita os atropelos da autoridade com a mesma passividade com que um arguido habituado à sala de audiências responde ao oficial de diligências.

Mas eu, como jornalista, como cidadão e como homem livre, não digo nada aos costumes — por uma razão simples: é precisamente contra esses costumes que levanto a voz. Não se deve aceitar que o silêncio se transforme em regra e a humilhação em norma. Não se deve aceitar que a liberdade de expressão, de crítica e de privacidade seja degradada a favor de um sistema que, disfarçado de legalidade, anda desejoso de reprimeir o espírito livre.

Se este meu julgamento — e um seguinte, que este ano, ainda me há-de colocar defronte das acusações da Gouveia e Melo, da Ordem dos Médicos, do ex-bastonário Miguel Guimarães e de dois médicos sem coluna’ (Filipe Froes e Luís Varanda)— servir para alguma coisa, que sirva para isto: não disse nada aos costumes. Mas direi tudo contra os abusos que deles derivam — porque é essa, afinal, a função do jornalista numa democracia: falar quando o poder preferia que se calasse.