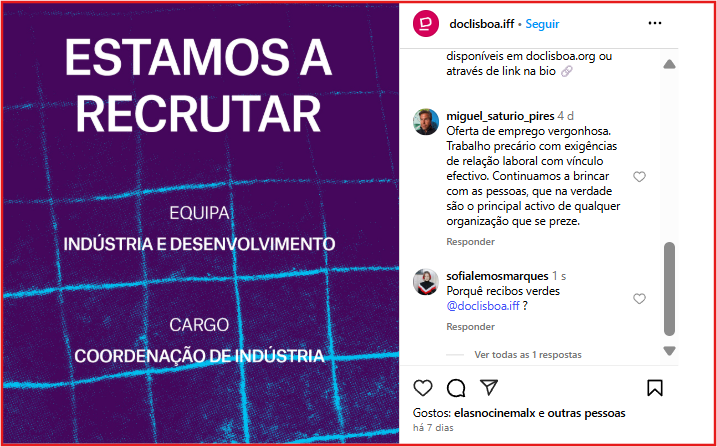

Quem envereda profissionalmente pelo mundo das artes e da cultura arrisca poder passar por dificuldades financeiras. Mas a Apordoc-Associação pelo Documentário, que é responsável pela organização do evento Doclisboa, elevou a precariedade laboral no mundo das artes e do cinema a um novo nível.

Num anúncio de emprego que a associação publicou no dia 11 de Junho, a Apordoc surpreendeu o sector pela negativa levando potenciais candidatos a desabafar: “tirem-nos deste filme!” Em causa está um anúncio de recrutamento para a vaga de ‘coordenador’ para o Doclisboa25. Além do salário baixo para a função, no montante de 1.200 euros, com IVA incluído — o que resulta num rendimento líquido de 924 euros —, o cargo será desempenhado na modalidade de recibos verdes.

Isto apesar de a acção de recrutamento indicar que irá existir um evidente vínculo laboral, com cumprimento de horário fixo de trabalho e o exercício das funções em local físico fixo. O ‘coordenador’ terá ainda de levar o seu PC pessoal, pois não terá nenhum disponível na organização.

Para se ter um termo de comparação, o valor bruto oferecido pela Apordoc para o cargo de ‘coordenador’ está abaixo do oferecido, por exemplo, pela retalhista Mercadona, em Portugal, aos seus trabalhadores base, os quais beneficiam ainda de vínculo permanente. Por outro lado, o valor pago pela Apordoc iguala o rendimento de entrada oferecido pela sueca IKEA aos novos trabalhadores em Portugal, sendo que 90% dos postos na empresa retalhista são de vínculo permanente.

Mas, em concreto, o que terá de fazer o ‘coordenador’? No anúncio pode ler-se que a Apordoc “procura um(a) profissional com experiência em produção e coordenação de eventos da indústria cinematográfica para integrar a equipa do Doclisboa 2025”. Aponta que “este cargo envolve a gestão operacional de actividades relacionadas com a indústria, sob a supervisão da Direção de Indústria e Desenvolvimento, com uma visão abrangente das actividades do Nebulae [projecto de indústria e espaço de networking do DocLisboa], alinhadas à estratégia global do festival”.

Uma das principais responsabilidades será a “coordenação e produção das actividades do Nebulae, gerindo os aspetos técnicos e logísticos em articulação com a equipa de produção do Festival”. Também terá de “acompanhar e garantir a execução do calendário das actividades da indústria, em diálogo com as diferentes equipas do Festival, assegurando a sua implementação conforme o planeamento definido pela Direção”. Cumpre ainda ao coordenador “elaborar o mapa de necessidades técnicas para os espaços de eventos e sessões Nebulae”.

O coordenador terá ainda de “atuar como responsável pela comunicação directa com project holders, convidados/as e participantes das actividades Nebulae, assegurando fluidez e clareza na troca de informações”. Cabe-lhe também as tarefas de “recolher e organizar conteúdos para o catálogo da indústria e documentos de imprensa, em colaboração com a equipa de Comunicação” e “coordenar com a equipa de Guest Office as necessidades de viagem, alojamento e hospitalidade dos convidados da Indústria”.

Outra das suas funções será a de “acompanhar a implementação das contrapartidas para patrocinadores (banners, materiais gráficos, menções, etc.), sob orientação da área de Desenvolvimento e Parcerias”. Por fim, terá a ser cargo a “coordenação directa da equipa de voluntários/as da Indústria, incluindo atribuição de tarefas, orientação e supervisão durante o Festival”, além do “acompanhamento e gestão das actividades da Indústria ao longo dos dias de Festival”.

O recrutamento será apenas para o período que vai de 04 de Agosto de 2025 até 31 de Outubro de 2025 e o horário dura das 10H00 às 19H00. O local de trabalho será no “escritório da Apordoc em Lisboa (Casa do Cinema, Rua da Rosa, 277, 2º) ou outros espaços a ser utilizados para efeito de escritório para o desenvolvimento deste trabalho”. O coordenador contratado “deverá dispor de computador portátil próprio para o desenvolvimento do trabalho”.

O anúncio da Apordoc tem gerado reacções negativas dentro e fora das redes sociais. Numa publicação sobre a vaga na conta da associação no Instagram, um dos utilizadores escreveu um comentário negativo “Oferta de emprego vergonhosa. Trabalho precário com exigências de relação laboral com vínculo efectivo. Continuamos a brincar com as pessoas, que na verdade são o principal activo de qualquer organização que se preze.”

Uma outra utilizadora desta rede social questionou: “porquê recibos verdes?” Em resposta a esta pergunta, a Apordoc indicou que “esta é uma vaga para a equipa temporária que o festival contrata a cada edição, dezenas de pessoas que, pela natureza do projecto, trabalham connosco apenas durante uns alguns meses por ano”. “Acrescentou que “todas as pessoas que fazem parte da equipa permanente do Doclisboa têm contrato de trabalho e tentamos dar as melhores condições possíveis à nossa equipa”.

Além das condições precárias oferecidas para o cargo, no anúncio da Apordoc pode ainda ler-se uma nota que serve de aviso aos interessados com alguma limitação de locomoção: “o escritório da Apordoc ainda não dispõe de acesso para pessoas com mobilidade reduzida”. Ou seja, as pessoas com mobilidade reduzida não poderão concorrer ao cargo. E assim, além das condições precárias de contratação, também se enterra o lema da inclusão.

O PÁGINA UM colocou questões à Apordoc por e-mail, na semana passada, mas até ao momento ainda não obteve respostas.

O anúncio da Apordoc não só desiludiu alguns profissionais do sector, pela patente precariedade e ausência de inclusão, como deixou uma má impressão sobre a organizadora do festival. Mas, havendo quem no sector esteja com dificuldades para pagar as contas ao fim do mês, certamente haverá candidatos para a função, aceitando as baixas condições. Sempre servirá para adicionar mais uns ‘créditos’ ao curriculum. Mesmo que os bolsos já cheguem vazios ao meio do mês.