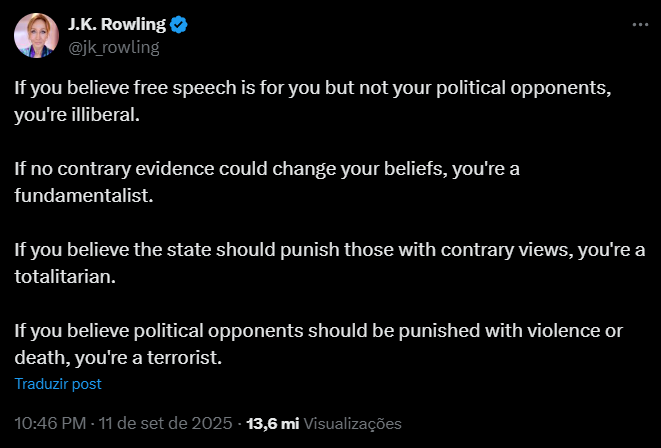

A Câmara Municipal das Caldas da Rainha decidiu transferir 145 mil euros a dois jornais “da terra” justificando-o como aquisição de “espólio documental”, mas não são revelados detalhes daquilo que efectivamente adquiriu.

Em causa estão duas despesas no espaço de um ano, e num período que antecede as eleições autárquicas, que beneficiam dois periódicos locais, a Gazeta das Caldas e o Jornal das Caldas. A autarquia é liderada desde finais de 2021 por Vítor Marques, antigo presidente social-democrata da União de Freguesias das Caldas da Rainha (Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório), mas eleito para a Câmara Municipal como independente. E recandidata-se para as eleições do próximo mês de Outubro, com o apoio do Partido Socialista.

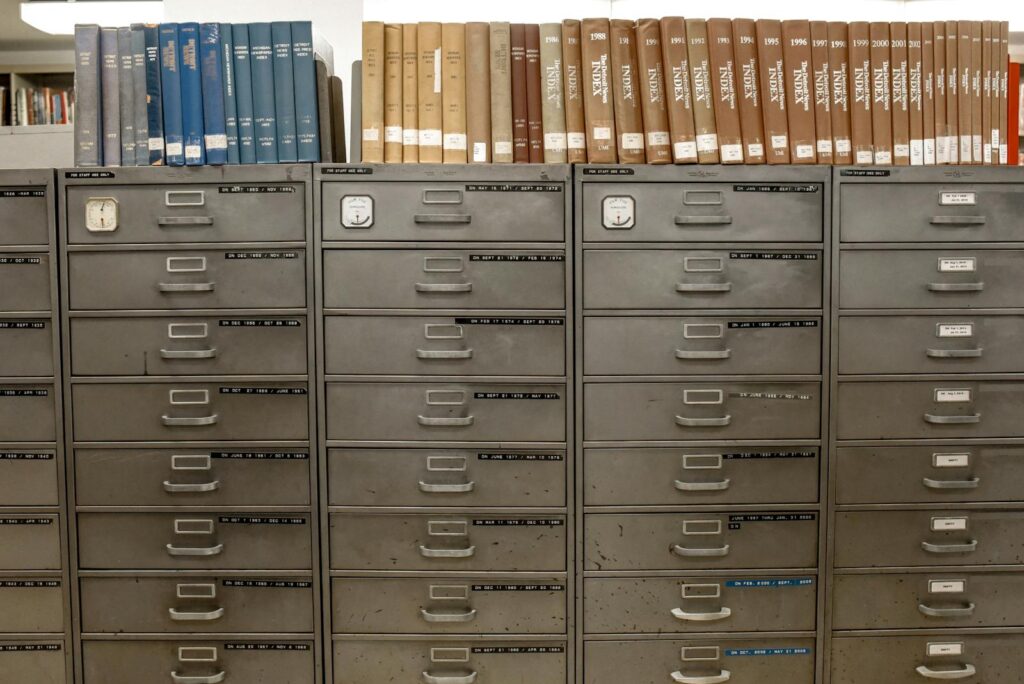

A primeira despesa do município caldense foi feita em 9 de Setembro do ano passado. A autarquia pagou à dona da Gazeta das Caldas, a Cooperativa Editorial Caldense, o montante de 100.280 euros, excluindo o IVA. Segundo os dados desta aquisição que constam a plataforma de registo de compras públicas, o Portal Base, o objecto do negócio foi a “aquisição de espólio documental – arquivo histórico Gazeta das Caldas”.

Mas o município não fez nenhum contrato escrito, invocando o artigo 95.º do Código dos Contratos Públicos relativo a “locação ou aquisição de bens móveis ou de serviços”. Assim, não existem detalhes sobre esta aquisição, designadamente que tipo de documentos foram comprados e como foram avaliados. Também se desconhece onde é que a autarquia está a armazenar o “arquivo” comprado à Gazeta das Caldas e o que pretende fazer com ele.

A segunda despesa foi efectuada no dia deste mês de Setembro e envolveu o pagamento de 44.490 euros à Medioeste com a justificação de se tratar da “aquisição de espólio documental do Jornal das Caldas”. Também neste caso não foi efectuado qualquer contrato escrito e também não existem dados sobre o tipo de documentos que foram adquiridos pela autarquia.

A Gazeta das Caldas completa no próximo dia 1 de Outubro o seu centenário. Foi fundado em 1925 e terá um arquivo vasto. Já o Jornal das Caldas foi fundado em 1992. Assim, pelo menos no caso da Gazeta das Caldas, a autarquia poderá ter desejado ficar com alguns documentos históricos em termos da imprensa da região. Mas o quê? Ninguém quer dizer.

O PÁGINA UM questionou o presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha sobre o que foi adquirido a estes dois jornais. Também quisemos saber o que a autarquia pretende fazer com os “espólios” adquiridos e onde estão armazenados. Até à publicação desta notícia ainda não recebemos qualquer resposta. Saliente-se que toda a documentação associada a estas aquisições, incluindo lista de bens, sua avaliação monetária e destino, são documentos administrativos, susceptíveis de serem solicitados por qualquer cidadão.

Segundo António Salvador, proprietário da Medioeste – que, além da Jornal das Caldas, gere o Jornal Mais Oeste e Jornal Região da Nazaré -, a aquisição do espólio documental dos dois jornais do concelho “visam salvaguardar o acervo documental destes, antes que fechem, face à crise do sector, tendo sido iniciativa do outro jornal (Gazeta) junto do município”. Salientou ainda que as despesas foram aprovadas pelo “Executivo por unanimidade e deliberado pela Assembleia Municipal, com três forças políticas na Câmara e quatro na Assembleia Municipal”.

Certo é que as verbas pagas pelo município das Caldas aos donos dos dois jornais “da terra” ocorreram no último ano, coincidindo com o período que antecede as próximas eleições autárquicas.

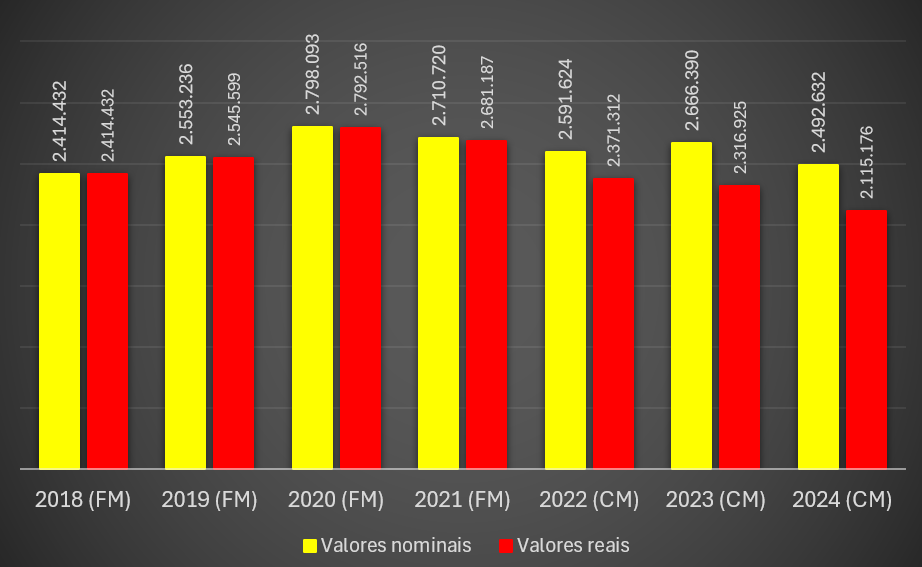

Para as empresas proprietárias dos dois jornais, o dinheiro veio mesmo a calhar. A Medioeste fechou o ano de 2024 com um prejuízo de 70.260 euros depois de obter receitas de 108 mil euros. Assim, a verba que recebeu este mês da autarquia das Caldas de Rainha corresponde a 41% das receitas totais obtidas no ano passado. A não ser que este ano a Medioeste tenha receitas muito superiores às do ano passado, a empresa terá de registar o município das Caldas da Rainha como “cliente relevante” no Portal da Transparência dos Media, gerido pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Acresce que a Medioeste recebeu, no passado dia 12 de Agosto, a verba de 13.940 euros da mesma autarquia a título de “aquisição de publicidade” no Jornal das Caldas, o que representa mais de 10% do total, devendo também ficar registado no Portal da Transparência dos Media.

No caso da dona da Gazeta das Caldas, ainda não houve registo das contas de 2024 no Portal da Transparência. Porém, em 2023, teve um lucro de 42.831 euros e receitas de 393 mil euros. Se as receitas registadas em 2024 forem da mesma ordem, somando a verba recebida da autarquia das Caldas, significa que o montante do encaixe da venda do “arquivo” da Gazeta das Caldas terá superado os 20% das receitas, o que também obriga a registo na ERC da autarquia como “cliente relevante”.

Acresce que a autarquia pagou à dona deste jornal, no passado dia 12 de Agosto, o montante de 19.045 euros, para a compra de publicidade na Gazeta das Caldas.

Se não restam dúvidas sobre a importância da preservação de arquivos e acervo documental com valor histórico, também se levantam questões sobre se ónus das facturas a pagar para tapar a crise na imprensa, seja ela regional ou nacional, deve sair do bolso do Zé Povinho, ou seja, dos contribuintes.

No caso destes dois jornais, a factura paga só no último ano pelos contribuintes para a compra de “espólios” e publicidade foi de 178 mil euros, excluindo o IVA. E se estas dependências do poder local nas contas da imprensa regional não são depois reflectidas num portal gerido pelo regulador sobre a transparência dos financiamentos, resta perguntar para que serve esse portal.