Os municípios abrangidos pela circunscrição territorial do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra podem dar-se por afortunados: acabam de receber, no recente movimento judicial ordinário de 2025, a juíza Telma Liliana Mota Nogueira, cuja reconhecida competência foi valorizada pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) ao transferi-la do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (TAC Lisboa), onde exercia funções no juízo comum da área administrativa desde 2020.

A decisão foi aprovada em finais de Setembro, publicada em Diário da República no passado dia 23 e terá efeitos a partir de 14 de Novembro, permitindo agora que a magistrada leve para a circunscrição de Sintra o mesmo zelo e prudência que marcaram o seu desempenho na capital.

Telma Nogueira iniciou a carreira judicial em Loulé, passou por Ponta Delgada e acabou por fixar-se em Lisboa, onde ganhou notoriedade pela sua invulgar capacidade de reflexão prolongada, daí ter almejado a classificação, entre os seus pares, de Bom com Distinção.

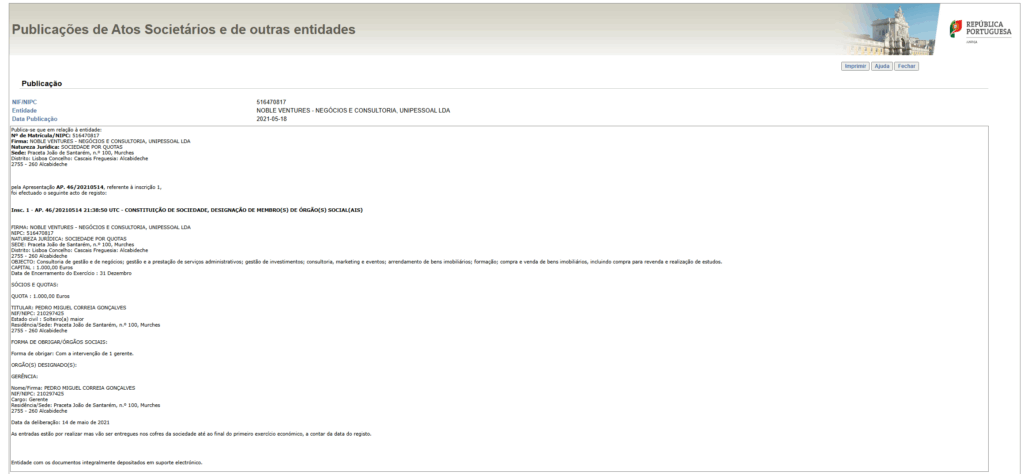

Porém, de acordo com um documento do presidente dos Tribunais Administrativos e Fiscais da Zona de Lisboa e Ilhas, a magistrada Telma Nogueira também se destacou, nos últimos anos, por ser o juiz com maior número de processos pendentes no TAC de Lisboa e arredores, mérito só ao alcance de quem não confunde pressa com justiça.

Numa listagem com vista à criação de uma unidade especial para tramitação de processos urgentes, o seu nome surge no topo dos juízes com mais processos “empatados”, expressão que, nos corredores do tribunal, designa a nobre arte de deixar amadurecer os autos até atingirem plena maturidade jurídica.

Com efeito, nesse documento, Telma Liliana Mota Nogueira contava, no início de Fevereiro de 2024, com 162 processos não urgentes, 106 urgentes e 75 dos classificados como 6ª espécie. Nos tribunais administrativos e fiscais, os processos da chamada 6.ª espécie correspondem às intimações para defesa de direitos, liberdades e garantias, uma forma processual urgente criada para proteger direitos fundamentais quando há risco iminente de violação e inexistem outros meios eficazes de tutela.

Estas intimações — que incluem também pedidos de prestação de informações, consulta de processos ou passagem de certidões — tramitam com prioridade absoluta, não se suspendem nas férias judiciais e devem ser decididas em prazos muito curtos, frequentemente de apenas dez dias. Na prática, representam a vertente mais célere e garantística da justiça administrativa, concebida para assegurar que o Estado responde com urgência a violações de direitos fundamentais.

Ora, nenhum outro juiz do TAC de Lisboa acumulava tantos processos pendentes como a juíza Telma Liliana Mota Nogueira, que liderava o quadro com 267 processos em mãos, destacando-se sobretudo na tramitação dos processos urgentes da 6.ª espécie. Excluídos os juízes estagiários — que, por regra, não intervêm neste tipo de causas —, a magistrada detinha 180 processos urgentes activos, mais 45 do que o segundo juiz com maior volume processual.

A generalidade dos cerca de vinte juízes do TAC de Lisboa contava com menos de uma centena de casos desta natureza pendentes, o que permite duas leituras igualmente plausíveis: ou o tribunal, num acto de reconhecida confiança, decidiu atribuir à juíza Telma Nogueira a fatia mais exigente da justiça urgente, confiando na sua proverbial ponderação; ou, em alternativa, a magistrada revelou uma vocação rara para fazer durar o urgente o tempo necessário para deixar de o ser.

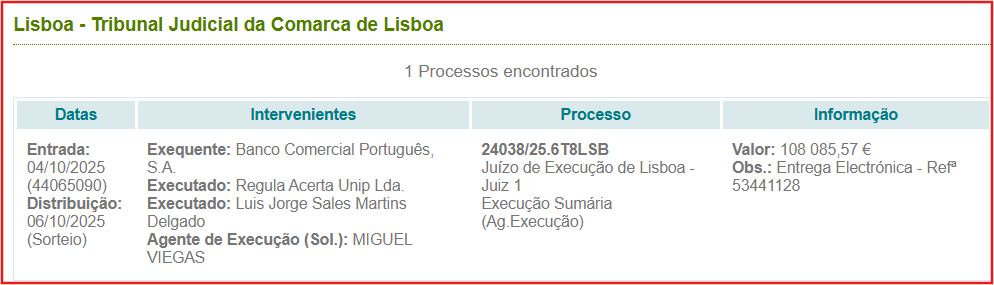

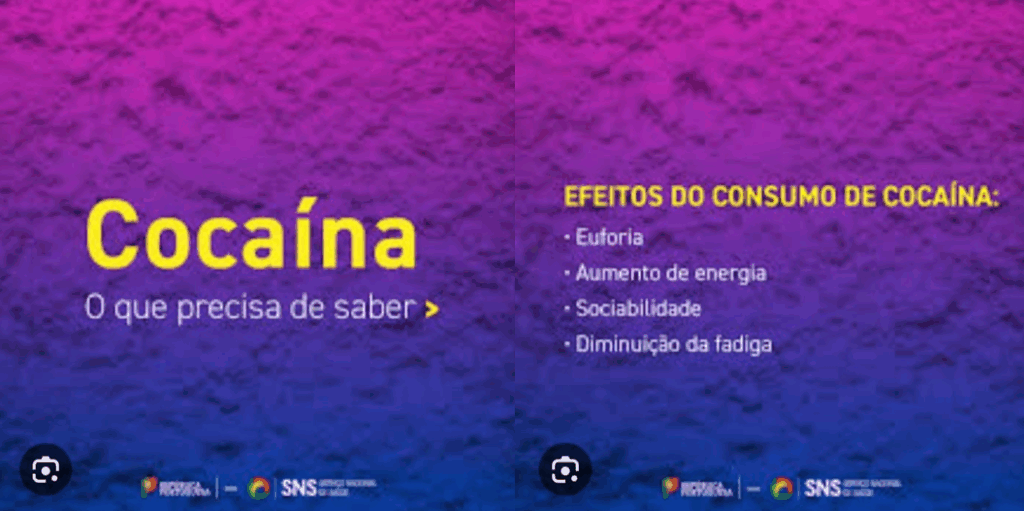

Ignora-se se esse número cresceu entretanto, mas tudo indica que sim, sobretudo em matéria de processos urgentes. Um deles — aliás, ainda hoje sem decisão — é o movido pelo PÁGINA UM contra o Ministério da Saúde, por recusa de acesso aos contratos de aquisição das vacinas contra a covid-19 e à correspondência trocada com as farmacêuticas. O processo, recorde-se, deu entrada a 31 de Dezembro de 2022 — sim, há quase três anos —, num expediente de intimação para prestação de informações e passagem de certidões, de tramitação prioritária e sem suspensão nas férias judiciais.

Aquilo que seria, portanto, um processo simples e urgente, a juíza Telma Liliana Mota Nogueira transformou-o num processo administrativo em narrativa literária. Ao longo dos últimos 34 meses, o processo converteu-se numa espécie de O Castelo kafkiano, onde cada despacho parecia aproximar o PÁGINA UM do objecto do seu pedido, apenas para logo o afastar de novo por via de um novo prazo, uma nova tradução ou uma nova interpretação procedimental.

Entre Fevereiro e Dezembro de 2023, foram doze despachos de Telma Nogueira, cada qual mais elaborado e mais inócuo do que o anterior. Num deles, a juíza chegou a questionar se o Tribunal Administrativo português teria competência para decidir a matéria, sustentando-se numa curiosa e esdrúxula tese do subdirector-geral da Saúde, André Peralta: a de que os contratos celebrados com base nos acordos prévios de compra entre a Comissão Europeia e as farmacêuticas seriam actos europeus e, portanto, imunes ao escrutínio nacional. O argumento não passou despercebido pela magistrada, que lhe concedeu a dignidade de tema para reflexão prolongada. Nem sobre essa matéria a juíza acabou por tomar uma decisão.

De facto, só em Agosto de 2024, após o Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia reconhecer a natureza pública e o interesse jurídico dos contratos de aquisição de vacinas, a juíza Telma Liliana Mota Nogueira entendeu ser oportuna uma nova movimentação. Contudo, em vez de decidir se o Ministério da Saúde devia ou não conceder acesso aos documentos, optou por um caminho mais prudente: solicitou que o Ministério continuasse a juntar versões traduzidas e expurgadas dos contratos, em sucessivas remessas de pen drives, num labor digno de um escriba digital. Decisão sobre a petição de Dezembro de 2022? Nenhuma.

Assim se foi avançando — ou recuando — entre Outubro de 2024 e Maio deste ano, com a produção de novos despachos, todos eles zelosos e meticulosos. A juíza ordenou a tradução de documentos que não haviam sido requeridos, concedeu prazos para expurgo de informação cuja eliminação nunca fora pedida nem justificada e determinou que o Ministério da Saúde entregasse documentos aos bochechos num ritual quase litúrgico: uma pen no cofre do tribunal, outra para o advogado do autor, ambas com material confidencial cuidadosamente eliminado. Mas nem sequer era essa a sua função de uma juíza perante uma intimação.

Quando, já em Maio passado, a magistrada resolveu questionar o PÁGINA UM sobre se se dava por satisfeito com a informação recebida — expurgada, traduzida e descontextualizada —, a resposta foi um rotundo “não”. O jornal reiterou o pedido original: acesso integral aos contratos, tal como foram celebrados, e à correspondência trocada com as farmacêuticas. A juíza, contudo, manteve o seu silêncio meditativo.

Desde então, o processo não voltou a merecer qualquer despacho. Cinco novos meses de mais reflexão sem acção. Assim, em 34 meses de tramitação, Telma Nogueira produziu 31 despachos, todos de natureza interlocutória, sem jamais proferir uma decisão final. Um feito que, em certos círculos, é visto como a expressão máxima da serenidade judicial. Afinal, decidir é sempre mais arriscado do que ponderar.

Saliente-se que a juíza Telma Nogueira também esteve envolvida na intimação do PÁGINA UM para acesso aos famigerados relatórios do Instituto Superior Técnico relativos à monitorização, os quais o presidente Rogério Colaço não os queria disponibilizar alegando tratarem-se de “um esboço embrionário, que consubstancia[va] um mero ensaio para um eventual relatório”. Telma Nogueira daria razão ao PÁGINA UM, mas com um pequeno problema: a sua reflexão não permitiu observar que se pedira os 52 relatórios, e não apenas o último. Resultado: apesar de se ter solicitado que reformulasse a sua decisão, a juíza recusou e o PÁGINA UM viu-se obrigado a incomodar os juízes desembargadores do Tribunal Central Administrativo do Sul que determinaram, meses mais tarde, aquilo que ela deveria ter feito logo. À conta disto, esta intimação acabou, nas duas instâncias, por demorar 29 meses. Menos mau.

A transferência da juíza Telma Nogueira para o TAF de Sintra surge, assim, como um gesto de confiança institucional: o CSTAF terá reconhecido, decerto, que a sua experiência adquirida em Lisboa — na arte de prolongar o indefinido — será de inestimável utilidade numa comarca onde também não faltam processos urgentes à espera de contemplação.

Segundo apurou o PÁGINA UM, a juíza Telma Liliana Mota Nogueira preza a perfeição e evita a precipitação – e talvez por isso, o processo de intimação urgente sobre os contratos das vacinas e a troca de correspondência num negócio de mais de mil milhões de euros continue um mistério escondido. Sintra, com a sua tradição de palácios e nevoeiros, não poderia desejar uma juíza mais adequada: uma guardiã do tempo capaz de provar que, no reino da justiça administrativa, a urgência é uma arte hermética.

***

Conheça a petição (o que o PÁGINA UM desejava) e os 31 despachos da juíza

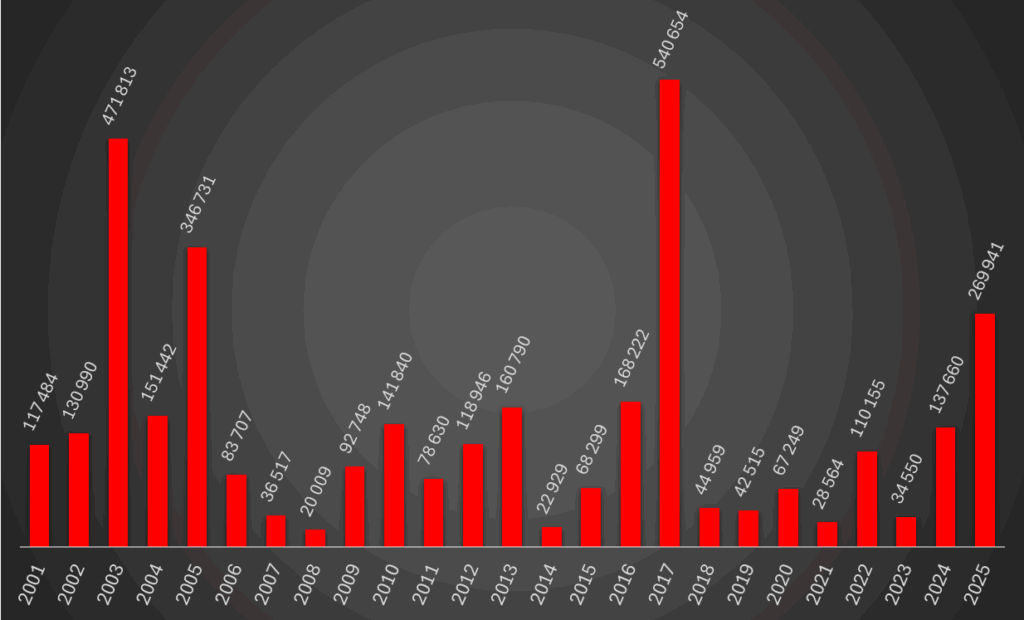

2022-12-31 – Petição de Pedro Almeida Vieira após recusa do Ministério da Saúde em facultar os contratos das vacinas contra a covid-19 (quatro estiveram no Portal Base mas foram posteriormente apagados), as facturas e guias de remessa e a correspondência com as farmacêuticas.

2023-01-27 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que notifica o Autor, Pedro Almeida Vieira, para, no prazo de cinco dias, se pronunciar sobre a resposta do Ministério da Saúde no processo de intimação para prestação de informações e certidões.

2023-02-20 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação do Ministério da Saúde para, no prazo de cinco dias, se pronunciar sobre o requerimento apresentado por Pedro Almeida Vieira em 6 de Fevereiro de 2023, nomeadamente quanto à existência dos contratos cujo acesso é peticionado nos autos.

2023-03-24 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que ordena, como não houve resposta, a repetição da notificação do Ministério da Saúde para, no prazo de cinco dias, se pronunciar sobre o requerimento apresentado por Pedro Almeida Vieira em 6 de Fevereiro de 2023, designadamente quanto à existência dos contratos cujo acesso é peticionado nos autos.

2023-06-02 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina três diligências: notificar Pedro Almeida Vieira para, em cinco dias, apresentar a tradução dos contratos (que estiveram no Portal Base e foram apagados pela Direcção-Geral da Saúde) em língua estrangeira anexos ao requerimento de 6 de Fevereiro de 2023; notificar o Ministério da Saúde para juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia do ofício da DGS de 13 de Janeiro de 2023 referido nos autos; e notificar igualmente o Ministério da Saúde para se pronunciar sobre o requerimento apresentado em 17 de Abril de 2023.

2023-06-16 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que admite a junção aos autos da tradução apresentada por Pedro Almeida Vieira, determina que o Ministério da Saúde junte, em dez dias, cópia integral do ofício da DGS de 13 de Janeiro de 2023, e concede uma prorrogação de dez dias ao mesmo Ministério para cumprimento do despacho anterior de 2 de Junho de 2023.

2023-07-15 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que admite a junção aos autos dos documentos traduzidos apresentados por Pedro Almeida Vieira e de novo documento, e determina que o Ministério da Saúde traduza, em cinco dias, a parte em língua estrangeira do ofício n.º 1695 da DGS de 26 de Junho de 2023, juntando-a aos autos.

2023-09-19 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação de Pedro Almeida Vieira para, em cinco dias, se pronunciar sobre o ofício da DGS n.º 1695, de 26 de Junho de 2023, e ordena ao Ministério da Saúde que junte aos autos, no mesmo prazo, a informação pública relativa aos contratos das vacinas, devidamente traduzida para português caso esteja redigida em língua estrangeira.

2023-09-28 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a junção aos autos de um requerimento apresentado por Rui Amores, mandatário de Pedro Almeida Vieira, que alertava para o facto de que os contratos estavam na posse do Ministério da Saúde e que não eram aqueles que a DGS apontava como estando no site da Comissão Europeia.

2023-09-28 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que concede ao Ministério da Saúde uma prorrogação de trinta dias para juntar aos autos a informação solicitada no despacho de 19 de Setembro de 2023, devidamente traduzida para português se estiver em língua estrangeira, e ordena a notificação dos mandatários das partes.

2023-10-31 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que concede ao Ministério da Saúde um prazo adicional de vinte dias para juntar aos autos, em formato digital, a informação solicitada no despacho de 19 de Setembro de 2023, devidamente traduzida para português caso se encontre em língua estrangeira, e ordena a notificação dos mandatários das partes.

2023-12-11 – Depois de confrontado com o facto evidente de que os documentos entregues pelo Ministério da Saúde não diziam respeito ao solicitado, despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que ordena a inserção, no processo físico, dos documentos apresentados pelo Ministério da Saúde em 20 de Novembro de 2023 — incluindo contratos de vacinação traduzidos e expurgados — para análise e tramitação, determinando que, após essa junção, o processo seja imediatamente concluso para decisão.

2023-12-15 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que admite a junção aos autos dos documentos apresentados pelo Ministério da Saúde em 20 de Novembro de 2023, reconhecendo a sua relevância para a decisão, e determina a notificação de Pedro Almeida Vieira para, em cinco dias, se pronunciar sobre a eventual verificação da excepção dilatória de incompetência internacional do Tribunal Administrativo de Lisboa, invocada com base nas cláusulas dos Acordos Prévios de Compra celebrados entre a Comissão Europeia e as farmacêuticas.

2024-01-10 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação do Ministério da Saúde para, em cinco dias, se pronunciar sobre o requerimento apresentado por Pedro Almeida Vieira em 27 de Dezembro de 2023, dando-se igualmente conhecimento do despacho ao autor.

2024-01-31 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação de Pedro Almeida Vieira para, em cinco dias, se pronunciar sobre o requerimento apresentado pelo Ministério da Saúde em 17 de Janeiro de 2024.

2024-08-28 – Mencionando expressamente o Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 17 de Julho de 2024 (Processo T-689/21), que reconheceu a natureza pública e o interesse jurídico dos contratos de aquisição de vacinas no âmbito europeu, o despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira ordena ao Ministério da Saúde que, em quinze dias, junte aos autos todos os formulários “Vaccine Order Form” assinados por Portugal, com tradução e expurgo da informação confidencial, e que informe se existem outros contratos ou documentos relacionados com a aquisição de vacinas contra a Covid-19, determinando também a notificação de Pedro Almeida Vieira.

2024-09-17 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que concede ao Ministério da Saúde uma prorrogação de quarenta dias para apresentar nos autos os documentos solicitados no despacho de 28 de Agosto de 2024, mantendo-se o prazo a contar do termo do período inicial de quinze dias, e determinando a notificação dos mandatários das partes.

2024-09-23 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que ordena a notificação da mandatária do Ministério da Saúde para, em dois dias, se pronunciar sobre a nulidade processual invocada por Pedro Almeida Vieira relativamente ao despacho de 17 de Setembro de 2024 (que concedeu uma prorrogação injustificada de um prazo), garantindo o exercício do contraditório antes de eventual decisão sobre a questão suscitada.

2024-10-03 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que defere a nulidade arguida por Pedro Almeida Vieira relativamente ao despacho de 17 de Setembro de 2024, reconhecendo que não fora assegurado o contraditório, e determina a notificação do autor para, em dois dias, se pronunciar sobre o requerimento apresentado pelo Ministério da Saúde em 16 de Setembro de 2024.

2024-10-31 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que concede ao Ministério da Saúde novo prazo de quinze dias para juntar aos autos os documentos solicitados no despacho de 28 de Agosto de 2024, devidamente traduzidos para português se redigidos em língua estrangeira, justificando a decisão com o hiato temporal decorrido e com pedidos anteriores de prorrogação, e determinando a notificação dos mandatários das partes.

2024-11-08 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina que a mandatária do Ministério da Saúde junte, no prazo de cinco dias, duas cópias adicionais da pen já apresentada nos autos, destinando-se uma ao mandatário de Pedro Almeida Vieira e outra a permanecer arquivada no processo.

2024-11-26 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação do mandatário de Pedro Almeida Vieira para proceder, no prazo de quinze dias, à recepção em mão no tribunal de uma das duas pen drives entregues pelo Ministério da Saúde, contendo matéria reservada, e ordena igualmente a notificação da mandatária da Entidade demandada.

2025-01-15 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação do Ministério da Saúde para, em cinco dias, indicar o período de tempo necessário à recolha, tratamento, tradução e expurgo da correspondência trocada entre as entidades adjudicantes e adjudicatárias relativa à aquisição de vacinas contra a Covid-19, atendendo às dificuldades logísticas invocadas, e ordena a notificação do mandatário de Pedro Almeida Vieira.

2025-01-22 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação do mandatário de Pedro Almeida Vieira para, em cinco dias, se pronunciar sobre o requerimento apresentado pela mandatária do Ministério da Saúde em 21.01.2025, dando-se conhecimento à contraparte.

2025-02-11 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que ordena ao Ministério da Saúde a junção, no prazo de dez dias, de toda a correspondência trocada entre as entidades adjudicantes e adjudicatárias relativa à aquisição de vacinas contra a Covid-19, incluindo a tradução dos documentos em língua estrangeira e o expurgo da informação confidencial, em cumprimento dos despachos anteriores de 28 de Agosto de 2024 e 15 de Janeiro de 2025.

2025-03-03 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a junção aos autos físicos de uma das pen drives entregues pelo Ministério da Saúde, para acesso do Tribunal, e ordena a notificação do mandatário de Pedro Almeida Vieira para proceder, no prazo de quinze dias, à recepção em mão da segunda pen no tribunal, contendo matéria reservada, dando-se conhecimento à mandatária da Entidade demandada.

2025-03-05 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação do Ministério da Saúde para, em cinco dias, juntar aos autos duas pen drives contendo a documentação ainda em falta — cuja tradução para português foi anunciada mas não concluída —, devendo posteriormente juntar a respectiva tradução, e ordena a notificação dos mandatários das partes sobre as junções e diligências efectuadas nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2025.

2025-03-06 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que ordena à Unidade Orgânica do Juízo Administrativo Comum que deposite no cofre do tribunal, com termo nos autos electrónicos, o envelope amarelo contendo a pen entregue pelo Ministério da Saúde em 25 e 26 de Fevereiro de 2025, ficando a outra pen junta aos autos físicos.

2025-03-25 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina à Unidade Orgânica do Juízo Administrativo Comum o depósito no cofre do tribunal, com termo nos autos electrónicos, do envelope contendo a pen entregue pelo Ministério da Saúde em 24 de Março de 2025, ficando a outra pen referida no requerimento junta aos autos físicos.

2025-03-31 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação do mandatário de Pedro Almeida Vieira para recepção, no prazo de quinze dias, das pen drives entregues pelo Ministério da Saúde em 24 de Março de 2025, bem como das referidas nos despachos de 3 e 5 de Março de 2025, mantendo-se o procedimento de entrega em mão no tribunal devido à natureza reservada da matéria, e ordena a notificação da mandatária da Entidade demandada.

2025-05-06 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação do mandatário de Pedro Almeida Vieira para, em cinco dias, informar se considera satisfeita a pretensão formulada no processo, advertindo que, caso assim se verifique, poderá ser declarada a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, e ordena a notificação da mandatária do Ministério da Saúde.

2025-05-14 – Despacho da juíza Telma Liliana Mota Nogueira que determina a notificação da mandatária do Ministério da Saúde para, em cinco dias, se pronunciar sobre o requerimento apresentado pelo mandatário de Pedro Almeida Vieira em 14 de Maio de 2025 (que solicitava que o Tribunal decidisse sobre o direito de acesso e não que estivesse a querer moderar o acesso com cortes de informação), e ordena a notificação deste último para conhecimento.

2025-10-30 – Sentença da da juíza Telma Liliana Mota Nogueira – não houve.