A eficácia relativa da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 em crianças do Estado de Nova Iorque caiu tão rapidamente ao fim de apenas um mês que as suas vantagens, face às incertezas sobre efeitos adversos a longo prazo e aos riscos de miocardite, se mostram mais do que questionáveis.

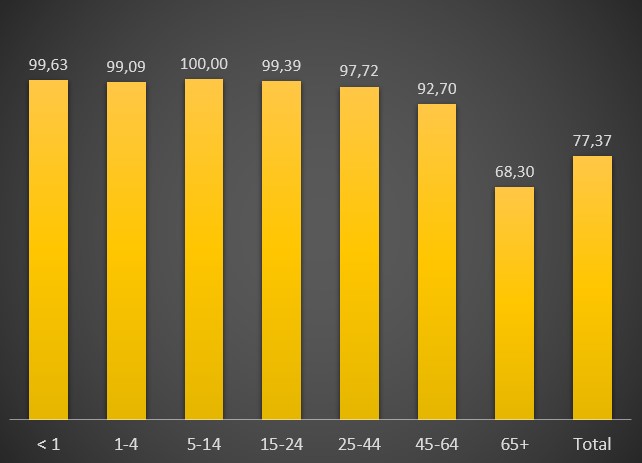

Um estudo realizado pelo Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque, e divulgado ontem no site medRxiv – ainda a necessitar de revisão pelos pares (peer review) – revela que durante a vaga da variante Omicron, a eficácia das vacinas ao fim de um período de 28 a 34 dias era apenas de 12% para as crianças dos 5 aos 11 anos. Nos adolescentes (12-17 anos), a eficácia era um pouco melhor: rondava ainda os 50% ao fim do mesmo período.

O impacte deste estudo tem tido destaque assinalável nos principais órgãos de comunicação social dos Estados Unidos, entre os quais o New York Times, CNBC, NBC News e CNN, e mesmo deste lado do Atlântico, como o The Guardian.

Envolvendo 365.502 crianças e 852.384 adolescentes vacinados naquele Estado norte-americano – com uma população quase o dobro da portuguesa –, o estudo comparou a incidência de casos positivos e hospitalizações deste grupo com não-vacinados da mesma idade entre finais de Novembro de 2021 e Janeiro deste ano, ou seja, em pleno surto da Omicron.

Recorde-se que a actual vacina da Pfizer foi desenvolvida para combater a variante Alpha do SARS-CoV-2, sendo que a Omicron, agora largamente dominante, se tem revelado de maior transmissibilidade, mas também de muito menor agressividade. E também se deve salientar que as autoridades de saúde norte-americana (FDA) e europeia (EMA) autorizaram doses menores para crianças: apenas 10 microgramas por dose em vez das habituais 30 microgramas nas restantes idades.

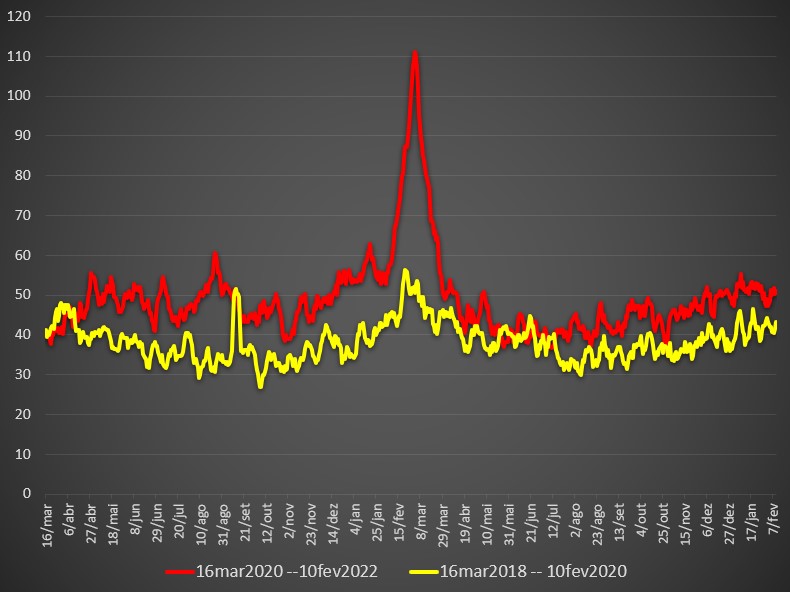

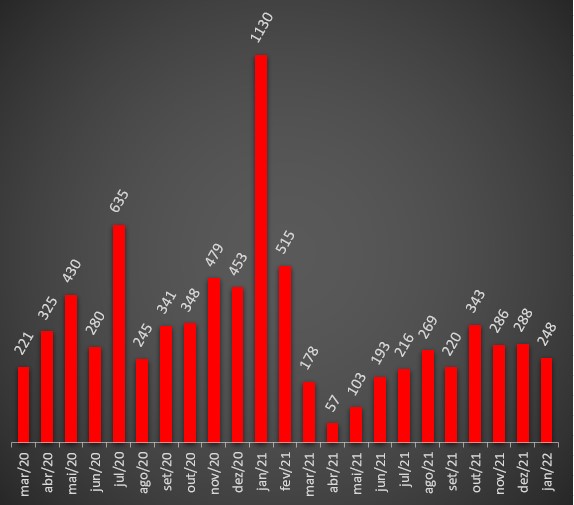

De acordo com o estudo norte-americano, analisado pelo PÁGINA UM, comparando crianças vacinadas e não-vacinadas, ainda se observou uma diferença significativa nas taxas de incidência na semana de 13-19 de Dezembro: 39 e 122 por 100.000, respectivamente, o que significava que a eficácia das vacinas na incidência era então de 68%. Nas hospitalizações essa eficácia inicial era de 100%, embora nos não-vacinados os números de internamentos fossem bastante baixos: 0,22 hospitalizações por 100.000 crianças, ou seja, 0,00022%.

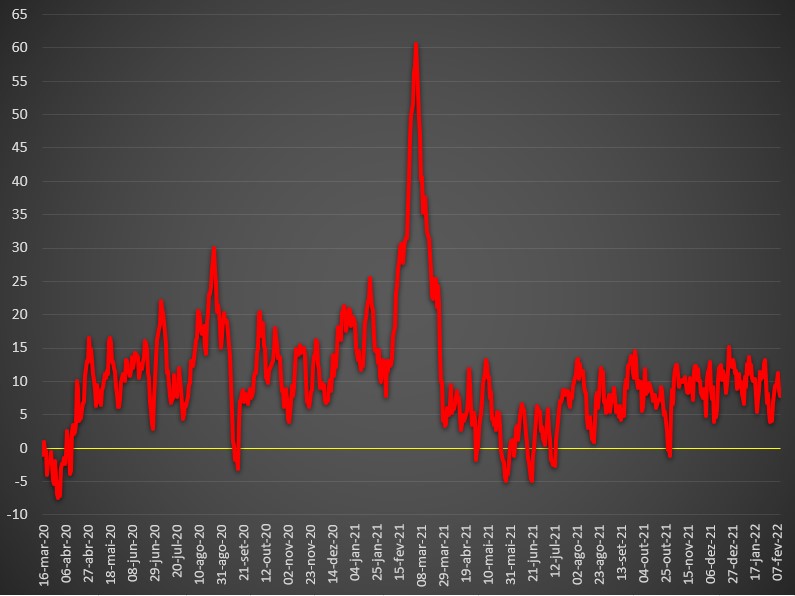

Com o avançar do tempo – e também com o surto da variante Omicron a atingir o seu auge no meio do Inverno –, sendo certo que a incidência aumentou tanto nas crianças vacinadas como nas não-vacinadas, a razão da taxa de incidência – ou seja, a proporção da incidência de casos positivos entre não-vacinados e vacinados – desceu abruptamente. Se na semana de 13-19 de Dezembro ainda era de 3,1; três semanas mais tarde (3-9 de Janeiro) já só era de 1,9, situando-se em 1,1 na semana de 24-30 de Janeiro. Significa assim que os vacinados estavam já praticamente desprotegidos. Ou, do ponto de vista da eficácia das vacinas, esta só reduzia o risco em 12%.

Em relação às hospitalizações das crianças, o efeito de decréscimo não se revelou tão drástico, mas mesmo assim foi muito significativo. Na semana de 24-30 de Janeiro, as hospitalizações de crianças nova-iorquinas não-vacinadas era de 0,60 por 100.000, enquanto as vacinadas eram de 0,31, o que significava uma razão da taxa de incidência de apenas 1,9 e uma eficácia da vacina somente de 48%.

Note-se também, mais uma vez, que as hospitalizações nestas faixas etárias são bastante baixas tanto para os vacinados como para os não-vacinados. Com efeito, se aplicado a Portugal – com cerca de 600 mil crianças neste grupo etário –, significaria que, na última semana de Janeiro, seriam internadas por covid-19 entre três e quatro crianças se não houvesse programa de vacinação, e entre uma e duas se esse programa tivesse atingido todas. Recorde-se, ainda, que no nosso país ainda não se registou qualquer morte em crianças atribuída à covid-19.

Para os adolescentes nova-iorquinos, a tendência de decréscimo abrupto da eficácia das vacinas também se observou ao longo do surto da Omicron. Se em relação à protecção contra a infecção (medida em termos de incidência), a vacina mostrava uma eficácia de 85% em finais de Novembro, em meados de Janeiro já só rondava os 50%.

Nas hospitalizações, a eficácia mesmo assim manteve-se mais estável, embora com tendência também decrescente. Na segunda semana de Dezembro rondava os 95%, mas em finais de Janeiro já se situava nos 73%. Note-se também, mais uma vez, que as hospitalizações em adolescentes por covid-19 são raras, tanto para vacinados como para não-vacinados. Na semana de 24-30 de Janeiro, observou-se que 0,00136% dos adolescentes não-vacinados foram internados por covid-19, enquanto essa percentagem era de 0,00037% para os adolescentes vacinados.

Os autores do estudo, todos pertencentes à Autoridade de Saúde do Estado de Nova Iorque – um dos mais rígidos na implementação de programas de vacinação –, mantêm, contudo, uma opinião favorável às vacinas da Pfizer, considerando apenas ser necessário “estudar a dosagem alternativa” para crianças, e sugerindo ainda ser preciso manter “o uso de máscaras, para prevenir infecção e transmissão”.

Os resultados deste estudo também colocam ainda mais em causa a eficácia do uso de certificados digitais como instrumentos de controlo da pandemia, uma vez que aqueles têm, actualmente, no espaço europeu, uma duração de nove meses.