Há momentos na História em que o discurso político, o pensamento público e até a consciência individual parecem mergulhados num torpor feito de palavras repetidas, de ideias ocas, de rituais sem alma. Vivemos um desses tempos. Um tempo em que as ideologias, outrora projectos estruturantes de mundo, caíram no descrédito ou na irrelevância, sendo substituídas por etiquetas vagas, por alinhamentos circunstanciais e por automatismos discursivos que já não mobilizam consciências nem iluminam caminhos.

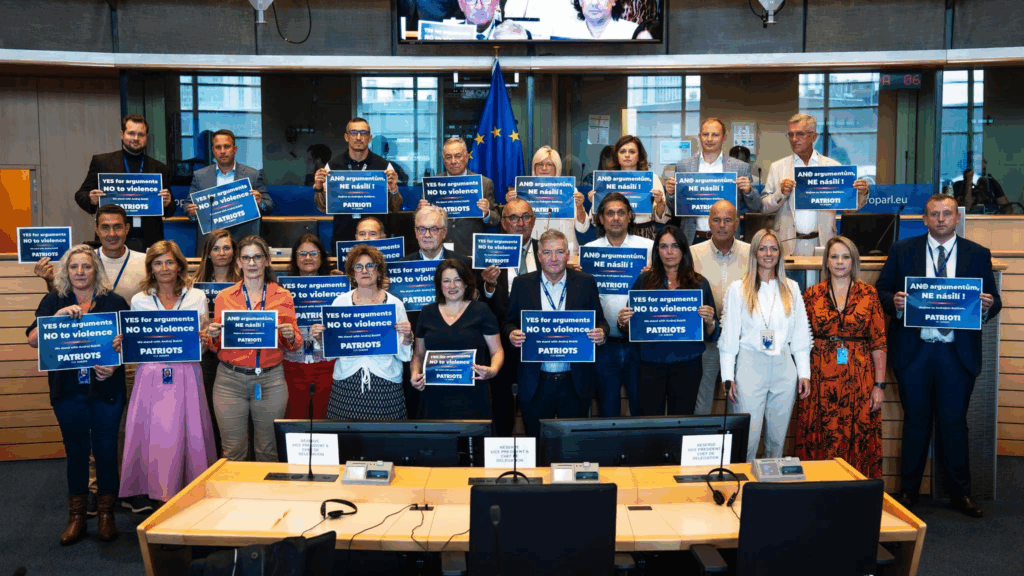

A política deixou, em larga medida, de ser a arte da escolha entre visões de sociedade para se converter num mercado de slogans, numa arena de reacções instintivas, numa sequência de performances ajustadas ao algoritmo ou ao inquérito de opinião. Por isso, mostra-se cada vez mais urgente recentrar o debate nos valores — não nos rótulos, não nos programas, não nos partidos, mas nos valores perenes que dão sentido à liberdade, à verdade, à responsabilidade e à soberania do indivíduo e da comunidade.

1. O colapso das ideologias tradicionais e a ascensão do dogmatismo funcional

Durante grande parte do século XX, os confrontos ideológicos não eram apenas jogos de poder: eram confrontos de visões do mundo. O liberalismo clássico, o socialismo democrático, o conservadorismo nacional — com todas as suas variantes e degenerescências — disputavam entre si não apenas votos, mas sentidos, princípios e horizontes. Discutia-se o papel do Estado, o valor da propriedade, a relação entre liberdade e igualdade, o lugar da tradição e da inovação.

Discutia-se, de facto, política — com paixão, com erro, com demagogia por vezes, mas com substância. Havia, para o bem e para o mal, uma batalha de ideias. A própria luta contra as formas totalitárias — o nazismo, o comunismo, o fascismo — exigia posicionamento e coragem intelectual. Ser de direita ou de esquerda implicava, até certo ponto, uma coerência moral, um conjunto de referências, um mapa do mundo.

Essa arquitectura ruiu. Não de forma repentina, mas por erosão lenta. O liberalismo económico divorciou-se do liberalismo político, convertendo-se numa técnica de gestão de mercados. O socialismo sucumbiu entre a burocracia estatal e a sedução do consumo. O conservadorismo deixou de conservar seja o que for — perdeu o sentido de pertença e rendeu-se ao marketing político. Aquilo que sobra das ideologias do século XX são versões anémicas de si mesmas: a esquerda que defende bancos e vacinações compulsórias; a direita que aceita défices, censura e dissolução da soberania nacional; os centristas que vegetam entre um simulacro de consenso e a rendição à tecnocracia.

As ideologias perderam conteúdo porque foram cooptadas pelos aparelhos institucionais, pelos interesses económicos, pela lógica da comunicação instantânea. Como defendeu o recém-falecido filósofo britânico Alasdair MacIntyre, vivemos um tempo de “fragmentação moral”: já não há um quadro partilhado de sentido, mas apenas segmentos dispersos de valores instrumentais, sem hierarquia nem finalidade comum.

O resultado não tem sido a emancipação do cidadão, mas a sua reprogramação funcional. O vazio deixado pelas ideologias não foi ocupado por um renascimento do pensamento, mas por um novo dogmatismo: mais discreto, mais eficaz, mais domesticador. Não se apresenta como ideologia, mas como inevitabilidade. Não propõe um projecto político, mas uma engenharia social. Este novo dogmatismo é funcional, não doutrinário: não tem como missão formar convicções, mas produzir comportamentos. Apresenta-se sobretudo como tecnocracia apostada na neutralidade, na moral institucionalizada que se confunde com virtude, no higienismo que se impõe como salvação, na burocracia da igualdade que desumaniza em nome da inclusão — é o poder sem rosto, sem narrativa, sem contestação visível; é um poder que normaliza o anormal e rotula como extremista quem apenas ousa pensar fora da grelha predefinida.

Estamos perante uma nova forma de tirania da maioria, como já antecipava Alexis de Tocqueville no século XIX: uma maioria não necessariamente numérica, mas mediática, algorítmica, institucional — uma maioria fabricada e legitimada não pelo debate, mas pela repetição. Este novo consenso moral-operativo não precisa de censura formal: basta-lhe a difamação mediática, o cancelamento digital, o controlo subtil da linguagem, o medo socialmente inculcado. O triunfo da tirania da maioria surge com a instalação da uniformidade do pensamento, da obediência voluntária, da infantilização do juízo. Embora numa outra perspectiva, Hannah Arendt alertou para a banalidade do mal — e esse mal implanta-se agora não pelo fanatismo ideológico, mas pela normalização da passividade, pela rotinização da mentira, pela aceitação preguiçosa da ordem estabelecida.

Esse novo dogmatismo apresentou-se, sobretudo na última década, e particularmente desde 2020, com múltiplas máscaras: sanitária, climática (não ambiental), identitária, digital. Mas por trás de todas essas máscaras está o mesmo impulso: manter o indivíduo sob vigilância e a sociedade sob tutela, convencer-nos de que a liberdade é perigosa, a dúvida é ofensiva, a responsabilidade é opressiva, a verdade é relativa. Tudo é reconfigurado ao serviço da funcionalidade: a Ciência como validação de políticas, a Educação como engenharia comportamental, a Cultura como entretenimento subvencionado, o Jornalismo como extensão do poder. E o mais grave é esse processo muitas vezes ser aceite pelos próprios agentes sociais — médicos, professores, jornalistas, juristas — que, em vez de resistirem, adaptam-se, integram-se, reproduzem as lógicas institucionais sob o pretexto de servirem o bem comum.

Estamos, pois, num tempo em que os partidos e os políticos já não pensam, apenas reagem; em que os parlamentos já não deliberam, apenas carimbam; em que os cidadãos já não escolhem, apenas consentem. A democracia formal mantém-se — com eleições livres, debates condicionados, liberdades reguladas —, mas a substância do regime democrático esvaziou-se: sem ideologias com conteúdo e sem valores em disputa, a política degenerou numa luta de máquinas, de narrativas e de ressentimentos. Restam alguns focos de lucidez, por vezes na periferia, por vezes fora do sistema político, mas são tratados como excentricidades ou ameaças, nunca como interlocutores legítimos.

É neste cenário que este conjunto de crónicas se inscreve — não como manifesto partidário, nem como catecismo ideológico, mas como exercício de resgate do essencial. Não proponho substituir uma ortodoxia por outra, mas recentrar o debate no que verdadeiramente importa: os valores que permitem pensar e agir com liberdade, integridade e responsabilidade. Contra a lógica das etiquetas e das fidelidades tribais, sugiro aqui uma grelha de princípios que, sendo antigos, se tornam hoje revolucionários. Por exemplo, o simples acto de afirmar que a liberdade é um valor superior à segurança, que a soberania é um direito democrático e não uma relíquia nacionalista, que a verdade importa mesmo quando é incómoda, que o Jornalismo deve vigiar o poder e não servi-lo — tudo isso, que há poucas décadas seria senso comum liberal ou republicano, tornou-se subversivo.

Estas crónicas, por isso, não servem para crentes, mas para pensantes. Não ofereço soluções mágicas nem convido à adesão automática. Convido, sim, ao exame crítico, à recusa do automatismo, à recuperação do juízo moral. Inicio a partir de um diagnóstico duro — o colapso das ideologias e a ascensão de um dogmatismo funcional e anónimo — para propor um caminho exigente: o da reconstrução do espaço público com base em valores sólidos, não em alinhamentos convenientes. Um caminho que não se faz com indignações epidérmicas nem com palavras de ordem, mas com coragem intelectual, memória histórica e sentido de responsabilidade.

Aquilo que proponho, portanto, não é o regresso a um passado idealizado, mas a recuperação daquilo que foi abandonado por preguiça, por medo ou por conveniência. A liberdade, a verdade, a responsabilidade, a soberania, a integridade, a crítica, a expressão livre — não como bandeiras identitárias, mas como fundamentos de uma vida cívica digna. Dizer isto é, hoje, um acto político — e, talvez, um acto de resistência.

2. A necessidade de um novo referencial baseado em valores perenes

A erosão das grandes ideologias não deu lugar ao pensamento, mas ao vazio. E esse vazio, incapaz de suportar a exigência do juízo crítico, foi rapidamente preenchido por sucedâneos discursivos que prometem tudo e significam quase nada.

O mais insidioso destes sucedâneos é o centrismo, essa palavra cómoda que disfarça a abdicação do pensamento sob a aparência de equilíbrio. O centro político, que poderia ser um espaço de síntese ou de ponderação, converteu-se num refúgio para os que recusam escolher, os que temem afirmar, os que preferem a gestão à visão. O mesmo se aplica à chamada moderação, termo que nos tempos actuais deixou de significar prudência ou contenção para se tornar sinónimo de capitulação moral. Já não é o radicalismo que assusta: é a possibilidade de ter convicções claras, de afirmar valores como inegociáveis, de recusar as zonas cinzentas que anestesiam o juízo.

A consciência social, por sua vez, tornou-se uma fórmula piedosa para justificar políticas contraditórias, assistencialismos estruturais e moralismos públicos. Com ela, legitima-se tudo: da restrição de liberdades à imposição de comportamentos, desde que embrulhado numa linguagem de inclusão e compaixão institucionalizada. Trata-se, no fundo, de uma operação de ocultação: esvaziar o conteúdo político do debate, neutralizar os conflitos de valor e transformar a deliberação democrática num ritual de consenso forçado, onde discordar é ser extremista e questionar é ser perigoso.

Estas soluções fáceis não são apenas intelectualmente pobres: são mecanismos activos de erosão da cidadania, pois promovem a obediência revestida de virtude e a conformidade disfarçada de ponderação.

Neste cenário, torna-se fulcral um novo referencial, mas não um referencial ideológico — já vimos como as ideologias se tornaram cascas vazias, instrumentos de marketing ou de sobrevivência partidária. Aquilo que se impõe é a substituição das etiquetas por uma arquitectura de valores, que sirvam de critério normativo e de fundamento ético para a acção pública e individual. Esta arquitectura não é um sistema fechado, mas uma grelha de referência; não impõe conclusões, mas fornece critérios de orientação, que permitem distinguir entre o essencial e o acessório, entre aquilo que pode ser negociado e o que deve ser preservado, entre o que é opinião e aquilo que é princípio.

A proposta destas crónicas assenta precisamente nesse resgate dos valores estruturantes, que não dependem de programas eleitorais, de conveniências partidárias ou de consensos fugazes. Falo de valores que não mudam com o ciclo noticioso nem oscilam ao sabor das redes sociais. Falo da liberdade, da verdade, da responsabilidade, da soberania, da expressão crítica, da integridade — valores que moldam o carácter de uma sociedade e a dignidade de um cidadão. Não são fórmulas — são fundamentos. Não são sentimentos — são compromissos. E é essa distinção que urge recuperar, pois a confusão também se mostra quando se acredita que “valores” são apenas slogans ou posturas públicas.

Mas, afinal, o que são valores perenes? A resposta deveria ser simples: são aqueles princípios que resistem ao tempo, à moda e à manipulação, que exigem constância, coragem e clareza — precisamente por não serem adaptáveis ao gosto do dia. São aqueles que, como dizia Simone Weil, nos enraízam: não nos prendem ao passado, mas impedem que sejamos levados pela corrente de cada presente. A liberdade, por exemplo, não é uma política — é um princípio. A verdade não é um ponto de vista — é uma exigência. A responsabilidade não é uma função — é uma escolha pessoal. A soberania não é um capricho nacionalista ou patriótico — é o direito a decidir o próprio destino. Estes valores não são acessórios: são a gramática da dignidade.

Já os valores acessórios — como a eficiência, a inovação, a sustentabilidade ou a competitividade —, embora possam ser desejáveis, não fundam nada por si mesmos. São instrumentais, não estruturantes. Podem servir a liberdade ou a tirania, a responsabilidade ou o servilismo, consoante o fim que os enquadra. A confusão entre uns e outros é, aliás, um dos grandes perigos do tempo presente: tomam-se meios por fins, virtudes técnicas por virtudes morais, consensos operacionais por princípios políticos. E assim, pouco a pouco, perde-se o sentido do essencial — como quem, em nome de conduzir mais depressa, se esquece do destino.

Proponho, assim, um acto de ordenação — não no sentido autoritário, mas no sentido aristotélico: recolocar cada coisa no seu lugar, distinguir os planos, hierarquizar os critérios. Vivemos agora, como advertiu no século passado Isaiah Berlin, num mundo de conflitos trágicos entre valores; mas o pluralismo de valores não é relativismo. Saber que há valores em tensão não significa que todos valham o mesmo. A liberdade pode entrar em tensão com a segurança, mas não é por isso que se pode abolir uma em nome da outra. A verdade pode colidir com a conveniência, mas não é por isso que se pode renunciar à sua busca como se fosse um luxo. A responsabilidade pode ser dura, mas não é por isso que se deve infantilizar o cidadão sob o pretexto da protecção.

Neste contexto, os valores perenes funcionam como âncoras num tempo líquido, para usar a célebre metáfora do sociólogo polaco Zygmunt Bauman. São antídotos contra a manipulação emocional, contra a oscilação retórica, contra a volatilidade programática. Permitem, sobretudo, resgatar a autonomia do juízo, que é o verdadeiro fundamento de uma democracia viva. Quando tudo é opinião e tudo é sensibilidade, os valores fornecem uma base para o discernimento. Quando tudo é ruído e reacção, os valores permitem distinguir o necessário do acessório, o essencial do conjuntural.

Talvez seja esse, afinal, o maior desafio contemporâneo: reaprender a distinguir. Distinguir entre liberdade e permissividade, entre verdade e narrativa, entre responsabilidade e delegação, entre soberania e isolamento, entre expressão e propaganda. Só essa capacidade de discriminar, de julgar, de hierarquizar — e de agir em conformidade — permite que o indivíduo se afirme como sujeito cívico, e não como peça funcional de uma engrenagem social ou económica. E é essa distinção, esse juízo, essa coragem que os valores perenes exigem e oferecem.

Estas crónicas serão, pois, um convite para essa reconstrução. Não com arrogância moral, nem com nostalgia restauradora, mas com a serenidade crítica de quem acredita que há coisas que não passam — e que, por isso, nos podem orientar quando tudo parece disperso. Valores em vez de ideologias; critérios em vez de slogans; consciência em vez de reflexo. Essa é a proposta. E também a provocação.

3. Uma crítica à infantilização da cidadania e à política performativa

Entre os efeitos mais perversos do esvaziamento ideológico e do colapso valorativo está a lenta, mas eficaz, infantilização da cidadania. O cidadão emancipado, consciente dos seus direitos, mas também dos seus deveres, informado e capaz de deliberar, deu lugar a uma figura tutelada — um menor cívico perpétuo, que não pensa, mas consome; que não questiona, mas subscreve; que não age, mas espera que alguém o represente, o proteja, o salve.

O Estado, outrora pensado como expressão da vontade política do povo soberano, converteu-se numa entidade paternalista, uma espécie de tutor universal que administra riscos, distribui subsídios e regula comportamentos, sempre em nome do bem, da segurança, da inclusão ou da saúde pública. E o cidadão, por sua vez, já não é um sujeito político, mas um cliente de direitos, sempre pronto a reclamar, mas pouco disposto a participar; sempre ávido de garantias, mas alérgico à responsabilidade.

Esta cultura da tutela, alimentada por décadas de pedagogia estatal, de retórica protectora e de engenharia social, produziu um modelo de cidadania que já não é autónomo, mas dependente por design — dependente do Estado, das instituições, dos especialistas, das plataformas. A autonomia tornou-se suspeita; a dúvida, subversiva; a exigência de coerência, um luxo burguês. Promoveu-se a ideia de que o cidadão precisa de ser guiado, esclarecido, conduzido — como se a maturidade política fosse uma meta inalcançável e a liberdade, uma ameaça à ordem. Esta concepção tutelaresca do poder reduziu o espaço público a uma espécie de sala de aula infantilizada, onde os “bons alunos” recebem prémios e os “mal-comportados” são punidos com censura, marginalização ou rotulagem.

Paralelamente, a política tornou-se espectáculo. Não no sentido clássico de representação — que pressupunha uma ligação simbólica com a vontade colectiva —, mas no sentido contemporâneo de simulação. O Parlamento deixou de ser um fórum de debate para ser um palco de encenação. As redes sociais converteram-se no verdadeiro hemiciclo do presente: é ali que se ganha ou perde o dia, que se define a agenda, que se forjam reputações.

O político performativo não tem ideias, mas frases; não tem visão, mas pose; não tem projecto, mas indignações rotativas. A acção política resume-se a hashtags, a vídeos de 15 segundos, a indignações de serviço, a gestos simbólicos que nada mudam, mas servem para manter a coreografia do envolvimento cívico. Estamos perante o império da estética sobre a ética, da forma sobre o conteúdo, da visibilidade sobre a substância.

No século passado, Guy Debord já proclamara a “sociedade do espectáculo” — mas hoje o espectáculo político ainda é mais perverso do que aquele que este teórico francês descreveu nos anos 1960: é interactivo, personalizado, algorítmico. Sobretudo por via das redes sociais, o cidadão já não é apenas espectador: é convidado a participar — desde que dentro dos limites do guião. Pode reagir, pode comentar, pode partilhar, mas não pode mudar nada. A ilusão da participação substituiu a prática da cidadania. A emoção substituiu o juízo. A reacção substituiu a deliberação. O debate real desapareceu — e com ele a possibilidade de conflito produtivo, de divergência estruturada, de construção comum. Finge-se que há debate onde só há marketing. Finge-se que há diversidade onde só há variações sobre o mesmo tom. Finge-se que há democracia onde só há gestão da percepção pública.

Este ambiente favorece, naturalmente, a docilidade política. Um cidadão infantilizado é mais fácil de mobilizar — ou de desmobilizar. Basta-lhe um susto, um escândalo, um escudo fiscal. Não exige princípios, apenas resultados. Não quer verdade, apenas conforto. E, acima de tudo, não quer responsabilidades. O preço da autonomia torna-se demasiado alto para quem foi educado na lógica da tutela e da promessa: é mais cómodo seguir o fluxo, alinhar com o “lado certo da História”, repetir as palavras permitidas, partilhar os slogans da moda. A liberdade, neste contexto, é não ter de decidir; a cidadania, não ter de pensar. Por isso, os poderes instalados — sejam políticos, mediáticos ou económicos — fomentam esta infantilização: não por malícia, mas por conveniência. Um cidadão que pensa, questiona. Um cidadão que duvida, atrasa. Um cidadão que exige, complica. Melhor, então, mantê-lo entretido, indignado, emocionado — mas nunca desperto.

Este processo de adormecimento da cidadania seria, porventura, reversível se existissem instâncias de formação crítica capazes de operar uma contra-narrativa. Mas aquilo a que outrora chamávamos Escola, Imprensa e Cultura deixou, em larga medida, de cumprir essa função. A Escola, rendida ao utilitarismo e ao relativismo, já não forma para o juízo, mas para a adaptação — ensina competências, não pensamento. A Imprensa, em vez de questionar o poder, tornou-se seu apêndice — ora laudatório, ora servil, ora simplesmente ausente. O Jornalismo transformou-se numa extensão do marketing institucional ou numa tradução apressada de agências noticiosas. E a Cultura, cada vez mais reduzida ao entretenimento, deixou de ser um espaço de elevação para ser um palco de identidades ou um produto de consumo rápido.

O norte-americano Neil Postman advertia, com lucidez profética, que nos poderíamos “divertir até à morte” — não pela censura explícita, mas pelo colapso da relevância. Quando tudo é espectáculo, nada importa. Quando tudo é indignação, nada permanece. Quando tudo é emoção, nada se transforma. E é precisamente esta lógica de ruído, de dispersão e de excitação permanente que impede a emergência de um espaço público maduro, onde a política seja mais do que um teatro e a cidadania mais do que um contrato de prestação de serviços.

Muito a propósito, o filósofo grego Cornelius Castoriadis falava, no século passado, da “cidadania autónoma” como a capacidade de auto-instituição colectiva: não apenas participar nas regras, mas pensar as regras, questioná-las, recriá-las. Ora, essa cidadania autónoma é hoje o maior desafio — e o maior tabu.

A proposta destas crónicas é, também aqui, clara: recusar a tutela e o espectáculo, e reivindicar o juízo e a responsabilidade. Não se trata de idealizar um cidadão perfeito ou um modelo abstracto de participação. Trata-se, antes, de defender a ideia de que a cidadania é uma exigência, não uma concessão; que a liberdade não se delega, a verdade não se terceiriza, a responsabilidade não se subcontrata. Trata-se de recordar que viver em democracia não é apenas votar ou opinar, mas agir com consciência, com risco, com consequência. E que sem essa atitude, sem essa disposição, sem essa vigilância, a democracia degenera em administração, e a cidadania em obediência decorada.

4. O papel da integridade e do Jornalismo vigilante como balizas da democracia

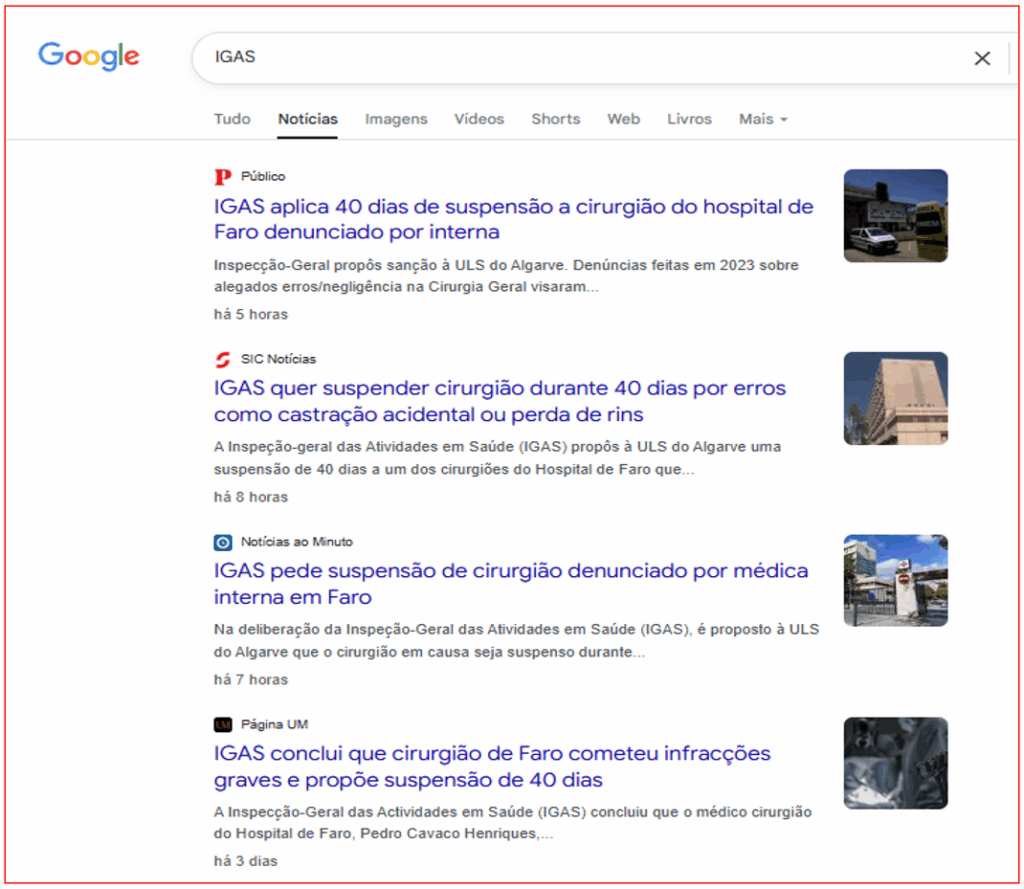

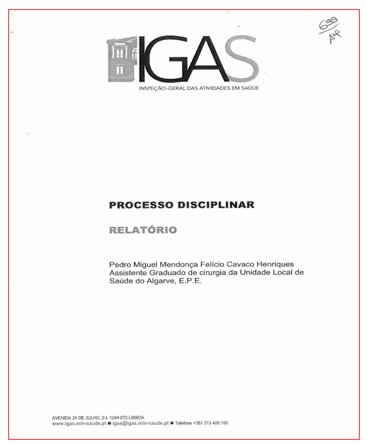

Nenhuma democracia sobrevive sem vigilância. E nenhuma vigilância é eficaz sem Jornalismo independente, corajoso, íntegro — um Jornalismo que não se limite a relatar o que convém, mas que ouse investigar o que incomoda, que não se deixe enredar em protocolos de obediência, mas que conserve a capacidade de perturbar, de revelar, de acusar.

O Jornalismo, quando é digno do nome, não é neutral — é leal à verdade, à liberdade e ao interesse público, mesmo quando esses colidem com o poder instituído. O problema é que, na prática, nas décadas mais recentes, a imprensa transformou-se no contrário do que proclama: deixou de ser um contra-poder para se tornar um reprodutor de discursos oficiais, um braço comunicacional de instituições públicas ou privadas, um gestor de narrativas em vez de um escrutinador de factos.

Esta mutação tem causas múltiplas: económicas, políticas, culturais. A progressiva dependência da publicidade institucional e empresarial, os projectos editoriais subsidiados pelo Estado ou pela União Europeia, a promiscuidade entre redacções e gabinetes ministeriais, os conselhos reguladores capturados por interesses partidários, o declínio da leitura crítica e a ascensão do infotainment digital — tudo isso corroeu a base ética do Jornalismo, substituindo a vigilância pela reverência, a interrogação pelo eco, a independência pela conveniência. O jornalista, que deveria ser incómodo, tornou-se afável; que deveria ser desconfiado, tornou-se confidente; que deveria ser livre, tornou-se alinhado. Não por censura imposta, mas por domesticação progressiva.

A chamada neutralidade, nesse contexto, é uma das ficções mais perigosas, porque não há neutralidade possível quando se trata da verdade. Fingir imparcialidade enquanto se escolhe sistematicamente o ângulo favorável ao poder, ou se omitem vozes dissonantes, ou se reverberam comunicados como se fossem investigações, é uma forma de traição ao princípio fundacional do Jornalismo. Alguém atribuiu a George Orwell a frase: “Dizer a verdade é um acto revolucionário”, mas independentemente de ser apócrifa, representa aquilo que o Jornalismo perdeu: o sentido de missão, o compromisso com a verdade como valor e não como produto.

Em vez disso, temos narrativas construídas por conveniência, indignações selectivas, fact-checkings de conveniência, silêncios cúmplices e uma ausência ensurdecedora de investigação real sobre temas sensíveis, incómodos ou politicamente desconfortáveis.

É neste vazio que o poder tem prosperado. E um poder sem Jornalismo vigilante é um poder sem freios — porque a primeira fronteira da liberdade não é a urna, é a palavra livre. Quando o discurso público é condicionado, tutelado, homogeneizado, a democracia torna-se uma farsa elegante, com aparência de pluralismo, mas sem substância deliberativa. Cabe ao jornalista perguntar aquilo que não se deve perguntar, escavar onde ninguém quer que se escave, expor o que se quer esconder — é esse jornalista que mantém vivo o espaço democrático. E quando ele desaparece, desaparece com ele o oxigénio da República.

Por isso, não me dirijo apenas ao leitor enquanto cidadão, mas também enquanto potencial jornalista — no sentido mais nobre da palavra. Porque, em tempos de silêncio coreografado, todo cidadão pensante é um jornalista em potência. Aquele que observa, que confronta, que recolhe factos e os analisa, que se recusa a repetir palavras alheias sem passar pelo crivo do juízo — esse é irmão do jornalista vigilante. Ambos são expressões de uma democracia viva, não domesticada. Ambos recusam o papel de papagaio, de técnico de comunicação, de reprodutor de slogans. Ambos sabem que a liberdade não é compatível com a preguiça intelectual nem com a cedência ao conforto institucional.

O também jornalista franco-argelino Albert Camus defendeu que o Jornalismo, para ser digno, deve ser um combatente ético — contra a mentira, contra a injustiça, contra a indiferença. E é esse combate que importa recuperar: não como heroísmo retórico, mas como prática quotidiana de vigilância, de integridade e de independência. A integridade, aliás, é aqui palavra-chave: integridade como coerência entre aquilo que se pensa, aquilo que se diz e aquilo que se faz; como recusa da duplicidade e da omissão; como fidelidade à consciência e não ao alinhamento; como base moral de qualquer crítica que se queira legítima.

É essa integridade que está em causa quando se permitiu — ou se legitimou — que os media fossem instrumentos de propaganda sanitária, educativa, climática ou financeira, ou se silenciaram denúncias de promiscuidade entre reguladores e regulados, entre anunciantes e redacções, entre governos e comentadores. E é essa integridade que se deve exigir, sem concessões, aos que se dizem jornalistas, mas preferem o conforto da obediência ao desconforto da exposição. Não há Jornalismo sem risco. E, sobretudo, não há democracia sem jornalistas que aceitem correr riscos — por vezes profissionais, outras vezes apenas morais, mas sempre necessários.

Este conjunto de crónicas, ao propor uma arquitectura de valores, coloca o Jornalismo onde ele pertence: no centro da vigilância cívica, como sentinela da verdade, da liberdade e da dignidade pública. Não como profissão reservada a uma classe, mas como atitude intelectual acessível a qualquer cidadão que se recuse a ser espectador passivo da mentira ou cúmplice voluntário do silêncio. E é por isso que não se fala de imprensa, fala-se de Jornalismo. Não se fala de media, fala-se de integridade. Porque o que está em causa não é a sobrevivência de um sector, mas a possibilidade de existir ainda um espaço público onde se pense, se discuta, se resista.

E se a resistência hoje se faz mais com palavras do que com barricadas, mais com arquivos do que com slogans, mais com investigação do que com indignação, então que seja essa a missão: resistir dizendo, pensando, denunciando. Sem concessões, sem reverências, sem receio. Até porque, como nos ensinou o jornalista norte-americano Isidor Feinstein Stone, se “todos os governos mentem”, só quem ousa desconfiar com método e publicar com coragem poderá merecer ainda o nome de jornalista.

Fecho da Introdução — Convite ao leitor

Esta primeira crónica é, acima de tudo, um gesto de compromisso. Compromisso com a liberdade como valor inegociável, com a verdade como dever público, com a responsabilidade como condição da cidadania, com a soberania como expressão da dignidade democrática. Não é uma convocatória à militância, nem um apelo sentimental ao reformismo bem-pensante, e muito menos um catecismo doutrinário — é sobretudo uma proposta de reencontro com fundamentos esquecidos, numa época em que pensar por conta própria se tornou acto de ousadia e em que recusar alinhar se tornou suspeita de deslealdade.

Recusemos, pois, o niilismo de quem já não acredita em nada, mas também o partidarismo de quem tudo reduz à luta tribal entre etiquetas. Nenhum dos dois serve a democracia. Ambos servem, aliás, os poderes instalados: o niilismo, porque paralisa; o partidarismo, porque divide. Entre a apatia e o automatismo, proponho outra via: a da consciência — a consciência de quem decide pensar com clareza, agir com coerência, resistir com responsabilidade. Não se trata de propor utopias — mas de recuperar aquilo que foi abandonado: o valor da palavra, o peso do juízo, o sentido da liberdade, a nobreza da responsabilidade cívica.

Por isso, deixo um convite exigente ao leitor: não peço adesão, mas atenção; não solicito concordância, mas presença, porque não escrevo para os que procuram pertença, mas para os que procuram critério. Escrevo para aqueles que se cansaram de slogans e desconfiam das unanimidades. Escrevo para os que suspeitam que a política não se reduz a campanhas, que o Jornalismo não se esgota em soundbites, que a cidadania não pode viver de indignações partilhadas. Escrevo para aqueles que ainda acreditam que viver livre é mais do que ter direitos — é ter deveres, critérios, memória, responsabilidade.

Vivemos tempos em que a ambiguidade é premiada, a coragem punida, a lucidez silenciada. Por isso, não proponho consolo, mas discernimento. É esse o convite. E é também o desafio.