Não sou um grande fã de julgamentos na praça pública e, por isso, depois de tantas vezes ter criticado António Costa e o seu Governo, queria deixar-lhe agora, nesta altura, algumas palavras mais meigas nesta. Pelo menos para mim, é difícil perceber todos os contornos desta teia que levou à queda do Governo. Aliás, depois de ler o comunicado da Procuradoria-Geral da República, continuo sem entender ao certo qual é a acusação. O nome de Costa é referido nesta parte que aqui transcrevo:

“No decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido [processos do lítio e do hidrogénio]. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o foro competente“.

Portanto, de acordo com as escutas feitas pelo Ministério Público, alguém usou o nome do primeiro-ministro para desbloquear negociatas. Essa é, até ver, a suspeita que recai sobre António Costa. Tratará agora o Ministério Público de provar a acusação e de nos explicar maiores envolvimentos e compadrios. Voltarei à teia do favorecimento e aos envolvidos quando a clareza for maior. Por enquanto estamos na fase do grito e dos ajustes de contas. De Marcelo a Sandra Felgueiras, o activo tóxico Galamba parece estar a produzir resultados.

Para já, quero comentar a atitude de António Costa que, naquela conferência de imprensa em que anunciava a demissão, sozinho, me pareceu um homem decente. Bem sei que vivemos tempos de fogueiras e precisamos de sangue a toda a hora, mas, se muitos fazem tábua rasa do direito de presunção de inocência, eu prefiro correr o risco contrário, e assim dizer que António Costa, com todas as divergências das políticas escolhidas – que fui aqui escrevendo desde o primeiro dia no PÁGINA UM –, sempre me pareceu um homem honesto. E assumo esta frase sem certezas, mas também sem grandes problemas.

Pareceu-me um homem decente porque teve a honestidade de, perante a gravidade da suspeição e a esperada morosidade habitual da Justiça portuguesa, não se agarrar ao poder. Não faço ideia em que resultará mais este mega-processo, mas certamente que o nome de António Costa andará pela lama por uns tempos. E isso, mesmo num país onde a desonestidade faz escola, não pode ser normal para o detentor de um cargo político, em especial da função de primeiro-ministro.

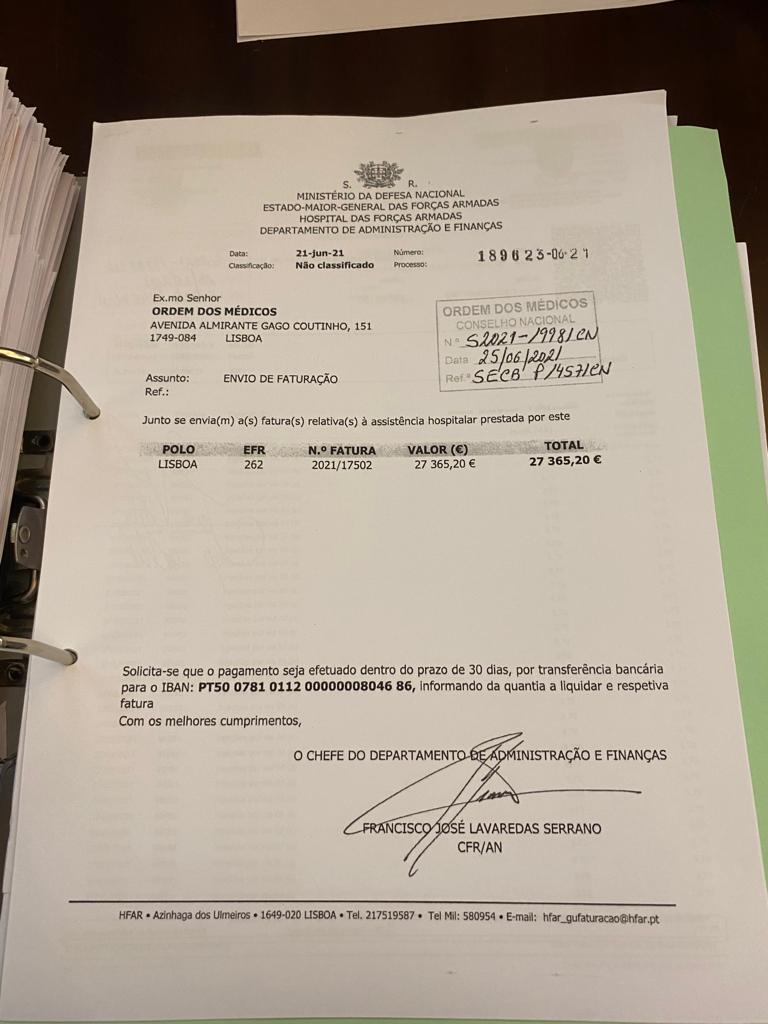

Mostra-se infindável a quantidade de funcionários públicos – convém não esquecer que um político é um funcionário público ou, pelo menos, alguém em funções públicas – que vemos envolvidos em casos mediáticos. com acusações de corrupção ou abuso de poder. Aliás, é um dos cancros da nossa jovem democracia, a normalização do roubo, da desonestidade e da má gestão de dinheiro público.

O país empobrece, vários políticos enriquecem, há horas e horas de diretos à porta de cada investigado, mas…. no fim, poucos acabam por pagar seja por que crime for ou ver sequer acusações provadas. Nesse sentido, António Costa marcou alguma diferença e teve a sensatez que a posição exigia.

O Ministério Público fez em quatro anos de investigações aquilo que a Oposição não fez em oito, mas foi engraçado ver, também em horário nobre, a sede de poder dos líderes de direita, enquanto pediam por eleições antecipadas.

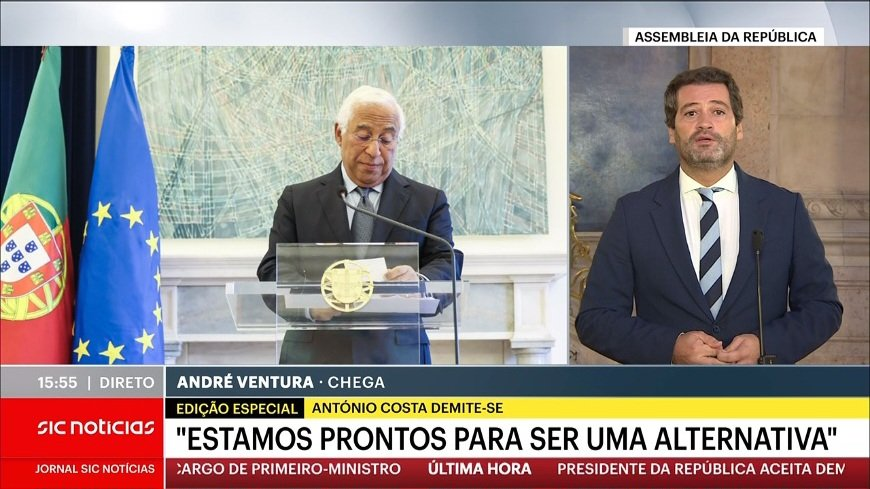

Uma prenda de Natal antecipada que André Ventura, o principal interessado em eleições, não se coibiu de aproveitar. Até o tom do discurso mudou para algo mais moderado – como diria Passos Coelho –, abrindo portas para conversas com o PSD e percebendo que é agora ou nunca.

Só de imaginar um Governo português com o Montenegro e o Ventura – e eventualmente o rapaz da Iniciativa Liberal – até me crescem pêlos indesejados no pescoço, mas é de facto uma possibilidade. Escrevi aqui na semana passada que o PSD, com Montenegro na liderança, não ganharia eleições enquanto António Costa por cá andasse. Pois António Costa vai-se embora e arriscamos ver o maior número de medíocres que alguma vez representou a direita portuguesa chegar ao poder.

Miguel Relvas, esse senador da transparência e da respeitabilidade, dizia que o melhor candidato a primeiro-ministro do PS, na óptica do PSD, seria Pedro Nuno Santos. Eu concordo com ele, embora por razões diferentes.

Pedro Nuno Santos, ao contrário de Costa, encosta-se mais à esquerda e menos ao centro. Ou seja, em teoria, liberta votos que o PSD tinha perdido para António Costa. Contudo, Pedro Nuno Santos também pode ser um candidato bom para recuperar uma segunda versão da geringonça e unir as esquerdas – portanto, na minha perspectiva, pode de facto ser a melhor solução para o período pós-Costa.

Assim de repente, e olhando para os anos de governação PS, pior do que uma maioria dos socialistas, só mesmo um Governo de coligação entre liberais, tutti-frutti e racistas assumidos. E Portugal já tem problemas que chegue sem esta gente.

Também agora é preciso saber se o Orçamento de Estado vai ser aprovado – com tudo o que isso implica nos escalões do IRS e no aumento das pensões –, ou se a crise política também vai afectar, ainda mais, uma população que não sabe fazer outra coisa que não seja empobrecer.

Adivinham-se tempos complicados para Portugal e para os portugueses. Horas de debate, sangue e especulação nas televisões, sem que venha daí grande informação. Se tudo seguir o seu curso habitual, daqui a uns anos teremos prescrições administrativas e, com algum azar, um Governo por onde passou o Ventura. Mais uns milhões desperdiçados pela corrupção institucional que devora o país. Mais uma hipótese perdida de sermos um país civilizado.

Quando vejo a dança e a azáfama, na demarcação da corrida ao poder, que se seguiram à declaração de António Costa, percebo que essa é a verdadeira luta. Os actores políticos, aqueles que nos dirigem e em quem votamos, não estão preocupados com a verdade ou com o apuramento de responsabilidades. Ninguém quer tornar a nossa democracia um lugar mais respirável para se viver. Aquilo que querem é, essencialmente, perceber quem será o próximo a tirar vantagem do sistema de Terceiro Mundo em que vivemos.

Ou, como se diz nos Açores, querem “terminar uma vidinha”. A malta dos 900 euros mensais, os tais 75% que seguram o país, podem ir trocando discussões nas redes, nos cafés, entre um golo falhado do Rafa ou um roubo mais ou menos denunciado de um político. No essencial, receio que vamos mudar para tudo ficar igual.

Tiago Franco é engenheiro de desenvolvimento na EcarX (Suécia)

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.