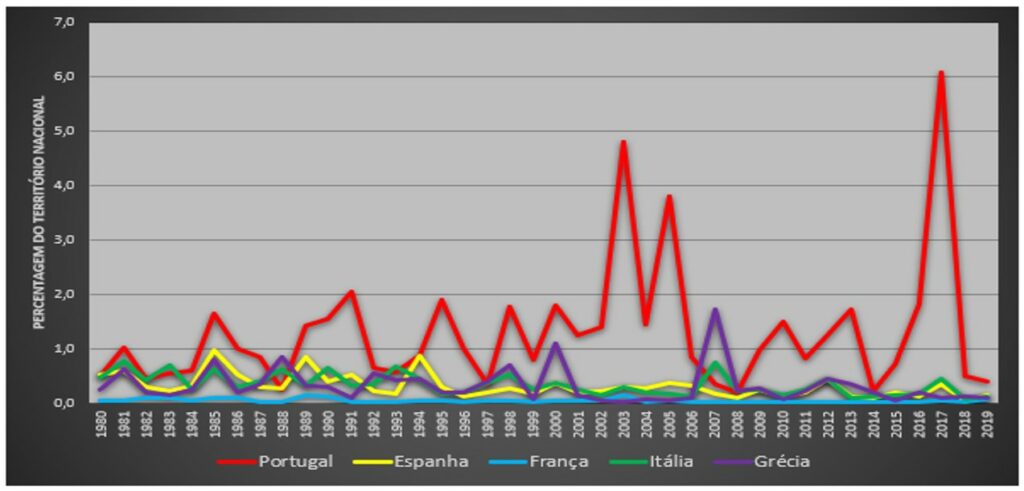

Sentado perto da minha janela, vejo o pior verão da História: frio, vento, chuva e, julgo, três horas de praia em três semanas. É assim que, a apenas duas horas de Lisboa, numa ilha dos Açores, de casaco vestido, acompanho o inferno que assola o território continental português.

Como é mais ou menos óbvio para quem me vai lendo, e ao contrário da maioria dos portugueses, eu não percebo nada de árvores. De floresta, muito menos. Nem sei o que arde melhor, o que deveria ser plantado ou se o eucalipto é que dá cabo disto tudo. Não sei se o fogo é posto por malucos, e nem sei sequer se posso usar o termo “malucos”. Estou certo de que existirá uma expressão associada a uma doença qualquer que eu deveria aplicar nesta frase. Mas fica mesmo assim. O PÁGINA UM não é o Facebook…

Também não entendo bem a lógica do fogo posto para vender depois a área ardida, ou a eterna conversa dos matos por limpar. Sei apenas que não me lembro do último ano em que o Verão não fosse significado de intermináveis directos do “teatro de operacões”, e fico sempre espantado como é que, num país tão pequeno e com tantos hectares ardidos, há sempre material para o ano seguinte. E sempre, mas sempre, todos parecem apanhados de surpresa.

Ou são os meios aéreos que não estavam preparados e vão a correr alugar Canadairs a Espanha e Marrocos, ou são as matas que envolvem as aldeias que não foram limpas, novamente, na Primavera.

Até os bombeiros, cujo estatuto de voluntário não se percebe na realidade portuguesa, repetem a cada Verão as péssimas condições de trabalho sem que algo verdadeiramente mude para o ano seguinte. Parece que apreciamos este filme, repetido, entre festivais de Verão, a cada Julho ou Agosto.

Assim, as minhas dúvidas, também repetidas, resumem-se a três questões:

Por que não têm os bombeiros o estatuto de profissionais dada a sua importância para a segurança das populações?

Por que razão não se legisla de forma a punir severamente o fogo posto? (ou a proibir a venda de área ardida)

Por que razão não se vigia a limpeza das matas, sejam elas públicas ou privadas?

Compreendo que não seja fácil controlar a manta verde do país, mas tenho a impressão de que nada é feito no lado da prevenção. E se temos cheias no Inverno com as sarjetas entupidas como não ter fogos no Verão com as florestas sujas. E como se pode ser sempre apanhado de surpresa por isto?

Sobre a razão do eucaliptal como matéria de lucro e fogo rápido, deixo a discussão, que vai ardente, para quem a saberá fazer melhor. Uma vez mais, tal como no tema dos aeroportos, acho que menos diretos inúteis e mais debate sobre este tema, ajudariam a esclarecer a população.

Também entendo que, nos dias que correm, quanto mais sangue se transmitir maior a possibilidade de aguentar o espectador preso do outro lado, embalado no drama relatado pelo jornalista. Mas, ainda assim, parece-me que a concorrência é tal que estamos a atingir um ponto de puro espectáculo e venda de angústias em directo.

Há pouca informação relevante e muito corre-corre ofegante.

Se no início da guerra da Ucrânia tínhamos jornalistas em Kiev, com o capacete posto, a falarem sobre mísseis disparados a 1.000 quilómetros – que, tal como nós, tinham visto na televisão –, agora temos jornalistas que se metem a inalar fumo para tossirem em directo.

Ontem, na SIC, algures no Centro do país, a jornalista descrevia o horror com as chamas ali ao lado. Pelo meio, achou boa ideia ir entrevistar um bombeiro que, aflito, corria para apagar o fogo. Ele, meio ofegante, ainda lhe disse de forma educada que tinham que tirar a carrinha da frente porque estavam a estorvar, ao que ela, sempre com a magia do momento no pensamento respondeu, “claro, tiraremos logo que possível, assim que acabarmos o directo”.

Acho bem. Que o Senhor nos livre de perdermos um minuto do avanço das chamas. Aliás, quanto mais se atrasar a passagem do camião dos bombeiros, mais se garante material para novos directos. Absolutamente brilhante.

Já ali perto de Aveiro, numa auto-estrada em chamas, um jornalista da TSF achou boa ideia ir a conduzir e a filmar com o telemóvel. De repente, sem que estivesse à espera, foi apanhado por uma zona de intenso fumo onde as chamas cobriam toda a auto-estrada.

O que fez ele num sítio sem qualquer visibilidade? Continuou a filmar. Aquilo que era apenas uma acção ilegal, passou a ser uma acção ilegal e incrivelmente estúpida. Tão estúpida e inconsciente que, obviamente, se tornou viral depois de reproduzida por diversos jornais. E porquê? Porque a aflição do momento e a angústia do perigo vendem mesmo que contenham 0% de informação. Provavelmente até venderão mais sem informação, porque esta, ainda assim, dá algum trabalho a compreender.

O país já sabia que a zona de Aveiro estava em chamas e que a auto-estrada estava prestes a ser fechada. Assim, pergunto: que ganhámos ao ver um condutor a filmar esse mesmo incêndio visto de dentro? É como meter a cabeça na boca de um leão para provar que ele não tem cáries.

Os festivais de música já mudam de sítio, nos Olivais, em Lisboa, encerram os parques infantis, sítios que, como todos e todas sabem, são altamente propícios a fogos, não é? Passeios em bosques nem pensar, porque os sapatos podem fazer faísca entre as pedras, e churrascadas dão logo direito a multa. Mas se quiserem conduzir às escuras por dentro de um incêndio e filmar, já está tudo bem.

Estamos agora sempre em modo histeria, repetindo tudo o que se fez nos últimos anos. Seja covid-19, seja Ucrânia, seja aeroportos, tudo neste país se discute aos berros, em directo, com muita alma, espectáculo e “Últimas Horas”. Um desgastante e interminável rolo compressor de imagens repetidas, notícias requentadas e dramas vendidos à peça. Uma e outra vez, sem qualquer atenção ao que realmente importa: informar.

Chego a desligar tudo e a ficar completamente imune às histórias reais que passam despercebidas no meio do espectáculo e da batalha pelos clicks. Gostava, por exemplo, que num Setembro qualquer, depois dos bombeiros conseguirem ter uma semana de descanso, que alguém se sentasse a discutir o estatuto de carreira desta gente.

E gostava de ver notícias sobre isso.

Até compreendo a lógica de, por exemplo, os bombeiros serem voluntários na Gronelândia. Devem ter um fogo para apagar de três em três anos. Agora, e em Portugal? Um país que arde todo a cada Agosto e renasce em Dezembro, precisa mais de bombeiros profissionais do que de… deixe-me ver… submarinos. Lembrei-me agora desta.

Mas venham de lá os clicks que logo se pensa no resto.

Tiago Franco é engenheiro de desenvolvimento na EcarX (Suécia)

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.