Têm sido dias atípicos para o PÁGINA UM que, por força dessa anormalidade, tem estado demasiado tempo concentrado em questiúnculas para as quais o têm empurrado, em vez de fazer jornalismo duro e puro. Mas também tenho consciência que essas questiúnculas constituem os “efeitos adversos” (leia-se, reacções de incómodo) decorrentes do jornalismo isento, rigoroso e sobretudo independente que temos feito desde o nosso nascimento em Dezembro passado.

Quem, por exemplo, coloca no Tribunal Administrativo (e até ganha processos) entidades como o Conselho Superior da Magistratura, a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde e o Infarmed; ou quem incomoda farmacêuticas e questiona médicos “promíscuos”; ou quem faz requerimentos e perguntas incómodas a outros órgãos de comunicação social, a jornalistas e aos reguladores, não pode esperar vida fácil.

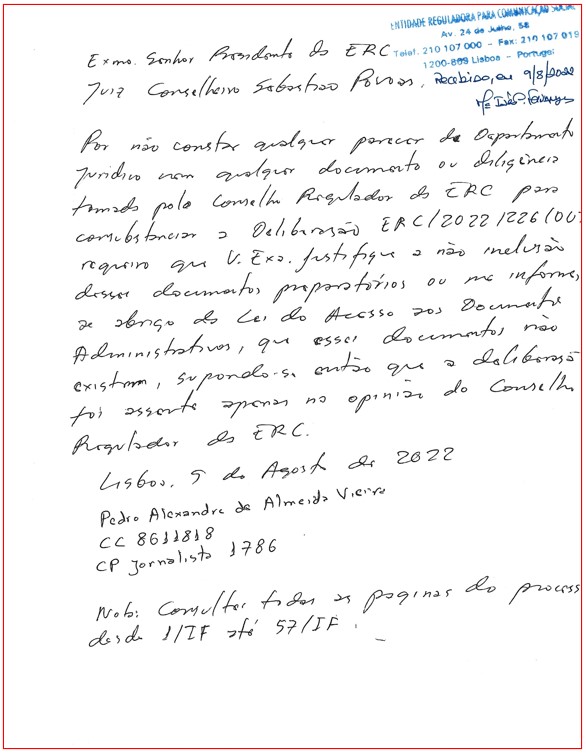

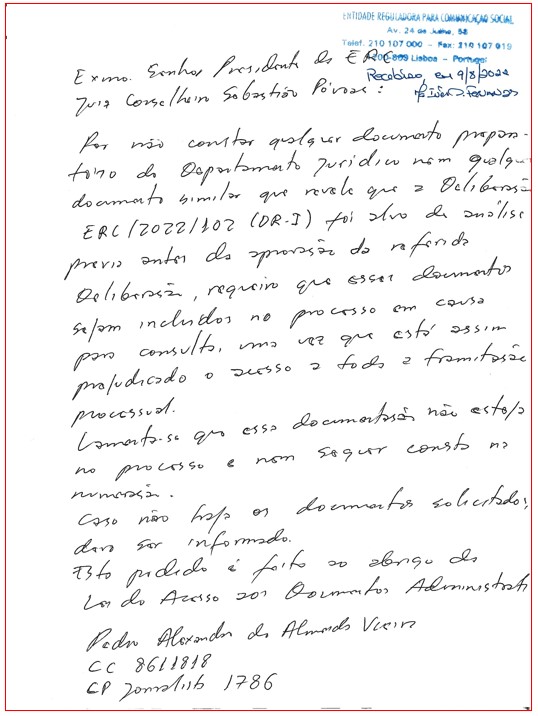

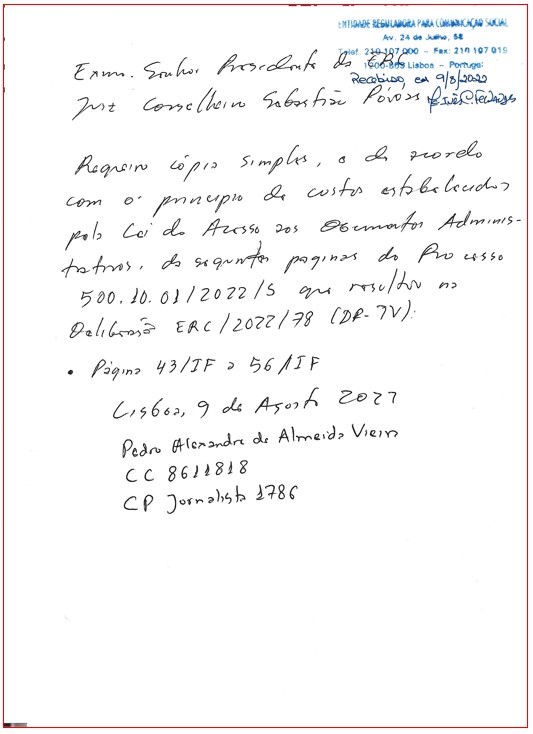

Assim, na mesma semana em que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) fabricou não apenas um mas logo dois incidentes – transformando um processo por si conduzido com puras ilegalidades – para atacar o PÁGINA UM com manobras de diversão, atribuindo-me absurdas condutas de coacção, vem agora a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) tentar dar a estocada final.

E usa um expediente tipicamente fascistóide, ademais cometido por dois jornalistas, de seu nome Jacinto Godinho e Maria Licínia Girão.

Que fizeram a senhora Girão e o senhor Godinho?

Parece que também receberam uma queixa do senhor António Morais no dia 17 de Março contra artigos de investigação do PÁGINA UM sobre os negócios da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e as suas relações com as farmacêuticas.

Para quem não tem acompanhado a novela SPP – e como tem sido a postura da ERC e agora da CCPJ –, saibam que o senhor António Morais, em virtude da investigação do PÁGINA UM, acabou afastado de consultor do Infarmed e está a braços com um processo de contra-ordenação (depois de um processo de averiguações) levantado pela Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS).

Ora, mas se a ERC ainda tentou dar razão às queixinhas do senhor António Morais forjando um processo mas falhando na concessão do direito do PÁGINA UM em apresentar defesa sustentada no âmbito de uma audiência prévia – única fase em que poderia conhecer as acusações concretas –, já a CCPJ arranjou um expediente de salafrário.

O senhor Godinho e a senhora Girão decidiram, sim, estar bem caladinhos sobre esta matéria durante 147 (cento e quarenta e sete) dias – quase cinco meses, portanto –, sem sequer avisarem: “ó sôr Pedro, tá aqui uma queixa contra si!”, e voluntariam-se para um frete.

Que o senhor Godinho e a senhora Girão tenham opinião sobre o trabalho de colegas, a “gente” até aceita; pode achar mal, discordar da opinião, mas aceita-se.

Porém, já o galo canta diferente quando eles, o senhor Godinho e a senhora Girão, (ab)usam do seu estatuto de Secretariado da CCPJ para escrevinhar um opróbrio superficial e acéfalo a que chamam pomposamente de Recomendação contra um trabalho de investigação jornalística do PÁGINA UM. E qual a consequência do trabalho de investigação jornalística alvo da queixa e da Recomendação do senhor Godinho e da senhora Girão? A conduta do queixoso (António Morais) foi já considerada censurável. E por quem? Pela IGAS e pelo Infarmed. Para começar…

Notem, o senhor Godinho e a senhora Girão, não me condenaram num qualquer processo disciplinar. Não! Isso eles não quiseram fazer. Não tiveram coragem de fazer. Isso não. Não querem atacar-me por essa via, mesmo se eu já lhes escrevi entretanto, hoje, a convidar, a sugerir, a recomendar, a exigir até, por uma questão de decência, que me levantassem uma acção disciplinar ao abrigo do artigo 1º do Aviso nº 23504/2008 – a base legal da CCPJ para a sua acção sobre os jornalistas.

Mas eles, o senhor Godinho e a senhora Girão, não quiseram seguir essa via, porque assim não conseguiriam atingir os intentos que estão a tentar com esta repugnante, mesquinha e asquerosa coisa a que chamam Recomendação.

Porque se assim fosse – se tivessem a coragem de recorrer a um processo disciplinar (e espero ainda que tenham; e se não tiverem, então confirmam a sua cobardia) –, o senhor Godinho e a senhora Girão teriam de provar, na acusação, onde e como violei “o dever fundamental dos jornalistas de exercer a respectiva actividade com respeito pela ética profissional”.

Uma “chatice”: teriam de identificar claramente onde cometi falhas para que me pudessem aconselhar a que “providencie no sentido de [me] abster de formular conteúdos de natureza, claramente, sensacionalista nos artigos noticiosos e de reforçar a distinção entre as peças noticiosas e os artigos de opinião que tem toda a legitimidade para escrever.”

Com uma torpe Recomendação não necessitaram desse incómodo de me permitirem sequer defesa. Nem sequer me avisaram da existência de uma queixa! Coisa extraordinária!

Mandaram simplesmente aquilo que pariram: um aborto, uma infame Recomendação, pura difamação sob a forma de bitaite.

Ora, mas a hipocrisia do senhor Godinho e da senhora Girão não teve limites. Depois de não me informarem de uma queixa, depois de nem sequer mencionarem os interesses e motivações do queixoso em conspurcar um legítimo trabalho jornalístico – a essência do jornalismo é aquilo que fiz –, fazem uma “recomendação” grotesca para finalizarem como uma “nota complementar” de puro asco: “Informa-se, também, que na sequência da citada denúncia apresentada pela SPP à CCPJ foi proferido, por unanimidade, pelo Secretariado da CCPJ, um despacho no sentido de indeferir o pedido de proceder à abertura de um processo disciplinar ao jornalista. Contudo, esta é uma decisão da qual a SPP poderá ainda recorrer para o Plenário da CCPJ.”

Senhor Godinho e senhora Girão, Excelentíssimos Senhores e Senhoras membros do Plenário da CCPJ, façam um favor: se a SPP não recorrer, por favor, processem!

Assim, poderei apresentar defesa, poderei contestar. Poderei, perante vós, mostrar a decência que vos falta.

E, entretanto, façam o favor, já agora, senhor Godinho e senhora Girão, de responderem às questões que o PÁGINA UM tem colocado à CCPJ desde Dezembro passado sobre as relações promíscuas entre jornalistas, incluindo directores de órgãos de comunicação social, e diversas empresas e anunciantes, aqui sim em clara violação das regras deontológicas.

Mas isso se calhar não convém. Mais vale aproveitar a “onda” dos ataques da ERC – junta-se a fome à vontade de comer – e tratar de se desenvencilharem de um jornalista incómodo; de um jornalista que vos surge, como fantasma, a relembrar-vos os jornalistas que deixaram de ser. Ou que nunca foram.

E, no meio, “queimando-me” no vosso grotesco pelourinho mostram aos outros jornalistas que é melhor serem como vós do que como eu. Os inquisidores do Santo Ofício também assim procediam contra a “herética pravidade”, para que todos fossem como eles.

Nota final: Em princípio, encerro com este texto o caso ERC/SPS e a CCPJ/SPS, esperando que estas dissensões subam para o nível onde devem ser debatidas: não na praça pública (onde não detenho o poder financeiro, nem o controlo da informação, como essas entidades), mas nos tribunais. Por esse motivo, conto apenas voltar a estes assuntos se e quando houver decisões judiciais, esperando que estas duas entidades e a SPP procedam com similar civilidade.

Como o PÁGINA UM também não detém financiamentos públicos e privados – aliás, eu até, como jornalista, tenho de pagar uma taxa à CPPJ; e como detentor de um órgão de comunicação social, tenho de pagar registos e emolumentos à ERC –, a luta judicial também está desequilibrada, apenas tornando-se mais justa com o apoio dos leitores através do FUNDO JURÍDICO.