No Palácio de Queluz, nos arredores de Lisboa, há um quarto muito especial. É decorado com cenas do livro D. Quixote, do espanhol Miguel Cervantes, e é esse o nome daquela habitação real. Foi aí que nasceu e morreu o rei D. Pedro IV de Portugal, primeiro Imperador do Brasil, cujos 200 anos de Independência hoje se comemoram. Apenas 36 anos separam as datas do seu nascimento – 12 de Outubro de 1798 – da sua morte – 24 de Setembro de 1834 -, mas este rei e imperador teve uma vida tão preenchida cujos efeitos ainda hoje se fazem sentir em ambos lados do Atlântico.

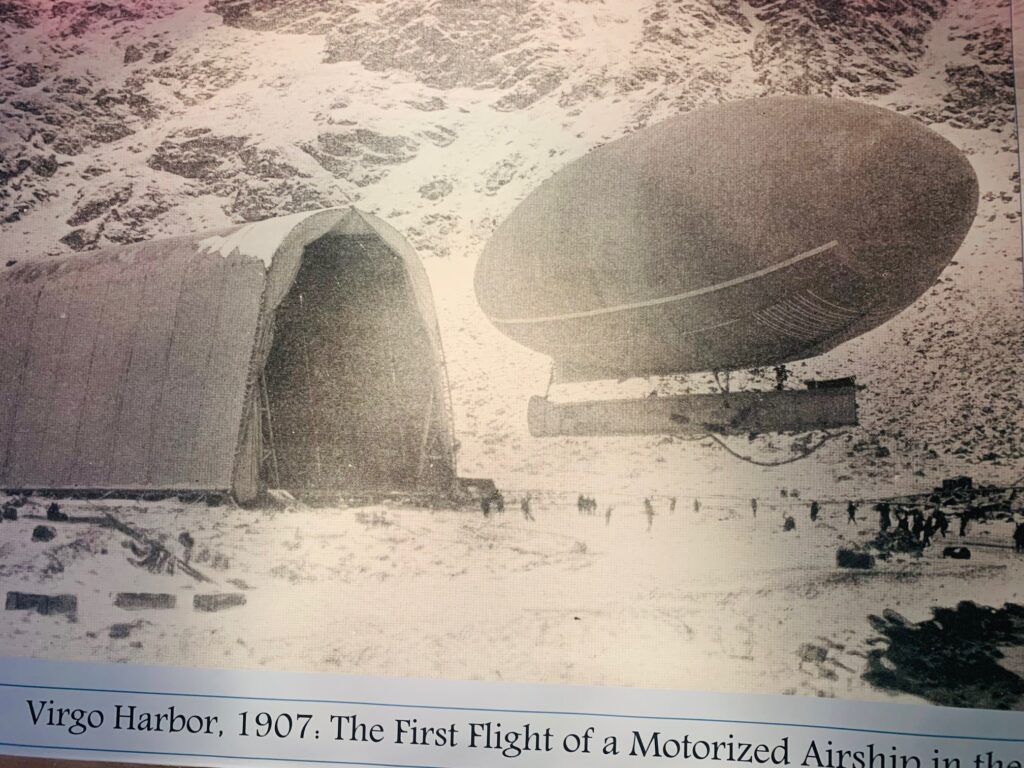

Faltavam dois anos para a invasão de Portugal pelas tropas de Junot quando, esse mesmo Junot chegou a Portugal para servir como embaixador do governo de Napoleão. Em 1805, o homem que alcançara o posto de general francês durante a campanha do Egipto, apresentou-se na corte portuguesa, perante o príncipe regente, D. João VI, trajando o seu uniforme de coronel general dos hussardos. Branco e azul, as mesmas cores do Portugal de então.

As cicatrizes no rosto do francês compunham a imagem militar e o pequeno D. Pedro, presente ao lado do pai, não deixou de ficar impressionado. Mal sabia que, dentro de dois anos, aquele mesmo homem iria dar início a uma invasão de Portugal que marcaria a história do mundo. E da qual ele também faria parte de forma preponderante.

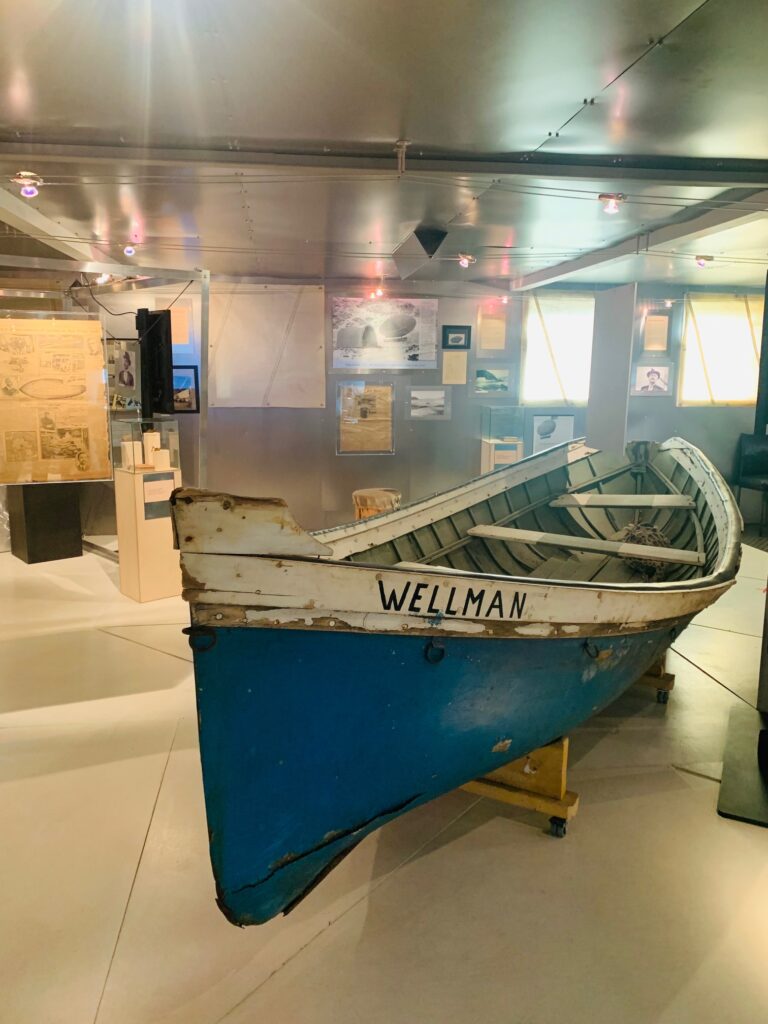

Dizem as crónicas da época – registadas nas memórias de Laura, mulher de Junot – que dois dias depois da apresentação das credenciais do embaixador francês, um criado de D. João VI foi pedir o uniforme hussardo para que se fizesse uma cópia para uma versão de adulto e outra para uma criança. A criança que o vestiria depois era D. Pedro, aquele que ficaria conhecido para a história como “Rei Soldado”.

Este pequeno episódio da infância de D. Pedro poderá ajudar a explicar o sentimento militar que esteve presente durante a vida de D. Pedro e levou a vários episódios que marcaram as relações entre Portugal e Brasil, países irmãos, com história comum, mas que parecem estar cada vez mais afastados, sobretudo quando a política brasileira surge polarizada nas eleições marcadas para Outubro.

Se antes havia um fluxo migratório de Portugal para o Brasil – país imenso e com uma capacidade de fixação mais ampla -, agora o polo inverteu-se e Portugal tem de receber os irmãos falantes de português, procurando integrar hábitos e costumes próprios da geografia livre e tropical do que da soturna e fria cultura europeia.

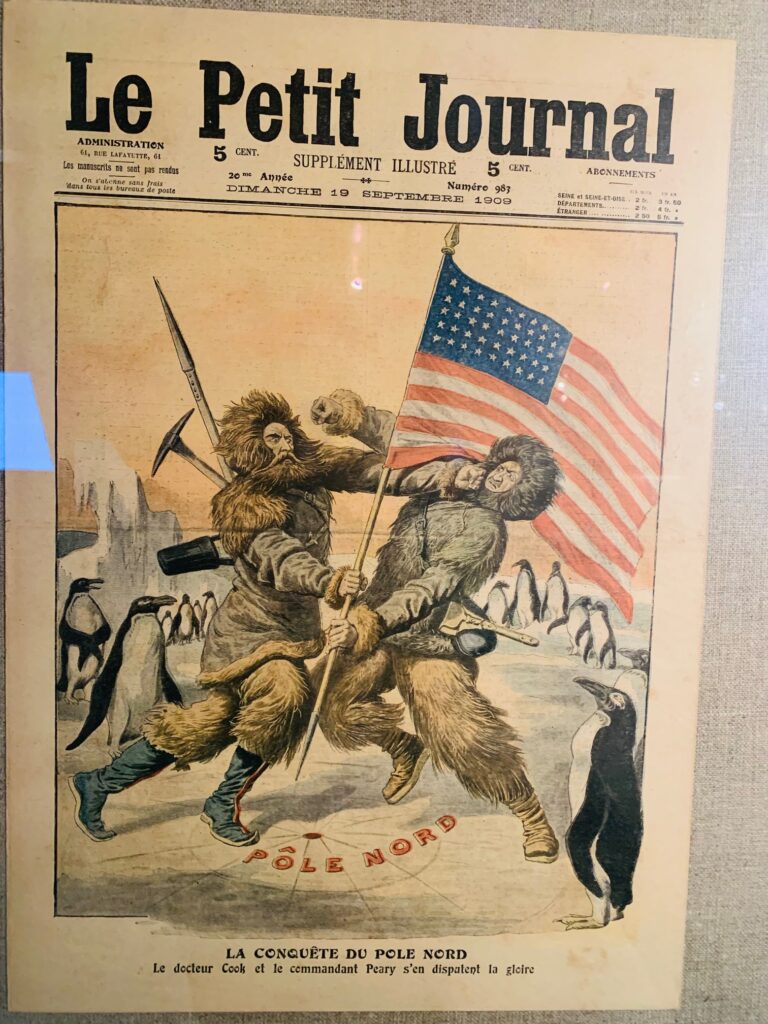

O processo da Independência do Brasil já foi sobejamente descrito. Não faltaram recentemente obras sobre a questão e revistas nacionais dedicaram páginas e páginas ao assunto. O coração de D. Pedro, depositado na Igreja da Lapa, no Porto, viajou de avião da força aérea do Brasil, com o presidente da Câmara do Porto a bordo, para levar a relíquia até às antigas terras de Vera Cruz.

Faltou, no entanto, frisar que a ideia de exibir o coração do Imperador no Brasil partiu de um descendente brasileiro de D. Pedro, Luiz Philippe de Orléans e Bragança, que tem a particularidade de, ao contrário do que sucede com grande parte da família, exercer actividade política desde 2005. O descendente do rei português é actualmente deputado federal por S. Paulo, representando o Partido Liberal, do qual também faz parte o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Por cá, podemos lembrar que também temos um descendente de D. Pedro na política: é Francisco Pinto Balsemão, militante número 1 do PSD e empresário de Comunicação Social.

As comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil acontecem num país que organizou um referendo em 1993 para poder decidir se queria um regime republicano ou monárquico. A maioria optou pela forma republicana, mas o referendo não ficou livre das acusações de anti-democrático pelo facto dos membros da família real terem sido proibidos de participar nas campanhas do lado monárquico. Em Portugal, República desde 1910, nunca houve esse referendo, sendo que o regime é imposto ao povo sem qualquer escrutínio.

Os 200 anos da Independência do Brasil são apenas um episódio num caminho cujos primeiros capítulos começaram em 2008, quando o presidente português, Aníbal Cavaco Silva, fez uma visita de Estado ao Brasil, entre 6 e 9 de Março, para celebrar os 200 anos da chegada da Corte portuguesa após a invasão das tropas de Napoleão, comandadas por Junot. Entre as várias cerimónias públicas, Cavaco jantou, no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com o então presidente Lula. De destacar que o actual primeiro-ministro português, António Costa, também fez parte da comitiva oficial que se deslocou ao Rio de Janeiro com Cavaco Silva, indo então na qualidade de presidente da Câmara de Lisboa.

Eram tempos diferentes: Lula, que é agora candidato contra Bolsonaro, ainda não tinha sido julgado e preso na sequência do caso “Lava-Jato”. O nome de Jair Bolsonaro não surgia nas notícias como o de um adversário político de relevo.

Entre 2008 e o presente ano de 2022, podemos ainda evocar a data que, em 2015, registou os 200 anos da criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Foi a 16 de Dezembro de 1815 que Portugal se tornou numa imensa Nação transatlântica, com capital no Rio de Janeiro. A bandeira passou a incluir uma esfera armilar – a mesma que está ainda hoje na bandeira da República portuguesa.

Só que, dois anos depois, houve a revolta liberal no Porto. O 24 de Agosto, data que faz parte da toponímia da cidade Invicta e que teve os seus 200 anos assinalados com relevo. O rei teve de regressar a Lisboa e D. Pedro disse: “Eu fico”! Mas nunca se explicou bem porque falhou a ideia da capital de Portugal ficar no Brasil. Isso seria uma boa ideia para se discutir nos próximos anos, sobretudo quando parece que a capital do Brasil começa a ser Lisboa.

A história escreve-se com mais datas, perdidas nas ruas das cidades, sem que dediquemos muito mais tempo à sua origem e ao que podem representar para o nosso futuro.

Ainda vamos a tempo de celebrar mais datas que vão atingir a idade redonda de 200 anos nos próximos tempos. Ou então continuar a esquecer, a negar a sua origem e a perder mais futuro.

Lembremos então que, daqui a 10 anos, vamos ter os 200 anos da Lutas Liberais e que a Avenida 24 de Julho, em Lisboa, evocará os 200 anos da Libertação da cidade. Durante muitos anos era o equivalente ao 25 de Abril de 1974.

Lembremos ainda que D. Pedro IV cruzou o oceano Atlântico três vezes: a primeira, em criança, quando foi para o Brasil. A segunda, em 1832, quando veio lutar contra o irmão. E a terceira, em 1972, há 50 anos, quando o Brasil celebrou os 150 anos da Independência e o seu corpo foi enviado para o panteão em S. Paulo.

Agora, viajou o seu coração, a parte do corpo que faltava. Uma quarta viagem à qual, espera-se, somar-se-á uma quinta: quando o coração regressar ao Porto, a cidade que se diz “Invicta” por ter sido aí que D. Pedro resistiu, vitorioso, ao cerco das tropas absolutistas do seu irmão.

D. Pedro pode ter nascido e morrido no quarto do Palácio de Queluz, mas o corpo está hoje no Brasil. Entretanto, em Lisboa, no Panteão dos Bragança, no Mosteiro de S. Vicente de Fora, está o corpo de D. Miguel. O irmão derrotado nas lutas liberais mas reabilitado pela Ditadura. Foi exumado na Áustria em 1967 e trazido para Portugal, um ano antes de Salazar cair da cadeira.

Esquecer o legado liberal de D. Pedro e não compreender que Portugal e Brasil já foram um Reino Unido é condenar-nos a perder mais 200 anos de História. A não ser que se o plano seja celebrar, com grande pompa e circunstância, daqui a quatro anos, os 100 anos do 28 de Maio.

Frederico Duarte Carvalho é jornalista e escritor

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.