Perguntam-me, o que são os impostos?

Eu digo-vos já: trata-se de um assalto de tais proporções que nem mesmo o mais arguto criminoso seria capaz de conceber tal coisa. A violência estatal sobre o cidadão – ameaçando e coagindo com prisão, multas, penhoras, congelamento de activos… – é infinitamente superior à exercida por um assaltante de pistola em punho. O assalto é permanente, até à morte, uma agressão à propriedade privada sem fim.

Façamos o seguinte exercício: no final de Agosto de 2022, a receita fiscal e as contribuições para a Segurança Social – sim, são impostos, trata-se de um confisco dos trabalhadores activos a favor dos pensionistas – cifravam-se em 54,3 mil milhões de euros; com o mesmo ritmo mensal até ao final do ano, estima-se que 2022 terminará em 81,4 mil milhões de euros, o que representa 7.900 euros aproximadamente por cada um dos 10,3 milhões de portugueses.

Imaginemos então que em lugar de pagarmos IRS, IVA, Segurança Social, seja do empregador ou do trabalhador, ISP e mais uma centena de outros impostos, o Estado apenas apresentava uma conta única. No final do ano, com tudo. E assim, no final do ano, uma família de quatro pessoas recebia uma conta 31.600 euros (7.900 × 4)!

Alguém no seu perfeito juízo imaginaria tal coisa possível? Seguramente uma revolução teria lugar no momento seguinte à apresentação da conta.

Por isso, tudo é cobrado de forma sub-reptícia.

As empresas substituem-se aos cobradores fiscais, retendo a colaboradores e clientes uma panóplia de impostos, com os seus representantes legais a serem responsabilizados pela correcta retenção, guarda e entrega ao Estado. Caso não actuem desta forma, correm o risco de calabouço, penhora e o pagamento de pesadas multas, pois, com o ladrão-mor ninguém se mete!

Quem inventou tal método, em lugar de se aplicar um único pagamento anual num dado mês? Nada mais nada menos que esse grande “liberal” da Escola de Chicago, Milton Friedman, nos idos anos 40 do século transacto. Aliás, agora compreendemos bem porque tantos políticos o bajulavam: foi o “cozinheiro” para um grande banquete que ainda hoje dura.

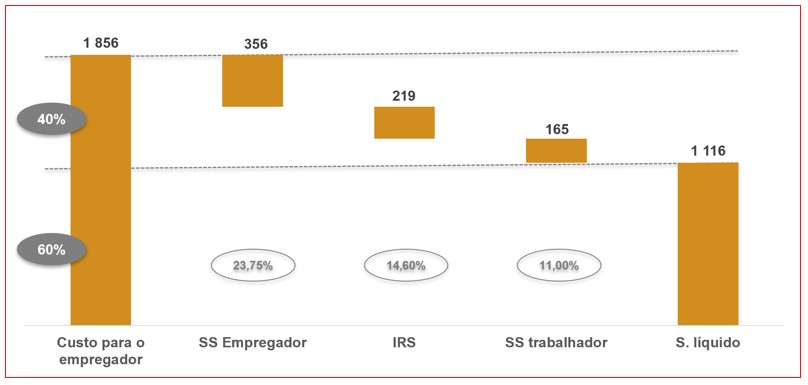

O “contribuinte” – um eufemismo para designar uma vaca cheia de leite – é confundido e enganado da forma mais inventiva possível. Através de um exemplo, vejamos de que forma um assalariado é depenado sem quaisquer contemplações. Na figura seguinte podemos observar que para um salário bruto de 1.500 euros – um milionário nos dias que correm –, o empregador paga 1.856 euros e o colaborador recebe apenas 60% desse valor, ou seja, 1.116 euros, ficando o restante, 40%, para o salteador Estado.

Tudo embrulhado em vários conceitos, tipo “onde está a bolinha”, em que se dá entender que a Segurança Social do empregador é paga por este, enquanto o IRS e a Segurança Social são pagas por este último, quando na prática saem sim 1.856 euros do bolso do empregador, em que 40% é para o bandido e 60% para o trabalhador.

Tomemos atenção ao seguinte, que é importante: mesmo antes de o trabalhador começar a consumir, terá ainda de pagar IVA, ISP, IMT, IMI. Nada na vida do cidadão escapa a este gigantesco esquema de extorsão: rendimento, consumo, poupança, património, em alguns casos, até a morte.

Em lugar de uma conversa com um padre, todos os cidadãos no segundo trimestre de cada ano fazem a sua confissão junto do bandido: “Excelência, ganhei tanto, está aqui, envie-me a conta”.

Em muitos casos, existem tansos que ficam felizes com as “devoluções”, esquecendo-se de que foram assaltados sem apelo nem agravo ao longo do ano. Emprestaram dinheiro ao Estado sem juros. É uma agressão sem fim da privacidade, onde todos os segredos da vida financeira devem ser revelados a burocratas sem rosto.

Para incrementar a confusão, até dizem que os colaboradores do trabuqueiro – vulgo funcionários públicos e políticos – pagam impostos! No nosso exemplo, ao Estado custa-lhe apenas 1.116 euros, enquanto o empregador paga 1.856 euros (mais 66%) por cada funcionário, actuando com uma clara vantagem – para ele é tudo mais barato!

A manipulação é tal que até nos fazem crer que há uma luta sem tréguas entre “ricos” e “pobres”, em que o sistema tudo faz para “espremer” os primeiros e dar aos segundos, quando, na verdade, o que existe são duas classes: (i) os beneficiários do saque, receptores líquidos de impostos (políticos, funcionários, empresas com licenças do Estado, monopólios públicos, clientela política, reguladores, burocratas…); e (ii) os assaltados, os otários da história. O opróbrio sobre os segundos é total quando tentam evitar o roubo – não pagou impostos!

A propaganda paga com o fruto do saque até tem o despudor de afirmar que o assalto representa a Civilização! A doutrinação até começa cedo na escola, um dos exemplos é este livro infame, com o título: A Joaninha e os Impostos!

Aquilo que se deveria explicar às crianças seriam os valores que tornaram a Civilização Ocidental especial: respeito pela propriedade privada, moeda séria e poupança; o que não é consumido da produção do período é dedicado à poupança, servindo para ser aplicada em bens de capital. É isto que torna uma sociedade próspera. Ninguém vai poupar e investir se é assaltado em todas as esquinas. Não é uma casualidade que Cuba, Coreia do Norte e Venezuela sejam uma sociedade de miseráveis; tudo reverte para o assaltante.

Imaginemos um indivíduo analfabeto numa ilha deserta, sem bens de capital, qual a diferença de produtividade em relação a um engenheiro nessa mesma ilha deserta? Nenhuma. Para produzir bens de capital, como uma cana, uma vara ou instrumentos de caça, o indivíduo tem de recolher alimentos numa quantidade superior ao seu consumo por forma a sustentar-se nos dias em que se dedica à produção de bens de capital. Sem poupança não há civilização. A tributação é a destruição da poupança, impedindo a prosperidade das sociedades e gerando uma montanha de pobres.

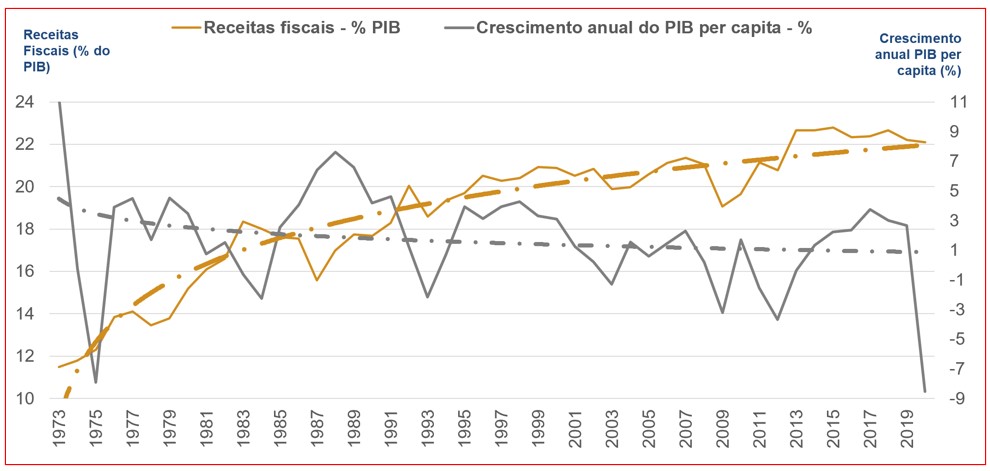

Em relação a Portugal, desde 1973 que a tributação não pára de crescer em percentagem do PIB, enquanto as taxas de crescimento da nossa carteira não cessam de diminuir. Em 1973, o crescimento anual do PIB per capita foi de 11% e o peso das receitas fiscais (não inclui contribuições) no PIB era inferior a 10%; em 2020, em percentagem do PIB, as receitas fiscais eram superiores a 22%, enquanto o PIB per capita decrescia quase 9% em resultado de um confinamento criminoso da população.

Quanto mais pobres, maior a justificação para mais impostos: “temos que redistribuir”, diz-nos o ladrão. “Não se preocupem, pois irei devolver parte do saque pelos famélicos e desfavorecidos, através de serviços ‘gratuitos’ à população”, acrescenta. E muitos, mesmo muitos, acreditam. Estamos na presença de uma população com o Síndrome de Estocolmo: “eles, afinal, até são bonzinhos, vão ajudar os pobres e dar-lhes serviços gratuitos”!

Esquecem-se é de explicar que a tributação diminui a poupança e a acumulação de capital, impedindo a subida de salários, lucros, oportunidades de investimento e emprego, essenciais à melhoria das condições de vida dos mais desfavorecidos…

Mas atiram-nos: e então os países escandinavos, onde é tudo uma espécie de “Alice no País das Maravilhas”?

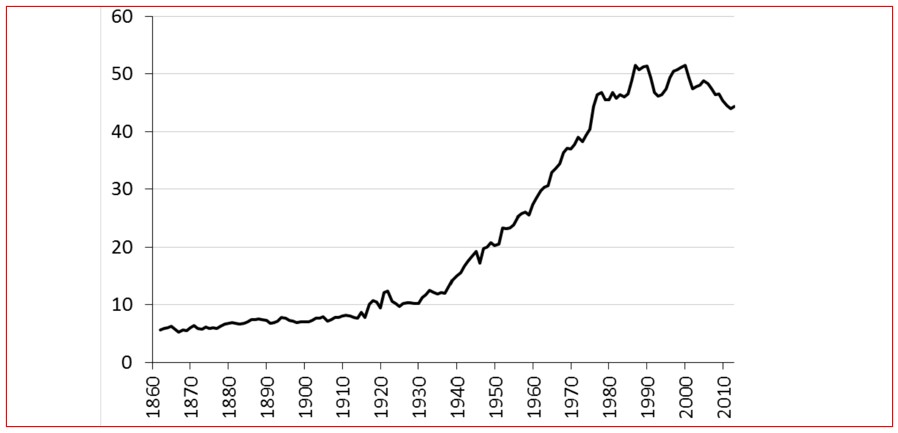

Como podemos constatar na figura seguinte, até aos anos 50 do século transacto, a Suécia era um país de reduzida tributação, com um capitalismo pujante, tornando-se num dos países mais ricos do Mundo, graças a mercados livres, reduzida regulação e tributação.

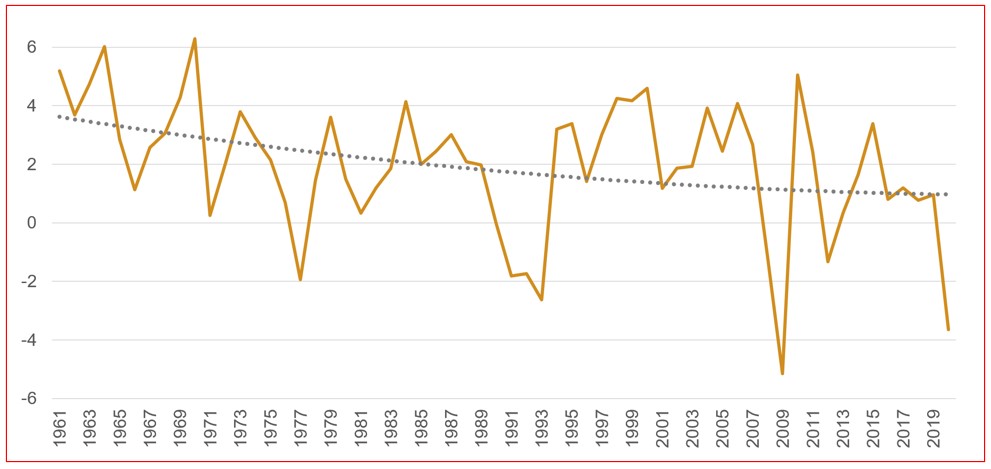

Brincar ao socialismo desde então teve consequências nefastas para a Suécia, que desde 1970 apresenta taxas de crescimento ridículas, em que em muitos anos são expressivamente negativas, como em 1977, 1991-1993, 2009 e 2020. Ainda hoje, a Suécia está a viver da prosperidade obtida durante a maior parte do século XX, em particular na sua primeira metade.

Vamos agora ao “Estado Social”, onde nos prometem a “redistribuição” – apesar de ninguém lhes ter pedido nada –, através de serviços “gratuitos”, como a Educação, a Saúde e as pensões, que são um esquema em pirâmide ao melhor estilo Madoff. Se há coisa que ficou provada com o colapso da União Soviética foi a ineficácia do planeamento central.

Vamos supor que aplicávamos o actual modelo estalinista da Saúde no sector da alimentação, igualmente “essencial” à população – felizmente, o capitalismo conseguiu praticamente eliminar a fome nas sociedades ocidentais. Teríamos então cantinas públicas, com um único menu, com uma contratação e recrutamento centralizados.

Os cozinheiros, os empregados de mesa, os administrativos, tudo seria contratado por um burocrata sentado num ministério. Estão a ver o desastre que isto seria, certo? Corrupção – não lhes custou a ganhar o dinheiro, as receitas são fruto de um assalto – a rodos, ineficiência e desperdício sem fim. Por que razão vamos achar que isto irá funcionar na Educação e na Saúde? Aliás, durante a putativa pandemia, foi notório o desnorte das baratas tontas que estavam à frente da coisa.

Para além do “Estado Social”, também temos a “justiça social”, onde se utilizam taxas progressivas nos impostos directos. Onde prefere um assaltante praticar um assalto? A um bairro de ricos ou de pobres? Claro está, a um bairro de ricos.

Como dizia um membro de um partido trotskista do regime: “Temos de perder a vergonha de ir buscar a quem está a acumular dinheiro”. Há muito que perderam a vergonha, não é de agora.

Ainda temos aquela expressão altissonante, em particular vindo daqueles que se propõem a “reformar” ou a modificar as leis tributárias: “os impostos têm de ser justos”. Como é que um assalto, uma agressão à propriedade privada, alguma vez pode ser justo?

Pergunta-me agora o leitor? Mas está contra qualquer tributação?

Não, na minha opinião deve existir alguma taxa, paga por todos os cidadãos, que permita garantir que o Estado proteja a propriedade privada (polícia, defesa, notários…) e assegure o cumprimento dos contratos (tribunais). Nada mais.

Por fim, a assistência àqueles que ficaram para trás, incapazes de se alimentarem e terem um tecto. Numa sociedade livre, sem estar refém de uma classe parasitária, essas pessoas serão uma pequena franja, devendo a comunidade organizar-se para as ajudar. Não é difícil, numa sociedade de mentalidade católica como a nossa, seguramente funcionará.

Luís Gomes é gestor (Faculdade de Economia de Coimbra) e empresário

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do PÁGINA UM.