Há textos que, pela sua soberba tecnocrática e pelo desprezo da liberdade e pela propriedade alheia, exigem resposta imediata. O artigo do meu amigo Pedro Almeida Vieira (PAV), publicado há dias no PÁGINA UM, é um desses casos: um compêndio de delírios estatistas mascarados de ciência, que não pode ficar sem contraditório.

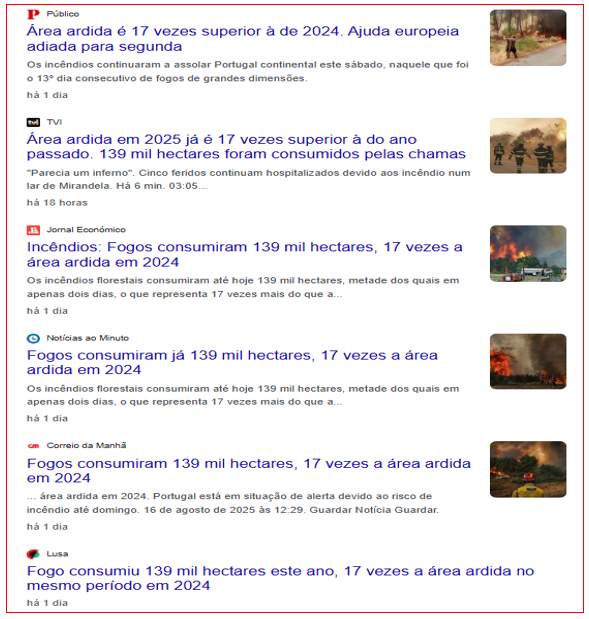

Desta feita, à boleia dos incêndios devastadores do Verão, PAV veio introduzir ao leitor o conceito de “tragédia dos anti-comuns”. Como quem descobre a solução para os males do mundo rural, PAV sustenta que a culpa é da propriedade demasiado fragmentada, do excesso de donos, da falta de uma entidade central que coordene e ordene. Tudo isto é uma meia-verdade. Como toda a meia-verdade, é mais perigosa do que a mentira.

A floresta portuguesa vive, de facto, prisioneira. Mas não da multipropriedade: vive presa num emaranhado legal, fiscal e administrativo imposto pelo Estado. Imaginemos um terreno no interior, herdado por uma família numerosa. Ao fim de três ou quatro gerações, tem 48 herdeiros espalhados pelo mundo. Uns morreram, outros emigraram, muitos nem sabem que herdaram. Cada decisão exige consenso, cada gesto implica certidões, registos, deslocações, escrituras, impostos.

Resultado: ninguém limpa, ninguém investe, o terreno arde; e porquê? Porque o Estado impossibilita a privatização efectiva, dificulta a unificação da posse, penaliza a transmissão e mata o incentivo. Depois aponta o dedo: vejam, os privados não cuidam do que é seu!

O problema é exactamente o inverso do que PAV sugere. Não é a ausência de Estado que paralisa a floresta, é a sua presença excessiva, desordenada e coerciva. O Estado impede que o mercado funcione. Impede que o proprietário adapte a terra às preferências do consumidor. Impede que um terreno rústico se transforme num parque de autocaravanas ou num projecto de turismo rural.

O uso do solo está congelado nos PDMs, nos pareceres vinculativos de trinta organismos, nas áreas de REN e RAN, nos artigos obscuros dos regulamentos municipais. Cada tentativa de mudança é um calvário de requerimentos, estudos, pareceres, taxas, impostos e indefinições. Mesmo o uso agrícola é entravado: uma cultura nova, uma vedação, um furo, exigem mais licenças, mais papel, mais tempo perdido.

Comecemos por onde tudo deveria começar: no registo da propriedade. Em Portugal, uma parte substancial do território rural permanece por regularizar no Registo Predial. Muitos terrenos continuam em nome de pessoas falecidas há décadas. Para formalizar a transmissão, os herdeiros precisam de certidões de óbito, habilitações de herdeiros, reconhecimento notarial, pagamento de imposto do selo (a 10% para familiares fora da linha directa), deslocações a várias conservatórias e um sem-número de registos.

Quando são dezenas os herdeiros, muitos emigrados ou desconhecidos, o processo torna-se inválido de facto: o terreno fica num limbo legal. Nenhum dos herdeiros pode vender, investir, limpar ou explorar sem consenso. Nem sequer podem receber fundos europeus para limpeza ou reflorestamento. O Estado, com a sua estrutura medieval, impede a regularização mais elementar da propriedade.

E se, por milagre ou teimosia, o proprietário conseguir regularizar a situação, entra na segunda fase do jogo: a luta contra o PDM. O Plano Director Municipal é o Livro Sagrado do urbanismo centralizado. Nele, cada centímetro tem o seu destino gravado em pedra: rústico, florestal, urbano, urbanizável, protegido, condicionado, interdito.

Se o proprietário quiser transformar um terreno em algo diferente do que consta no plano – por exemplo, numa pequena casa em madeira, num armazém agrícola ou num miradouro – tem de pedir uma alteração. Mas não se entusiasme: vai precisar de um arquitecto, um topógrafo, um advogado, dezenas de pareceres de entidades públicas, paciência infinita e uma fé inabalável na santidade do papel timbrado. No final, pode sempre receber uma resposta negativa por “incompatibilidade com a paisagem”.

Na prática, o Estado bloqueia tudo. Quer construir uma pequena estufa de cogumelos? Precisa de licença. Quer abrir um caminho no seu terreno? Precisa de autorização. Quer colocar painéis solares? Cuidado, pode alterar o “carácter do solo”. Quer vedar a propriedade? Tenha atenção à fauna silvestre. Cada passo é vigiado por burocratas. Depois, claro, vem o diagnóstico solene: os privados não cuidam da floresta!

PAV tem razão numa coisa: há abandono. Mas esse abandono é filho directo do estatismo. Os proprietários não abandonaram porque são incultos ou preguiçosos, abandonaram porque o Estado tornou a propriedade impraticável.

Para justificar essa asfixia, PAV recorre ao segundo dogma da madraça estatal: os bens públicos. O ar limpo, a água e a biodiversidade são “externalidades” que justificam, segundo ele, que a propriedade florestal passe a ser tratada como coisa pública. Falácia.

O conceito de bem público tem definição precisa: não-rivalidade e não-exclusão. O facto de haver efeitos positivos para terceiros não transforma um bem privado em público. Um pomar que atrai abelhas ou uma estância turística que atrai visitantes também geram externalidades; nem por isso são nacionalizados. Convém dizê-lo sem rodeios: mesmo esta definição académica de bem público serve, quase sempre, para legitimar a existência do bandido estacionário, isto é, do Estado que se apropria da riqueza alheia sob pretexto de ciência económica. A teoria dos bens públicos, tão repetida em manuais e cátedras, é apenas mais uma falácia disfarçada de rigor científico para justificar a expansão da máquina estatal e o confisco permanente da propriedade privada.

A confusão entre externalidade e bem público é ideológica, não conceptual. Serve apenas para legitimar a usurpação da propriedade privada. Se o Estado quer que os proprietários produzam ar limpo e biodiversidade, que pague. Ou melhor: que saia do caminho. Que permita o livre uso, que devolva a liberdade de iniciativa, que torne possível o investimento e a adaptação ao mercado. A floresta não precisa de mais planos, precisa de menos Estado.

Mas PAV quer um plano. Que plano! Um Sistema de Gestão de Espaços Florestais, com equipas públicas, mandatos, vigilantes, limpeza forçada, actuação em propriedade privada, tudo “grátis” para o proprietário, claro. Porque há sempre um “interesse colectivo” que justifica tudo.

Tal como nas distopias planificadas, PAV propõe um modelo “simples”, “total”, “perfeito”, que só falha porque a população do interior insiste em existir. Tudo com um preço: 1,1 mil milhões de euros por ano. PAV, não contente com os 133 mil milhões que já nos extorquem anualmente, deseja mais um assalto, desta vez para contratar sapadores e vigilantes que vão limpar mato e vigiar o que não lhes pertence!

Como todo o bom planeador central, PAV até já sabe o que os consumidores querem, o que os proprietários pensam e quanto todos estariam dispostos a pagar. Na sua cabeça iluminada não há incerteza, não há preferências subjectivas diversas, não há mercado.

PAV decide que projectos fariam sentido – turismo rural, parques, segundas residências, talvez centros de interpretação da paisagem, ou mesma nada, na prática, tudo verde para PAV passear e contemplar a paisagem todos os anos – e define de antemão receitas e custos, como se a vida económica fosse um quadro de uma folha de cálculo do seu computador.

A pretensão de conhecimento é tamanha que faria corar qualquer burocrata soviético. É esse delírio planificador, arrogante e ignorante da realidade, que se apresenta como a solução milagrosa para a floresta portuguesa. Como ninguém viu isso até hoje! Bastaria seguir o plano miraculoso de PAV.

Na sua lógica estatista, os proprietários são vistos como empecilhos, incapazes, sujeitos a tutela. Não têm liberdade de usar, mas têm deveres de limpar. Não podem construir, mas podem ser expropriados na prática. Tudo isto porque PAV imagina que sabe o que é melhor para todos: que culturas plantar, que caminhos abrir, que rendimentos gerar. Nesse plano, uma vez mais, dá um papel de liderança ao bandido estacionário, o mesmo que não consegue sequer gerir o SNS, o sistema educativo ou os tribunais é, segundo PAV, agora capaz de gerir 6 milhões de hectares de floresta.

PAV aparece como o perfeito exemplar do urbano iluminado, sentado diante do seu computador em Lisboa, a desenhar planos para a propriedade alheia. Os “outros”, aqueles a quem se refere, não são académicos abonados nem jornalistas: são pobres, gente envelhecida, que muitas vezes mal têm dinheiro para medicamentos ou para reparar o telhado.

A esses, PAV exige que aceitem o confisco tácito da sua terra, que suportem a colectivização dos custos de vigiar e combater incêndios, tudo em nome de um “interesse colectivo” convenientemente definido por quem vive longe do problema. O objectivo oculto é simples: garantir que, quando visita o interior uma vez por ano, possa contemplar a paisagem idílica que exige que os pobres mantenham para seu deleite estético. Os pobres sacrificam-se, o Estado assalta a favor dos plutocratas da economia do fogo, os iluminados aplaudem – e tudo em nome da ciência e do “bem público”.

A floresta portuguesa não precisa de mais Estado, precisa de mais liberdade. Precisa de proprietários com poder de decidir, investir, inovar e colher os frutos ou os prejuízos das suas decisões. Precisa de mercado, preços, responsabilidade e propriedade plena.

Precisa de um Estado que registe rapidamente, que permita mudar o uso da terra conforme as preferências e necessidades dos indivíduos, e que depois se limite a garantir que os direitos de propriedade sejam respeitados e protegidos.

O resto, deixem para quem sabe: os que vivem da terra, e não os que vivem de planear sobre a propriedade que não lhes pertence. Qualquer solução que não passe por aqui é apenas mais uma cortina de fumo a esconder o verdadeiro incendiário: o Estado.

Luís Gomes é gestor (Faculdade de Economia de Coimbra) e empresário

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.