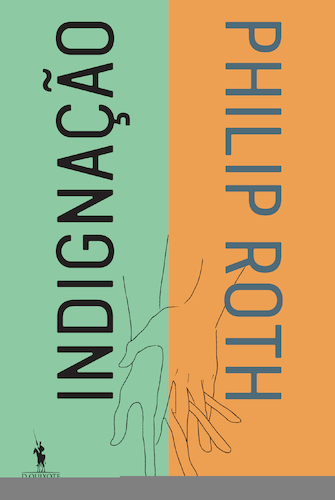

Título

Indignação

Autor

Philip Roth

Editora

Dom Quixote

Sinopse

Indignação é o vigésimo sétimo livro de Philip Roth, conta a história da educação do jovem Marcus Messner nas circunstâncias assustadoras e nas obstruções anómalas que a vida acarreta.É uma história de inexperiência, loucura, resistência intelectual, descoberta sexual, coragem e erro contada com toda a energia criativa e todo o engenho de que Roth é possuidor.É simultaneamente uma ruptura inesperada com as narrativas obsidiantes da velhice e suas experiências que são os seus livros mais recentes e um poderoso aditamento às investigações do autor sobre o impacto da história da América na vida do indivíduo vulnerável.

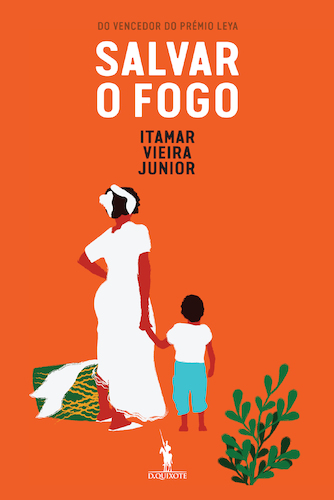

Título

Salvar o fogo

Autor

Itamar Vieira Junior

Editora

Dom Quixote

Sinopse

Depois de ter ficado órfão de mãe, Moisés vive com o pai e a sua irmã Luzia na Tapera do Paraguaçu, um povoado cujo domínio das terras pertence à Igreja, que ali detém um mosteiro desde o século XVII. Os irmãos partiram todos em busca de uma vida melhor, mas Luzia foi obrigada a ficar para cuidar do pai e do menino; estigmatizada pelos seus supostos poderes sobrenaturais, leva no entanto uma vida de profundo sentido religioso, trabalhando como lavadeira do mosteiro e educando Moisés rigidamente com o objetivo de o inscrever na escola dos padres e conseguir para ele a educação que nenhum deles pôde ter. Porém, a experiência dessa formação marcará o rapaz de tal modo que ele acabará por deixar intempestivamente a casa.Será só vários anos mais tarde, depois de um grave acontecimento que é o pretexto para a família toda se reunir, que Moisés reencontrará Luzia – uma Luzia arrependida dos silêncios e magoada pelas mentiras, mas simultaneamente combativa, lutando como nunca contra as injustiças, pela posse da terra dos seus antepassados.Épico e lírico, emocionando o leitor a cada nova página, Salvar o Fogo é um romance que mostra que muitas vezes os fantasmas de uma família não se distinguem dos fantasmas de um país. A ferida aberta pelo multipremiado Itamar Vieira Junior nesta obra-prima só o leitor poderá fechar.

Título

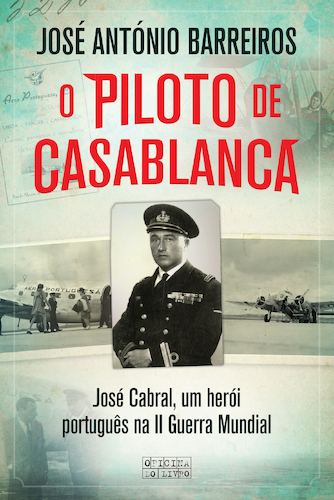

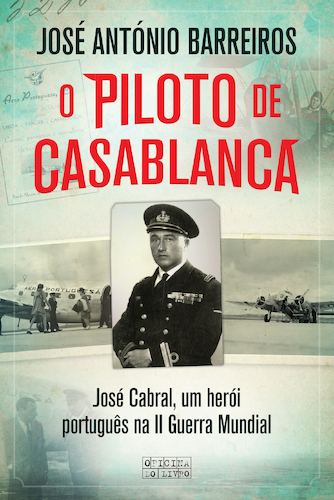

O piloto de Casablanca

Autor

José António Barreiros

Editora

Oficina do Livro

Sinopse

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando voar era uma aventura arriscada, a ligação aérea entre Lisboa, Tânger e Casablanca, celebrizada num dos mais emblemáticos filmes de Hollywood, com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, era exclusivamente assegurada por Portugal, enquanto país neutro no conflito. O piloto que fazia essa rota, por vezes em condições de grande perigo, chamava-se José Cabral e era um comandante de marinha, corajoso e audaz.Graças a esta figura notável da aviação naval, com contactos nos serviços secretos britânicos e norte-americanos, refugiados de guerra salvaram-se da ameaça nazi e diplomatas e militares das forças Aliadas cumpriram missões na operação de desembarque no Norte de África, o princípio do fim do III Reich.Cabral viria a ser galardoado com a mais alta distinção concedida pelos EUA a militares estrangeiros, mas cairia no esquecimento no país onde nasceu. Resgatando a sua memória, José António Barreiros recorda a vida, a bravura e as missões clandestinas deste herói português.

Título

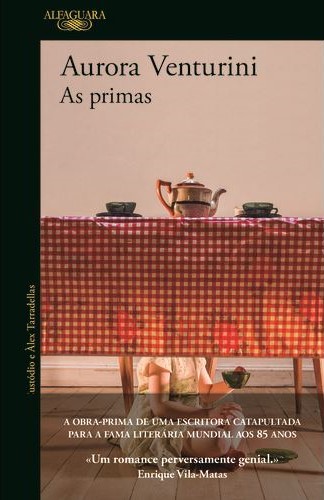

As primas

Autora

Aurora Venturini

Editora

Alfaguara

Sinopse

A obra-prima de uma escritora catapultada para a fama literária mundial aos 85 anos. A história de uma família em que as mulheres procuram fugir à norma, com ecos de Lucia Berlin, Shirley Jackson e Carson McCullers.Na cidade argentina de La Plata, nos anos de 1940, conhecemos Yuna e Petra, duas primas que pertencem à mesma família disfuncional, precária e destinada à desgraça. Pela voz de Yuna, vemos um universo tortuoso de mulheres abandonadas à sua sorte, a braços com a pobreza, a deficiência, o delírio fantasmagórico e a pressão social.Para se evadir do cerco das histórias de ameaças, violações e homicídios, Yuna recorre à sua imaginação artística: a cada episódio de violência, pinta uma nova tela. Vendo na arte uma fuga ao estropiamento familiar, Yuna lança sobre o seu mundo um olhar selvático — ora cândido e perspicaz, ora violento e ensimesmado — e protagoniza uma história que desafia todas as convenções literárias.Aurora Venturini poderia ser uma das peculiares personagens dos seus romances, já que o seu percurso ficou marcado pelo fait-divers de ter vencido um concurso literário para novos talentos quando já tinha escrito dezenas de livros e se aproximava do fim da vida.

Entre o romance de formação, a delirante autobiografia, o divertimento literário e a radiografia de uma época, As Primas é uma obra que celebra, ao mesmo tempo, as dimensões universal e privada da literatura, revelando a desconcertante originalidade de uma autora que ousa colocar perguntas quase sempre cuidadosamente mantidas em silêncio.

Título

Sob a estrela do outono

Autor

Knut Hamsun

Editora

Cavalo de Ferro

Sinopse

Sob a Estrela do Outono, até hoje inédita em português, é unanimemente considerada uma das obras fundamentais de Knut Hamsun.Fugido da “azáfama, dos jornais e das pessoas da cidade”, o protagonista deste romance, ao qual Hamsun empresta o seu próprio nome, Knut Pedersen, refugia-se no campo em busca da verdadeira vida, determinado a conquistar aí a calma e a paz interior.Senhor de si mesmo, vagueia de quinta em quinta, despoja-se da sua roupa elegante para desempenhar o ofício de pedreiro ou lenhador, dá asas à sua veia de inventor, enamora-se de uma mulher casada — um amor proibido que levará este vagabundo idealista de volta ao ponto de partida: um regresso à paixão, ao sofrimento e à cidade.

Título

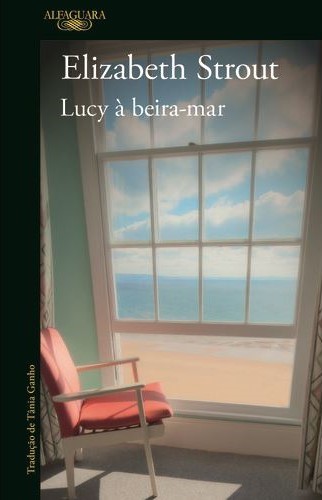

Lucy à beira-mar

Autor

Elizabeth Strout

Editora

Alfaguara

Sinopse

Distinguida com o Prémio Pulitzer, a extraordinária escritora Elizabeth Strout regressa, neste romance, à sua icónica personagem Lucy Barton, protagonista de uma história de empatia, emoção, perda e esperança.Quando o medo pandémico se apodera da cidade, Lucy Barton abandona Manhattan e muda-se com William, o seu ex-marido, para uma pequena cidade costeira no Maine. nos meses que se seguem, os dois vivem numa casa perto do mar, experiência que vai revelar-se transformadora. Lucy e William voltam a ser os companheiros de há tantos anos — a diferença é que se encontram isolados do mundo em colapso, estando a sós com um complexo passado, com as suas memórias e com os seus desejos.Elizabeth Strout explora os interstícios do coração humano e compõe um retrato revolucionário e luminoso das relações íntimas durante os confinamentos. no cerne desta história estão os laços profundos que nos unem, mesmo quando separados: o vazio após a morte de alguém que amamos, ou o consolo de um antigo amor que afinal perdura.

Título

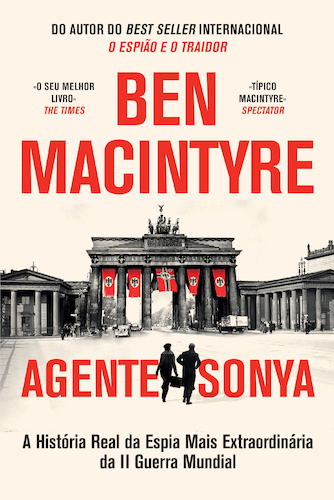

Agente Sonya

Autor

Ben Macintyre

Editora

Dom Quixote

Sinopse

Em 1942, numa pacata aldeia da região verdejante de Cotswolds, no centro de Inglaterra, uma mulher magra e elegante vivia numa pequena casa de campo com os três filhos e o marido, que trabalhava nas imediações como maquinista. Ursula Burton era afetuosa, mas reservada, e falava inglês com um ligeiro sotaque forasteiro. Parecia viver uma vida simples, humilde. Os vizinhos de aldeia sabiam pouco sobre ela.Não sabiam que, na verdade, era uma oficial de alta patente da espionagem soviética. Não sabiam que o marido também era espião, nem que ela comandava uma poderosa rede de agentes a operar na Europa. Por detrás da fachada da sua vida pitoresca, Burton era uma comunista convicta, uma coronel soviética, uma agente experiente que recolhia segredos científicos que permitiriam à União Soviética construir a bomba atómica.Esta história verdadeira, de espionagem, é uma obra-prima sobre a mulher com nome de código «Sonya». Ao longo da sua carreira foi perseguida pelos chineses, japoneses e nazis, pelo MI5, MI6 e o FBI, sem nunca ter sido apanhada. A sua história reflete o grande confronto ideológico do século XX entre o comunismo, o fascismo e a democracia ocidental, e lança uma nova luz sobre as lutas e as lealdades instáveis dos espiões no nosso tempo.

Título

Imperatriz

Autora

Pearl S. Buck

Editora

Dom Quixote

Sinopse

Em Imperatriz, Pearl S. Buck dá vida à incrível história de Cixi, a concubina imperial que acabaria por liderar a dinastia Ching.Nascida numa família humilde, Cixi apaixona-se pelo seu primo Jung Lu, um belo guarda imperial – mas ainda em adolescente é escolhida, com a sua irmã e centenas de outras raparigas, para ir morar para a Cidade Proibida.Destacando-se pela sua beleza, Cixi está determinada a tornar-se a preferida do Imperador, e dedica todo o seu talento e astúcia à concretização desse objetivo. Quando o Imperador morre, Cixi encontra-se numa posição que lhe dá o poder supremo, que irá manter durante quase cinquenta anos, usando-o tanto para trazer paz ao império como para promover Jung Lu, a quem amará – em segredo – para sempre.Num mundo de intrigas liderado por homens, Cixi irá tomar a seu cargo várias decisões importantes e será responsável pela modernização da China, sem que nunca tenha recebido por isso o devido crédito. Muito foi escrito sobre Cixi, mas nenhum outro romance recria a sua vida – a sua extraordinária personalidade e, ao mesmo tempo, o mundo das intrigas da Corte e o período de tumulto nacional com o qual ela lidou – tão bem como Imperatriz.

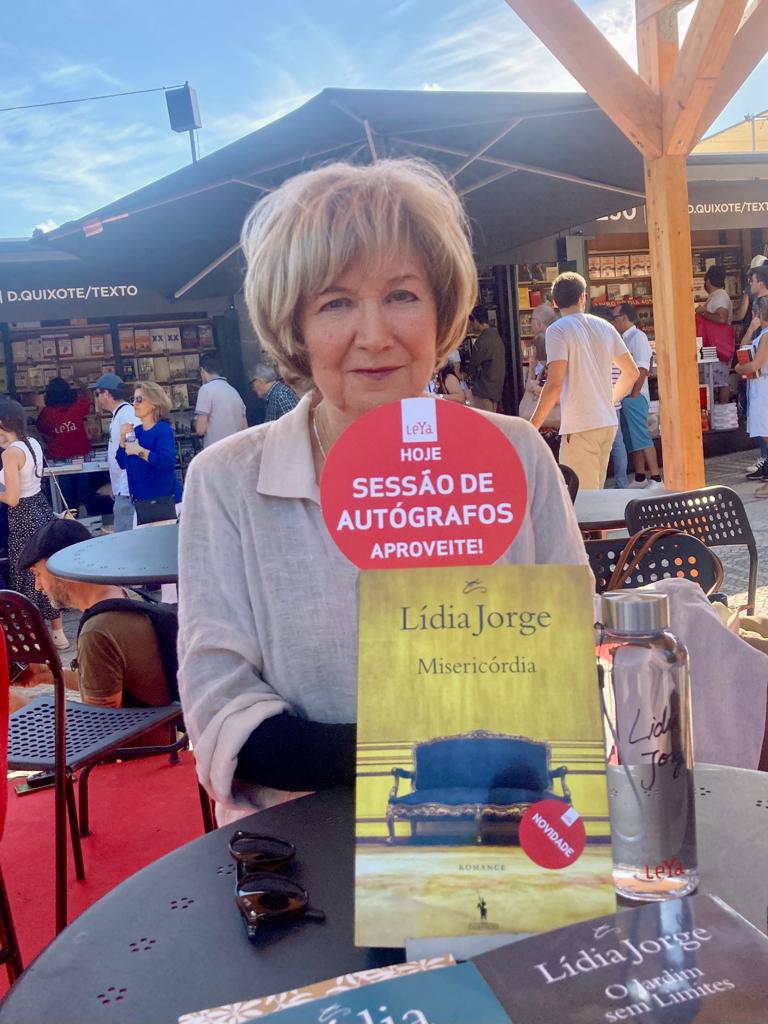

Título

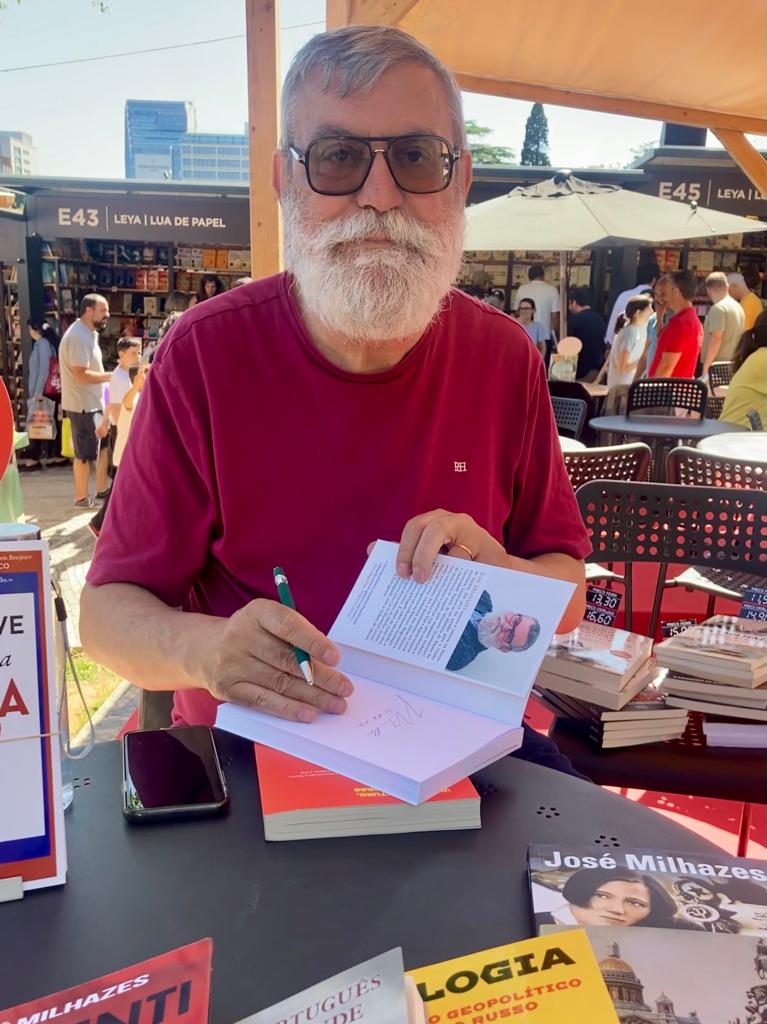

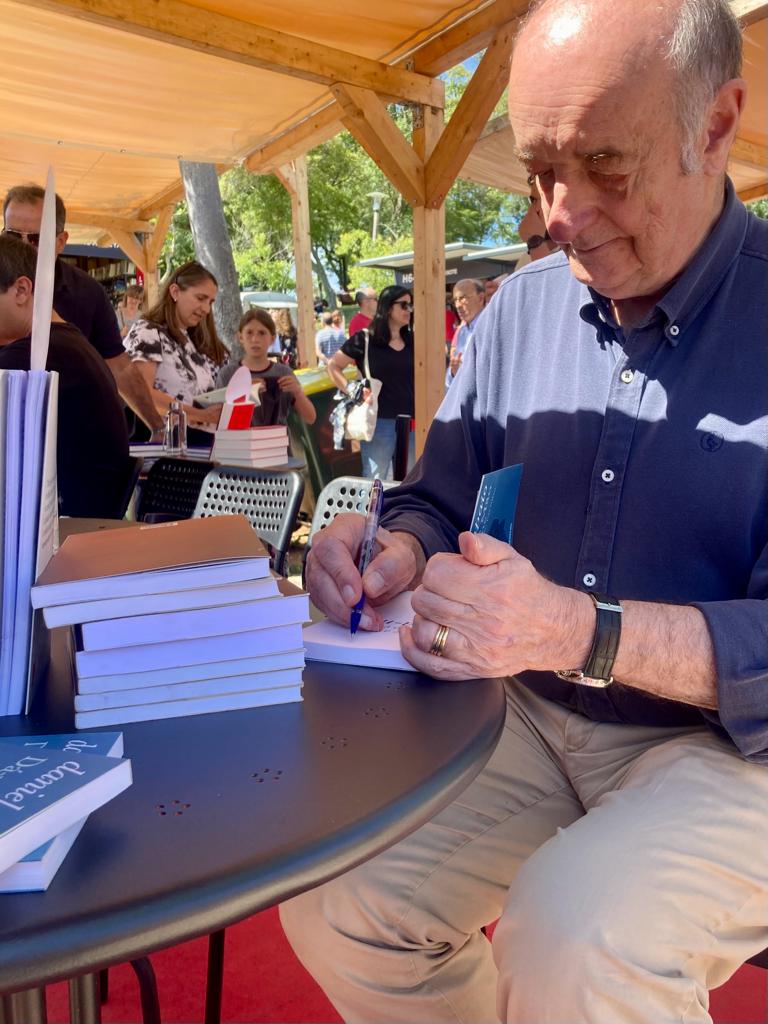

Um enfarte no alto do Parque

Autor

Francisco Moita Flores

Editora

Casa das Letras

Sinopse

Francisco Moita Flores preparava-se para iniciar uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Lisboa, de 2022, quando foi acometido por um enfarte agudo do miocárdio, ficando em estado de “morte súbita”. São raras as vítimas que sobrevivem a este estado clínico, caso não lhe sejam rapidamente ministradas manobras de reanimação.Graças à pronta reação de médicos, que se encontravam na Feira, e dos serviços do INEM, foi possível reverter a situação. Moita Flores seria operado de urgência no Hospital de Santa Marta com sucesso.Ainda na fase de convalescença, tendo sido informado do alarido que se criou em torno do caso, decidiu contar a história na qual é o principal personagem. Partindo da sua própria experiência de “morte súbita”, discorre bem-humorado sobre os acontecimentos que se desencadearam na Feira do Livro. O seu objetivo é ajudar na prevenção da doença cardíaca.Com uma narrativa, pontuada aqui e ali com observações engraçadas, muito ao seu estilo, dá o testemunho de quem “morreu” e “ressuscitou”, prendendo o leitor e prevenindo-o para que não sofra de igual ocorrência.

Título

Covid – Uma trágico-comédia

Autor

Bruno Barata

Editora

Edições Vieira da Silva

Sinopse

Covid – Uma trágico-comédia, um resumo em tom crítico utilizando o humor, com sarcasmo ilustrativo, à pandemia.Desde a forma como a comunicação social actuou logo no início, às medidas, estudos/recomendações que médicos e investigadores propuseram e governantes impuseram, e estratégias individuais que cada um adoptou, ninguém escapou a uma comédia global.Nada como analisar o comportamento da sociedade enquanto não vem o próximo fim do mundo.

Título

O parque dos cães

Autora

Sofi Oksanen

Editora

Alfaguara

Sinopse

Escritora multipremiada, Sofi Oksanen regressa com um romance sobre a condição feminina, a exploração do corpo da mulher, a maternidade e a teia criminosa e lucrativa em torno daquelas que tudo perderam.O Parque dos Cães oscila entre dois mundos: a Helsínquia da atualidade e a Ucrânia que conquistou a independência, após o colapso da União Soviética. Do cruzamento destas duas realidades, surge uma outra: a endémica corrupção do Leste, alimentando a ganância voraz do Ocidente. Nesta interseção, conhecemos duas mulheres que partilham uma história de lealdade, amor e confiança traída. Dão por si arrastadas para uma torrente de lutas de poder que opõe famílias influentes, mas que também opõe sexo feminino e sexo masculino. A razão é só uma: o corpo da mulher tem a capacidade de dar vida e, por causa disso, torna-se fonte de lucro.Sofi Oksanen lança-se mais uma vez num tema fraturante e incómodo do mundo atual, numa narrativa que oscila entre o thriller psicológico e a mais comovente humanidade. O Parque dos Cães retrata a vida de uma mulher que se descobre incapaz de fugir à memória do filho que perdeu, aos fantasmas que a assombram e às mentiras que lhe salvaram a vida.Esta é a história do lado negro da indústria da fertilidade, mas também do ponto a que todos somos capazes de chegar para concretizar sonhos impossíveis.

Título

O desertor

Autor

Abdulrazak Gurnah

Editora

Cavalo de Ferro

Sinopse

Obra representativa do talento de Abdulrazak Gurnah, O Desertor evoca o complexo ambiente social, religioso e cultural da África Oriental na época colonial através de duas histórias de amor, separadas pelo tempo, mas unidas pelo seu desfecho, evidenciando o intricado mosaico de uma África ainda desconhecida.Ao romper de mais uma manhã, Hassanali está a caminho da mesquita quando um forasteiro branco, vindo do deserto, desaba a seus pés. Hassanali decide ajudar aquele homem — um explorador e orientalista inglês de nome Martin Pearce — levando-o depois para casa de um oficial, seu conterrâneo. Quando Pearce regressa para agradecer a Hassanali por lhe ter salvado a vida, também conhece a irmã dele, Rehana, com quem viverá uma história de amor proibido.

Título

Sempre

Autor

Morris Gleitzman

Editora

Fábula

Sinopse

“Manter a esperança — sempre. É o meu lema.”Felix, um órfão judeu, polaco, que sobreviveu aos horrores da Segunda Guerra Mundial, tem agora 87 anos. Um dia, aparece-lhe em casa, na Austrália, um menino de 10 anos, Wassim, vindo de um país da Europa de Leste, com um pedido de ajuda que ele não vai conseguir recusar. De alguma forma, a história de ambos está interligada e a inocência e a esperança de Wassim, perante problemas dramáticos, convencem Felix a envolver-se numa aventura que o leva a revisitar pessoas e memórias que pensava nunca mais ter de reviver.A narração desta obra é feita alternadamente por estes dois heróis, um idoso e uma criança, e é comovente como ambos são igualmente corajosos, solidários e determinados. Além do nazismo, aborda questões atuais como o racismo, a condição de refugiado e a violência no mundo moderno. Felizmente a maldade não sai sempre vencedora.O último livro da série juvenil sobre a vida de Felix, um órfão judeu marcado pela Segunda Guerra Mundial, sobre os horrores da guerra e as razões de esperança no melhor da humanidade. Tão emocionante, positivo, cativante e inspirador como os anteriores.

Título

Linguagens da verdade – Ensaios 2003-2020

Autor

Salman Rushdie

Editora

Dom Quixote

Sinopse

Salman Rushdie é celebrado como “um mestre da narrativa contínua” (The New Yorker), iluminando verdades da nossa sociedade e cultura através da sua prosa deslumbrante e, muitas vezes, cáustica. Esta coletânea de textos de não-ficção reúne ensaios, críticas e discursos perspicazes e inspiradores, que se focam na relação de Rushdie com a palavra escrita e fortalecem o seu lugar como um dos pensadores mais originais do nosso tempo.

Linguagens da Verdade reúne textos escritos entre 2003 e 2020 e demonstra o envolvimento intelectual de Salman Rushdie com certos períodos de mudanças culturais. Mergulhando o leitor numa ampla variedade de assuntos, explora a natureza do ato de narrar como uma necessidade humana, e o resultado é uma carta de amor à literatura. Rushdie analisa o que obras de autores desde Shakespeare e Cervantes até Samuel Beckett, Eudora Welty e Toni Morrison significam para ele, tanto na página impressa como a nível pessoal. Ao mesmo tempo, tenta aprofundar a natureza da “verdade”, deleitando-se com a vibrante maleabilidade da linguagem e das linhas criativas que podem unir arte e vida, e revisita temas como a migração, o multiculturalismo e a censura.

Título

Como um marinheiro eu partirei

Autor

Nuno Costa Santos

Editora

Elsinore

Sinopse

Uma narrativa profundamente humana que revisita a carreira e a vida do famoso cantor belga Jacques Brel e a sua passagem crepuscular pelos Açores.”Um homem fuma um cigarro à proa de um iate, concentrado no som do mar.”Este homem é Jacques Brel, compositor e intérprete de canções de um lirismo e elaboração extraordinários, explosivas, contagiantes, que arrebatam audiências. De espírito rebelde e inconformado, no auge da sua popularidade, Brel toma a decisão intempestiva de abandonar para sempre os palcos.Romance, biografia, reportagem, reflexão sobre os nossos medos mais secretos, em Como um Marinheiro Eu Partirei, Nuno Costa Santos compõe com a força da Literatura uma indagação sobre a identidade pessoal.

Título

Amigos até ao fim

Autor

John Le Carré

Editora

Dom Quixote

Sinopse

No seguimento da guerra do Iraque, o inglês Edward “Ted” Mundy, filho de um major na reserva do antigo exército indiano, escritor falhado e guia turístico na Baviera, vê reaparecer o seu passado na pessoa de Sacha, o militante da Alemanha de Leste que ele encontrara nos finais dos anos 60 numa Berlim entregue à agitação revolucionária, e que tornou depois a ver no espelho embaciado dos espiões da Guerra Fria, para a montagem de uma operação de agente duplo. Mas os tempos mudaram, e a amizade dos dois, renovada em nome de um idealismo tornado obsoleto, vai ser minada pelas cínicas manobras de uma América mais imperialista do que nunca.

Com este romance, Le Carré fez o epitáfio da espionagem à moda antiga e dos valores ultrapassados que estruturavam o universo dos agentes secretos; depois do 11 de Setembro, as “causas justas” perderam o seu valor quando a América de Bush impôs a todo o mundo a marcha forçada da sua autoglorificação triunfalista e hegemónica.Lançando um olhar cruelmente céptico sobre as manobras maquiavélicas de uma América envolta na sua boa consciência, le Carré denuncia também a cega mesquinhez do homem, e a sua mensagem desesperada perseguirá o leitor durante muito tempo após a leitura da última linha.

Título

A secretária de Churchill

Autora

Susan Elia Macneal

Editora

Saída de Emergência

Sinopse

Numa era de desafios sem precedentes, ela pode ser a única hipótese de vencer a guerra…Londres, 1940. Churchill chegou ao poder e a guerra alastra. Mas isso não detém Maggie Hope, uma jovem com um dom natural para decifrar códigos que rivaliza com as mentes mais brilhantes do governo. Em tempos conturbados e mortíferos, o acesso à Sala de Guerra do primeiro-ministro dá a Maggie a oportunidade única de desvendar as conspirações de um grupo determinado a alterar o curso da História.

Enredada numa rede de espiões, homicídios e intriga, a jovem tem de trabalhar para equilibrar o seu dever com a Pátria e as suas oportunidades de sobreviver. E quando se vê envolvida num mistério que envolve a sua própria família, Maggie descobre que a sua inteligência é tudo o que se interpõe entre o plano mortal de um assassino e o próprio Churchill.

Uma estreia ambiciosa e uma personagem fascinante que promete tensão e mistério para os próximos volumes.

Título

Atlas do histórico do Mediterrâneo – Da Antiguidade aos nossos dias

Autor

Florian Louis

Editora

Guerra e Paz

Sinopse

Compreender este espaço compósito permite-nos compreender a história dos territórios e países que o delimitam e que com ele têm interagido desde a Antiguidade:• Um mar fértil, que viu nascer e crescer os grandes impérios mesopotâmico, grego e romano;• Um mar agitado, entre conquistas bizantinas, Cruzadas, Reconquista e estabelecimento do Império Otomano;• Um mar dominado por uma Europa hegemónica a partir do final do século XVIII;• Um mar turbulento onde estão em jogo grandes desafios contemporâneos – conflitos, crise migratória e questões ambientais.Perto de 90 mapas e documentos ajudam a recriar a história rica e viva deste frágil mosaico, que deve enfrentar o desafio de permanecer um elo entre as suas margens.

Título

Ensino superior e desenvolvimento

Autor

José Ferreira Gomes

Editora

Fundação Francisco Manuel dos Santos

Sinopse

Como tem evoluído o sistema português de ensino superior? Com que política e investimento estatais, rede institucional, procura estudantil e retrato de docentes? Como se incentiva, financia e produz ciência nas universidades e com que ligação à administração pública e ao setor produtivo privado?Neste livro faz-se uma análise do sistema de ensino superior e da investigação científica numa perspetiva de comparação internacional e de serviço público disponibilizado aos cidadãos. Descreve-se o enorme atraso educativo acumulado nos 150 anos anteriores à Primeira Guerra Mundial e a lenta recuperação até fins do século passado. na ciência, enquanto atividade profissionalizada, a nossa história não ultrapassa meio século. Tendo atingido hoje indicadores educativos e científicos comparáveis aos dos nossos pares europeus, interessa compreender as razões do seu moderado impacto no desenvolvimento económico e social do país.

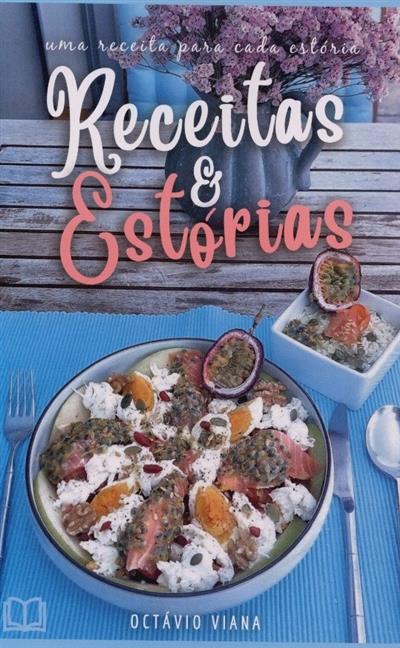

Título

Receitas & estórias

Autor

Octávio Viana

Editora

Thorn Publishers

Sinopse

Nunca houve um livro de receitas como este, nem um livro de estórias que pudesse divertir tanto, ao mesmo tempo que ensina qualquer pessoa a cozinhar de forma simples, fácil e rápida.

O autor, não sendo um chef e nem tão pouco versado na arte culinária, brinda-nos com receitas fáceis de executar por qualquer pessoa, mas que ainda assim são pratos espetaculares para levar até à mesa mais exigente.

Nesta deliciosa obra, o autor resgata da sua memória receitas que revelam uma soberba e maravilhosa mistura de sabores, aromas e cores, acompanhadas sempre com uma pitada de fabulosas estórias e histórias que vão desde a origem do cioccolato cremino, em Torino, Itália, até às aventuras pessoais vividas por aí.

As receitas tanto podem ser usadas para confecionar um almoço rápido, como um jantar soberbo e elaborado, uma deliciosa sobremesa conventual portuguesa ou um verdadeiro gelato artesanal italiano.

Se quer descobrir os segredos de um bom risotto de trufa branca de Alba, receita da Paola, do tiramisù da pastelaria Nascimben, da mousse de chocolate da Inês, do gelato cremino da gelataria Ariosto, do pesto genovese da Chiara, do creme de pistacchio da Mariangela, entre outros deliciosos segredos, sempre com uma estória para cada receita (ou uma receita para cada estória), este é o livro certo).

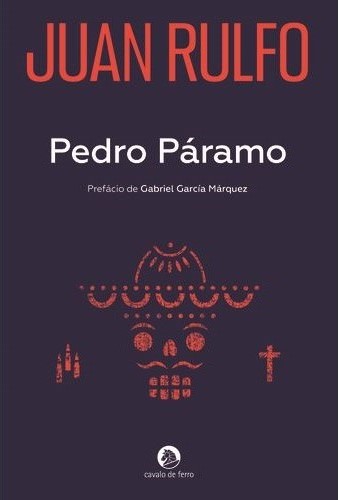

Título

Pedro Páramo

Autor

Juan Ruflo

Editora

Cavalo de Ferro

Sinopse

O seminal Pedro Páramo, de Juan Rulfo, é considerado um dos livros mais influentes, enigmáticos e sublimes da Literatura universal.Hoje considerada uma Obra Representativa da Unesco e “um dos livros mais influentes do século”, a publicação de Pedro Páramo, em 1955, representou um ponto de viragem na literatura hispano-americana e mundial, que ajudou a renovar.”Álvaro Mutis subiu, a passos largos, os sete pisos da minha casa comum pacote de livros, separou do monte o mais pequeno e curto e disse-me, morto de riso:

– Leia isto, carago, para que aprenda!

Era Pedro Páramo.

Nessa noite não consegui adormecer enquanto não terminei a segunda leitura. Nunca, desde a noite tremenda em que li A Metamorfose, de Kafka, numa lúgubre pensão para estudantes em Bogotá – quase dez anos antes -, eu sofrera semelhante comoção (…).

Não são muito mais de 300 páginas, mas são quase tantas, e creio que tão perduráveis, como aquelas que conhecemos de Sófocles.”Do texto introdutório de Gabriel García Márquez, Prémio Nobel de Literatura.A obra de Juan Rulfo influenciou de forma decisiva autores distinguidos com o Prémio Nobel de Literatura, como Gabriel García Márquez e Octávio Paz.

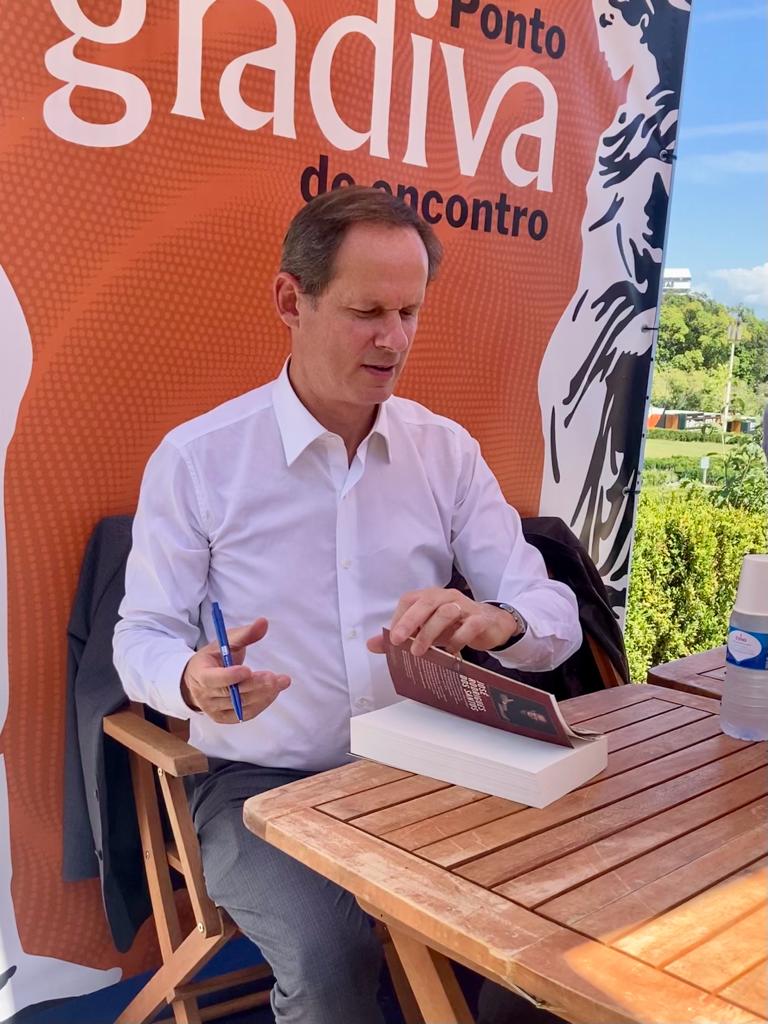

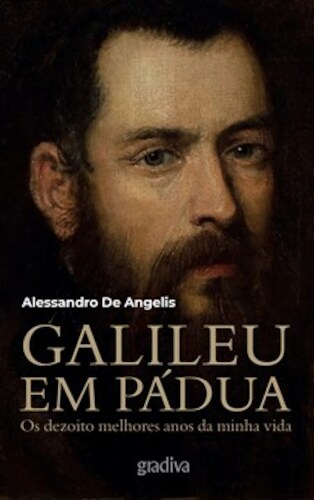

Título

Galileu em Pádua

Autor

Alessandro De Angelis

Editora

Gradiva

Sinopse

Quando, aos 28 anos, Galileu Galilei obtém a prestigiante cátedra de Matemática da Universidade de Pádua, tem tanta fama de cientista genial como de pessoa conflituosa.

Não se licenciou, bebe demasiado, frequenta bordéis; um pequeno poema grosseiro contra os professores custou-lhe a renovação do contrato em Pisa, enquanto em Bolonha mentiu sobre o seu currículo. E, no entanto – sem descuidar os prazeres da vida, que adorará partilhar com o amigo Sagredo -, em Pádua, Galileu fará a sua entrada no milieu da cultura e da política mundial; verá nascer os seus três filhos; e apontará o cannocchiale para o céu nas suas primeiras observações, que mudarão a História do Mundo.

Alessandro de Angelis revela um Galileu pouco conhecido, imperfeito, memorável, num livro que, assentando numa rigorosa pesquisa história, joga com os mundos da ficção e da não ficção e narra os dezoito anos desregrados e tempestuosos que Galileu definirá como os melhores da minha vida.

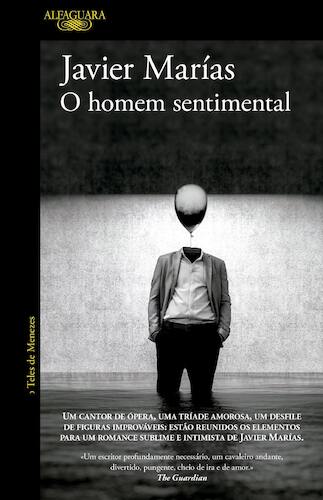

Título

O homem sentimental

Autor

Javier Marías

Editora

Alfaguara

Sinopse

Decorreram quatro anos desde que o cantor lírico León de Nápoles viu pela primeira vez, no comboio entre Veneza e Madrid, Natalia Manur, acompanhada pelo marido, um abastado banqueiro, e pelo misterioso Dato. É nessa carruagem e entre estas quatro personagens que começa uma história de paixões levada até às últimas consequências.

Em torno dos protagonistas, gravitam outras figuras: uma prostituta sempre com pressa, uma antiga estrela da ópera, um meticuloso viúvo, um velho amor. Quem será, no fim de contas, o «homem sentimental»?

Um artista e pensador, ou um homem de negócios e de ação? Frequentemente comparado com obras de Proust e de Unamuno – pelo refinamento literário e pela engenhosa construção das personagens e do enredo – O homem sentimental é um romance de amor em que o amor não é visto nem vivido, mas antes intuído e relembrado, como se a sua essência fosse a melancolia e o mistério.

Uma história cujo ritmo se acelera progressivamente, atravessada pela habitual ironia fina de Javier Marías, que a conduz a um imprevisível desfecho.

Título

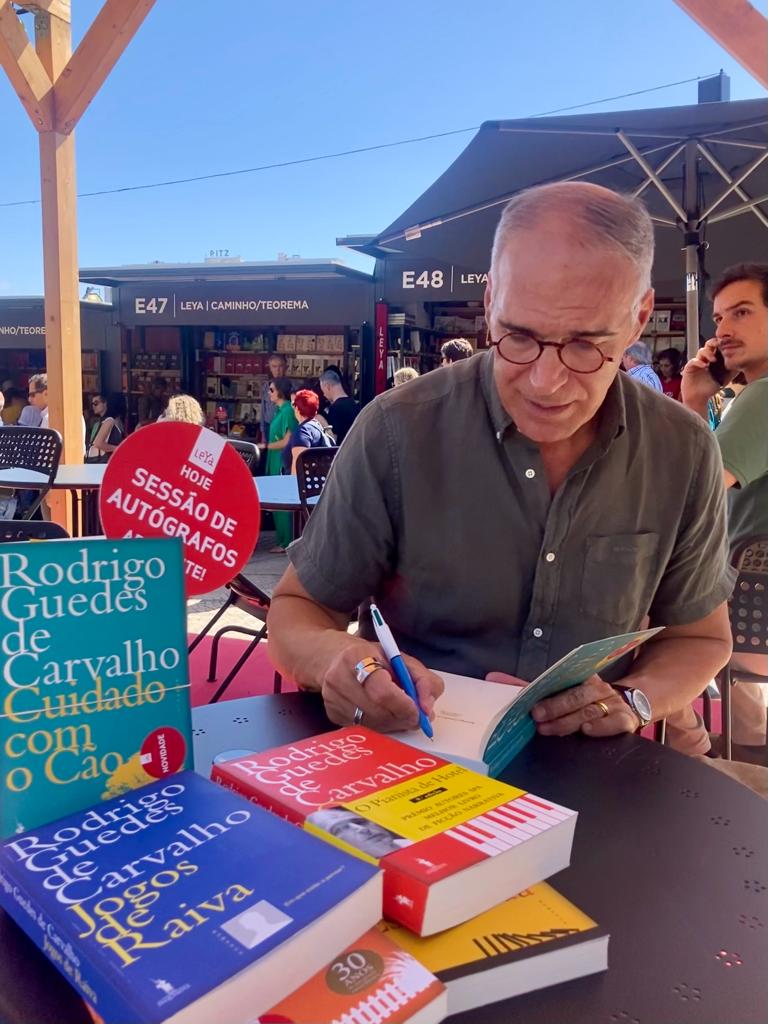

Quem sai aos seus

Autora

Liane Moriarty

Editora

Asa

Sinopse

Vista de fora, a família Delaney é perfeita. Joy e o marido, Stan, são treinadores de ténis famosos e arrasam nos courts e fora deles. Os seus quatro filhos – Amy, Logan, Troy e Brooke – já são independentes. Após vidas ativas tão intensas, Joy e Stan decidem vender a sua reputada academia de ténis e desfrutar da tranquilidade da reforma.

Mas quando uma mulher misteriosa entra inesperadamente na vida do casal e Joy desaparece sem explicação, deixando apenas uma mensagem enigmática, tudo é subitamente posto em causa.

A polícia interroga Stan. Para alguém que se diz inocente, o marido parece ter muito a esconder. Dois dos filhos acreditam na inocência do pai, mas os outros dois não têm assim tanta certeza. Divididos, eles têm pela frente o desafio mais duro e a pergunta mais arrepiante das suas vidas: será que alguma vez conheceram verdadeiramente os pais?

Está na hora de os irmãos Delaney reavaliarem a história da família…

Os direitos para TV de Quem Sai aos Seus foram já adquiridos, após o estrondoso sucesso das adaptações televisivas das obras da mesma autora: Pequenas grandes mentiras e Nove perfeitos desconhecidos (ambas protagonizadas por Nicole Kidman).

Título

As emoções de Leopoldo

Autora

Deborah Marcero

Editora

Fábula

Sinopse

O Leopoldo não gosta de sentir medo. Nem tristeza, raiva, solidão ou vergonha.

Por isso, tem uma ideia: guardar essas emoções em frascos, bem fechados, para não o perturbarem.

Este livro maravilhoso, da mesma autora de Os tesouros do Leopoldo, pode contribuir para o processo de aprender a controlar as nossas emoções, pelo qual todos temos de passar.

Título

Não obedeças mais

Autor

Gustavo Santos

Editora

Alma dos Livros

Recensão

Quando iniciei a minha aventura literária a minha missão era levar amor-próprio a quem me lia. Não era, não é, e nunca será, ser aceite ou aclamado por todos.

Com este livro aprofundo a necessidade de cada um se comprometer com a sua própria verdade, de forma que atinja a liberdade ilimitada que tem e que ninguém lhe pode dar ou roubar.

Para isso há que tirar o medo da vontade, há que enfrentar o S.I.S.T.E.M.A., olhos nos olhos, porque se há um ponto fraco do medo, é, sem sombra de dúvida, ser olhado de frente.

Nestas páginas, viverás o teu combate pessoal. Serás tão abanado como acolhido. Sentir-te-ás tão só como acompanhado; tão cansado como renovado; tão revoltado como apaziguado.

Podem dizer que é polémico. Mas, também, num mundo cheio de mentiras, qualquer verdade é polémica.

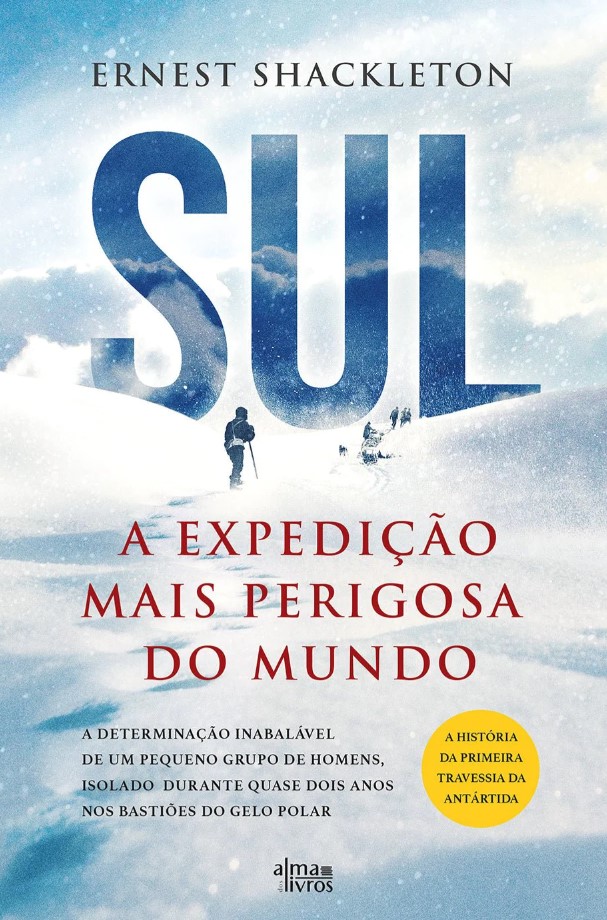

Título

Sul

Autor

Ernest Shackleton

Editora

Alma dos Livros

Sinopse

Ano de 1914. Enquanto a sombra da guerra cai sobre a Europa, um grupo liderado pelo experiente explorador Ernest Shackleton propõe-se atravessar pela primeira vez o continente antártico. A distância de aproximadamente 2900 quilómetros será percorrida, em grande parte, sobre terreno desconhecido.

A determinação inabalável, a lealdade e a resistência deste pequeno grupo de homens, isolado durante quase dois anos nos bastiões do gelo polar, esforçando‑se por levar a cabo a sua missão, são uma narrativa única na história da exploração da Antártida.

Espera-os uma grande aventura de relatos inesquecíveis, dias extenuantes, noites de solidão e experiências únicas. O otimismo inicial é de curta duração e, à medida que uma vasta extensão de gelo envolve o navio no qual viajam apertando-o até quebrar, a tripulação de 28 homens é abandonada à sobrevivência na imensidão do gelo polar.

Numa luta épica contra os elementos, Shackleton lidera a sua equipa numa busca angustiante pela sobrevivência nalguns dos terrenos mais inóspitos do mundo. Mares gelados e tempestuosos cheios de ondas gigantes, icebergues colossais, um frio atroz que não lhes dá tréguas e a fome sempre iminente são os inimigos mortais destes homens que lutam a todo o custo para permanecer vivos.

A sua viagem será para sempre recordada como prova da força de vontade e do poder da resistência humana.

Título

A arte de vencer uma discussão sem precisar de ter razão

Autor

Arthur Schopenhauer

Editora

Alma dos Livros

Sinopse

Acontece com frequência uma pessoa estar objetivamente certa e, no entanto, aos olhos dos outros e, às vezes, aos seus próprios, sair-se pior numa discussão, sendo confundida ou refutada por argumentos meramente superficiais.

Por exemplo, apresenta uma prova de alguma afirmação, mas o seu adversário refuta-a e, assim, parece ter refutado a afirmação para a qual, no entanto, pode haver outras provas. Neste caso, é claro, o adversário e a pessoa trocam de lugar – ele sai-se melhor, embora, na verdade, esteja errado.

Assim, a vitória numa disputa deve-se muitas vezes não tanto à correção de um julgamento ao declarar uma afirmação, mas sim à astúcia e à argumentação com que ela foi defendida.

Se o leitor perguntar como é que isto acontece, respondemos que é simplesmente a vileza natural da natureza humana. Se a natureza humana fosse inteiramente honrada, não deveríamos, em nenhum debate, ter outro objetivo que não a descoberta da verdade.

Para vencer uma discussão não é fundamental ter razão, é apenas necessária a arte e o engenho de refutar as afirmações do adversário e conduzir a audiência a tomar o seu partido.

A arte de vencer uma discussão sem precisar de ter razão é a arte de disputar uma conversa de modo a ganhar a contenda mantendo o seu ponto de vista, independentemente de estar certo ou errado.

Arthur Schopenhauer propõe explicar de que maneira podemos fazer com que as nossas ideias tenham sucesso apesar da sua falsidade ou da sua inconsistência. O filósofo precursor do pessimismo aponta que a verdade objetiva de uma afirmação e a sua aprovação por aqueles que a discutem não são a mesma coisa. Devido à perversidade natural do ser humano, nas disputas quotidianas, de facto, o objetivo não é a descoberta da verdade, mas sim o desejo fútil de ter razão.

Título

O homem que plantava árvores

Autor

Jean Giono

Editora

Alma dos Livros

Sinopse

Uma parábola sobre a missão do ser humano no planeta e das virtudes da sua ação positiva sobre o meio onde vive. Conta-nos a história de um homem que, com o seu esforço solitário, constante e paciente, transforma a região onde vive num lugar especial.

Com as próprias mãos e uma generosidade sem limites, faz, do nada, surgir uma floresta inteira – com um ecossistema rico e sustentável. Lembra-nos de como as nossas pequenas ações diárias podem ter um grande impacto com o decorrer dos anos. Um verdadeiro hino de esperança, de generosidade, de fé, de humildade, de perseverança e de amor à vida.

O homem que plantava árvores, de Jean Giono, é uma narrativa breve, mas brilhante, uma verdadeira joia recheada de mensagens ecológicas e humanistas, que alcançou um enorme sucesso mundial. É uma parábola sobre a missão do ser humano no planeta e das virtudes da sua ação positiva sobre o meio onde vive.

Conta-nos a história de um homem que, com o seu esforço solitário, constante e paciente, transforma a região onde vive num lugar especial.

Título

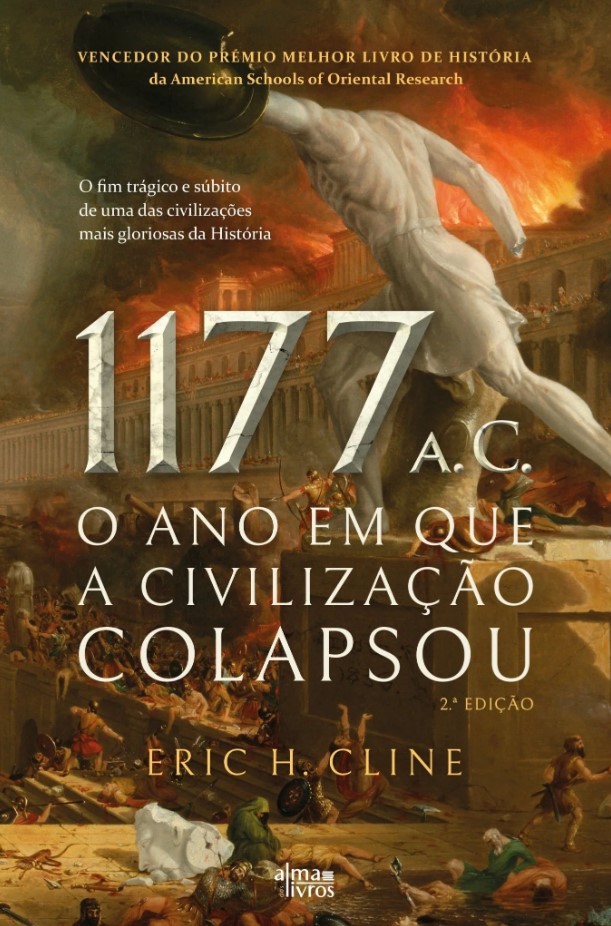

1177 a.C.: O ano em que a civilização colapsou

Autor

Eric H. Cline

Editora

Alma dos Livros

Sinopse

O ano de 1177 a. C. foi um ponto de viragem para o mundo antigo. Grupos conhecidos como Os Povos do Mar invadiram o Egito. O exército e a marinha dos faraós conseguiram vencê-los, mas a vitória enfraqueceu o território, que depressa entrou em declínio, arrastando consigo as civilizações vizinhas.

Depois de séculos de evolução cultural e tecnológica, as regiões mediterrânicas conheceram uma paragem abrupta. Grandes impérios e pequenos reinos colapsaram subitamente. Mas, sozinhos, os Povos do Mar não poderiam ter causado um colapso tão generalizado. O que foi, então, que aconteceu?

Apesar da distância que nos separa dessas civilizações ser superior a três milénios, são maiores os paralelismos do que se possa pensar à partida: embargos económicos, intrigas internacionais, desinformação militar deliberada, rebeliões, migrações e alterações climáticas.

E se estivermos apenas no início de uma outra tempestade perfeita de fatores de stress nas nossas sociedades? Haverá mais eventos cataclísmicos a caminho? Teremos resistência suficiente para ultrapassar o mais que nos for atirado ou caminhamos para o colapso dos múltiplos elementos que compõem a nossa complexa sociedade global?