PRÉ-VENDA na LOJA DO PÁGINA UM da obra CORREIO MERCANTIL DE BRÁS CUBAS

(não inclui esta crónica inédita; para ler o prólogo e três crónicas do livro, veja aqui)

***

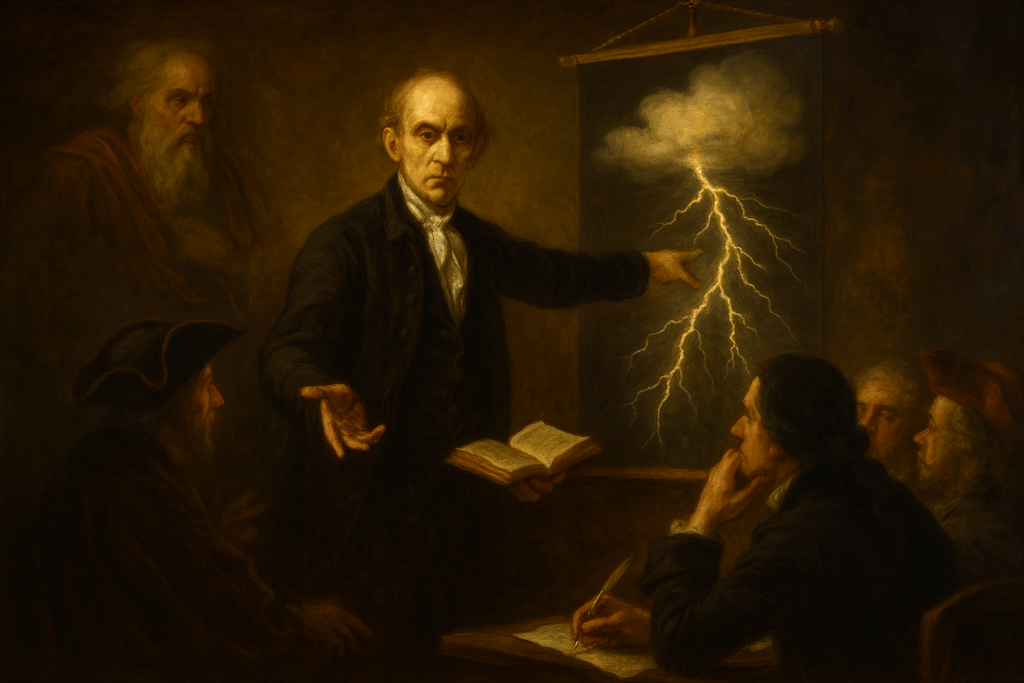

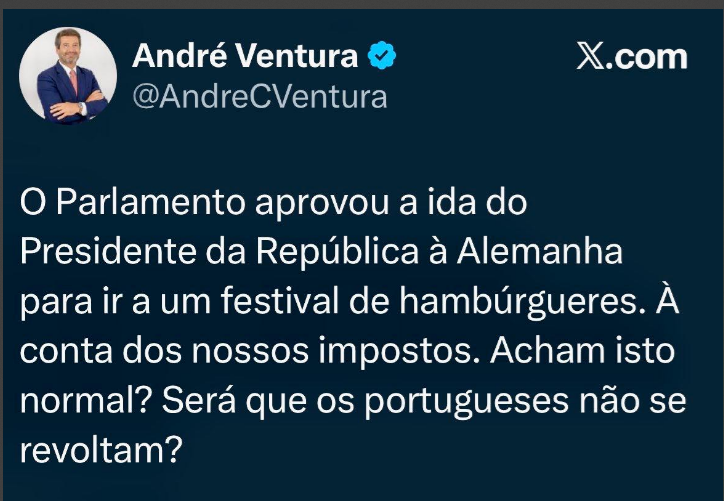

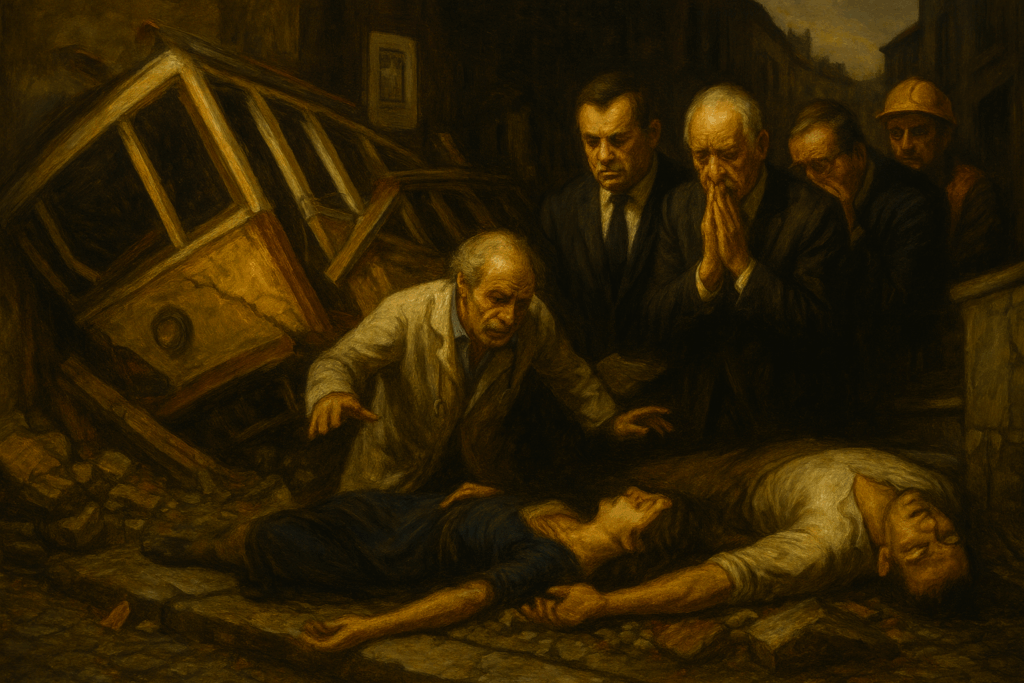

Há sempre instantes na História — esse teatro cósmico (e cómico) onde os homens se convencem de que são deuses — em que surge alguém que, em nome da civilização, decide que é tempo de limitar a liberdade. Está visto que é a liberdade dos outros — não a sua. É uma velha tradição: Moisés trouxe tábuas para domar o caos; Platão sonhou com censores filosóficos para purificar a pólis; Torquemada queimou em nome da fé; Robespierre decapitou em nome da virtude; e, agora, no século da fibra óptica, temos Miguel Sousa Tavares, em Portugal, como o novo guardião da moral digital. O homem deseja, em nome da democracia, proibir o povo de falar nas redes sociais.

O assunto é sério — e, por isso mesmo, hilário. No seu comentário semanal na TVI, o autor de Equador — essa parábola de sol e desvario — lamenta que o Facebook e as outras redes sociais estejam a “dar cabo do nosso modo de vida”, desbobinando números sobre o tempo que os seus patrícios desperdiçam em frente a ecrãs.

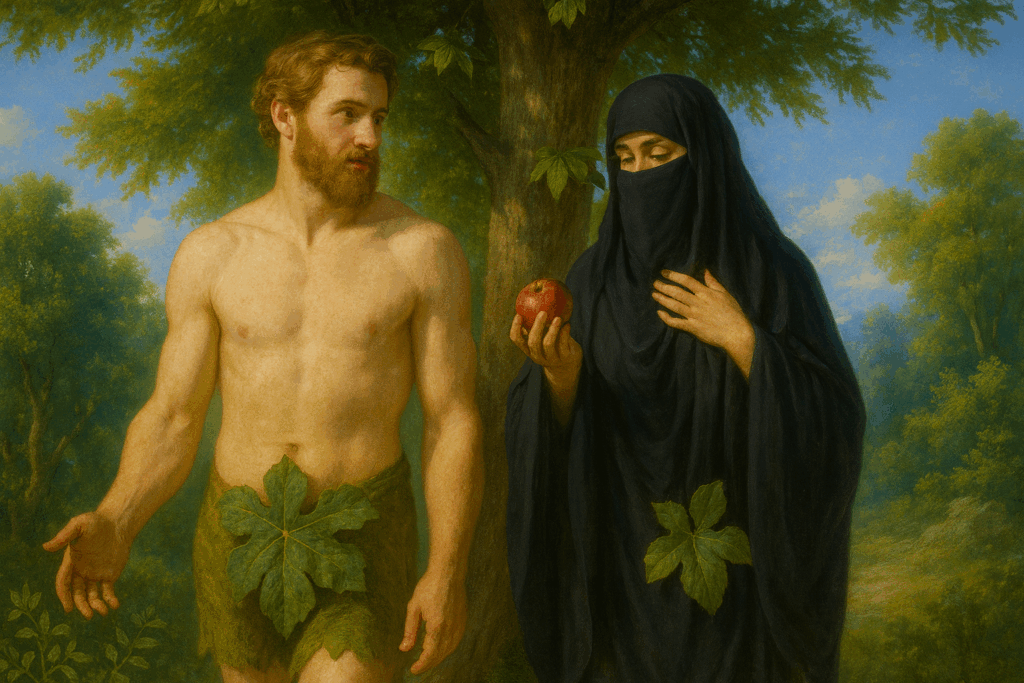

A frase de Sousa Tavares é bíblica na ambição, mas doméstica na substância. Fala como se o Apocalipse estivesse aí e fosse obra de um programador de Silicon Valley, e o pecado original se chamasse scroll infinito. Para ele, o novo Lúcifer, em versão digital, é uma tríade formada por Mark Zuckerberg, Elon Musk e Donald Trump; e a maçã — símbolo eterno da perdição — é agora o smartphone, entronizado como ex machina diabolica, devoradora de dez horas diárias de dispersão e desatenção, que, em vez de cultivar o espírito, promove a ignorância. E também o insulto.

Mas há nisto uma ironia deliciosa. Ou, melhor dizendo, duas.

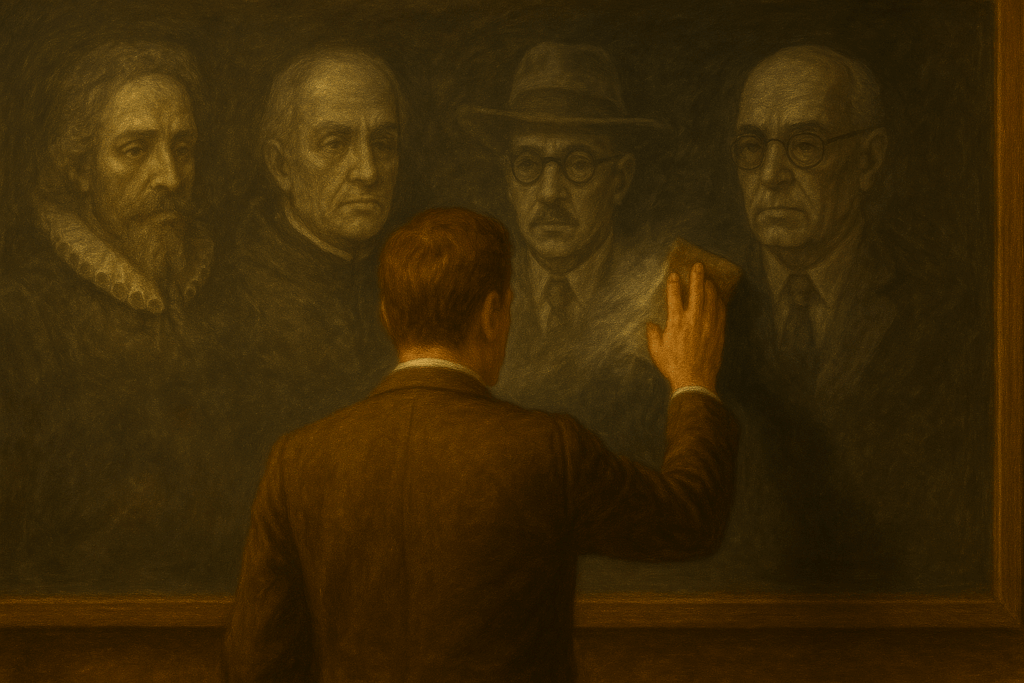

A primeira é mais mundana. O vosso Miguel teve um pai que, apesar de douto e eloquente, não enjeitava uns bons insultos ad hominem, lembrando os meus tempos em que certos fidalgos de paletó se batiam às bengaladas à porta do Grémio somente por vírgulas mal colocadas. Recordo-me, por exemplo, de um plenário de Janeiro de 1982 — verdadeira ópera bufa parlamentar — em que o “Sr. Sousa Tavares”, então deputado do PSD, se ergueu, inflamado, e bradou ao comunista Jerónimo de Sousa um sonoro “Olhe, vá à merda!”, seguido, na mesma golfada, de um “idiota!”, e logo depois de um “mandrião!”. E, não satisfeito, arrematou com um “Vá trabalhar, que foi aquilo que nunca fez na vida!”, coroando a tirada com um derradeiro “calaceiro!”, dito com o fervor de um padre em púlpito e a pontaria de um esgrimista. E quase me esquecia que, na arenga, lhe chamara antes “idiota!”.

Não há gravações desse momento glorioso, mas o estenógrafo do Diário da República — esse beneditino da taquigrafia — deixou para a posteridade o registo fiel da diatribe, pontuando cada insulto com exclamações tão vibrantes que quase se ouve o tilintar das espadas verbais no papel.

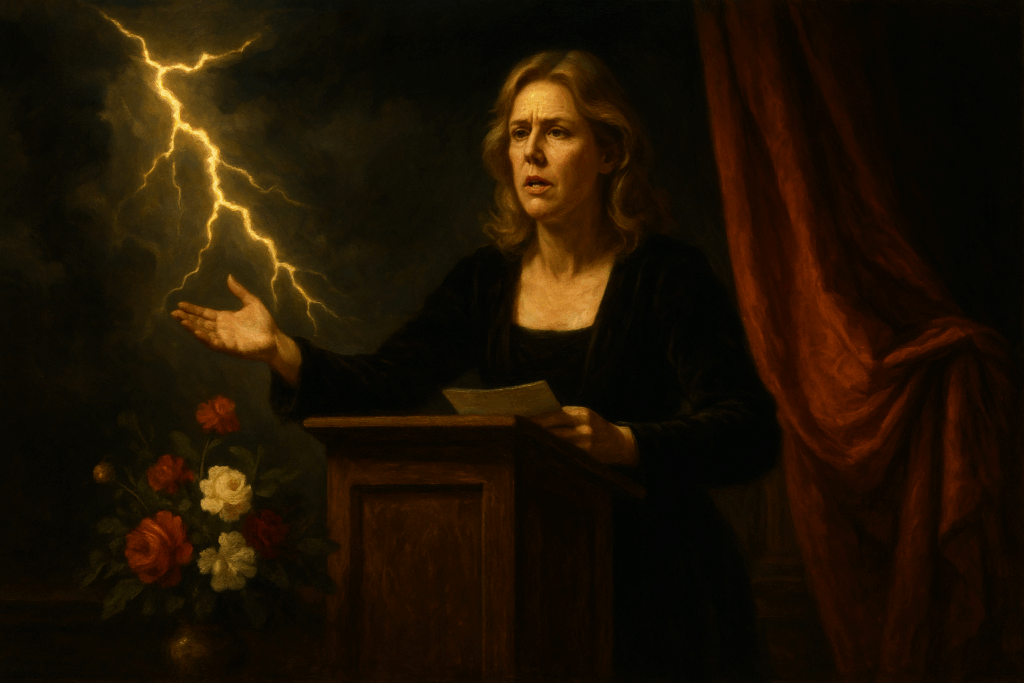

A segunda ironia é sempre mais subtil — e mais perversa —, porque é sempre em nome da razão que se ensaia o despotismo. A Europa — essa viúva elegante que vive de glórias passadas — parece agora disposta a trocar a sua liberdade pela paz morna da moderação algorítmica. Já não teme os bárbaros de fora, mas os bárbaros de dentro: aqueles que comentam sem licença, riem sem cátedra e insultam sem pedigree. E o vosso Miguel, apóstolo das boas maneiras, vem propor que se vá proibindo, “pouco a pouco”, as redes sociais — dos mais novos até aos mais velhos. Um toque de Torquemada, sim, mas com gravata Hermès.

Eu, Brás Cubas, que vivi entre fidalgos e beatas, reconheço o tipo. Sousa Tavares é o reformador cansado, o democrata fatigado, que ama o povo desde que o povo não fale. Antes, o povo lavava no rio — agora, ele quer um povo que calava no rio digital. Sousa Tavares proclama acreditar no debate livre, mas apenas se moderado por ele. Deseja o pluralismo, desde que ninguém lhe atravesse o raciocínio com um erro ortográfico. Ei-lo com o espírito de Salomão — e a tesoura da censura em punho.

A ideia de que as redes “estão a dar cabo do nosso modo de vida” é, aliás, de uma ternura arqueológica. É o lamento do aristocrata que vê o povo subir a escadaria — e repara, horrorizado, que já ninguém lhe beija o anel. Como se o insulto tivesse sido inventado por Zuckerberg, e não por Demóstenes! Miguel esquece que sempre houve sofistas, panfletários e imbecis — apenas mudaram de toga e de timbre. O anonimato de ontem chamava-se multidão; o de hoje, perfil. E se o insulto circula agora com mais velocidade, não é culpa do algoritmo, mas da multiplicação de bocas. A democracia é precisamente isso: o direito ao disparate.

Mas eu compreendo-o. O medo é velho conhecido: é o mesmo que outrora fez os reis censurar a imprensa, os bispos condenar o teatro e os tiranos proibir a sátira. A cada revolução da palavra, surge um profeta do Apocalipse que confunde ruído com heresia — e Miguel Sousa Tavares apenas prolonga, com feição de tribuno de estúdio e exegeta de horário nobre, essa antiga linhagem do pavor esclarecido.

Ah, mas há um detalhe encantador — e sintomático. O autor da prédica contra a desinformação e o insulto sem defesa é ele mesmo comentador residente de um império mediático que vive do ruído, do clique e da indignação programada. Sousa Tavares proclama-se defensor da verdade, mas apenas daquela que vem com teleponto e intervalo publicitário. Fala contra o veneno das redes sociais — essas que acusa de destruir o debate — ao mesmo tempo que usa o ecrã, sem contraditório, como púlpito pessoal e indulgência mediática.

E mais: esquece que o vil boato — como aquela perfídia que o acusava de ter violentado a sua malograda esposa — não brotou das redes anónimas, mas da pena de um jornalista e das páginas respeitáveis de um jornal. Foi engendrado, não na sombra viscosa dos posts sem rosto, mas sob o brilho morno das redacções tradicionais, entre cafés servidos em chávenas de porcelana e colunas assinadas com o verniz da autoridade moral. Não nasceu de um algoritmo, mas da vaidade de um crápula impressa em chumbo.

Ou seja, os insultos e as maldades mais insidiosas continuam a provir do mundo polido da imprensa de salão que hoje — e sempre — o acolhe, o incensa e o protege: esse círculo de cavalheiros de opinião que distribui injúrias com letra redonda e perdões com letra miúda. Miguel, que agora se horroriza com o tumulto das redes sociais, parece ter esquecido que a maledicência já era um ofício antes de o scroll ter sido inventado, e que o verdadeiro veneno sempre teve editor e revisão de provas.

Enfim, há nisto uma simetria deliciosa: quem denuncia o caos das vozes é, afinal, quem teme perder o monopólio da palavra. Aquilo que atormenta Miguel Sousa Tavares não é o excesso de ruído, mas a perda do palco. E assim, entre invocações ao “continente do Da Vinci, do Picasso, da civilização grega”, o vosso Miguel pretende erigir-se em último bastião da ordem — para conservar a Europa como “farol da luz do Mundo” —, mas num estilo mais próximo do também europeu Torquemada, que, como se sabe, deu à luz do Mundo a claridade das fogueiras e a ternura das censuras.

Eis o que eu, minhas irrequietas leitoras e inconstantes leitores, vejo do meu repouso subterrâneo: um mundo de velhos democratas que tremem perante o ruído dos novos. Aquilo que os inquieta não é o caos, mas a perda do monopólio da voz. Antes, as opiniões respeitáveis vinham em letra redonda, assinadas por nomes compostos e impressas em papel caro. Hoje, qualquer plebeu de teclado lhes responde. E isso, convenhamos, fere mais do que a ignorância — fere o estatuto.

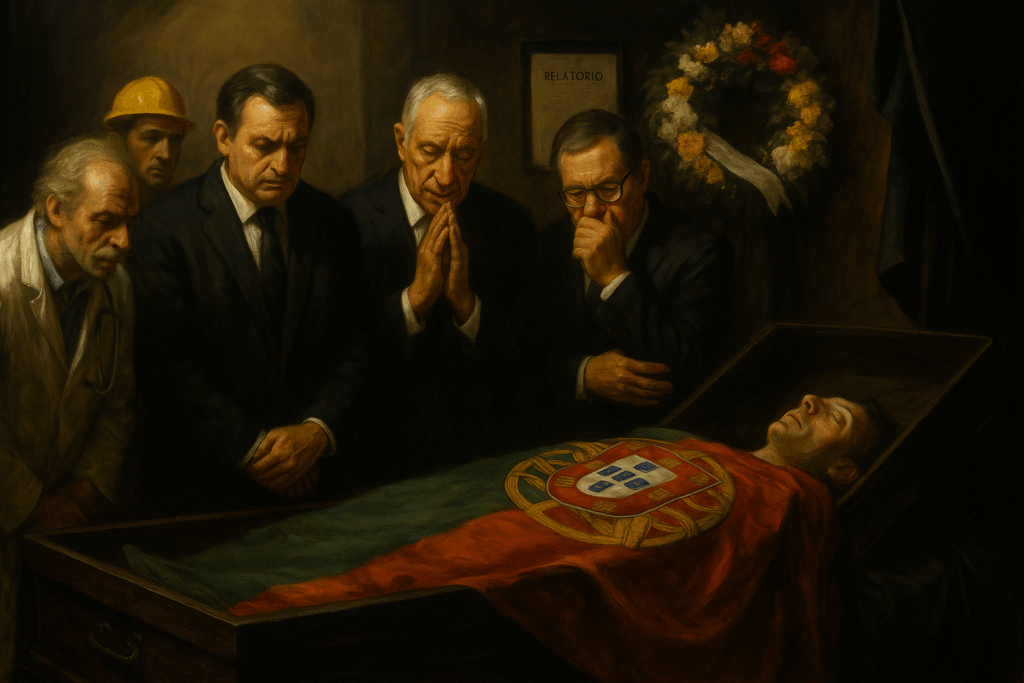

Se a Europa, como diz Sousa Tavares, é o continente da luz, talvez lhe conviesse não ficar tão fascinado pela sombra. Aquilo que propõe — controlar, limitar, proibir — não é defesa da civilização: é medo da liberdade. E a liberdade, como ensinou Spinoza, que não tinha perfil no Instagram, é filha do risco. E quem quer um mundo sem erro, sem maledicência, sem crítica, sonha com um cemitério — ordeiro, silencioso e bem administrado.

Talvez por isso eu me sinta tão à vontade para falar do Além: este é o único lugar onde a liberdade já não incomoda ninguém. Aqui, todos são iguais, e ninguém se escandaliza com o que os outros dizem. Se Miguel Sousa Tavares quer salvar a civilização das palavras, talvez devesse experimentar a paz dos defuntos. Aqui, há silêncio, há ordem, há ausência total de redes — e até há algum espaço para a reflexão, embora sem audiência.

Adeus, e um piparote.

Brás Cubas