Em 2018, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) não demorou a reagir a uma denúncia do Jornal i sobre contratos do Porto Canal com autarquias e outras entidades por possível ingerência na autonomia editorial deste operador televisivo. O canal do Futebol Clube do Porto era já reincidente, mas a ERC encarregou o director do Departamento Jurídico de indagar, através de um procedimento cautelar. Terminou tudo quatro anos depois com um arquivamento por “caducidade”.

O director jurídico da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Rui Mouta, procrastinou e “engavetou” durante mais de quatro anos um procedimento oficioso contra o Porto Canal, por alegados contratos comerciais ilegais sobretudo com autarcas do Norte, poupando assim este operador televisivo, na esfera do Futebol Clube do Porto, a sofrer coima máxima de 150 mil euros.

O procedimento, que deveria ter culminado num processo de contra-ordenação, foi entretanto arquivado por “caducidade”, através de uma deliberação do Conselho Regulador da ERC.

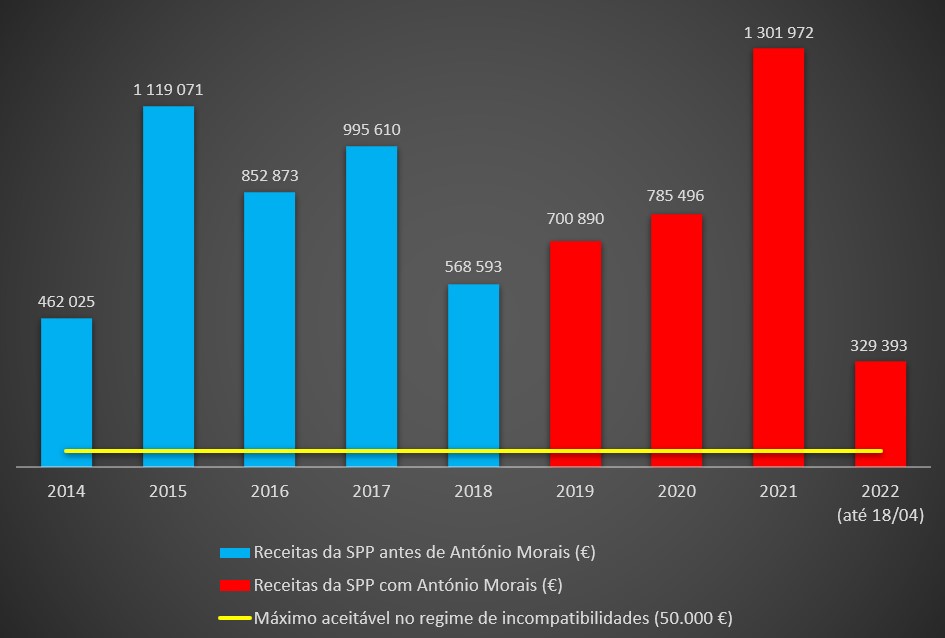

Em causa estava um conjunto de duas dezenas de contratos comerciais assinados no período de 2014 a 2018 entre aquele operador televisivo – detido pela Avenida dos Aliados S.A., empresa controlada de forma directa (82,4%) pela Futebol Clube do Porto SAD, através da FCP Media – e diversas entidades, entre as quais as autarquias do Porto, Braga, Matosinhos, Póvoa do Varzim e Chaves.

Recorde-se que o Porto Canal tem, como membros do Conselho de Administração, o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e também Fernando Gomes, antigo edil socialista do município portuense e ex-ministro da Administração Interna.

No lote de relações comerciais susceptíveis de violar a Lei da Televisão, por constituírem ingerências na autonomia editorial do Porto Canal, estavam ainda os contratos com três Comunidades Intermunicipais – Ave (CIA), Tâmega e Sousa (CITS) e Terras de Trás-os-Montes (CITTM) –, a Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso (empresa intermunicipal constituída por seis autarquias), o Instituto Politécnico do Porto, o Turismo do Porto e Norte, o Instituto de Segurança Social, a Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima e Fundação Hispano-Portuguesa Rei Afonso Henriques. No total, estes contratos envolveram mais de 600 mil euros.

O procedimento inicial da ERC foi uma reacção a uma notícia do Jornal i, publicada em 5 de Fevereiro de 2018, intitulada “Portocanalgate – Câmaras do Norte financiam televisão do FC Porto”, onde se denunciava a existência de contratos de “prestação de serviços”, sob a forma de “divulgação de eventos e iniciativas”, “concepção, produção e difusão de conteúdos televisivos” ou “publicitação de anúncios”.

A celebração deste tipo de contratos de prestação serviços com uma componente editorial e a participação de jornalistas são, na generalidade, “susceptíveis de condicionar ou limitar a autonomia editorial do serviço de programas”, razão pela qual o Conselho Regulador da ERC decidiu, em 20 de Fevereiro de 2018, abrir um procedimento oficioso, uma antecâmara do processo de uma contra-ordenação com vista à aplicação de uma coima.

Todo este processo ficou, contudo, nas mãos de Rui Eugénio Varão Mouta, director do Departamento Jurídico da ERC, com uma extensa delegação de poderes, que incluía “poderes para deduzir acusação e proceder à inquirição de testemunhas, bem como para a elaboração da proposta de aplicação das respetivas coimas e sanções acessórias, com exceção da decisão final do processo contra-ordenacional cuja competência continua reservada exclusivamente para o Conselho Regulador.”

Contudo, apesar do Porto Canal ser reincidente – estando então a correr um processo de contra-ordenação por questões similares, que culminaria na aplicação de uma coima de 37.500 euros em Outubro de 2018 –, Rui Mouta decidiu, de forma exasperadamente lenta, pedir informações a algumas autarquias e à Porto Canal.

No caso do operador televisivo, Rui Mouta apenas enviou um ofício ao Porto Canal em 19 de Março daquele ano, respondido em 3 de Abril pelo departamento jurídico do próprio Futebol Clube do Porto, que pediu mais tempo “face à densidade da informação solicitada”. Prontamente, no dia seguinte à chegada daquela missiva, Rui Mouta deferiu o pedido, mas sem determinar outra qualquer data.

No dossier consultado pelo PÁGINA UM na ERC – que, ao contrário das boas práticas de um regulador, não tem as páginas do processo numeradas, pelo que se mostra impossível saber se foram “retiradas” partes – somente consta uma sucinta resposta do Porto Canal em 23 de Abril, incluindo cópias de diversos contratos.

Somente em 5 de Junho, Rui Mouta tomou mais algumas diligências, escrevendo às autarquias de Braga, Matosinhos e de Gondomar, à Comunidade Intermunicipal do Ave e ainda à Associação de Municípios das Terras de Santa Maria.

Por exemplo, neste último caso, esta entidade – que agrega as autarquias de Arouca, Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra – assumiu que o contrato com a Porto Canal visava “divulgar e dar a conhecer a actualidade da região, ao nível da informação, economia, património, cultura, eventos, etc., com apresentação frequente em programas informativos”.

E informou ainda a ERC que, “de acordo com o respetivo Caderno de Encargos”, ficou estabelecido nesse contrato, além de spots publicitários, a emissão de “seis reportagens promocionais, com 120 minutos de emissão” e ainda “dois vídeos promocionais por mês, a cada município”. O preço, neste caso, foi de 37.5000 euros, através de um contrato assinado por Fernando Gomes e Adelino Caldeira, que também integravam, e integram, a Futebol Clube do Porto SAD.

Apesar das evidências de violação da Lei da Televisão, Rui Mouta apenas foi vagarosamente solicitando documentação em falta aos autarcas que tinham assinado contratos com o Porto Canal. A sua última intervenção neste procedimento oficioso ao longo de 2018 foi um ofício datado de 27 de Setembro, reiterando um pedido de informação anteriormente feito à Comunidade Intermunicipal do Ave.

Depois, Rui Mouta nada fez, em redor deste procedimento oficioso sobre o Porto Canal, em 2019.

Nem em 2020.

Nem em 2021.

E só este ano, em 9 de Março, surge Rui Mouta a dar um brevíssimo parecer sobre a informação de uma técnica do seu Departamento Jurídico, a propor “a extinção do presente procedimento oficioso por caducidade”.

A razão era simples, conforme a informação da técnica: “[o]s procedimentos de iniciativa oficiosa passíveis de conduzir à emissão de uma decisão com efeitos desfavoráveis para os interessados [Porto Canal], caducam, na ausência de decisão, no prazo de 120 dias”. Ou seja, apesar das evidências e da sua vasta experiência de jurista, como Rui Mouta não tomou qualquer decisão, nem apresentou qualquer recomendação ao Conselho Regulador da ERC com vista a um processo de contra-ordenação, o Porto Canal ficou ilibado de quaisquer penalizações a partir de 19 de Junho de 2018.

Em suma, a ERC acabou por concluir, através de uma deliberação do seu Conselho Regulador em 16 de Março passado, que deveria ter tomado uma decisão sobre os contratos do Porto Canal 1.366 dias antes.

O PÁGINA UM questionou o presidente da ERC, o juiz conselheiro Sebastião Póvoas, sobre se, com este caso, “o papel do regulador pode sair fragilizado face a um procedimento oficioso que não cumpr[iu] os 120 dias para a sua conclusão, e que demor[ou] quatro anos e um mês a ‘arquivar’ esse procedimento”, mas não obteve resposta. A única reacção foi a autorização para o PÁGINA UM consultar todo o processo.