O que se encontra no coração dos homens permanece um mistério para mim. Desdeaquela época, tenho observado vários tipos de pessoas – escroques, falsários,

gente que matou ou morreu por dinheiro – e todos eles parecem pessoas normais;

fico confuso.

Relato autobiográfico, Akira Kurosawa

Dias atrás, de manhã, fui até essa porta, mas não consegui ultrapassá-la. Não que houvesse problema com a fechadura. Girei a chave e, depois, simplesmente, meu braço se recusou a movimentar a maçaneta.

Não, não ria. Embora também ache que a situação é ridícula, eu lhe peço que não se entregue à zombaria antes de ouvir o que tenho a dizer. Também nunca levei a sério essas histórias de sujeitos que se veem, repentinamente, impossibilitados – por uma espécie particular de loucura – de realizar atos insignificantes do cotidiano.

Porém, foi exatamente isso que se deu comigo.

*

Na primeira semana, ninguém reclamou da ausência do velho.

É possível que alguém tenha estranhado a falta dele, sim, mas o certo é que o tal aluno não se perdeu em considerações sobre o assunto porque aqui, mais que em qualquer outro campus, uma folga inesperada é sempre bem recebida.

A vantagem de uma universidade nos trópicos é que a coisa toda é levada na maciota, por alunos e professores. Vejamos pelo nosso lado. Em geral, não ganhamos bem, mas, em compensação, quase não trabalhamos. Resumindo: professores fingem que lecionam; estudantes fingem aprender. O mundo nem para nem gira mais depressa por causa desse nosso jeitinho inzoneiro.

Em outras palavras: uma gazeta professoral, mesmo que larga, não espanta ninguém por aqui. Professores estão sempre viajando para conferências, seminários, mesas-redondas ou outras tapeações. Nos nossos banheiros faltam torneiras e papel higiênico, mas há bastante dinheiro para passagens aéreas.

Vocês podem achar que falo assim por despeito. É verdade, sou ressentido porque não fui esperto o suficiente para descolar um doutorado no exterior. E falo maldosamente sempre que posso porque sou do signo de escorpião.

Fui menos amargo quando jovem, mas a vida me triturou tanto que acabou por me transformar nessa poção venenosa. Namoros ridículos, um casamento fracassado e uma vida profissional medíocre fizeram de mim uma víbora peçonhenta.

O certo, repito, é que na primeira semana nem deram pelo sumiço do velhote. Acontece que os alunos dos primeiros semestres, que são justamente os que ele leciona, gostam muito de ficar a maior parte do tempo no pátio, namorando, dizendo bobagens e rindo como idiotas. Já os mais espertos preferem as áreas arborizadas, onde podem, incógnitos, queimar a sua maconhazinha cotidiana.

Nem tão incógnitos, é verdade, porque o cheiro nos invade as salas e sempre tem alguém pedindo para ir ao banheiro. Aí, eu digo:

– Vá, mas vá correndo, porque já devem estar na bagana.

*

Eu sentia que não devia sair do apartamento. Em silêncio, eu me dizia: Caetano Antunes, pare, não abra a maldita porta!

Assim, deixei a chave na fechadura, ali, onde ela se encontra até agora, como você pode ver, e voltei ao meu quarto. Deitado, eu pensava no cômico da situação, e ria. Mas também chorava. Eu já sabia que jamais poderia sair daqui.

Agora, passados tantos dias, sei o motivo pelo qual estou confinado neste apartamento. Se você tiver tempo e paciência, eu poderei lhe falar sobre…

*

Não, o velho nunca foi considerado maluco. Neurastênico, impaciente, áspero e sarcástico, isso sim. Mas doido, não.

Embora sua ironia seja invariavelmente ranzinza e raivosa, em toda turma que leciona ele sempre consegue capturar a cumplicidade de dois ou três gozadores que se divertem com suas tiradas ferinas.

*

Percebo que agora, enquanto me observa, entre condoído e assustado, você se pergunta se não estou louco. Reconheço que tem todos os motivos para pensar assim, mas acontece que jamais estive tão lúcido.

No fundo, o que você mais teme é que eu lhe tome demasiado tempo com o relato dessa história.

*

No final da segunda semana, a coisa veio à tona.

O alarme foi dado por uma aluna. Estava eu na secretaria da faculdade, passando a limpo as notas de uma das minhas turmas, quando a garota se apresentou no guichê, afoita, querendo saber o que estava ocorrendo com “o bode velho”.

– Será que ele agora está fazendo uma greve particular, uma continuação da paralisação de quarenta dias que os vagabundos dos nossos professores fizeram no início do semestre? Ou será que se acostumou a ficar em casa, de papo para o ar, coçando o saco murcho?

A tal mocinha é um caso raro de muito estudo mesclado a vocabulário de quartel.

Permaneci com a fuça enfiada nos papéis temendo que sobrassem xingamentos para mim. Como a maioria dos professores, adotei a tática da invisibilidade.

A funcionária que a atendia – uma das pessoas mais preguiçosas e cínicas da face da terra – perguntou:

– Você está falando de quem, afinal, minha filha?

– Não sou sua filha e, obviamente, estou falando do professor Caetano. Quem mais se parece com um bode velho do que ele?

– É verdade – disse a funcionária. – Você tem razão, faz dias que ele não aparece por aqui. Vou informar esse fato ao chefe do Departamento.

– Fale agora mesmo! – retrucou a garota. – Se ele não voltar logo às aulas, entro com uma representação contra ele no Conselho Universitário.

*

Como você sabe, sou homem de poucas palavras. Sempre fui obrigado por esta nossa exigente profissão a papagaiar bastante nas salas de aula. Por isso, sou lacônico fora delas.

Nunca ninguém me viu – em mais de trinta anos em que leciono aqui – fazendo em sala confissões constrangedoras, que são os sinais mais fortes da vulgaridade.

Tenho um pudor quase invencível no meu relacionamento com outras pessoas. Como sempre me considerei o maior dos maçadores, preferi viver fechado em mim mesmo. Se me abro hoje, com você, é porque este é o momento de falar para, em seguida, calar-me para sempre.

Só lhe peço que me escute com a atenção que, em tese, é devida a um homem de setenta anos.

*

No final daquela manhã, fui chamado ao gabinete do chefe do nosso Departamento, o Mascarenhas.

Sabendo que eu era vizinho do professor Caetano, ele me pedia para dar uma passada pelo apartamento do velho a fim de verificar o que estava acontecendo com ele.

– Sujeito idoso e meio pirado. Sempre lendo, dia e noite. Os miolos vão se gastando, como o resto. Um dia, a casa cai. Fora uma ida às livrarias, nas manhãs de sábado, nunca deixa o apartamento. A velhice, a solidão.

Mascarenhas, que sempre fala como se estivesse tratando com alunos imbecis, riu amarelo e arrematou:

– Faça-me esse favor. Veja se o bruxo não está morto debaixo de uma pilha de livros.

Era uma sexta-feira chuvosa.

*

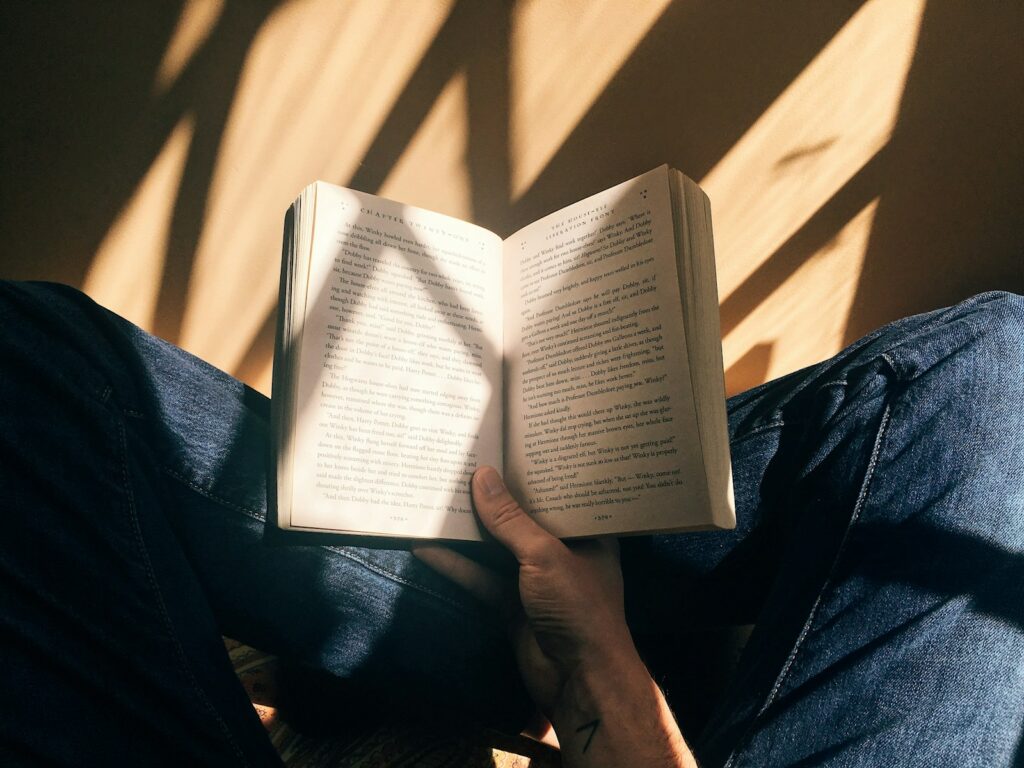

Há cerca de vinte anos, comecei a lecionar sobre teatro e cinema. Antes devo frisar que, na época, não me interessava nem um pouco por essas duas artes. Sempre fui um homem de letras. Letras impressas. Um homem totalmente de papel. Nunca havia me interessado por outra realidade além daquela – aparentemente falsa – que encontramos nas obras de ficção.

Certo início de ano, Margarida, a então diretora, pediu-me que ministrasse umas aulas de Dramaturgia. O titular da disciplina pedira demissão. Não me recusei. Naquele tempo, éramos poucos professores. A partir dali, passei a ler loucamente sobre teatro.

Dois anos depois, inventaram uma cadeira chamada Linguagem Cinematográfica, que também acabou caindo sobre os meus ombros.

Aos poucos, com a contratação de novos professores, fui repassando minhas disciplinas originais.

Por fim, há cinco anos, acabei ficando só com essas duas: Dramaturgia e Linguagem Cinematográfica.

Que ironia!

Veja: eu, amante da Literatura, acabei afastado da palavra escrita. Empurraram-me para a escuridão dos teatros e dos cinemas. Mas os homens se acostumam a tudo, e eu não sou diferente.

Agora, ao cabo de tantos anos, creio que posso dizer que adoro essas disciplinas que estudei com afinco de jovem mesmo sendo já um sujeito maduro.

Sempre tive consciência do valor de meu papel como professor. Digo, agora que estou velho, que sou um homem feliz, pois sempre trabalhei naquilo que mais gosto. Nasci para estar em uma sala de aula, de pé, falando e gesticulando, a cabeça enfiada num redemoinho em busca das palavras mais exatas, dos exemplos mais significativos, das histórias mais engraçadas, de tudo, enfim, que consiga prender a peregrina atenção dos estudantes.

Todo professor é um homem do mundo livresco. O nosso parco saber nos vem dos livros. Há quem saiba ler no chamado livro da vida, mas eu não consegui jamais decifrá-lo. Aliás, parece-me bastante mal escrito.

O ensino da Dramaturgia levou-me a perceber, com nitidez, as pequenas trapaças que eu próprio vinha encenando há tanto tempo. Tive consciência então dos truques, tiques, escamoteações e trejeitos dos quais me utilizava ao longo de tantos anos nas salas de aula.

Todo professor é um ator, só que extremamente privilegiado: tem público cativo, casa sempre cheia e seu espetáculo fica um ano inteiro em cartaz. Uma aula, como uma peça, tem de comover e fazer rir, alternadamente, num ritmo meticulosamente ajustado.

Ao entrar em sala eu me sentia como se estivesse ingressando num túnel, do qual sairia um outro homem. Ao fim da aula, eu tinha que respirar fundo para voltar a ser o que era antes.

Assim ocorre com os atores, creio, que costumam deixar abertas as portas de suas almas para o vaivém dos personagens.

Confesso que me sentia eletrizado – quase levitando – ao fim das aulas de Dramaturgia. Mas essa agradável impressão durava pouco porque o impacto de um bom espetáculo de teatro, como o de um belo poema, só permanece em nós por instantes fugazes. Em seguida, o mundo nos avassala com suas solicitações e estrangula nossos sonhos de beleza.

Num certo momento, notei que não mais estava preparando aulas; o que eu fazia era imaginar monólogos. Pela reação previsível dos alunos, bocejos ou risadas, eu retocava esses monólogos. De um ano para outro, aprimorava-os. Por fim, cheguei à sofisticação de engendrar diálogos. Sim, eu estabelecia perguntas e imaginava as respostas mais prováveis dos alunos e, para todas elas, preparava réplicas jocosas. E, assim, fui tomado por um homem espirituoso quando, na verdade, meu pensamento é extremamente moroso. Jamais tive uma resposta pronta na ponta da língua.

Estudei cuidadosamente a marcação. Depois de algum tempo, eu sabia o exato momento de me levantar da cadeira para ir à janela. Havia momentos de fitar sonhadoramente o céu. Ou de encarar silenciosamente os alunos. Há frases para serem ditas andando. Há palavras que só podem ser pronunciadas por um homem que, sentado, taciturno, observa o entardecer.

Poderia falar muito mais, baseado na minha experiência, sobre a colocação da voz, os movimentos das mãos e o uso desta máscara de infinitas possibilidades que é o nosso rosto. Mas chega!

Preciso lhe dizer também algumas palavras sobre Cinema.

*

Peguei o carro e fui direto ao decrépito edifício cujos apartamentos a universidade nos aluga a precinhos camaradas. No elevador, por força do hábito, apertei o botão do quinto andar. Morava ali há três anos. Estava já desembarcando quando me lembrei que precisava subir até o sexto, onde residia o professor Caetano. Tornei a pressionar o botão.

O corredor do sexto andar é idêntico ao do quinto andar: cerâmicas frouxas, pintura descascada e iluminação deficiente. Quando ia premir a campainha, tive um instante de vacilação. Por que aceitei o pedido do idiota do Mascarenhas?

Parei o gesto no meio, braço no ar, indicador esticado. Não seria melhor descer ao meu apartamento sem falar com o velho? Na segunda-feira, inventaria qualquer mentira para engambelar o Mascarenhas.

Mas acabei apertando o botão. Afinal, não é todo dia que um pacato professor de Literatura Brasileira tem a oportunidade de bancar o detetive.

*

Quando não consegui abrir a porta, considerei num primeiro momento que estava apenas com medo de sair à rua. Nada mais natural do que ter medo de deixar nossa casa hoje em dia. Nas ruas, há sempre carros dispostos a atropelar um pedestre desatento como eu. Nos becos, há sempre assaltantes à espera de um velhote que não possa reagir.

Mas não, não era esse tipo de medo que me retinha.

Eu não saí de casa porque, se passasse da porta, se cruzasse o umbral, o mundo desapareceria todo comigo. O mundo seria sugado.

Vejo que mais um sorriso quer tomar conta de seus lábios e percebo também que você luta para escondê-lo. Não se contenha, ria. Porque o que eu estou lhe contando parece mesmo sem pé ou cabeça.

Porém, devo ser honesto com você, ainda que parecendo bizarro.

Confesso que antevi o que aconteceria se eu chegasse ao corredor: o mundo se desintegraria por trás de mim, cidades, campos, árvores e fábricas, homens e animais, tudo sumiria às minhas costas, todas as coisas seriam sugadas e tragadas por um abismo negro, tudo o que foi construído, plantado ou sonhado seria diluído na escuridão. O mundo desapareceria, em meio a uma nuvem de poeira e a um rascar estridente, exatamente como some a lição escrita no quadro-negro, ao fim da aula, quando movimentamos o apagador. Ou melhor, o mundo sumiria como um pedaço de celuloide consumido pelo fogo.

Se fosse um sujeito vulgar, você venceria o espanto e o desconforto que o tolhem neste momento e me perguntaria: onde foi que o senhor arranjou esta maluqueira, professor Caetano?

Mas como você é comedido, e não me fará essa pergunta, eu tomarei para mim a tarefa de lhe explicar esse tipo particular de doidice.

*

A campainha soou forte.

Prolongavam-se os segundos e eu não escutava nada. Passos, ruído de chaves, pigarro ou tosse. Nada.

Será que o velho morreu?

Um calor nervoso me subiu ao rosto. Esfreguei as mãos úmidas.

Eu vacilava, sem saber se apertava de novo na campainha ou se me ia embora, quando a porta foi aberta.

De repente, sem um ruído, escancarou-se.

– Que surpresa! – disse o velho.

O professor Caetano Antunes era um homem de estatura média, mais para o gorducho, com uma barbicha branca pendente da ponta do queixo. Encimando a boca chupada, um imenso nariz. A mão que estendeu para mim era grande e seu aperto vigoroso e visguento.

Uns olhos castanhos, escondidos por trás de lentes garrafais, me fitavam com intensidade.

– O que o traz ao meu modesto apartamento?

Ao fim de uma caótica introdução, recheada de perdões e escusas, expliquei a ele que ali me encontrava, a pedido do chefe do Departamento, para ver como ele estava passando.

– O Mascarenhas está preocupado com a sua ausência. Intelectuais, em geral, não cuidam da própria saúde ou são orgulhosos demais para admitir que estão doentes. Por isso, ele me mandou até aqui. Para ajudar, se preciso.

– Diga ao Mascarenhas que ele deve preparar o edital para a contratação de meus sucessores nas duas disciplinas.

Depois dessas palavras, o professor Caetano explodiu numa formidável gargalhada, daquelas que trazem junto seu próprio eco.

Enquanto ele gargalhava, troquei o pé de apoio três vezes.

– Mas entre um instantinho!

Embora intimidado por aquele riso histérico, avancei. A visão das paredes da sala, inteiramente cobertas de livros, do chão ao teto, me puxou para dentro do apartamento.

Havia livros por todos os lados: na mesa, nas cadeiras, nos sofás, nos aparadores. Por toda a sala, como soldados de um batalhão em debandada, erguiam-se pilhas vacilantes de livros que exalavam o aroma da poeira longamente acumulada.

O professor Caetano retirou braçadas de livros de duas cadeiras.

– Sente-se! Há muitos anos não recebo a visita de ninguém. Estou contente em vê-lo, professor. Quero aproveitar sua presença aqui para dar início ao meu processo de desligamento da universidade.

*

Apaixonei-me também pelo Cinema. Acho que não há arte que exija mais talento que essa. É preciso ser um gênio para falar através de imagens em movimento. De início, o meu amor era platônico, quase frio, o único tipo de amor que nós, intelectuais, sabemos viver. Passei depois a adorar as imagens tanto pelo que estampavam quanto pelo que escondiam. Admirava Fellini, Buñuel e Kurosawa, os três gênios. Mas um amor só se transforma em paixão quando é amplo e generoso. Passei, então, a apreciar também as comédias, os musicais, os faroestes, as aventuras para crianças e os filmes policiais.

Vejo que neste momento, discretamente, você tenta ler o mostrador do relógio. Está com pressa. Ou com fome. Ou cansado. Deve estar doido para chegar em casa e tomar uma cervejinha. É sexta-feira. Compreendo. Não se preocupe. Vou concluir rapidamente.

Diga ao Mascarenhas que me mande até aqui alguém com a relação dos documentos que devo apresentar para requerer minha aposentadoria. Acrescente, porém, que jamais porei um pé para fora deste apartamento. Diga-lhe que aqui estou e que aqui ficarei até o fim dos meus dias, que não deve tardar.

Diga a ele que estou me lixando para tudo, diga que tenho setenta anos e que agora quero descansar. Diga a ele também que pretendo assistir a todos os filmes que foram feitos no mundo e que para isso basta que eu levante o telefone e ligue para a loja que aluga fitas de vídeo que logo chega o rapaz da motocicleta com belos filmes suecos, japoneses, italianos, franceses, espanhóis e alemães. Existem milhares de filmes e não me resta vida para assistir a todos eles, como antes não pude ler todos os livros, mas…

Diga ao Mascarenhas que não abri minha porta porque finalmente compreendi que este mundo faz parte de uma única peça escrita e dirigida por um só diretor, um sujeito cuja face ninguém conhece, que eu chamo O Sem Rosto; e que, por fim, eu percebi que esta fabulosa peça teatral vem sendo filmada o tempo inteiro por um diretor, que ninguém jamais conheceu, e que eu chamo O Sem Olhos, que pretende um dia montar um filme que seja a síntese perfeita da história da humanidade, e quem não é tolo sabe que o sol não passa de um canhão de luz, que nós nada mais somos que figurantes, e que os olhos d’O Sem Olhos são câmeras, e que um dia, se eu sair por essa porta, Ele vai gritar: Corta!

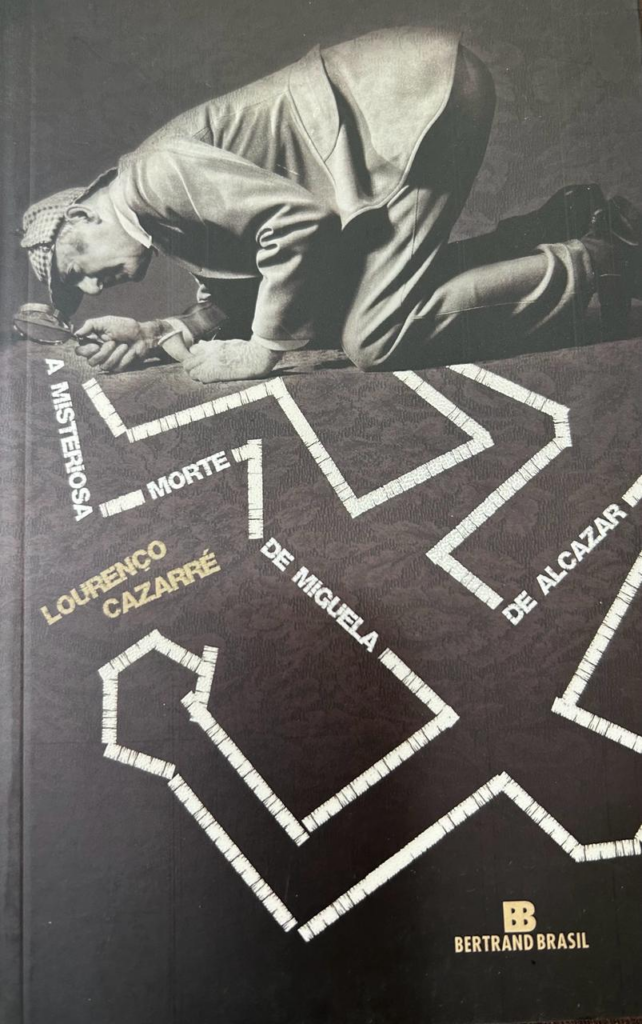

Lourenço Cazarré é escritor

PÁGINA UM – O jornalismo independente (só) depende dos leitores.

Nascemos em Dezembro de 2021. Acreditamos que a qualidade e independência são valores reconhecidos pelos leitores. Fazemos jornalismo sem medos nem concessões. Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não temos publicidade. Não temos dívidas. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro. Apoie AQUI, de forma regular ou pontual.

APOIOS PONTUAIS

IBAN: PT50 0018 0003 5564 8737 0201 1

MBWAY: 961696930 ou 935600604

FUNDO JURÍDICO: https://www.mightycause.com/story/90n0ff

BTC (BITCOIN): bc1q63l9vjurzsdng28fz6cpk85fp6mqtd65pumwua

Em caso de dúvida ou para informações, escreva para subscritores@paginaum.pt ou geral@paginaum.pt.

Caso seja uma empresa e pretende conceder um donativo (máximo 500 euros por semestre), contacte subscritores@paginaum.pt, após a leitura do Código de Princípios.