Há um velho axioma que me ensinou certa vez um sábio já defunto – ou terá sido eu, talvez, a ler nas margens de uma edição mutilada de Plínio, a que faltariam o princípio e o fim, restando apenas os delírios do meio –, de que o homem que nada cria, nada senão inveja cultiva. E, se acaso fizer esse homem filho de um génio, desdobra-se então em duas labutas: adorará o pai e odiará o mundo, porque a si, injustamente, não lhe confere igual grandeza. E assim teremos um pobre rebento dos titãs, condenado a ver no pedestal paterno um espelho côncavo da sua própria mediocridade.

Assim, o espírito mesquinho vinga-se como pode e quando o deixam liberto: desdenha, agride, adultera e mercadeja, não a alma, porque essa já se perdeu no inventário, mas a língua, para dela fazer instrumento de defesa da sua corte de amigos, mecenas e comensais. E, servindo-se desse artifício, põe-se a entalhar juízos e decretos sobre tudo quanto respire ou estremeça contra si e contra os seus, como se de um Oráculo de Delfos em liquidação se tratasse, sem que lhe falte a certeza, essa doença incurável dos medíocres ilustres, de que está em missão divina. Por isso, o veremos a cada esquina, em púlpitos e gazetas, a clamar contra os homens de mérito, como o cão ladra ao forasteiro, não por coragem, mas por hábito, não por zelo, mas por temor de que alguém lhe repare o rabo entre as pernas.

Foi um espécime desta natureza, ou género, que vi esta semana – e não com os olhos, mas com os óculos da razão sarcástica – ao contemplar os arrufos de um tal senhor de nominata Alexandre Pomar, crítico de arte por profissão e, por condição hereditária, filho do pintor Júlio Pomar, esse sim, homem de traço próprio, que pintou e deixou pintado. O filho, porém, não pinta senão a si mesmo. E fá-lo de tons sombrios. De ressentimento. E ao ver um jornal – esse maldito PÁGINA UM – apontar as cores carregadas de certo mural de dinheiros públicos à pintora Graça Morais, logo pulou da cadeira como se um traço de carvão lhe tivesse queimado as nádegas, correndo pelas salas da sua corte de estetas, de catavento em punho, apontando aos céus como se Apolo lhe tivesse penhorado a paleta.

Que raio de mundo é este onde uma pintora, de sua graça Graça Morais, factura meio milhão de euros à custa do erário público por duas obras de arte, enquanto os museus nacionais, esses templos do património comum, repartem migalhas por dúzias de peças? E não se trata de conjectura ou calúnia, mas de factos expostos com a precisão fria da aritmética: 420 mil euros, fora impostos, pagos pela autarquia do conde de Oeiras e pela Provedoria de Justiça – aquela mesma entidade que deveria zelar pela moralidade administrativa. Uma ironia que faria rir Demócrito, se ainda vos visitasse.

Pois, mas espantou-se Pomar: como ousam os jornalistas Elisabete Tavares e Pedro Almeida Vieira expor tais desvarios? Como se atrevem a questionar a opacidade dos contratos, a ausência de concursos, a selectiva prodigalidade dos poderes? Ora, isto merece célere censura, e assim logo se lançou o anátema, pela boca ou pena acerba do Pomar, acusando-os de “ignorantes, atrevidos”, de “pouco informados”, de vilipendiadores da Cultura, como se a Cultura se resumisse à carteira da dona Graça, e o jornalismo à louvaminha de salão. Parece-me, senhor Pomar, que aquilo que ali se criticava não era a Arte, era o abuso; não era a pintora, era o sistema que lhe garante rendas régias; não era o talento, era o tráfico – não de escravos, mas de favores.

Não me compete censurar o senhor Pomar pelas suas esmerilhadas artesanias em cair nas graças das elites, onde almoça e janta; afinal, também eu, em tempos idos, aceitei uma ou outra ceia em casa de mecenas interesseiros – e comi bem, não nego. Mas o que nos distingue é que jamais pintei o prato onde me serviram. Também nada tenho a dizer sobre não ter ele herdado a rudeza heróica das mãos do pai, calejadas de terra e suor, mas antes ter recebido genes para o exercício mais fino — ou finório — do taramelar, essa arte de mexer os beiços sem levantar um só calo, a não ser o da língua. Aqui estamos juntos no infortúnio: um dia tive a tentação de ser pintor e um amigo até disse que eu tinha certo ar de Rafael. Não sei ainda se do Rafael de Urbino ou do Rafael do açougue.

Mas circunscrevamos o olhar no filho de Pomar, que nesta cena tragicómica é o mais interessante dos figurantes. Detenhamo-nos, ó espírito amigo, na raiz do problema, que não é a Arte, nem o belo, nem o justo, mas sim a velha prostituta da Humanidade: a pecúnia, essa deusa de vil metal, que corrompe mais almas do que Satã, não precisando nem de chifres nem de cauda: bastando-lhe o tilintar para os homens se dobrarem não em penitência, mas em saldo.

Dir-me-eis que exagero, que os artistas também hão-de comer, e que não vivem de luz e inspiração. Pois bem, não é disso que reclamo, mas sim da forma como certos circuitos artísticos – verdadeiras tabernas de elogios cruzados – transformaram o sublime num negócio de avenças e ajustes directos, onde o mérito não se mede em estética, mas em contactos; onde o talento é moeda falsa e o favoritismo, a única corrente.

E Graça Morais simboliza, não sendo a única, a figura de cuja assinatura brota rendimento certo, e pouco parece importar-se com a turba que lhe sustenta o prestígio. A sua paleta mistura o azul do talento com o verde do euro, compondo murais que mais servem à memória do Tesouro que à memória da Arte. Não é sua a culpa – dirão. Talvez. Mas sua é a mão que recebe. E meio milhão por um mural e uma pintura? Por tal quantia, esperava-se que a tinta vertesse milagres e que as figuras, ao menos, saudassem os contribuintes ao passar.

Confesso, com a placidez que me assiste deste lado da cova – placidez de defunto, que não é virtude, mas contingência –, que se alguma inveja conservo dos vivos, não é, não, pela vida, essa madrasta que me escapuliu numa fulminante pneumonia, tão célere e descuidada que nem me permitiu compor o emplastro que me daria fama eterna. E note-se que falo de uma inveja discreta, quase filosófica, daquelas que não roem, porque já não há entranhas, mas que antes coçam, e coçam devagar, no âmago frio da alma defunta.

Aquilo que me assombra, e por vezes me provoca leve azedume nos ossos – nos ossos que me restam, diga-se: a falange proximal do indicador direito, que ainda teima em apontar, o occipital, fiel às memórias do que vi, e a maxila, por onde se escapa um sorriso, mais de escárnio do que de graça – é o privilégio que os vivos têm de assistir, com olhos húmidos e carnes vibrantes, às tragicomédias do mundo. Eu, que já me sirvo de falanges para gesticular e de cavidades para meditar, vejo tudo, sim, mas sem o gáudio da epiderme que se arrepia ou da gargalhada que sacode os músculos. E olhai que rir com costelas é um sucedâneo pálido, um simulacro de prazer, uma sombra ridente do que outrora fora um riso inteiro.

Regressemos ao rebento do Júlio. Como todo o filho ofuscado, Alexandre ergue-se no pomar do pedantismo, enche-se de posturas, adopta ares de sabedoria, e de suspensórios nas calças se ergue, embora lhe falte a substância, incapaz de suportar que o seu mundo de conveniências seja escrutinado. E assim apela ao insulto contra o jornalismo escatológico com “o cu na secretária”.. Acusa, sem ironia, os jornalistas do PÁGINA UM de desprezarem “os custos reais da produção artística”, e brandindo que a Cultura se engrandeceu sempre com “mecenas e poderes públicos”, esquecendo-se de explicar como é que tais custos se tornam, agora, mesmo em tenpos pós-feudais, sempre mais elevados quando pagos por dinheiros dos contribuintes. E se algum leitor incauto perguntar o que justifica tal disparidade, logo lhe será dito que não compreende a “singularidade do processo criativo”, esse conceito nebuloso que serve tanto para inflacionar preços como para justificar amiguismos.

O mais curioso – e por curioso entenda-se aquilo que beira o patético – é que, ao defender tão veementemente a pintora Graça Morais e as suas mecenáticas benesses, o senhor Pomar escancara, sem querer, o espírito de corte que domina o meio artístico lusitano. Não é único – é universal. Um meio de artistas, malabaristas do sublime, onde se troca a crítica pela bajulação, o juízo pelo interesse, a integridade pela proximidade. E que diremos da transparência quando se trata de dinheiros públicos? Essa, coitada, é logo enterrada sob o pretexto do “respeito pela criação”. Um mural para Oeiras, um quadro para a Provedoria, meio milhão para a artista – e silêncio cúmplice para todos. Ah, artistas!

Ah, e que falta faz Aristóteles nestes tempos de confusão moral! Que diria ele da Justiça que se adorna com murais pagos a peso de ouro, enquanto fecha os olhos aos métodos com que se adquirem? Que exclamaria Platão do senhor Pomar, que julga que questionar é pecado, e que todo aquele que não se curva perante o cânone imposto é um bárbaro? E que não pensaria Diógenes, esse cão luminoso, se perambulasse hoje por entre os salões perfumados dos novos sábios, levando na mão a sua lanterna, não à procura de um homem, mas de um vestígio de vergonha? Creio que não se daria ao trabalho de latir, pois saberia que os ouvidos destes vossos contemporâneos estão mais surdos que as paredes da minha tumba. Licurgo, se por cá andasse, decerto queimaria tais contratos, e faria gravar no mármore: “À Arte, a virtude; ao lucro, a vergonha.” Mas aqui, troca-se o mármore por faiança cara e a vergonha por um brinde.

Não nos esqueçamos, já agora, de explorar a vetusta questão das inferioridades: os filhos dos grandes homens, por vezes, em vez de tentarem igualar-lhes o génio, contentam-se em defender a corte, aspirando a ser os arautos de uma tradição que não compreendem, mas que lhes garante lugar nas recepções e nas vernissages. Tornam-se zeladores de capelinhas, juízes de meia página, estetas da conveniência, e, por fim, caricaturas do nome que ostentam.

E, por isso, assim segue o nosso Pomar até ao fim dos tempos: sem fruto, sem raiz própria, mas de foice em punho contra quem lhe pise o relvado de privilégios. E note-se que não é relvado de jardim, mas daqueles bem regados com o suor alheio e adubados a preceitos de superioridade artística, servidos em salões onde a liberdade é permitida, desde que ajoelhada. Ora, senhor Pomar, dir-lhe-ei então o que nenhum dos seus amigos lhe dirá, por cortesia ou interesse – que o seu zelo não passa de vaidade disfarçada, dessas vaidades vestidas de causa nobre, mas que se desnudam logo ao primeiro espelho; que a sua fúria não é senão medo – medo de perder a sua pequena monarquia de estetas subsidiados, onde vossa senhoria reina sem contestação, a troco de belas palavras e bons contratos; e que o seu nome, embora herdado, não lhe compra razão, nem lhe garante talento.

Portanto, se quer defender a arte, defenda-a com argumentos, não com latidos. Se quer proteger a amiga, então empreste-lhe a sua língua, mas não lhe venda a sua sombra. Se quer continuar a vender os quadros do seu pai ao alcaide de Lisboa, quando o carapau aumenta de preço, então pinte ao menos um retrato fiel da realidade, mesmo que borrado. Se quer silenciar quem escreve, então aprenda primeiro a ler sem tremer. Se quer a glória, então mereça-a. Se quer respeito, então não o exija como esmola, conquiste-o como obra.

Até lá, deixe os jornalistas fazerem o seu ofício, sem essa sobranceria de cortesão moderno, que não encontra eco senão nas paredes rendadas das fundações que o sustentam; e permita aos leitores julgarem por si, sem o seu dedo em riste, qual juiz de praça. E guarde, para quando olhar ao espelho – esse espelho que, mais cedo ou mais tarde, devolve a nudez da alma – a lembrança de que nem todos se vendem ao preço que o senhor gostaria.

Sim, caro Pomar, a Arte vale muito, sobretudo para quem detém um pomar de privilégios, mesmo se, vós, apenas frutos podres cultivastes. Mas o respeito pelo público, e pelo seu dinheiro como contribuintes, esse não tem preço – ou, ao que parece, tem, e meio milhão não chegou para o comprar. A sua amiga Graça Morais que o diga. Ou melhor, que o pinte, se lhe restar tinta depois do ouro.

Até breve, e um piparote.

Brás Cubas

N.D. Correio Mercantil foi um periódico brasileiro do século XIX (1848-1868), onde o grande Machado de Assis deu os seus primeiros passos. O PÁGINA UM registou-o como marca nacional no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O autor desta crónica, Brás Cubas, é obviamente um pseudónimo, constituindo não uma homenagem ao fidalgo e explorador portuense do século XVI, que fundou a vila brasileira de Santos, mas sim a Machado de Assis e ao personagem de um dos seus mais famosos romances. Tal não deve ser interpretado como sinal de menor rigor, independentemente do carácter jocoso, irónico ou, claro, sarcástico.

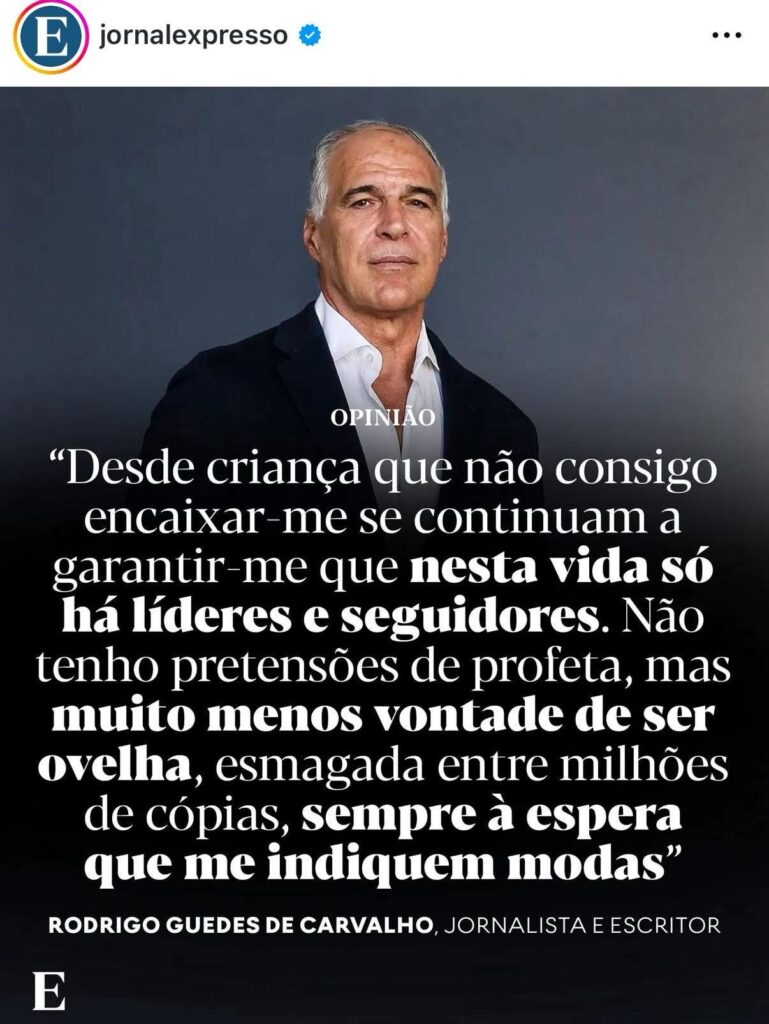

As imagens foram produzidas com recurso a inteligência artificial.