CORREIO MERCANTIL DE BRÁS CUBAS

(não inclui esta crónica inédita; para ler o prólogo e três crónicas do livro, veja aqui)

***

Confesso — e começo por onde dói — que estarei entre os menos habilitados a erguer o dedo acusatório quando o assunto é racismo. Não por virtude, mas por culpa antiga. No meu Brasil do século XIX, ainda de calções curtos e soberba longa, divertia-me a xingar e a infligir pequenas e grandes barbaridades ao meu moleque negro, Prudêncio. Chamavam-se travessuras – na verdade, eram crueldades. A consciência, essa, vinha depois, quando vinha, sempre atrasada e com ar de quem chegava por engano.

Libertei-o mais tarde, gesto que a minha vaidade registou como magnânimo. Anos passados, reencontrei Prudêncio que, para meu espanto, chicoteava o seu próprio escravo. A liberdade nunca erradica hábitos ruins – muda apenas de mãos.

Hoje, graças aos céus, às leis e a algum decoro público, o racismo mirrou, mesmo não se desenraizando, mesmo estando nas antípodas dos meus tempos. Viceja ainda como certas plantas daninhas em disfarces de flor respeitável.

Com este lastro nas órbitas, olhei, sem pressa e com curiosidade clínica, o episódio recente de dois jogadores de bola em despique quente: um meu conterrâneo agora em terras madrilenas festeja o golo e, no tropel do momento, um argentino de cores encarnadas lança-lhe uma nefandice. Dizem que lhe chamou mono.

Em português de Portugal, mono serve para qualificar o feio, o insípido, o apalermado, o molengão, o sensaborão ou o macambúzio — como bem quis exprimir o vosso Eça. No meu Brasil, podendo significar tudo isso, a palavra evoca de imediato os muriquis, o que, em sentido moral, não é necessariamente ofensivo. Estas criaturas de selva e de convivência, caminham sem intriga, jamais usando os seus longos braços para se pendurarem no trabalho dos outros.

Eu, que sempre fui homem de salão, de coche e de sobrancelha levantada, que nunca cultivei gosto por expedições tropicais ou entusiasmos naturalistas, posso ainda assim garantir que, tendo conhecido Coimbra, Paris — onde gastei o tempo com elegância — e ainda Marcela — o que já representa fauna assaz respeitável —, conheci alguns homens que honrariam esses macaquinhos e outros tantos que, pelos seus actos, fariam por desonrá-los.

Já em castelhano estrito, convenhamos que mono é, sem rodeios, macaco. Percebo, pois, a subtileza — e a malícia — de recorrer à figura do primata para ofender um negro. Ainda assim, tratando-se de argentinos — esse povo de vocação para a grandiloquência, onde o banal se declama como épico e o exagero se protege como património nacional —, seria de esperar algo mais composto: um negro de mierda, um cabecita negra, ou mesmo um mono hueco. Nunca apenas mono – assim, dissilábico, tão só e tão pobre. Na terra das pampas, a ofensa sempre exigiu excesso.

Seja como for, o racismo não se consuma — nem se deve consumir — no simples uso do nome de um animal, reduzindo o humano a bicho como expediente de desqualificação sumária. Tal gesto é pobre, não por convocar o animal, mas por o fazer sem arte nem pensamento. Usar animais para ofender alguém pela cor da pele, pela origem ou pela condição de nascimento nada tem de sátira, nem de retrato, nem de inteligência: há nisso apenas preguiça moral e crueldade bruta.

Essa forma de desumanização serve exclusivamente os espíritos menores, que necessitam de diminuir o outro para evitar o confronto com a própria pequenez. Conheci-os bem no meu século; reconheço-os hoje, embora muitos surjam agora de luvas calçadas e munidos de certificados de boas intenções.

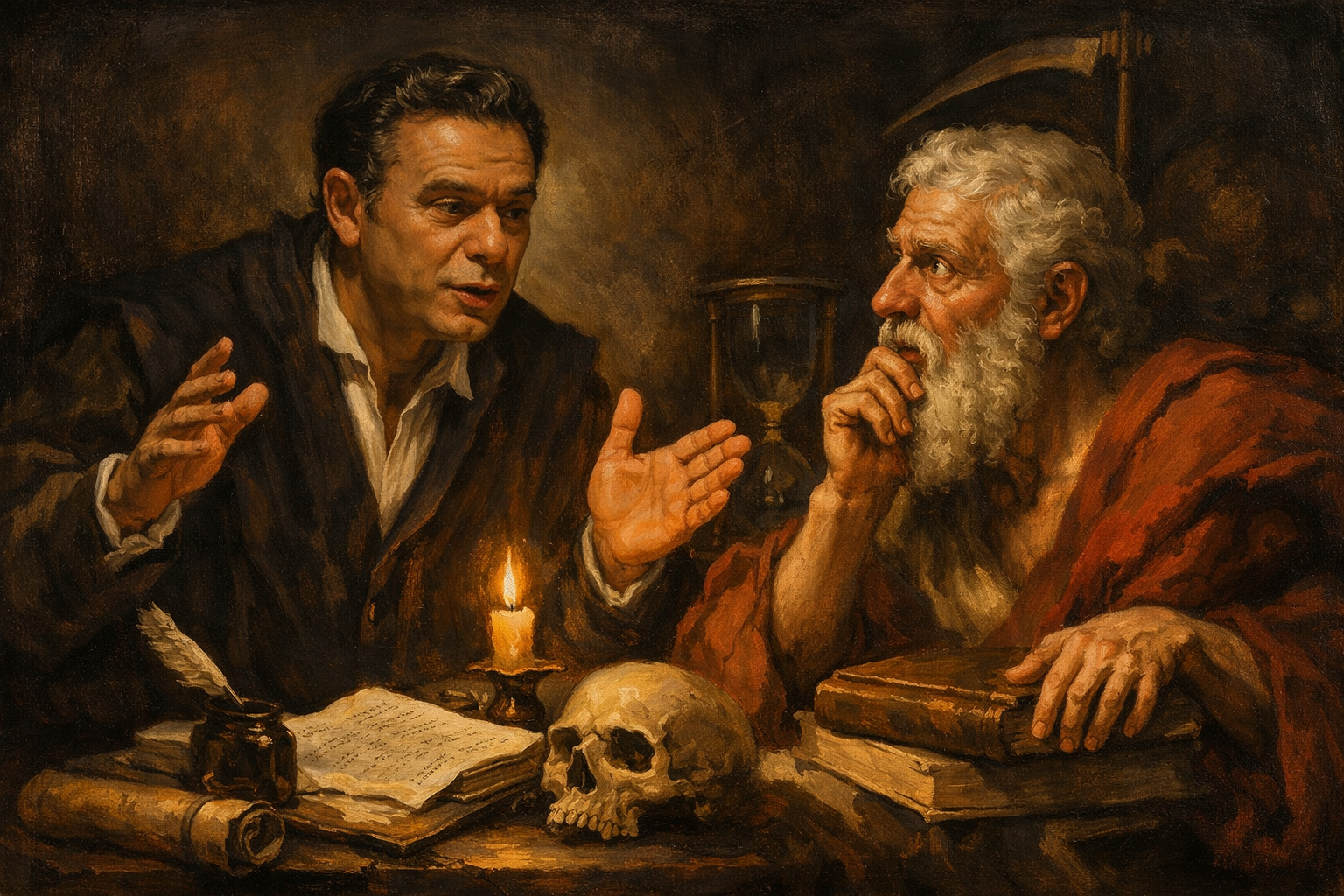

Seria, porém, erro não menos grosseiro — e intelectualmente ainda mais pobre — lançar fora, com a água suja do racismo, toda a criança do bestiário. Importa, pois, judiciosas donzelas e sapientes cavalheiros, erradicar o racismo sem amputar a animalização: essa nobre arte de iluminar os vícios humanos; esse exercício antigo e exigente de esculpir defeitos morais; esse insigne ofício de rebaixar o homem à besta para impedir que a besta se finja homem.

A animalização satírica e moral nunca visa a pele, mas o carácter; não a origem, mas o vício; não a pessoa enquanto carne e osso, mas o comportamento enquanto gesto e hábito; não rebaixa o humano; eleva-o, desnudando-o; não inventa defeitos, concentra-os; não cria monstros; revela monstruosidades.

Por isto, quando Juvenal chamou porcos aos glutões de Roma, não praticou antropologia comparada: exerceu crítica moral. Quando Quevedo povoou a corte castelhana de cães e macacos, não fazia zoologia, mas anatomia do poder. Quando Ezequiel comparou governantes a pastores que se apascentavam a si próprios, não insultou ovelhas — acusou comportamentos humanos. Quando Esopo pôs raposas a discursar e lobos a julgar, não falava de bichos: descrevia vícios perenes. Quando Jonathan Swift fez dos Yahoos a caricatura do homem degradado, não desumanizou a espécie — devolveu-lhe um espelho. E quando George Orwell deixou os porcos governarem a quinta, não rebaixou os animais: denunciou a metamorfose moral do poder. A animalização, usada assim, não retira humanidade — retira máscaras.

A hipocrisia, quando dita em prosa, escapa – mas quando vestida de lobo em pelo de cordeiro, denuncia-se sozinha. A ignorância, quando discursada, disfarça-se – mas quando surge como asno de biblioteca, cai por terra. A subserviência, quando justificada, convence – mas quando aparece como cão de apito, humilha-se sem ajuda. Há nisto não ódio, mas economia; não violência, mas precisão.

Convenhamos, a animalização moral é uma forma de taquigrafia ética, porque dizem em três penadas aquilo que relatórios prudentes evitam escrever em trezentas páginas. A animalização não pergunta quem alguém é, mas sim o que alguém faz repetidamente.

Feita esta distinção necessária, posso regressar sem remorso a esse cortejo de bichos que atravessam os séculos com assento garantido nas assembleias, nos gabinetes e nos palanques. Vi-os funcionar no meu tempo, nos salões do Império e nos corredores da Corte; vejo-os agora, com renovada vitalidade, nas assembleias modernas, onde se mudam os trajes, mas persistem os bichos.

Desde tempos imemoriais, o bestiário serviu para condensar caracteres. O asno representa a ignorância, mas aquela que também é teimosa — conheci-o em Coimbra, bacharel em latim macarrónico e certezas definitivas. Já o jumento é aquele que persevera no erro com dignidade rural, enquanto o boi de canga se mostra como trabalhador diligente mas que pensa pouco, espécie abundante nos ministérios de outrora e de agora. Depois, temos a mula, que emperra por princípio; o touro de praça que avança sem razão; o camelo que suporta sem compreensão; a anta que, pachorrenta, transforma a estupidez em cerimónia oficial, com actas, selfies e coffee-break.

Também há quem seja gado, por aceitar a cerca — vi-o eu seguir docilmente o imperador; hoje anda atrás do algoritmo ou das autoridades sanitárias. Há quem seja cabra, oscilando entre lascívia e obstinação; ou bode, carregando a sujidade moral com ar sacrificial; ou porco, revirando-se no chiqueiro do interesse; ou leitão, mamando do orçamento com apetite juvenil; ou javali, investindo sem freio nem leitura prévia.

E há sempre os canídeos — e aqui Quevedo me ajudou. Temos o cão sarnento, mastim da vileza reincidente; o cão-de-fila, feroz apenas quando há dono por perto; o cão de câmara, submisso, tremendo de afecto remunerado; o lobo de sacristia, que reza com dentes à mostra e absolve conforme a conveniência. A estes, conheci-os em púlpitos barrocos; reconheço-os hoje em colunas de opinião e corredores institucionais.

Há depois os emuladores, muito do meu tempo e mais ainda do vosso: o macaco-de-imitação, que copia sem génio; o papagaio de serviço, que repete a ordem do dia com ar de descoberta; o pavão de protocolo, que abre penas vazias à custa do erário; o galo de poleiro, que canta uma coragem decorativa; a foca de plenário, que aplaude por reflexo condicionado…

Não faltam ainda as sevandijas da intriga: o rato de corredor, especialista em boatos; a ratazana de bastidor, que rói reputações; o piolho da insignificância, persistente; a mosca abelhuda, constante; o peixe morto, a inércia absoluta, tão comum em conselhos, comissões e task forces. E até, mais peçonhentos, os venenosos: a serpente da perfídia, calculada; a cobra da traição, silenciosa; o escorpião da malícia, administrativa — este último prosperando em gavetas, despachos e anexos técnicos.

Há ainda os oportunistas: o abutre do despacho, que vive do acidente; o urubu do contrato, que sobrevoa crises; a hiena que ri da desgraça alheia; o carrapato que não larga; a sanguessuga do parasitismo social; o corvo do mau augúrio, sempre pronto a anunciar o fim do mundo — desde que seja lucrativo. E, por fim, os pesos mortos: o elefante do gabinete; o hipopótamo institucional; o rinoceronte da força obtusa; o caracol burocrático; a ostra do mutismo, essa pérola interesseira; e a toupeira subterrânea, de cegueira voluntária.

Este é um desfile antigo, admito, mas que continua a trespassar as minhas cavidades oculares. Dir-me-eis: isto, que aqui apresentais, é crueldade. Vos respondo: não; é apenas inventário. E, como todo o inventário, concedo que incomode, sobretudo quem se reconheça na lista.

Adeus, e um piparote.

Brás Cubas