Outrora esta coluna ergueu-se, muito brevemente, de forma esburacada e sob cerco, com o título Arquitectura do Silêncio.

Ia ser assim, por ser coisa também antiga no meu caminho, mas fomos advertidos que a frase já estava reivindicada por quem de mais direito, e pronta e humildemente corrigi-a. Era, de qualquer modo, apenas uma dissertaçãozita, daquelas de Bolonha, como a massa, encheu.

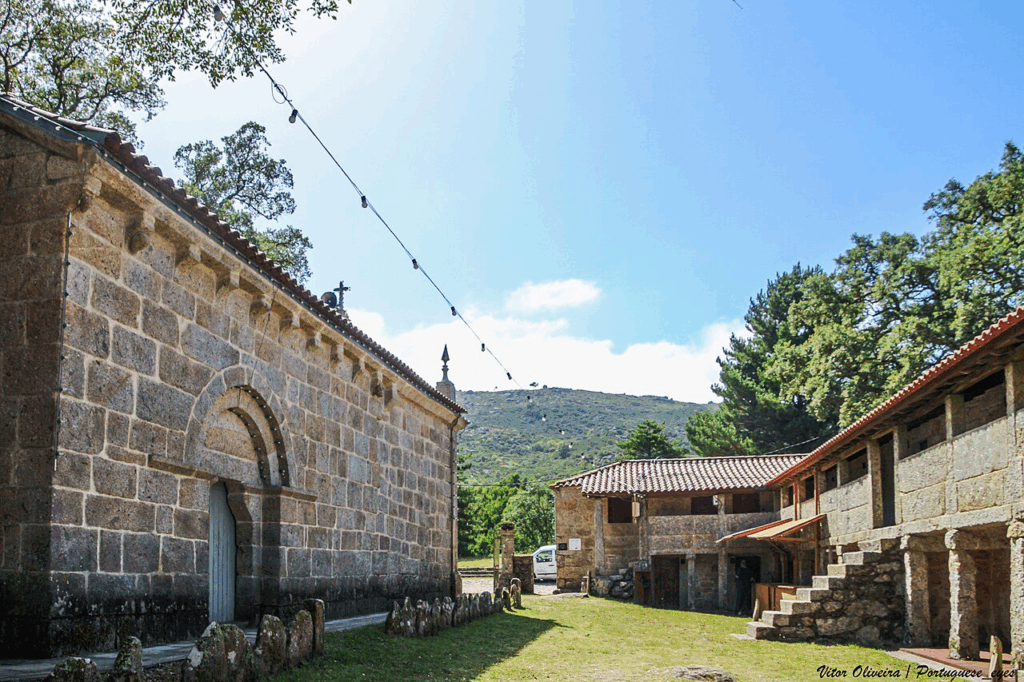

Podia ter sido sobre arquitectura prisional, campos de concentração, campos de refugiados, arquitectura forense, urbanismo reduzido a cinzas (o pó da demolição), mas era sobre um mosteiro. O mosteiro de S. João d’Arga, em Caminha, só porque o avistei ao serpentear a estrada acima dele e, de imediato, me apaixonei. Coisas de amores silenciosos, que são irracionais e, porquanto o são, para animal da minha estirpe propensa a chiliques e anseios, houve certa pressa em passar os dois anos seguintes a fundamentar furiosamente o porquê desse amor, sem nunca falar de amor, não fosse eu ser acusada de histeria.

Mas também e então, sobre o que podia e não pôde, porque deverão amor ou silêncio ser adjectivados? Deverá o silêncio ser bom, expectante, pensativo, sereno, cúmplice, conivente, calculista, estratégico, culpado, ou mau? Será vitimizado? Será abusivo? Será um tratamento, uma agressão, ou respeito?

E deverão também ser as vozes tão altas, seja em harmonia de coro perfeitamente sincronizado, ou troadas desafinadas de quem berra mais que o seu vizinho? Haverá ego, em tudo isto? Estar activo e activista é uma profissão que consome quem canta, uma selva canora que enrouquece a alma até que não se ouça a si própria, pés de megafone, roufenha.

(Mas, na falta de música, até o rádio de bolso que rugia, preto, metálico, o fio fraco de som que tentava entrar pela antena que magicamente esticava e encolhia, era mel, mesmo na altura do silêncio da infância.)

Estranho mundo que temos vivido, tão urgente se tornou que façamos parte da partitura, e, ao mesmo tempo, tão terrível se questionamos os maestros, tão terrível se paramos de cantar. De vírus a inoculações, de máscaras a invasões, de ideologias a eleições — que nem nossas são —, de sofrimentos que só ecoam na caverna retroiluminada. Mas não queimam a pele, não sugam o estômago até à cavidade, não nos paralisam a segurar uma criança assassinada, não nos entorpecem o olhar vítreo na explosão (o som), no pó (a cor), no cheiro de morte que não entra em casa e, mesmo assim, está a esgaçar laços entre amigos e irmãos, de tão gordo e enorme que é quando entra pelas narinas, que até imaginado se torna intolerável.

Estranho mundo em que, em cada um destes momentos, desatam todos a rabear, a correr para o seu cantinho, a ver o que o seu cantinho lhes diz, a pegar na bandeira ou, se preferirem (ninguém prefere), a ficar no triste limbo de descobrir que o que sentem nos ossos não lhes permite continuar naquele sítio, naquele cantinho, porque a turma disse que não.

Mas para quê continuar críptica e hesitante na censura que vivemos? Passei sete anos em tratamento de silêncio, passei uma vida a respirar baixinho.

A gestão sanitária foi um teste de autoridade às massas democráticas ocidentais. E falhámos. As inoculações foram um descarado aproveitamento do pânico para lucro de mafiosos. E deixámos. Os cavalos de batalha ideológicos das sereias de esquerda dão uma tirania espampanante que alavanca a ascensão da tirania boçal de homúnculos de direita. E escolhemos. A Rússia invadiu a Ucrânia, porque a Ucrânia devorava o seu próprio leste a favor do pôr do sol. E pusemos.

E agora, e sem saber se, mesmo agora, é o final desta saga interminável, o mundo vê o eléctrico a dirigir-se a uma bifurcação e, sem travões, e sem ajuda, supostamente havendo uma última possibilidade decisora para quem observa a cena (porque quem conduz nos conduz a essa quimera), dão-nos a alavanca que matará muitos ou matará poucos, num golpe final de asa moral, que nos ascenda a todos ao paraíso com o regozijo da soberba do samaritanismo.

A Palestina é o desgraçado sacrifício amarrado nos carris, segundo o condutor do eléctrico (é um genocídio), poderemos ter de decidir, aqui mesmo a esta distância e com a alavanca na mão, se em silêncio permitimos o seu arrasamento, ou se em gritos clamamos por um exército global, das nações todas, que esse sim vai nos salvar a todos.

Não acham?

Não são os exércitos conhecidos por nos salvar a todos? Entram pelas nossas casas e não nos levam os filhos mas lavam-nos a roupa e até deixam o lixo no contentor à saída. Atiram beijos e cravos dos canos das armas, sorriem e não passam por cima da lentidão dos velhos e das crianças, com as suas disciplinas, e as suas botas, e os seus deveres, e as suas obediências, e o rasto da lama, da lama, da lama.

E, vejam bem (que não há só gaivotas em terra), somos nós, o povo, o impotente povo, que novamente podemos clamar,

Inoculem-nos!

Fechem-nos!

Protejam-nos!

Defendam!

Ataquem!

Certamente em cada decisão seremos novamente ouvidos naquelas mesas, e assembleias, e cadeirinhas com espacinho para a canetinha e o caderninho, das pessoas pensantes e decisoras e representantes e activas e activistas que têm profissões.

Certamente se um dia tivermos filhos em exércitos globais que o povo clamou que existissem e, por isso, é legítimo, elevado, superior a todos os outros, tanto que, certamente, será tão grande a honra e o privilégio de os receber em caixas já sem um sopro de ar no peito deles.

Não acham?

Mariana Santos Martins é arquitecta

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.