A língua é um arsenal subtil: nesse caldeirão coexistem punhais de lâmina fina e canhões de estrondo, palavras que servem tanto para acariciar como para fulminar. Entre essas, os adjectivos ocupam um lugar peculiar. Não se contentam em descrever; inflamam, exageram, dramatizam, conferem ao substantivo uma gravidade suplementar. São como carimbos de urgência colados à pressa nos dossiers da realidade. E, porém, como todas as moedas gastas em excesso, também eles perdem valor. A adjectivação é, pois, um recurso retórico cuja abundância corre sempre o risco de arruinar a eficácia: quanto mais se grita, menos se ouve.

Tomemos o caso português. Desde o PREC — que foi sobretudo um PREC de palavras inflamadas —, Portugal vive mergulhado na adubagem semântica dos discursos. Já em 1975, esse ano em que o Parlamento era mais um teatro do que uma câmara, a tribuna enchia-se de adjectivos altissonantes para descrever quer os feitos, quer os desastres. E nestes, já estavam os incêndios.

Aliás, corrijo: mesmo no Estado Novo já se adjectivavam os fogos florestais. Por exemplo, o deputado por Coimbra da União Nacional, Augusto Simões, num longo discurso em Janeiro de 1963, já não os poupava: “não é sem estremecimento que recordo agora todas as dolorosas angústias que sofremos no Verão passado com os pavorosos incêndios que flagelaram todo o Portugal, e nomeadamente os concelhos do Centro do País”. Ardiam então poucos milhares de hectares por ano em todo o território nacional.

Em Portugal, se se pesquisar nos debates parlamentares, um incêndio nunca foi adjectivado simplesmente como grande: no mínimo, era pavoroso. Não sucede, convenhamos, apenas com incêndios. Um acidente rodoviário nunca é apenas grave: é terrível. Um défice orçamental não é apenas elevado: é assustador. E assim se foi criando uma inflação adjectiva que rivaliza com a inflação monetária de muitos períodos históricos de Portugal.

Mas detenhamo-nos no adjectivo pavoroso, porque surge em diversas situações nos discursos parlamentares ao longo das décadas. Ora, etimologicamente, pavoroso deriva do latim pavor, que significa medo súbito, aquele frio no estômago que nos paralisa. “Pavor” é o terror instintivo, visceral, que antecede a fuga.

Logo, um acontecimento pavoroso deveria ser reservado a situações em que a própria sobrevivência colectiva se sente ameaçada: o incêndio do Reichstag em 1933, o terramoto de Lisboa em 1755, a explosão de Pompeia sob o Vesúvio. Mas em Portugal, desde tempos idos, um simples fogo já bastava para que o orador parlamentar, em pose trágica, lhe colasse o rótulo de pavoroso, desde que fosse considerado relevante.

O curioso é que o exagero de ontem se transforma no eufemismo de hoje. Se um deputado do Estado Novo falava de um “incêndio pavoroso” em 1963, quando ardiam menos de 10 mil hectares em todo o país, pode dizer-se agora que estava a puxar pela corda da tragédia. Quando, no dia 18 de Julho de 1985, o deputado socialista José Vitorino relatava que uma “ponta de cigarro inadvertidamente deixada por apagar” causou um “pavoroso incêndio [que] durou 29 horas e envolveu no seu combate 37 viaturas e 170 bombeiros”, só podemos sorrir depois de se saber que afinal arderam 250 hectares.

Hoje, passados quarenta anos desse “pavoroso incêndio” que destruiu 250 hectares em 29 horas, e poucos dias depois de termos assistido a um fogo que durou 13 dias e dizimou 64.451 hectares, não percebemos já o que é “pavoroso”.

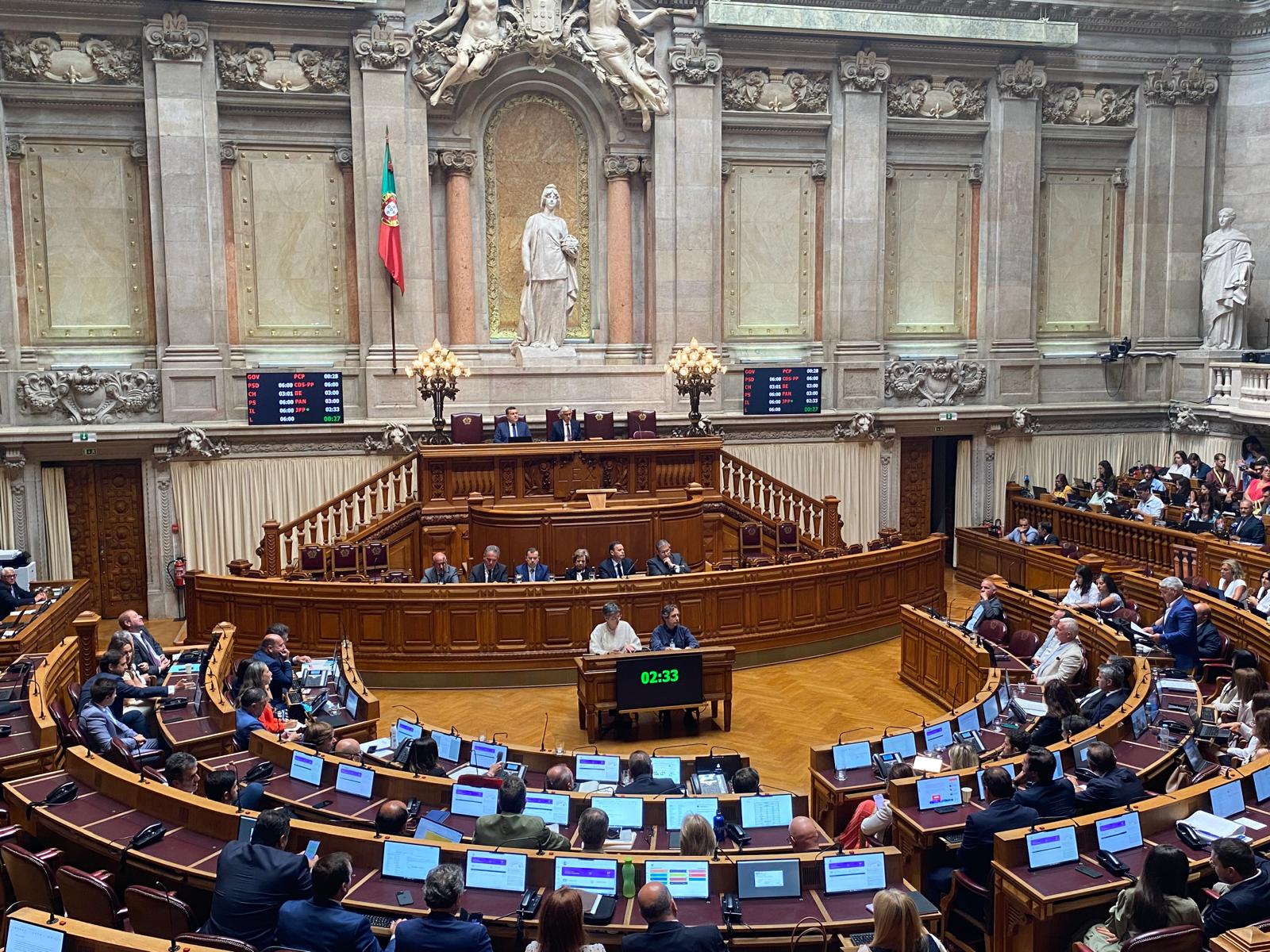

Pavoroso já não faz sentido se em 2017 arderam 540 mil hectares e morreram 114 pessoas. E já não se adequa àquilo que sucedeu no presente mês de Agosto. Por isso, nem este nem outro mais altissonante adjectivo foi hoje usado na Assembleia da República durante o debate morno — olhem-me eu também a usar um adjectivo — da comissão permanente sobre os incêndios, onde sobretudo se demonstrou que as férias são sagradas para os deputados dos diversos quadrantes, porque a ‘casa’ esteve a meio-gás; ou melhor, estiveram para aí umas 80 almas… Bem sei que a comissão permanente desonera a maioria dos deputados a interromperem as férias, mas assim mostraram os parlamentares de todos os quadrantes a importância do tema.

Mas, na verdade, enfim, talvez não tenhamos tido assim tão grande hecatombe. Nos anos 60, um incêndio era pavoroso aos 1.000 hectares; nos anos 70 e 80, só aos 5.000 hectares. Nas últimas duas décadas e meia, pavorosos passaram a ser apenas aqueles que ultrapassavam os 10 mil hectares, depois veio 2017 e já passou a ser preciso mais de 50 mil. E agora já nem o de 65 mil hectares, como o do Piódão, leva este título. Talvez estejamos à espera da fasquia dos 100 mil. A adjectivação dos incêndios foi-se desgastando, como as botas dos bombeiros que enfrentam labaredas ano após ano.

Eis, pois, a perversão política da adjectivação, que hoje esteve arredada do hemiciclo com discursos batidos e sem chama: ao invés de graduar a realidade, esgotou-se, e ninguém teve sequer a noção da gravidade de 2025, sobretudo porque ainda ficam aquém de 2003, 2005 e 2017. Em Portugal, uma catástrofe é uma bênção política, porque aumenta, para o futuro, a margem da incompetência.

As palavras que outrora assustavam — terrível, horrível, pavoroso — soam agora como diminutivos face à magnitude dos desastres actuais, mas já nem se usam. É a aplicação de uma espécie de Lei da Inflação Semântica: quanto mais adjectivos se emitiram no passado, menos eles hoje representam a realidade. A economia da linguagem não difere muito da economia monetária.

Este jogo entre retórica e catástrofe revela uma ironia nacional, que hoje confirmei enquanto assistia a uma ópera bufa onde o Governo Montenegro e os deputados se entretiveram a esgrimir argumentos para não se queimarem mais (no caso do PSD e PS) ou para puxarem a brasa à sua sardinha (no caso do Chega): Portugal é talvez o único país em que a floresta arde ao ritmo de uma inflação literária. A cada Verão, não apenas se queimam hectares — queimam-se também as palavras, ao ponto de já não assustarem ninguém.

Um dia, quando tudo já for cinza, talvez descubramos que a adjectivação política foi o mais inútil extintor do nosso léxico.