Em 2022, a Lancet Infectious Diseases publicava, com pompa e circunstância, um artigo científico assinado por um grupo internacional de modeladores liderados por Oliver Watson, que concluía — sem hesitar e com inequívoco encómio — que as vacinas contra a covid-19 tinham “salvado” pelo menos 14 milhões de pessoas no primeiro ano do programa de vacinação global.

O trabalho, financiado por diversas entidades, entre as quais a Fundação Bill & Melinda Gates, alimentou a narrativa dominante: um triunfo inequívoco da ciência, traduzido numa cifra de vidas poupadas que era, ao mesmo tempo, argumento político e capital simbólico para justificar a vacinação massiva, transversal a todas as idades e contextos.

Mas estamos em 2025, e o véu dessa narrativa hegemónica começa a desfazer-se. E fá-lo com estrondo — e, mais importante, com consistência científica. Um artigo agora publicado na JAMA Health Forum, e ontem revelado por um centro de investigação da Universidade de Stanford, e tendo como autor principal John Ioannidis, considerado o epidemiologista mais reputado do mundo, vem colocar números muito mais modestos — e, sobretudo, muito mais granulares — sobre a mesa.

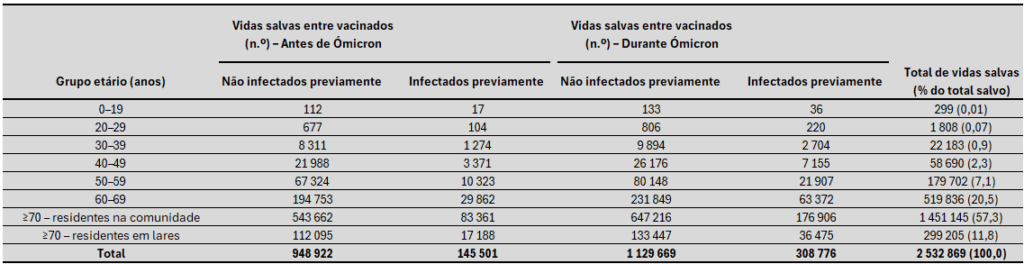

A estimativa central de Ioannidis e três investigadores italianos é de que as vacinas terão evitado cerca de 2,5 milhões de mortes em todo o mundo, entre o final de 2020 e o ano de 2024, com uma margem de sensibilidade que varia entre 1,4 e4,0 milhões. A diferença é brutal: cerca de doze milhões de vidas “salvas” evaporaram-se, não por um capricho político, mas porque o novo trabalho aplica parâmetros de risco e eficácia mais realistas, separados por idade, período e contexto epidemiológico.

O ponto mais demolidor da análise encontra-se no gradiente etário e extrapola-se daí ter sido um erro colossal, sem vantagens, a vacinação massiva e, pior ainda, as políticas coercivas, recorrendo a tácticas éticas deploráveis, incluindo discriminação para quem optava por não se vacinar, mesmo após uma infecção prévia.

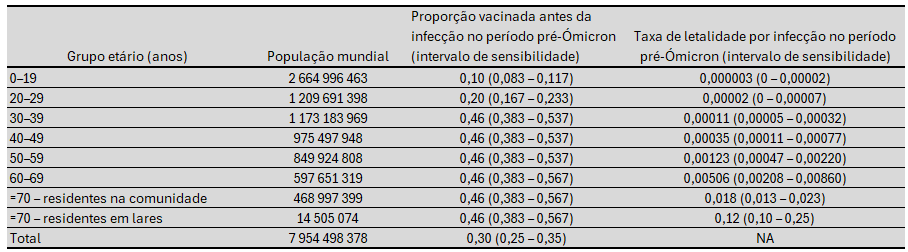

Com efeito, ao contrário da narrativa que sugeria benefícios significativos em toda a população, os dados mostram que quase 90% das vidas salvas ocorreram em pessoas com 60 ou mais anos. As crianças e adolescentes (0–19 anos) contribuíram com meros 0,01% do total, e os jovens adultos (20–29 anos) com 0,07%. Esse reduzido contributo deveu-se às taxas de letalidade por infecção (IFR) antes da variante Ómicron serem já bastante baixos em jovens e adultos de meia idade.

Nos menores de 20 anos, a letalidade da covid-19 sem vacina era afinal de 0,000003 — isto é, três óbitos por cada milhão de infecções —, o que contrasta com uma letalidade de 12% (120 mil mortes por milhão infecções) nos maiores de 70 anos que vivessem em lares. Aliás, o mesmo grupo etário em melhores condições de saúde (vivendo na comunidade) apresentou taxas de letalidade de apenas 1,8%, enquanto por exemplo no grupo etário dos 50 aos 59 anos era de 0,12%, o que confirma que esta foi uma doença particularmente grave apenas em lares.

Note-se, contudo, que o estudo de Ioannidis assume ainda que não só a imunidade natural (por prévia infecção) era eficaz como destaca que, durante o período Ómicron, a letalidade caiu para cerca de um terço da registada com a variante Alfa. Ou seja, o ‘game changer’ da pandemia foi a mudança de prevalência da Omicron, mais transmissível mas muitíssimo menos letal por ‘atacar’ sobretudo as vias respiratórias superiores.

A eficácia vacinal para prevenir a morte foi também tratada com rigor neste novo estudo, e mostra que esteve muito longe das promessas iniciais de eficácia absoluta. Quando surgiram foram apontadas eficácia acima de 90% e ainda actualmente em sites da Comissão Europeia se aponta para valores acima de 80%. Porém, o estudo mostra que foram de 75% no período pré-Ómicron (com um intervalo de 40% a 85%) e de 50% no período Ómicron (30% a 70%).

Estes valores, bastante inferiores aos sugeridos em discursos políticos e comunicações oficiais em 2021 e 2022, foram cruzados na análise de Ioannidis com a proporção de vacinados antes da infecção a nível mundial: apenas 10% no grupo dos 0–19 anos, 20% nos 20–29 anos e cerca de 46% nos adultos com mais de 30 anos.

Em termos de retrato final, as conclusões só podem ter implicações práticas e políticas — e até mediáticas, pelo papel que a imprensa generalista teve para se impor uma narrativa. O chamado número necessário para tratar (NNT) — ou seja, o número de doses necessárias para evitar uma morte — foi, globalmente, de cerca de 5.400 doses. E para ‘conceder’ um ano de vida foram necessárias 900 doses.

Estes valores são globais e ‘degradam-se’ substancialmente nos grupos de baixo risco: em jovens até 29 anos, um cenário ilustrativo mostra que terão sido precisas cerca de 100 mil doses para evitar uma única morte, tornando o benefício por dose administrada quase irrisório. E até do ponto de vista económico: se consideramos um preço de 15 euros por dose, para se salvar uma vida de um menor de 30 anos gastou-se 1,5 milhões de euros. Ora, com esse dinheiro consegue-se salvar mais do que isso para tratar ou prevenir a letalidade de outras doenças.

E é também neste aspecto que o estudo de Ioannidis e dos investigadores italianos introduz uma questão sensível e raramente abordada na narrativa oficial: a possibilidade de que, em certos subgrupos jovens, o balanço entre benefícios e riscos possa ter sido negativo, ou seja, que a vacina tenha prejudicado mais do que trazido benefícios.

No capítulo mais sensível, os autores admitem não terem separado as mortes evitadas pela eficácia vacinal das mortes provocadas por danos associados à vacinação. Sublinhando que “os eventos adversos das vacinas contra a COVID-19 continuam a ser um tema controverso”, Ioannidis e os seus colegas recordam que os dados provenientes de ensaios clínicos aleatorizados são muito limitados e que as estimativas de risco obtidas a partir de registos observacionais comportam elevada incerteza.

Apesar de concluírem que o número de óbitos atribuíveis a eventos adversos amplamente reconhecidos — como trombose, miocardite ou mortes em residentes de lares altamente debilitados — será provavelmente “cerca de duas ordens de grandeza inferior ao benefício global”, alertam que “estes danos são importantes para ponderar face aos benefícios em subpopulações específicas onde apresentam maior frequência [jovens] e onde o balanço risco-benefício possa alterar-se ou até inverter-se”.

Este novo estudo está longe de ser uma contestação ao valor das vacinas enquanto ferramenta de saúde pública — Ioannidis tem vindo a reconhecer o seu papel relevante na redução da mortalidade em grupos de alto risco.

Mas é sobretudo um apelo, sustentado por dados, a políticas mais racionais e dirigidas: priorizar a protecção dos mais vulneráveis, em vez de insistir em programas indiscriminados que pouco acrescentam nos mais jovens. E é, sobretudo, um lembrete de que as “verdades” proclamadas no calor de uma crise sanitária podem, e devem, ser revistas à luz de dados mais sólidos.

A diferença entre os 14 milhões “salvos” proclamados pela Lancet em 2022 e os 2,5 milhões agora estimados por Ioannidis não é apenas um ajuste estatístico: é um retrato do modo como a ciência, quando se liberta das pressões políticas e mediáticas, pode revelar um cenário mais complexo — e, inevitavelmente, mais incómodo — do que aquele que serviu para justificar medidas globais de saúde pública.

Mas isso, infelizmente, é lição que dificilmente será aprendida, e apreendida, pelos políticos portugueses e, hélas, até pela Ordem dos Médicos, entidade da qual ainda se aguarda um pedido de desculpas para a forma como se comportou durante a pandemia, tendo até escondido um parecer do seu Colégio de Pediatria que não recomendava a vacinação a adolescentes saudáveis.