“Somos muitos, muitos mil para continuar Abril” é uma das frases mais repetidas a cada aniversário da Revolução dos Cravos. A frase terá diversas interpretações, admito; a minha é que o 25 de Abril de 1974 ainda não cumpriu todos os seus objectivos.

Temos democracia, que era o objectivo principal, mas falta-nos justiça social, igualdade, prosperidade, solidariedade e até honestidade nas elites que nos dirigem.

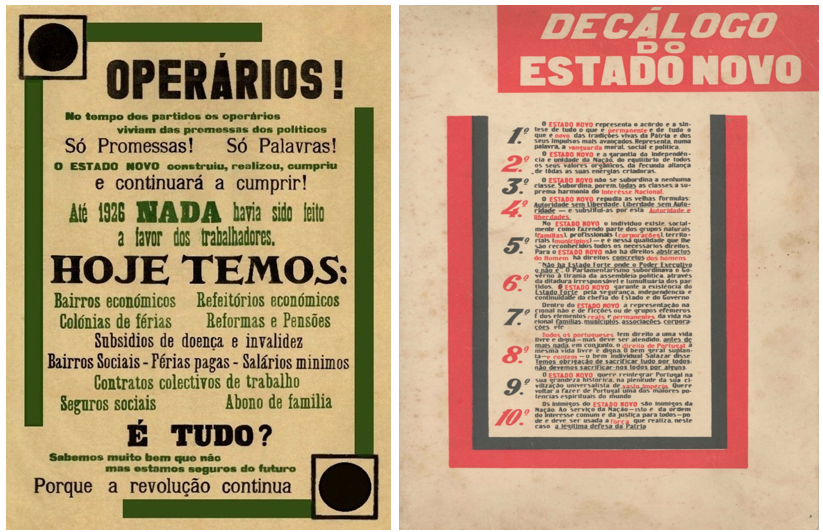

A prova que Abril ainda não está cumprido é que, também por esta altura, aparecem sempre os desiludidos da democracia que enaltecem os benefícios do Estado Novo. Se há momento da vida em que não podemos meter um “mas” na discussão é quando comparamos um regime democrático com uma ditadura. Por pior e frágil que seja a democracia, nada é pior do que viver em ditadura, sem liberdade e sem opinião.

Um dos desiludidos da democracia é o meu colega de jornal, Luís Gomes, que escreveu ontem um texto sobre o 25 de Abril que me deixou os olhos a arder para conseguir chegar ao fim. Percebo agora melhor o sofrimento de liberais e simpatizantes da extrema-direita quando me tentam ler.

O Luís começa a prosa com o seguinte parágrafo: “Na verdade, nunca o quase milenar povo português viveu debaixo de tanta propaganda, mentira e manipulação. Os últimos três anos foram paradigmáticos, nunca como agora a Administração Pública foi tão obscurantista: nada informa, nada partilha, nada publica, apesar da lei e a Constituição da República (CRP) obrigá-la a ser transparente.”

Isto leva-me a pensar que, se calhar, seria boa ideia começar com uma piada para desanuviar o clima.

Portanto, nunca o povo português viveu no meio de tanta propaganda, mentira e manipulação como agora, é isso?

Portanto, tínhamos um povo que foi ensinado que a salvação era uma pessoa e um regime de partido único, que foi enviado para uma guerra a milhares de quilómetros de casa sem saber porquê e a quem diziam o que pensar e o que escrever…

Nunca se tinha visto tamanha manipulação até aos dias de hoje, é isso?

No mínimo, temos aqui um conceito bastante elástico sobre o que é a manipulação das massas.

Sobre a parte em que o Luís afirma que a Administração Pública nada informa nos dias de hoje, eu penso logo no lápis azul de outros tempos.

A informação chegava, de facto, mas era previamente seleccionada consoante os interesses do regime.

Com todos os defeitos da democracia, meu caro, ainda assim prefiro os dislates do Correio da Manhã. É um facto que falam em mortes todos os dias, mas, até ver, ainda não arranjaram nenhuma por conta própria.

Há uma frustração constante na prosa do Luís com a pesada carga fiscal que se abate sobre os portugueses. Aqui estamos de acordo. Também acho que o Otelo não planeou isto para o Costa nos ir ao bolso desta maneira. O meu colega diz até que o Estado Novo foi “de longe e sem qualquer margem de dúvida aquele que mais enriqueceu, em termos relativos, o povo português nos últimos 200 anos”.

Ao contrário do Luís, eu não sou economista e não domino os termos técnicos do enriquecimento, de modo que resolvi ir ler os mestres da teoria do enriquecimento. E da liberdade, já agora.

Em 1962, disse António de Oliveira Salazar: “Um país e um povo que tiverem a coragem de ser pobres são invencíveis”. Foi pena aquele incidente desagradável com a cadeira porque, quiçá, Salazar pudesse ter vivido o suficiente para perceber a quantidade de ricos que semeou no povo português. Foi pena.

O trauma com o Estado Social parece vir de longe. Há pouco mais de três anos, noutro texto desanimado sobre o 25 de Abril, no jornal Eco, escreveu o Luís: “Em 1965, em plena guerra colonial, o estado português tributava cerca de 15% do nosso rendimento. Actualmente [2020], confisca 35%, um máximo histórico, com uma agravante: não parece que a coisa fique por aqui, dada a voracidade por mais receita fiscal e a necessidade de alimentar as clientelas que se alimentam do orçamento de estado”.

Confesso que ao ler isto fiquei com pena de não ser vivo no glorioso ano de 1965. Imagine-se o regozijo daquela malta com 15% de impostos – curiosamente, o número mítico (flat) defendido pelos liberais – a viver como uns lordes, enquanto davam o salto para fugir da guerra ou tentavam sobreviver nas matas africanas.

O Luís esqueceu-se de referir os 0% de impostos com que os 10 mil soldados portugueses mortos no Ultramar foram agraciados.

Portugal foi um dos países europeus que não saiu arrasado da II Guerra Mundial e com dinheiro em caixa. Tal como a Suécia, curiosamente.

Aqui pelo Norte, eles colocaram o dinheiro em habitação, em escolas e em hospitais – opções de uma democracia.

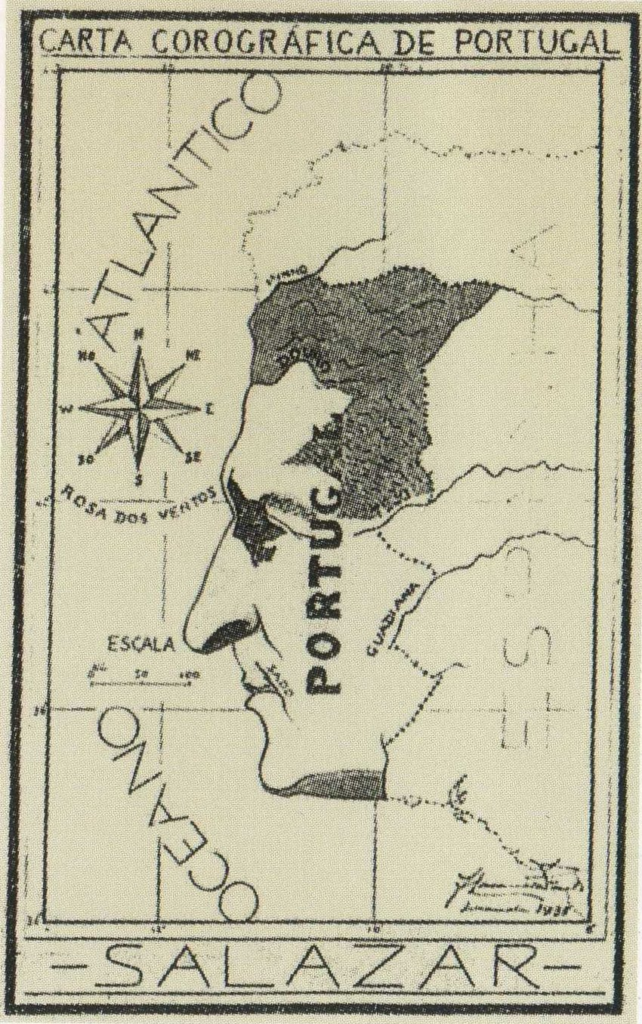

Em Portugal, uma ditadura de partido único, enquanto castrava as mais elementares liberdades, empobrecia numa guerra sem sentido, de 13 anos, a milhares de quilómetros de distância. Pelo meio, ainda arrasava uma geração de jovens ou os condenava à emigração.

O país profundamente atrasado, isolado e pobre, que cobrava menos impostos, prendia e matava pessoas por manifestarem opinião divergente. Tinha, em 1970, depois de 44 anos de ditadura, 25% da população analfabeta. Repara Luís: não eram pessoas com a quarta classe ou com o secundário incompleto. Eram analfabetas.

Hoje, com todos os defeitos da democracia, este número é inferior a 3%. É verdade que alguns destes, que entretanto aprenderam a ler e fizeram a quarta classe, acabaram a votar no Chega, mas, compreenderás, como dizia Churchill, que de entre todos os sistemas imperfeitos, este – a democracia – é o melhor.

Não há, por mais queixas que possamos ter do Centrão que nos governa desde sempre, lugar a um “mas” algum. A pior democracia é melhor do que qualquer ditadura. Ponto.

Podemos votar, podemos mudar, temos alternativas. Tu, desiludido confesso da Revolução dos Cravos, podes fundar um partido ainda mais liberal do que a Iniciativa Liberal, e tentar angariar votos com uma política da selva: nada de impostos, nada de Estado Social, cada um por si. E está tudo bem.

Se outros pensarem como tu, podem mudar as políticas do Estado. Se fosse na gloriosa década de 60, e não estivesses contente com as políticas do regime, ias arrefecer as ideias para Peniche e se continuasses a reclamar, ias fazer sauna para a “Frigideira” (Tarrafal), em Cabo Verde.

Eu prefiro pagar mais impostos, ainda assim, e ficar em brasa quando ouço tudo o que vai do PS para a direita, inclusive.

Repara: uma das vitórias de Abril é, por exemplo, poderes escrever uma crónica destas e seres publicado. A beleza da conquista da liberdade e do direito à opinião, de que hoje beneficias.

E, curiosamente, uma das razões pela qual Abril está incompleto é exactamente a mesma: 49 anos depois, ainda alguém conseguir encontrar pontos de contacto com o Estado Novo.

A Revolução dos Cravos foi das poucas coisas em que acertámos enquanto povo. Estamos cá para a continuar. Sempre.

Tiago Franco é engenheiro de desenvolvimento na EcarX (Suécia)

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.