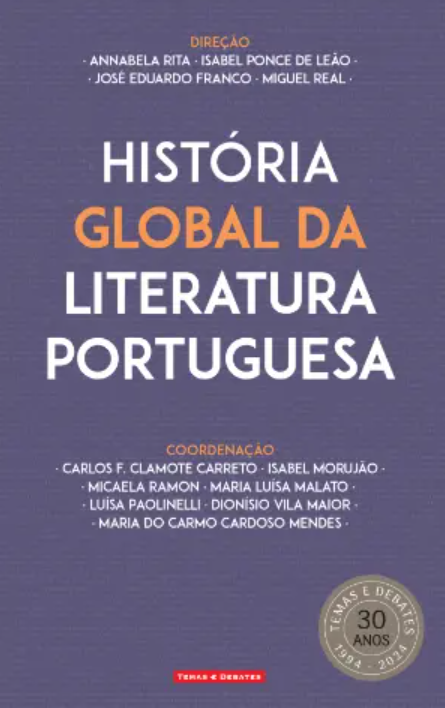

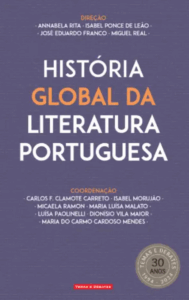

Título

História Global da Literatura Portuguesa

Autores

ANNABELA RITA, ISABEL PONCE DE LEÃO, JOSÉ EDUARDO FRANCO E MIGUEL REAL (orgs.)

Editora

Temas & Debates (Outubro de 2024)

Cotação

20/20

Recensão

A Literatura, como a História, há muito deixou de estar enclausurada nos cartapácios das bibliotecas reais ou das monásticas, confinada aos escrivães e aos monges, ou em bibliotecas particulares. O códice exigia um trabalho moroso, delicado, e a invenção da tipografia permitiu a multiplicação de livros. Hermão de Campos, Paulo de Craesbeeck, Valentim Fernandes de Morávia e João Pedro de Cremona foram alguns dos tipógrafos mais conhecidos do reino.

A diáspora e a interrelação entre os povos – ainda que nem sempre poética ou amistosa –, permitiu o triunfo da globalização, facto que, inextricavelmente se repercute na criação artística, de que a literatura é exemplo. Na contemporaneidade, o modo como se observa o mundo e os fenómenos tende a alterar-se, vertiginosamente. As escalas, as fronteiras nacionais, as fronteiras disciplinares e a noção espaço-tempo cederam a uma percepção dos fenómenos em interação, em rede, onde o longínquo ecoava, sem relevância, e o lateral repercutia sem linearidade, como afirma a teoria do caos. Considerado um dos precursores da História recente, Fernand Braudel (1902-1985) sustenta (um)a visão da coexistência de diversas escalas, admitindo a multiplicidade de olhares e de perspetivas sobre o mundo. Na mesma senda, o pensamento de Edgar Morin incide, entre muitos outros eixos temáticos ou fenomenológicos, sobre a conceção de (um)a História Global permeável, descentralizada, polifónica, plena de assimetrias e de assincronias. A historiografia emergente assume o “global” como chave hermenêutica, interpretativa, mas não totalizante, e centra-se nas relações que, de alguma forma, vinculam todos os seres humanos, nas suas especificidades ou nas suas semelhanças. Na ótica de Chloé Maurel (2014: 111), a história global implica influências recíprocas entre sociedades e culturas, ressalvando, todavia, a existência de “circulações culturais” e “circulações de saberes que se estabelecem entre espaços dominados e espaços dominantes». A rede tecnológica, acelerada e imparável, afeta(ou) drasticamente o pensamento dos historiadores e a linguagem por si utilizada, que largamente se distancia da escrita do passado. Por todas as (r)evoluções que Vida e História têm sofrido, e que são hoje factos inquestionavelmente admitidos, os profissionais da História buscam, persistentemente, métodos conformes e adequados ao estudo dos grandes problemas que afetam a contemporaneidade, como refere Sebastian Conrad, na obra What Is Global History? (2016). Cônscios da intersecção que mescla as mais diversas áreas do saber, a cultura e as artes, enquanto axis mundi, alguns dos mais relevantes historiadores coevos, como Emanuel le Roy Ladurie, interrogam-se se “a História não acabará por ser uma mistura entre as Ciências Humanas, por um lado, e a literatura, o romance, as belas artes, o cinema, o teatro e a ópera, por outro.» (in Le Goff et al., 1986: 33).

Também em Portugal se repercute esta dupla noção de globalização. São disso testemunho a criação do Centro de Estudos Globais da UAb e o surgimento da revista e-Letras com Vida — Revista de Estudos Globais: Humanidades, Ciências e Artes [e-LCV], publicação científica semestral do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta (CEG/UAb), em parceria com o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes (IECCPMA) e a Associação Internacional de Estudos Ibero-Eslavos (CompaRes), periódico que visa divulgar, estudos originais sobre Literatura, especialmente encarada na sua inscrição cultural e em diálogo com História, a Filosofia, as Artes e as Ciências. Outros pensadores e filósofos se destacaram por uma visão abrangente das Humanidades. Aristóteles, Leonardo da Vinci, Johann Wolfgang von Goethe, Miguel de Cervantes ou Fernando Pessoa questionam a unilateralidade da História e das Artes, em geral, e, particularmente, da Literatura. O projeto em foco assume um caráter “mais possibilitante do que totalizante”, declara Isabel Ponce de Leão, em entrevista ao Jornal As Artes entre as Letras (2024: 4), evocando o trajeto de autores como Jean Piaget (1970) ou Jantsch e Bianchetti (2008), que obrigam os leitores a refletir sobre a relação ou interação entre literatura(s) e sociedade(s). Assim, sob a égide da inter e da transdisciplinaridade, e porque cientes das mudanças velozes que caracterizam o nosso tempo, os autores da obra em foco apontam e apelam ao estímulo de um olhar mundividente.

Sob o estímulo de Edgar Morin (Penser Global, 2015), e na sequência da História Global de Portugal, de José Eduardo Franco, José Pedro Paiva, Carlos Fiolhais, e da História Global da Alimentação Portuguesa, de José Eduardo Franco, Isabel Drummond Braga, e da História Global da Ciência Portuguesa, de Carlos Fiolhais, Henrique Leitão e José Eduardo Franco, a História Geral da Literatura Portuguesa, obra “interdisciplinar, interepocal e interespacial”, cujo projeto foi anunciado pelos Diretores e Coordenadores na revista e-Letras com Vida, em 2020. Nessa abordagem, já se aludia ao princípio de que “a construção global(izante) do mundo coevo se repercute na imagem metafórica da literatura.” (2024: 21). Por essa ocasião, num artigo intitulado “A literatura como medianeira entre a política e os valores”, Fernando Cristóvão definia a literatura como a “antropologia das antropologias” (2010: 17). José Eduardo Franco encara a literatura como um território global, pregnante de significados e de interpretações, e aponta para mutações epistemológicas que obrigam a (re)pensá-la enquanto espaço universal e universalizante. À semelhança de um ritual mágico antigo, na Introdução deste livro os Diretores abjuram literaturas monológicas, centralizadas sobre si mesmas. Fazendo a apologia da multiplicidade, sancionam que nesta obra “não há começos nem conclusões, há a vida no entreser e no entrelugar.» (2024: 23). Relegam, portanto, a ideia de silêncio e de insularidade da(s) literatura(s) e frisam a emergência das novas humanidades, veiculando a teoria de que cada literatura – consciente disso ou não – comunica com todas as outras. Na senda deste pensamento, evoquemos o dialogismo literário, preconizado por Mikhaïl Bakhtin (2003), e as teorias da intertextualidade, que defendem que todos os textos convocam outros textos. Assim acontece com a História. E assim sucede com a Literatura.

Contrariando a árvore defendida por Descartes, que faz ressaltar as formas, Gilles Deleuze e Félix Guatarri (1999: 28) chamam às ciências humanas rizoma – noção provinda da botânica –, porque, tal como o rizoma, a mundivivência escapa à linearidade. O rizoma procura desbravar e desvendar o seu próprio caminho de microfendas, por onde possa esgueirar-se e disseminar-se. Os rizomas enxertados nesta obra (100 autores/verbetes) constroem novas linhas epistemológicas, que anunciam a transversalidade ao nível cultural, disciplinar ou temático, na urdidura de um mosaico de dinâmica nexológica que os subtítulos denotam e antecipam: “De Finis Patriae à Renascença Portuguesa: Do sentimento do fim de século ao saudosismo redentor”, “Literaturismo – Casas-museus, museus, roteiros, lugares, saraus, festivais, tradições…”, “Clio hoje: Ficções no centenário da república”, ou “Hipermédia e transmédia: Tecno-arte-poesia”. No que à metodologia concerne, da obra em análise despontam, com a mesma coerência e com o mesmo rigor, todas as idades.

A trajetória histórico-literária que se vai desenhando “traduz-se em movimentos distintos em que o tempo e o espaço ora se contraem ora se dilatam consoante as dinâmicas de disseminação observadas pelos autores.” (34). Consideremos exemplos diversificados, trazidos à colação por Carlos Clamote Carreto: “Assim, vemos a tradição lírica cultivada no Gharb al-Andalus expandir-se pela Idade Média peninsular até à poesia de Ary dos Santos ou de Natália Correia, passando pelo Padre António Vieira e o século XIX de Herculano (Isabel Ponce de Leão), ao mesmo tempo que continua a florescer uma pujante Respublica Christiana das letras (António Rebelo) baseada na imitatio dos modelos literários da produção latina; acompanhamos as repercussões da peste de 1348 cujo imaginário ressurge periodicamente na literatura ocidental até à recente pandemia da Covid-19 (Sofia de Melo Araújo).” (2024: 34).

O eixo ideológico por que se pautam as doutrinas que defendem os estruturalistas mais radicais refuta a oposição entre realidade e ficção, porque, na sua ótica, a “realidade”, a escrita da História também se realiza pela construção verbal, como refere Bernard Bergonzi (1980: 43). Na esteira do pensamento aristotélico, o teórico realça, ainda, que o romancista e o poeta são mais livres na construção da realidade, que não tem de obedecer estruturalmente às leis da verdade, mas da verosimilhança (ibidem). Mais do que outrora, na contemporaneidade, a literatura impõe-se como a arte de transformar a linguagem verbal (sistema semiótico primário), moldando-a, construindo novas realidades, revelando-se, simultaneamente, como um fenómeno “translinguístico de significação e de comunicação” (Pereira, 2024: 17). Entendidas como “sistemas modelizantes [secundários] do mundo”, as literaturas têm resgatado historicamente os excêntricos e os marginalizados, os subalternos – de entre os quais ressaltam os negros e as mulheres, “e operam numa grande cena fenomenológica com papel relevante dos bens simbólicos e da cultura” (2024: 17), como sugere José Carlos Seabra Pereira, autor da autor da incontornável e ambiciosa obra As Literaturas em Língua Portuguesa (2019). Prefaciador deste (também) extenso trabalho, caracteriza-o como “uma obra qualificadamente insólita, que nem teme afastar-se do regime tradicional de narrativa e anotação contínuas, nem o ignora no palimpsesto do seu horizonte de inscrição.” (19). A obra que vê a luz do dia aborda questões e temáticas diversas, até agora arredadas ou relegadas da perspetiva imprimida pela História da Literatura.

Ao olhar “sabiamente esculpido” na História da Literatura Portuguesa, de António José Saraiva e Óscar Lopes – sem olvidar outras, igualmente valorosas, à época verdadeiramente transformadoras – Almeida Garrett, Teófilo Braga, António Quadros, Carlos Reis, faltava a consciência cognoscente de um olhar específico sobre um mundo diferente, em mudança. Faltava (um)a visão poliédrica – a verdadeira matriz palimpséstica – que subjaz à literatura, enquanto área específica do conhecimento, da ética e da criação estética: a polifonia, a heterodoxia, a subjetividade e a alteridade. Urgia a criação de uma História da Literatura que pudesse ser percebida pelos milhares de aprendentes do Português em todas as longitudes, com os seus condicionalismos próprios: uma obra acessível, mas rigorosa, útil a quem se limita à superfície das coisas, mas não menos instrumental para quem pretende descer mais fundo na sua reflexão e no seu conhecimento, declara Annabela Rita. Por todos os argumentos aduzidos, a obra confirma que, enquanto espaço metafórico, aglutinador de saberes, de ideias e de culturas – tal como a História – a Literatura se institui como um território global.

Urge sublinhar que História Global da Literatura Portuguesa se edifica como uma tapeçaria polifónica, que ostenta redes intertextuais e dialógicas entre universos só aparentemente inconciliáveis. Trazendo à colação uma plêiade de obras ou de autores relegados pela historiografia canónica literária, os autores dos verbetes, oriundos de diversos centros de estudo e de diferentes universidades, colocam-nos em diálogo com obras referenciais e perspetivam a sua análise numa dinâmica profunda, revelando como principal escopo a vigência de um novo paradigma, inclusivo e abrangente, de onde nascerão “novas luzes”.