Desde Ave Mundi Luminar, álbum do já longínquo ano de 1993, Rodrigo Leão tem-se afirmado de forma consistente como o mais completo músico da sua geração — e talvez mais do que músico, sobretudo compositor. Ao longo de três décadas construiu uma obra que escapa às categorias fáceis, cruzando escrita clássica contemporânea, formas populares depuradas, canção, minimalismo e uma certa melancolia portuguesa que nunca resvala para o folclórico nem para o decorativo.

Em O Rapaz da Montanha, o seu mais recente álbum, essa maturidade surge assumida em pleno: curiosamente, o papel de pianista ou teclista — termos ambos legítimos, embora aqui quase secundários — cede protagonismo ao de verdadeiro mestre de orquestra, arquitecto sonoro atento às texturas, às respirações e às relações entre timbres. A sua própria voz surge apenas de forma discreta, como apoio, nunca como centro, num gesto coerente com uma ética musical que sempre privilegiou o colectivo.

O percurso é conhecido, mas nunca banal. Começou como baixista nos Sétima Legião, nos anos 80 — facto que hoje pode soar estranho a quem associa o seu nome a universos mais camerísticos —, mas foi nos Madredeus, já como teclista e compositor, que se consagrou junto de um público alargado. Em 1994 decide avançar para aquilo que se convencionou chamar uma “carreira a solo”, expressão redutora para quem, na verdade, nunca deixou de trabalhar em diálogo constante com outros músicos, vozes e universos.

Mais do que enumerar colaborações — exercício fastidioso, embora tentador — importa sublinhar um momento-charneira: Alma Mater, onde começa a explorar de forma mais explícita a combinação da sua escrita clássico-moderna com a forma canção e com instrumentações de raiz mais tradicional, contando com vozes como Lula Pena ou Adriana Calcanhotto, num disco e numa digressão que alargaram o seu campo expressivo.

Seguiram-se encontros com Sónia Tavares e Nuno Gonçalves, dos The Gift, Rui Reininho, dos GNR — presente no álbum ao vivo Pasión —, o reconhecimento público com os prémios de Disco do Ano e Artista do Ano, a projecção internacional com Cinema, considerado pela Billboard um dos melhores discos de 2004, e colaborações tão diversas como Rosa Passos, Beth Gibbons ou Ryuichi Sakamoto. Vieram depois os olhares retrospectivos, as bandas sonoras, os projectos de carácter mais colectivo, sempre com uma ideia clara: nunca repetir fórmulas, mesmo quando estas foram amplamente bem-sucedidas. Podia continuar…

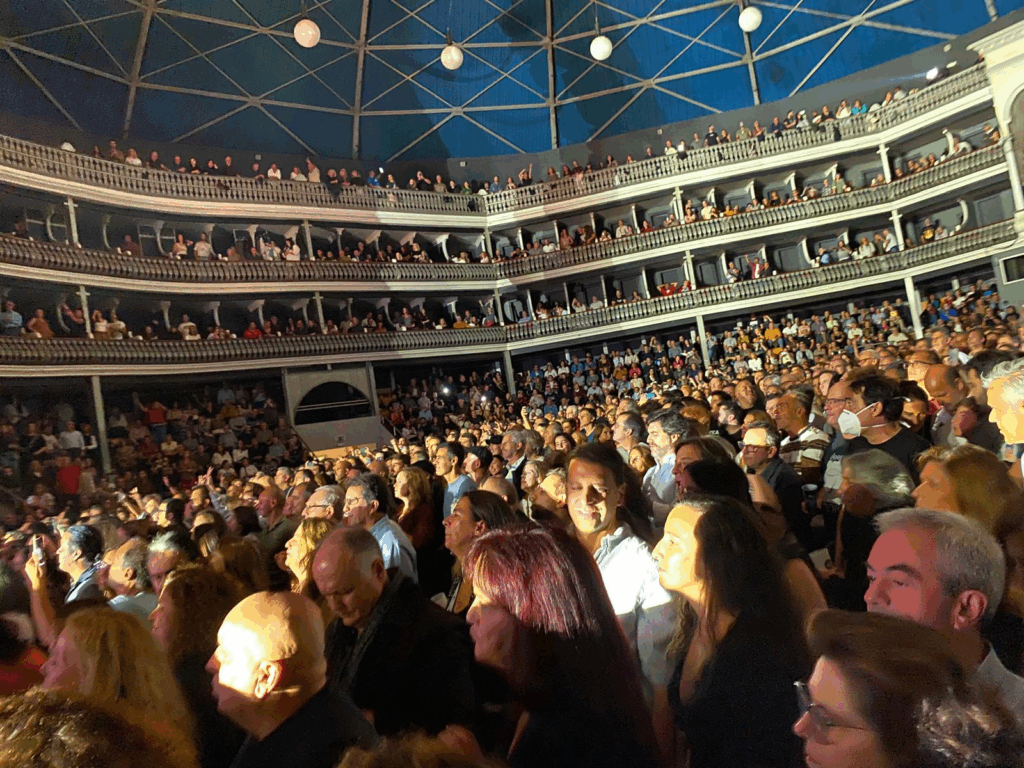

O Rapaz da Montanha confirma esse princípio. De facto, ao contrário de alguns dos álbuns que mais aprecio no seu percurso, este é um disco — estranha denominação a que hoje se chega quase em exclusivo via Spotify — onde a percussão e as cordas ganham um peso estrutural inédito, onde o acordeão deixa de ser mero colorido para assumir função central, e onde cada peça parece pensada como parte de um organismo maior, coerente e respirável. Foi com esse universo que Rodrigo Leão se apresentou no Coliseu dos Recreios, num concerto cuja opção cénica revelou uma rara delicadeza artística e um profundo respeito pelos espectadores.

O palco central circular, colocado abaixo da linha do público e rodeado a 360 graus por espectadores, configurou um verdadeiro anfiteatro reverso, invertendo a hierarquia tradicional entre intérprete e plateia. Os músicos surgiam submersos no público, não como ídolos elevados, mas como centro visível de uma comunidade provisória reunida em torno da escuta.

Essa disposição teve efeitos imediatos e profundos: dissolveu-se a distância ritual entre quem toca e quem ouve; a música deixou de ser espectáculo frontal para se tornar experiência partilhada. O público transformou-se num corpo atento, cúmplice, e a escuta ganhou uma qualidade quase meditativa, favorecida pela ausência de um ponto de vista privilegiado.

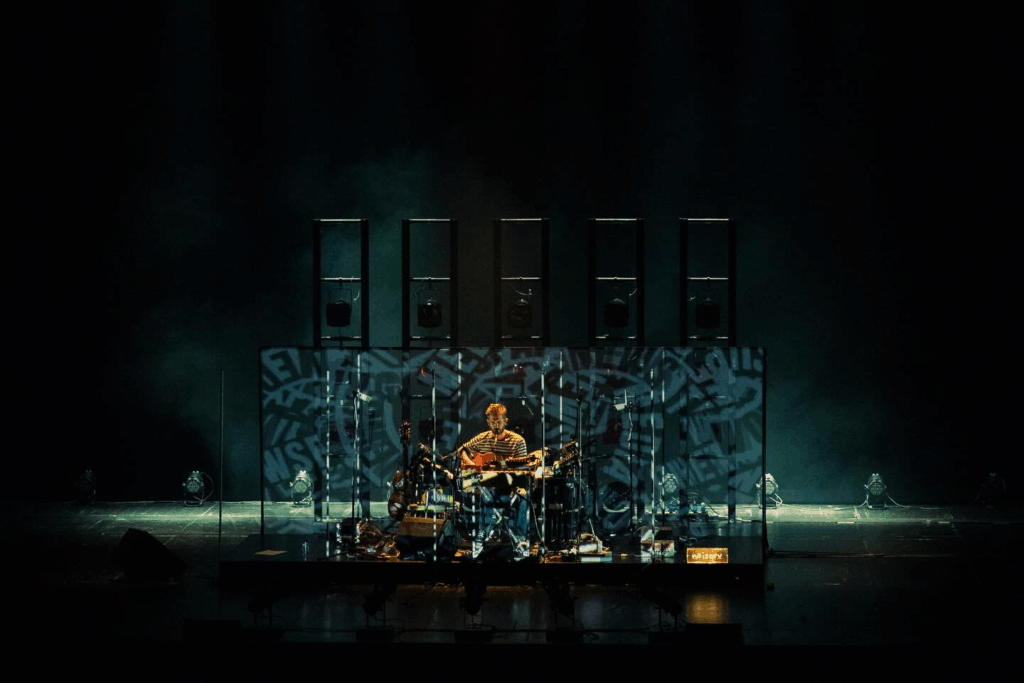

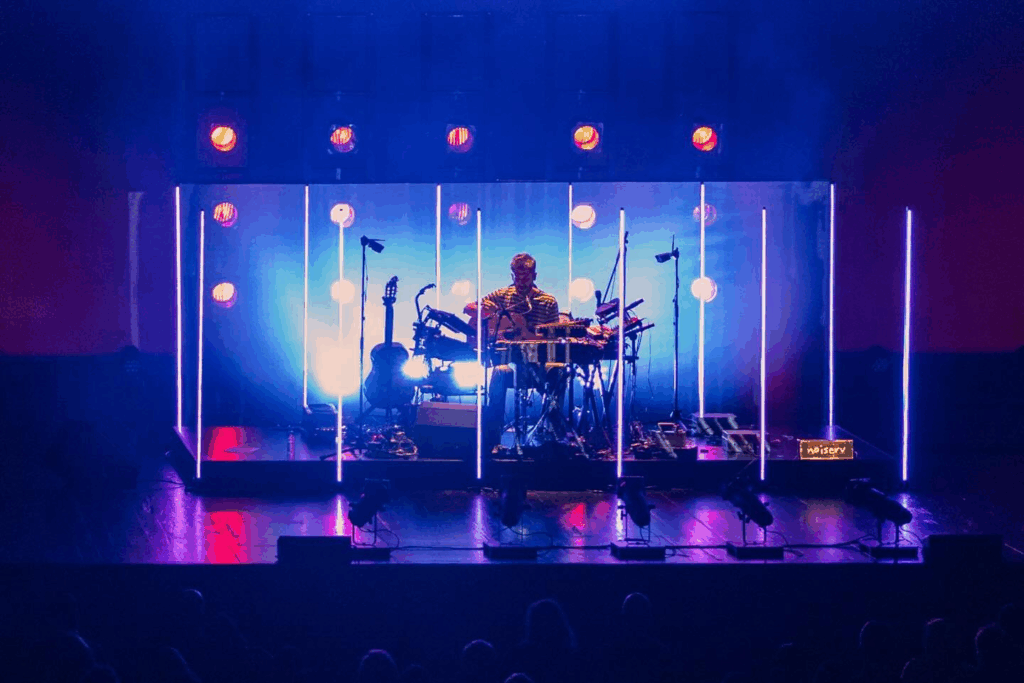

Tudo ali convidou à concentração: a iluminação contida e quente, sem excessos; a acústica homogénea; a clareza com que cada gesto instrumental se tornava visível e significativo. Num tempo dominado pela hipertrofia visual e pelo virtuosismo exibicionista, este concerto assumiu-se anti-espectacular — e, por isso mesmo, profundamente belo, porque dedicado à escuta.

A cumplicidade entre os músicos foi um dos elementos mais marcantes da noite. A base instrumental — Viviena Tupikova no violino, Bruno Silva na viola de arco, Carlos Tony Gomes no violoncelo e nos arranjos de cordas, Celina da Piedade no acordeão e metalofone, João Eleutério nas guitarras e sintetizadores, Frederico Gracias na bateria e percussão — funcionou como um organismo coeso, respirando em uníssono.

Nas vozes, Ana Vieira assumiu, como tem sido habitual, o centro com uma presença serena e segura, sem nunca procurar protagonismos excessivos. E houve ainda os convidados: os compagnons de route Gabriel Gomes e Luís Peixoto, bem como Francisco Palma — com um timbre que evoca o do pai, Jorge Palma, mas com identidade própria — e Sofia Leão, acrescentando uma dimensão familiar e enternecedora.

O concerto não se confinou ao novo álbum. Houve espaço para revisitar peças de trabalhos anteriores de Rodrigo Leão e para regressar ao repertório dos Madredeus, com momentos de particular intensidade emocional: o belíssimo “A Ilha dos Açores” e também “Alfama”, neste caso reinventada na voz de Ana Vieira, acompanhada por Celina da Piedade, num registo mais festivo e luminoso, afastado da melancolia que Teresa Salgueiro lhes imprimiu no passado. Não se tratou de substituição nem de ruptura, mas de releitura respeitosa — prova de que estas canções possuem uma elasticidade rara e continuam vivas fora do seu contexto original.

No final, ficou a sensação de ter assistido não apenas a um concerto, mas a um gesto artístico pleno, pensado ao detalhe e executado com uma rara ética da escuta. Tocar (n)o belo não foi apenas um título que me surgiu dar a esta crónica logo nos primeiros minutos do concerto; foi, de facto, a sua linha condutora. Tocar o belo sem o aprisionar, tocar no belo sem o exaurir — como quem sabe que a verdadeira beleza, tal como a música de Rodrigo Leão, vive nesse equilíbrio entre contenção, partilha e algo intangível que acomete os sentidos onde mais delicia.

Nota final: 5 em 5