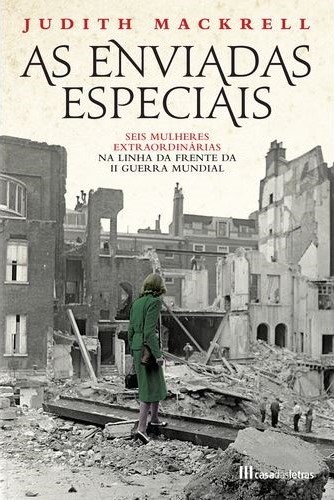

Título

As enviadas especiais

Autora

JUDITH MACKRELL (tradução: Isabel Pedrome)

Editora

Casa das Letras (Fevereiro de 2023)

Cotação

14/20

Recensão

Traçar perfis de mulheres marcantes é algo que já consta do “currículo” de Judith Mackrell, e um ofício para o qual tem inequívoco talento. A biógrafa britânica e crítica de dança no jornal The Guardian, lançou, em 2013, Flappers: Six Women of a Dangerous Generation, sobre seis artistas arrojadas que viveram com intensidade os ‘loucos anos’ 1920.

Em As enviadas especiais, editado no início deste ano pela Casa das Letras, a escritora escolheu novamente seis figuras femininas mas por motivos diferentes: estas fizeram História, no século passado, por pavimentarem o caminho para outras repórteres de guerra, numa época em que a sua representação nestes trabalhos era escassa. No final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 250 jornalistas mulheres tinham conseguido acreditação junto dos Aliados para reportar o conflito, mas até lá o caminho foi sinuoso.

Estas seis pioneiras tiveram de lutar contra convenções sociais, o preconceito, e muitos outros obstáculos perante uma realidade dominada pelo masculino. Contornaram as dificuldades com engenho, criatividade e coragem, como os factos comprovam. Por exemplo, Martha Gelhorn viu-se “obrigada” a se infiltrar num barco-hospital da Cruz Vermelha para desembarcar na praia de Omaha um dia após o Dia D.

Além de Gelhorn, as outras cinco “protagonistas”, que ficamos a conhecer em pormenor no final da leitura, são Sigrid Schultz, Virginia Cowles, Helen Kirkpatrick, Lee Miller e Clare Hollingworth. Com excepção desta última, que era britânica, todas de nacionalidade norte-americana.

Nesta obra são descritas as suas trajectórias como repórteres de guerra, revelando também as vidas que levaram depois da Segunda Guerra Mundial, e que continuaram a ser tudo menos aborrecidas, para além de longas. Por exemplo, Clare Hollingworth atingiu a meta dos 105 anos, tendo falecido em 2017. Foi a responsável pelo “furo do século”, ao noticiar o deflagrar da guerra, com a invasão da Polónia pela Alemanha.

A bravura destas jornalistas, plasmada nos acontecimentos relatados neste livro, valeu honrosas distinções: Helen Kirkpatrick recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, e Virginia Cowles – que quase foi presa em Espanha, em plena guerra civil –, foi distinguida com a Ordem do Império Britânico (OBE).

Mesmo assim há muitas diferenças entre elas, embora em alguns casos os seus caminhos se tenham cruzado: Martha Gelhorn e Virginia Cowles tornaram-se amigas, apesar dos feitios pouco compatíveis e divergências políticas: a primeira apoiava ferozmente os republicanos, que combatiam a ditadura franquista, enquanto a segunda assumia uma postura de maior imparcialidade. A amizade, contudo, não foi isenta de crispação, e desenvolveu-se em grande parte como tentativa de ‘colmatar’ o sentimento de serem uma minoria feminina no meio dos homens.

Feitas as apresentações de cada uma delas, a narrativa desenvolve-se com histórias “entrelaçadas”, condensadas em 16 capítulos e quase 500 páginas. Profícua em detalhes sobre a vida pessoal (e também íntima e até sexual) das correspondentes, é notória a profundidade da investigação levada a cabo pela autora, que fez também uso dos seus diários, notas e registos.

As enviadas especiais expõe assim a complexidade das dinâmicas entre as jornalistas e os homens de quem estavam rodeadas, que se revestiam de diversas maneiras: romances sólidos ou fugazes, parcerias, amizades e também o oposto, nomeadamente “desamores”, traições, antipatias e competitividade.

Pela negativa, salientamos a omnipresente retórica feminista da obra, que por vezes se torna enfadonha – mas que não surpreende, dado o contexto actual. É perceptível um tom que diminui os homens, insistindo em apontar-lhes inúmeros defeitos, ao passo que as menções a virtudes são “guardadas” exclusivamente para as repórteres, a quem até os traços mais condenáveis nunca merecem reprovação, mas somente elogios.

Um dos exemplos é o caso amoroso entre Ernest Hemingway e Martha Gelhorn – que viriam a tornar-se marido e mulher, por poucos anos –, iniciado quando o famoso escritor ainda era casado. Explicando como o romance adúltero serviu para abrir muitas portas à (então aspirante) jornalista, a autora mostra-se complacente com Gelhorn, apontando a “crise” histórica que assolava o Ocidente, e que justificava a transgressão de quaisquer limites morais.

A propósito, é patente a forma como as repórteres souberam utilizar o seu ‘charme feminino’ para obter vantagens como jornalistas. Lee Miller, a fotojornalista que cobriu a libertação de Paris e esteve nos campos de concentração nazi de Buchenwald e Dachau, foi acusada por colegas (homens) de granjear sucesso profissional através da sua sexualidade.

No todo, contudo, esta é uma obra sólida e bem documentada, recheada de dados curiosos. Desde a proximidade entre Martha Gelhorn e os Roosevelt e de Lee Miller com Pablo Picasso, à relação de relativa confiança de Singrid Schultz e Hermann Göring, um dos deputados mais prominentes do partido nazi, estabelecida com o intuito de obter informações privilegiadas sobre os líderes do Terceiro Reich.

A obra termina com uma espécie de balanço, em que a autora sugere haver ainda um longo caminho a percorrer para a igualdade, na cobertura de “guerras, revoluções e catástrofes” (pág. 491). Contudo, entre os traumas e horrores da guerra suportados pelas repórteres, torna-se cómico, mas elucidativo, que a Judith Mackrell faça alusão às palavras da jornalista britânica Kate Adie que, cinquenta anos depois da Segunda Guerra Mundial, afirmou: “Nunca é fácil (…) «baixarmo-nos […] no meio do deserto […] e fazermos chichi à frente de 2 mil tipos»”. (pág. 490)