Título

Um dia de cada vez

Autor

NELSON OLIM

Editora (Edição)

Lua de Papel (Outubro de 2023)

Cotação

17/20

Recensão

Uma das melhores formas de descrever este livro, de forma simples, é dizer que é um “abraço” de 190 páginas. Por outras palavras, é um relato de esperança e humanidade e um testemunho de como os milagres acontecem nos cenários mais catastróficos e apocalípticos; de que quando o mundo parece desabar, há sempre quem se dedique a ajudar e a fazer de um desastre algo mais suportável.

Em Um dia de cada vez, Nelson Olim, que tem no seu currículo várias missões de ajuda humanitária como médico cirurgião, partilha com o leitor algumas dessas histórias – são onze no total –, que certamente não deixarão indiferente quem as lê.

Actualmente, Nelson Olim é Conselheiro Regional de Trauma para a Organização Mundial de Saúde (OMS). Fez parte do Comité Internacional da Cruz Vermelha em Genebra, e foi Conselheiro Regional da Rede de Equipas Médicas de Emergência da OMS no Médio Oriente e Coordenador de Trauma da OMS para Gaza. Já esteve em missões em várias zonas assoladas por conflito e desastres, como Gaza, Kosovo, Somália, Iémen, Iraque, Sudão e o Afeganistão.

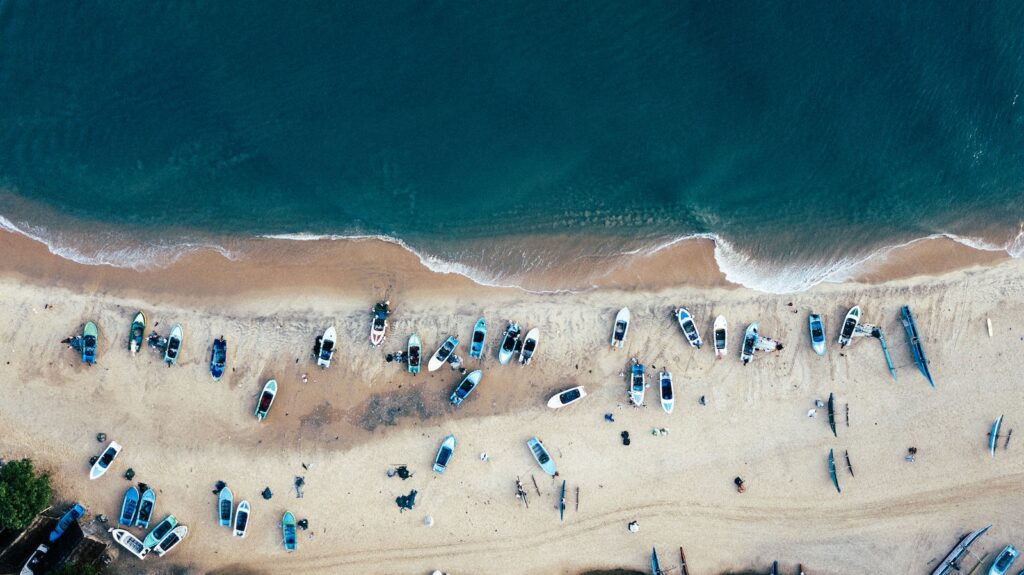

O livro começa por remontar à altura em que o autor trabalhava no INEM e atravessava Lisboa a toda a brida, mas rapidamente somos transportados para outros cenários e países longínquos. Em Um dia de cada vez, ficamos a conhecer a experiência de Nelson Olim em Banda Aceh, na Indonésia, no rescaldo do tsunami de 2004. Uma viagem que optou por fazer, adiando umas férias planeadas com a mulher num destino paradisíaco. Conhecemos, também, a tribo “Murley” que com a qual se cruzou no Sudão do Sol e que fez o seu estômago “contrair”, ou a história sobre o “cerco” a que foi sujeito no Iémen.

É particularmente interessante perceber os contratempos, as peripécias e até alguns sustos – enfim, os “bastidores” – envolvidos nestas missões humanitárias. Ou é o tempo que não está de feição para viajar de avião, ou são aterragens inesperadas, ou é uma mulher que entra em trabalho de parto em pleno aeroporto de Frankfurt, durante o trajecto de regresso a Portugal da sua equipa de médicos em missão, obrigando o autor a fazer, inesperadamente, o papel de cirurgião de serviço (neste caso, o obstetra) numa casa-de-banho. O inusitado e o cómico insistem em “dar o ar da sua graça”, não importa qual seja o contexto ou situação, e na vida de um cirurgião especializado em Medicina de Emergência, a imprevisibilidade é a norma.

Enquanto se descrevem as histórias, vamos imaginando os cenários e sentindo as emoções inerentes a cada situação. Consternação, quando lemos sobre uma mãe que perdeu o bebé de quatro meses por engasgamento, que Nelson Olim e um colega não conseguiram salvar. Uma ansiedade expectante, com as cirurgias delicadas que fez, batalhando contra o tempo, para tentar que a morte não fosse o destino do seu paciente. Comoção, quando o “milagre” acontece pela medicina e uma vida é salva, contra todas as probabilidades.

Embora se fale, por vezes, de situações que tipicamente fazem o coração acelerar e onde nos assola a curiosidade por descobrir o que vem a seguir, este livro revela-se aconchegante; porventura, devido ao amor e ao altruísmo envolvidos nestas histórias, e que passam para o leitor. Amor esse que a historiadora Raquel Varela, que assina o prefácio, sublinha e bem, quando salienta que o ofício escolhido pelo autor só pode dever-se a um prazer em cuidar dos outros – e à ocitocina, hormona do amor – mais do que à necessidade de adrenalina que o autor alega ter.

Não seria favor nem exagero apelidar médicos como Nelson Olim, que efectivamente salvam vidas – muitas vezes em condições, no mínimo, pouco favoráveis, e até arriscando a própria pele – como “super-heróis” da vida real. E se, por isso, o autor teria razões ter um ego inflamado, a verdade é que o oposto se verifica. E é isso que torna esta leitura ainda mais especial: a maneira despretensiosa e humilde como as histórias nos são contadas, sem vestígios de egocentrismo, megalomania ou “síndrome de salvador”.

O autor, aliás, destaca um conselho de um cirurgião israelita, chamado “Dr. Best”, que no início da sua carreira o orientou num estágio no Rambam Medical Center, em Haifa: “O ego de um bom cirurgião deve ser assim pequeno, tão pequeno que caiba no bolso de trás das calças”. E é visível que o médico acatou a “deixa”.

Escrito num tom simples e despojado, o livro deve o seu título ao propósito do médico de lutar contra a morte, que ameaça os seus pacientes, “um dia de cada vez”.

Um dia de cada vez é uma leitura muitíssimo recomendável: uma obra sobre humanidade e a Humanidade, sem lamechismos ou lugares-comuns. Para os mais sensíveis, recomenda-se apenas “passar à frente” alguns parágrafos ocasionais em que o autor entra em maior detalhe sobre algumas das operações que efectuou.