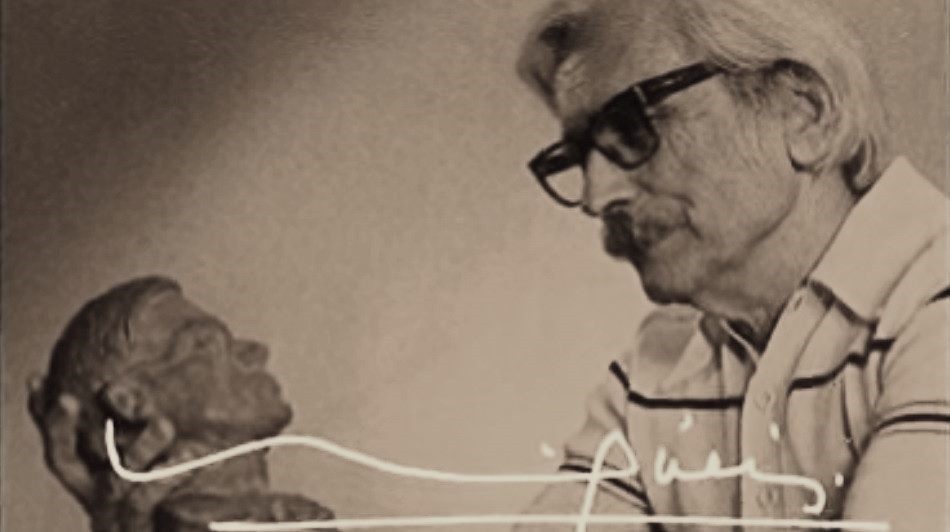

Como alguns outros grandes nomes da nossa literatura, nascidos entre finais do século XIX e os primeiros anos do século passado, José Rodrigues Miguéis (1901-1980) é, muitas vezes, esquecido, nos panoramas histórico-culturais que trabalham, quase sempre, numa busca de método e compreensão, por agrupamentos periodológicos, ou mal entendido (ou mesmo mal-lido, no sentido bloomiano do termo), na sua postura ideológica e crítica, segundo inserções e valorizações apologéticas que o lêem numa singularidade mitificante de excepcionalidade exemplar.

Quanto a esses aspectos, podemos dizer que emparelha, quase completamente, com dois dos vultos mais importantes da nossa literatura, seus contemporâneos: Ferreira de Castro e Aquilino Ribeiro. O que os poderá unir, no sentido positivo, é um encontro nem sempre harmonioso, em torno da Seara Nova e, em sentido negativo, a tendência para se manterem esquivos a grupos e movimentos.

Com eles emparceiram também, por esta última razão, outros nomes contemporâneos, como José Gomes Ferreira e Irene Lisboa, que gravitam, desenquadradamente, em torno de enquadramentos que marcaram a época – sobretudo o segundo modernismo, o da Presença, e o neo-realismo, mas também o naturalismo, o primeiro modernismo e mesmo o surrealismo.

Na sexta edição da História da Literatura Portuguesa de que é co-autor, juntamente com António José Saraiva, Óscar Lopes considera Miguéis o “ficcionista mais importante daquilo que designamos por realismo ético” (s/d [196-], 1058).

Caracterizando e historiando esse tipo de realismo, diz o autor, no mesmo texto, que os autores que inclui nesse grupo deveriam, por nascimento, “aproximar-se da geração presencista […]; mas devido a condições óbvias que os isolaram ou inibiram no decénio de 30, a sua obra mais significativa coincide com o advento do neo-realismo e está condicionada, se não directamente por ele, quando menos pelos factores históricos que lhe(s) são comuns” (s/d: 1057).

Esta oscilação de pendores, entre um esteticismo modernista e uma moral de intervenção social, tê-los-á levado a uma busca de unidade “entre certos valores estéticos e certos valores éticos”, atreves de uma prática literária que Óscar Lopes designa por “realismo ético”, o qual se demarca de um “certo introspectivismo, certo metafisicismo grandiloquente alternativos em Presença”, por um lado “e, por outro lado,” do “neo-realismo, que encara as relações humanas como obedecendo a leis objectivas, consistindo a superação humana em delas se aperceber e tirar partido”, para se constituir como “um realismo social, em que o indivíduo figura, não como inatamente singular, nem como um modo transitório do Adão universal, mas como uma singularidade circunstancial e evolutiva” manifestando-se pela “afirmação de uma lei moral subjectiva e oposta à lei objectivamente histórico-sociológica” (pp. 1057-1058).

Repare-se que este é um texto escrito numa época em que era difícil falar de “certas coisas” em Portugal. Não era muito viável um professor de liceu de então, que Óscar Lopes era, elaborar explicações muito extensas e completas sobre o que era o neo-realismo, como é que se poderia colocar no quadro da cultura e do conhecimento, do ponto de vista ideológico, aquilo a que ele chamava o “realismo ético”, pois teria de se evocar um paradigma marxista, para lhe poder contrapor um kantismo ou um neokantismo, assim como explicar mais miudamente de que modo é que modernismo era psicologista e metafísico em oposição a perspectivas sobre o homem mais atentas às constantes materiais, e, em suma, os paradigmas lukacsianos do “modernismo” e do “realismo crítico” se opunham ou se articulavam com o de “realismo socialista”.

Assim, o ensombramento de alguma dúvida quanto à dimensão axiológica recai sobre as suas primeiras novelas, Páscoa Feliz de 1932, e Saudades para Dona Genciana de 1957 (depois recolhido em Léah – 1958), produção que, no entender de Óscar Lopes, “pode lisonjear o culto, então literariamente em moda, do acto gratuito dostoievskiano, numa apetência de crime-e-remorso que por fim aliena o protagonista de uma verdadeira responsabilidade” (p.1059).

De facto, tal apreciação parece aplicar-se perfeitamente a uma personagem como o narrador de Saudades…, quando reflecte:

“[…] a vida nada me oferecia além do Protesto. À falta de melhor enveredei resolutamente pelos meandros da Acracia. (O termo soava-me melhor do que Anarquismo.) Destituído de qualquer esperança de destino pessoal, sonhava pulverizar o nada em que vivia. […] Li com fervor Hamon, Jean Grave, Kropotkine e Bakunine […]. Mas aborrecia os utopistas, os socialistas, os comunistas, todos os que pretendiam reorganizar a sociedade em bases novas […]. Sonhava sobretudo com o amor livre: uma revolução que desse a cada homem o direito de possuir a fêmea que lhe apetecesse e quando lhe apetecesse” (1968: 215-216).

É nesse quadro que Uma aventura Inquietante, por exemplo, é considerado, muitas vezes, um romance que aproveita algumas das regras da narrativa policial para, quase a jeito de paródia, propor um novo horizonte ético, instaurando uma viragem no sistema de valores convocado segundo o qual toda a acção humana é julgada e responsabilizada face à realidade histórica, mesmo quando a referência subjacente é disfarçada ou surge sob evocações quase alegóricas.

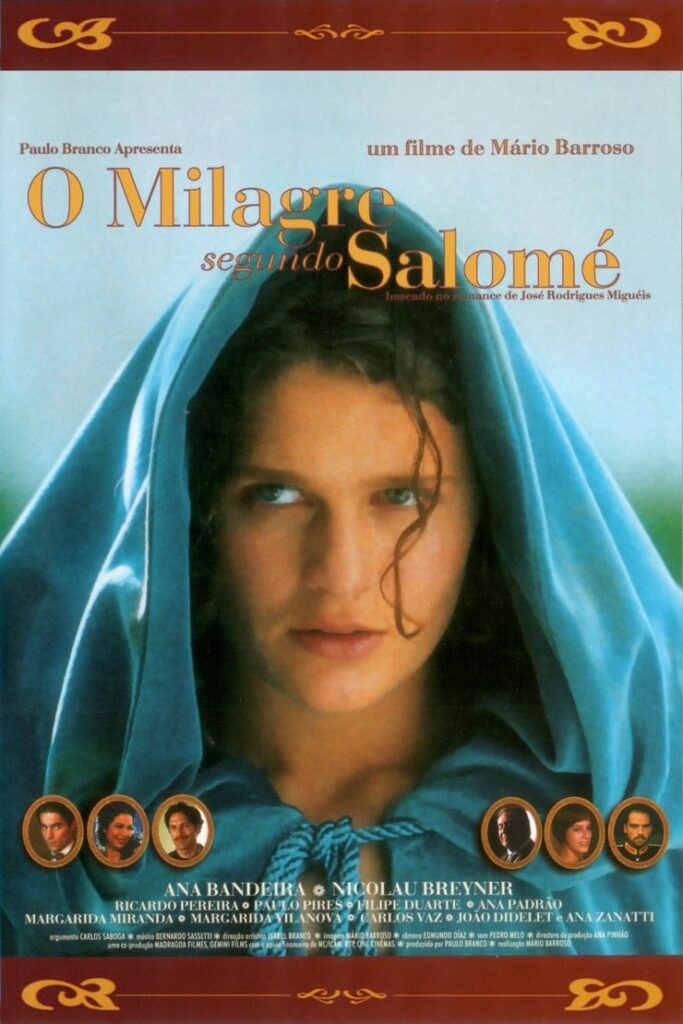

É desse modo, por exemplo, que muitas realidades belgas, no romance acima citado, lembram as portuguesas, ou o milagre da aparição virgem mãe de Cristo aos pastorinhos se realiza numa povoação chamada Meca, de um país que tem como capital Lisboa, mas onde os indivíduos que se movimentam para o “28 de Maio” e “fundam” o Estado Novo levam nomes enigmáticos ou são designados por iniciais, sobre as quais os exegetas se pronunciam interminavelmente, em O Milagre segundo Salomé.

Numa edição posterior da obra já acima referida, Óscar Lopes reformula de modo curioso o horizonte crítico da recepção literária de Miguéis. Em boa parte, a reformulação deve-se ao desaparecimento da vigilância impendente sobre a dimensão ideológica e a referência política de todos os discursos, incluindo os culturais.

Tendo acabado a censura, é possível apresentar o quadro da emergência e evolução do autor de Léah tendo em conta as coordenadas político sociais com as quais o seu discurso se articula, a partir do sindicalismo amplo de um órgão de comunicação social como A Batalha, em que pontificam vultos como Vitorino Nemésio e José Régio, e uma publicação eivada da mais ousada vontade de vanguardismo ideológico como a Seara Nova.

Não só é registada, agora, a sua crítica aos seareiros, pela “falta de conexão com qualquer movimento organizado de massas” que eles revelam, como é assinalado positivamente o seu afastamento, em 1931, “dos presencistas, com que também polemizou numa linha precursora do neo-realismo” e louvado o seu empenho social na “organização democrática de trabalhadores emigrados” nos EUA (cf. Saraiva e O.Lopes, 1996: 1027).

Ao reavaliar, oportunamente, a sua obra, tendo em conta as publicações mais tardias, Óscar Lopes, nesta última edição da História de que foi co-autor (exclusivo responsável pela época em que se insere Miguéis, como nos informa a nota da página do registo do ISBN, patente na 17ª edição), considera O Milagre Segundo Salomé “uma simples sátira, à clef, das condições do colapso da 1ª República”, minimizando-o, quanto à preocupação ideológica e social por comparação com as suas restantes obras posteriores a Saudades para Dona Genciana.

Ora, esta avaliação, do ponto de vista da história literária, não é consonante com a fortuna que algumas obras do autor de Páscoa Feliz conheceram recentemente. Efectivamente, pelo que se pode verificar nos comentários que em diversos sítios da rede aparecem sobre o autor e a sua obra, o interesse maior tem recaído, sobretudo, em O Milagre Segundo Salomé e, logo a seguir, em Saudades para Dona Genciana.

Pelo que se percebe dos próprios comentários, essa fortuna recente deve-se, essencialmente, às adaptações que Mário Barroso e Eduardo Geada fizeram, respectivamente, das duas obras acima citadas. Diga-se, desde já, que o primeiro título, que podemos considerar a derradeira obra publicada pelo autor (há outras, mas são póstumas), tem sido o que maiores atenções têm merecido, dos leitores e espectadores que praticam crítica e análise dessas práticas expressivas ou artísticas, da parte dos quais têm surgido mesmo abordagens que equacionam a relação entre o literário e o cinematográfico bem como a proporia questão da adaptação.

Para arrumar com algum simplismo uma questão que, a ser tratada, teria de ser desenvolvida, especificamente, noutro discurso, seguindo outro fio de interesses e atenções, pode dizer-se que a adaptação de Geada mereceu menos atenção (e, até, acolhimento) em grande parte porque os tempos eram outros, o olhar sobre o relacionamento interartístico era menos informado e, por isso, menos tolerante, razão pela qual o filme, ao qual não falta alguma grandeza e dignidade pela perturbação artística que convoca, acabou por ir sendo esquecido e, de algum modo, eclipsando o texto literário do qual pretendeu ser, entre outras coisas, uma leitura e uma resposta na continuidade cultural.

Sobre a fortuna cultural que o cinema veio trazer ao último romance publicado por Miguéis, pode servir-nos de exemplo o resumo que Edimara Lisboa Aguiar faz para o trabalho que realizou sobre a adaptação feita por Mário Barroso:

“O presente trabalho propõe a leitura da história a partir da literatura relida pelo cinema como questão relevante para se compreender o fascínio do espectador contemporâneo pelos filmes de época. Para isso, analisaremos a ficcionalização das aparições em Fátima por José Rodrigues Miguéis em seu romance O Milagre Segundo Salomée sua reordenação pela adaptação cinematográfica realizada por Mário Barroso” (2010: 305).

Não só o romance é lembrado a partir do filme, que se apresenta como adaptação, como se entende a prática de adaptação como leitura, prática de crítica e comentário que, duas décadas antes, não era tão comum. O que, nas observações de alguns críticos do filme de Geada, eram reservas ao modo como a obra cinematográfica perdia o texto literário, as suas referências e a sua atmosfera, transforma-se, anos mais tarde, nas apreciações de como as diferenças são culturalmente significativas, pedindo-se ao filme que seja apenas a expressão conforme das suas possibilidades e das suas vontades de compreensão, independentemente da qualidade ser ou não reconhecida à obra actualizadora.

É o que podemos verificar, por exemplo, nas afirmações de Diana Marlene Soares do Couto, feitas na sua dissertação de mestrado, apresentada à Universidade de Aveiro em 2009, sob o título O Milagre Segundo Salomé: (Des)Encontros entre Miguéis e Barroso:

“Consideramos que o filme foi uma interpretação livre do romance – Mário Barroso di-lo explicitamente –. Quantas vezes, na análise do filme, não demos por nós a pensar que “esta não é a Salomé”, ou “esta atitude nunca poderia ser tomada por Gabriel”… Isto apenas significa que, como já tivemos oportunidade de referir, o romance nos envolveu mais, nos conquistou, nos despertou a imaginação, nos fez viajar, pela estrutura, pelas linhas, pelas palavras… vivemos revoltas militares e políticas, apaixonámo-nos pelas personagens, pelos espaços, pelos meios envolventes, pela intriga, pela acção… fomos cativados pela eloquência, pelo estilo, pelo pormenor, pelo sarcasmo, pela ironia de José Rodrigues Miguéis. /O filme, apesar de ter sido uma interpretação livre de Mário Barroso, permite que coloquemos rostos às personagens e houve casos em que isso foi feito com sucesso.

Com efeito, actores como Nicolau Breyner, Paulo Pires, Ana Bandeira, Ricardo Pereira vieram enaltecer José Rodrigues Miguéis e a sua obra O Milagre Segundo Salomé. Mário Barroso diz-nos que não sabe por que enveredou por esse desenlace, que não consegue encontrar nenhuma explicação, queremos crer que a razão não tem importância, que basta ter gostado do livro e ter resolvido fazer reviver uma obra que permanecia esquecida, que pouca gente conhecia. Ler o livro e ver o filme, um cruzamento com um só objectivo: O Milagre Segundo Salomé”(2009: 174).

Não será possível encontrar todos os motivos que terão levado Carlos Saboga, argumentista do filme, a estruturar o seu argumento ou guião literário[1], muito provavelmente em estrita colaboração com Mário Barroso, da forma que o fez. Restará saber se, do filme, existe um registo equivalente ao que, na nota anterior, designámos por guião cinematográfico, segundo a terminologia proposta pelos mestres de tal matéria.

Que o realizador toma as suas liberdades em relação ao argumento, não há dúvida. Os primeiros planos do filme, que assumimos como sendo uma sequência pré-diegética, integrável ainda no discurso do genérico, colam-se à sequência proposta pelo pré-texto verbal, formando uma espécie de prolepse em relação ao incipit do argumento literário. Procurando evitar a distorção interpretativa por unilateralidade subjectivizante, preferimos apresentar a sequência segundo as palavras que Diana Couto usa na sua tese:

“Logo depois do título, um plano de conjunto relâmpago, em plongée, de três pastorinhos num terreno ermo, em estado de veneração, de joelhos a benzerem-se e a olharem para cima. Associamos logo estas três personagens, um rapaz e duas raparigas, aos três pastorinhos de Fátima. O efeito é esmagador: imaginamos logo que quem está no plano superior é a Nossa Senhora. Ora, eis que nos aparece logo, de facto, em contre-plongée, uma figura feminina vestida de uma capa azul claro, cobrindo-lhe também a cabeça, que, por estar contra o sol, se torna quase imperceptível, não sendo, pois, possível delinear-lhe os traços do rosto. O Milagre aparece logo na abertura do filme, como se, em forma de preâmbulo, pretendesse dar já uma informação ao espectador, como se quisesse que esta imagem da Aparição não saísse mais da sua memória” (2009: 119).

Só depois aparece o “agora” – “Lisboa, por volta de 1917” – anunciado nas primeiras linhas do argumento literário, embora o sistema audiovisual permita acrescentar o repicar do sino ao texto que não o assinala. “A procissão de Santa Maria Madalena pela paz e pela redenção das meretrizes” (Saboga, s/d: 2) é o que surge, no filme, como sinédoque, num rosto de mulher velada, num primeiro plano/enquadramento (P1) como primeiro plano da sequência (P2) que depois de desvela, em planos na linha de profundidade (P3) nos planos sequenciais posteriores[2], aparecendo, como imagem estatuária, em tamanho natural, enquadrada no conjunto de devotos, fiéis e acompanhantes.

É claro que este começo, em que uma prolepse anuncia, quase em genérico, o acontecimento que será a grande peripécia a partir da qual a acção dramática se intensifica, arrasta consequências para a dimensão temática do filme: propõe a questão religiosa, toda a dimensão cultural, ideológica e simbólica que o milagre arrasta, para o centro dominante da acção posta em cena.

Assim, o actuar das personagens, quer na dimensão pública do campo, da rua, do salão e doutros espaços de convívio, quer na privada, dos actos íntimos e das paixões, aparece francamente sobredeterminada pela dimensão da crença ou mesmo do arrebatamento fanático. É verdade que o título da obra, que o filme importa integralmente do livro, quase o único acto em que lhe é integralmente “fiel”, pressupunha uma tematização em que a dimensão da religiosidade se poderia entender como dominante.

A posição retórica do título pressupõe esse predomínio macroestrutural, de facto, mas o romance de Miguéis, de algum modo, joga com o efeito resultante dessa pressuposição em oposição aos elementos da narrativa que, tendo nela uma presença semântica e ideológica muito poderosa, manifestam uma apenas uma fraca relação com o sagrado ou uma vaga dependência da crença.

De facto, é bastante curioso que, de um modo geral, as personagens do romance de Miguéis, incluindo a própria protagonista, crismada (para não dizer “carismada”) Salomé, muito profanamente (para não dizer sacrilegamente), nunca, ou quase nunca, (Salomé tem alguns rebates de religiosidade, depois do incidente traumático que a transformou em origem do milagre, sem que disso se apercebesse), se manifestam crentes ou preocupados com o sagrado. É claro que o filme, ao dramatizar apenas uma parte da acção que o romance narra, para obter maior coesão e concentração da acção, tem de propor a sua “leitura” dessa dimensão ideológica da temática presente na narrativa literária.

Por isso, a dimensão ritual da religião, destacada logo nas primeiras imagens, emerge como demonstração de que a crença existe muito mais pela exteriorização histriónica do que pela adesão profunda das personagens.

No plano da organização da narrativa como sequencialidade de acções encadeadas, o filme respeita, em geral, a ordem cronológica da apresentação dos factos, em sucessividade, pela instância narradora. É claro que alguns aspectos iterativos do romance, que Miguéis apresenta como ocorrências da vivência de rotina do casal Zambujeira/Salomé, quer em privado quer em público, nomeadamente nos convívios de que são anfitriões, de onde resulta uma das mais sumptuosas e mais bem sucedidas sequências do filme, bastante longa, contendo, ela própria várias cenas ou sequências menores, em que se apresenta uma amostra da melhor sociedade, numa recepção que Cerqueira (Zambujeira, no romance) dá, em grande parte para apresentar Salomé, sua amante inteiramente assumida.

Concentrada a acção num reduto temporal muito menos amplo do que o que se patenteia no romance, o filme refaz a ordem segundo a qual alguns acontecimentos se desenrolam, a relação de Zambujeira com Salomé acaba por ficar menos desenvolvida, coexistindo as aproximações entre Gabriel e Salomé com a continuação da relação que a protagonista mantinha com Cerqueira, o que no romance não acontece.

O enredo dramático adensa-se, deste modo, na obra cinematográfica, de tal modo que aí se inverte o “final feliz” presente no romance, onde se anuncia quase a idílica união interminável de Gabriel e Salomé. De facto, o desenlace em que o tenente Braz (Azaredo, no romance) abate Salomé, Gabriel e o casal amigo que se encontrava em casa dele, vem alterar completamente o tom da construção da intriga, eliminando a dimensão optimista da comédia popular (que tende a premiar uma aprendizagem positiva da vida) e introduzindo o discurso disfórico pela nota trágica a culminar o enredo melodramático.

Assim, podemos dizer que o filme realiza duas operações macroestruturais, para introduzir o ritmo narrativo na sua dramaticidade e actualizar a avaliação ideológica na sua dimensão temática: a transformação do final feliz em patética pirueta trágica que os pregões finais dos ardinas sobre as aparições vêm reforçar; e a redução da temporalidade do romance, expandida desde a meninice de Zambujeira até à sua provecta idade, a um presente dramático em que ele, já sexagenário, (com o nome de Cerqueira), actua como amante da mulher que nunca conhecera como Dores e apenas reconhece como rameira que sobressai na “profissão” pela sua imensa beleza e uma “aura” de quase santidade.

De algum modo, o guionista e o realizador optaram por retirar ao romance aquela dimensão que Cláudia Sousa Dias, num dos textos mais extensos e atentos que, recentemente, foram dedicados a esta obra de Miguéis, caracteriza do seguinte modo:

“Na primeira parte, intitulada A Queda Ascensional, os Retrospectos descrevem os antecedentes das personagens principais que interagem durante a trama propriamente dita.

Trata-se de um texto, de certa forma, atípico em relação ao resto do romance. O registo utilizado nesta secção da narrativa está recheado de juízos de valor, onde o narrador utiliza uma linguagem que apela ao sentimento a fazer lembrar os ultra-românticos, Victor Hugo, Camilo Castelo Branco ou Castilho, o que retira um pouco a qualidade literária ao texto. Contudo, logo após as primeiras cem páginas, o Autor abandona o tom persuasivo relativamente ao carácter de algumas personagens e adopta um estilo de prosa mais analítico e objectivo – sobretudo nos Entremezes de Gabriel Arcanjo – de onde sobressai a veia satírica e irónica do Autor, a tónica que irá dominar todo o romance.

Assumem assim, os cineastas, a sua opção de actualizar o discurso narrativo retirando-lhe, na dimensão retórica, a ganga directamente argumentativa e, na poética, o pendor romanesco para ser biografia (acompanhando o evoluir da personagem ao longo da vida, como Dickens faz com o seu David Copperfield, por exemplo, instituindo o modelo, ainda que em tom de paródia às estruturas do melodrama), fazendo assim funcionar, com o máximo de intensidade, a dimensão dramática em torno da qual se estrutura a segunda parte da narrativa, aquela em que Zambujeira/Cerqueira é já sexagenário e a sua amante é já, plena e assumidamente, a esplendorosa Salomé.

Carlos Jorge Figueiredo Jorge é professor emérito da Universidade de Évora

Bibliografia

Activa:

Miguéis, José Rodrigues, 1968, Léah, Estúdios Cor, Lisboa

Miguéis, José Rodrigues,2000/2002, O Milagre Segundo Salomé (I e II), Estampa, Lisboa

Passiva:

Aguiar, Edimara Lisboa, 2010, O milagre de 1917 na pena de Miguéis e na lente de Barroso

Chion, Michel, 2001, Como se escribe un guión, Cátedra

Couto, Diana Marlene Soares do, 2009, O Milagre Segundo Salomé: (Des)Encontros entre Miguéis e Barroso

Dias, Cláudia Sousa, 2008, O Milagre Segundo Salomé de José Rodrigues Miguéis

Saraiva, A. J. e O. Lopes, s/d [6ª ed], História da Literatura Portuguesa, Porto Editora, Porto

Saraiva, A. J. e O. Lopes,1996, História da Literatura Portuguesa, Porto Editora, Porto

Vanoye, Francis, 1996, Guiones modelo e modelos de guión, Piados, Barcelona

[1] Mais recentemente, os estudiosos da matéria têm optado por utilizar, para designar este nível de desenvolvimento do texto pré-fílmico, o termo continuidade dialogada que, como diz sinteticamente Vanoye, “oferece a distribuição da história em cenas e sequências, a descrição das acções e o texto completo dos diálogos” (1996: 14) – segundo Chion, em França esta é já considerada como guião (scénario) (2001: 208), sendo também verdade que, mesmo na América, é com um modelo muito semelhante que os grandes realizadores trabalham; o guião/guião cinematográfico (shooting script, découpage técnique e, não esquecer, roteiro, em português do Brasil) é um passo, ou, atendendo à hesitação na designação, uma série de passos finais que vão das elaborações narrativo/ descritivo/ dramáticas das fases anteriores, apenas um pouco mais extensas, às expressões mais próximas, que se possam conceber, de um texto escrito reproduzindo, integralmente, o filme acabado. Porque, como lembra Vanoy, na “inversão dialéctica própria de todas as relações entre modelo e objecto […] também o filme se converte em modelo de […] guiões”, de tal modo que nas análises de objectos fílmicos se trabalha “não tanto sobre guiões como sobre modelos de guiões, que proporcionam as películas terminadas e as suas transcrições” (1996: 21). A planificação técnica (que seria o modelo ideal de guião – aquele que Robbe-Grillet emula nos seus ciné-romans) só se pode considerar satisfatoriamente acabada, se tudo correr bem, quando o filme estiver acabado e tiver sido incorporado, no texto, o último pormenor registado pela “anotadora”, dando conta das próprias hesitações do realizador e das suas decisões finais.

[2] O termo plano, no léxico português relativo ao cinema, pela sua longa dependência da terminologia francesa, é ambíguo, como naquela língua (antes de se deixar marcar pelo léxico anglo-americano do cinema, tal como já vai acontecendo entre nós) aplicando-se a três ordens estruturais utilizadas pelo discurso cinematográfico: a sincrónica/paradigmática, em que, por exemplo, o grande plano pode alternar (ou evoluir, num processo que o fará jogar com a dimensão diacrónica) com o plano de conjunto, ou o plano médio, diferenças que relevam do enquadramento do que emerge no campo da imagem, jogando com o fora de campo, ou seja o que fica fora do enquadramento (que registámos como P1 — que equivale, grosso modo, ao paradigma verbal de shot, graduando-se entre o close-up e o long shot na cinematografia anglo-americana); a diacrónica, em que o plano é parte constituinte da sequência (que registámos P2 — equivalente ao paradigma shot/take anglo americano); e a sincrónica, in præsentia, em que o primeiro plano alterna com o de fundo, ou com o intermédio, ou seja, naquela diferenciação que emerge da ilusão da profundidade de campo (que registámos como P3 — oscilação que os textos anglo-americanos americanos designam por deep/shallow focus).