Mais de um terço da actual população portuguesa ainda não era nascida quando a primeira mulher, assumiu a chefia de um Governo democrático. Foi apenas por 100 dias, num Executivo de iniciativa presidencial, mas constitui ainda hoje um marco indelével na História de Portugal, talvez a merecer sucessoras. O Museu da Presidência da República mostra, até finais de Agosto, “retratos” da vida singular de Maria de Lourdes Pintasilgo, numa exposição evocativa que deve ser visitada não apenas por quem a quiser ver, mas sobretudo para todos aqueles que a devem ver: todos os portugueses.

“Não foi Presidente da República, mas é quase como se tivesse sido”. Exageros à parte, embora pudesse mesmo ter sido, foi com estas as palavras, em “testemunho suspeito”, como confessou, que Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou na sexta-feira passada uma exposição no Museu da Presidência da República dedicada à única mulher portuguesa que ocupou a função de primeira-ministra: Maria de Lourdes Pintasilgo (1930-2004).

Foi no dia 1 de Agosto de 1979 que Maria de Lourdes Pintasilgo fez História ao tomar posse como a primeira mulher a ocupar o máximo cargo governativo, mas essa foi, na verdade, uma marca indelével da sua vida. “Em que é que não foi a primeira?”, indagou Maria Antónia Pinto Matos, directora do Museu da Presidência, no discurso de inauguração.

De facto, mesmo tendo sido primeira-ministra num Governo de iniciativa presidencial durante cerca de uma centena de dias – ou seja, Ramalho Eanes, então presidente da República, nomeou-a por sua iniciativa, após a demissão de Mário Soares, até às eleições legislativas de 2 de Dezembro de 1979, que viriam a ser ganhas por Sá Carneiro –, Maria de Lourdes Pintasilgo esteve sempre um passo à frente do seu tempo.

Embora liderando um Governo de gestão, durante o seu mandato ainda se criou o Número de Contribuinte Fiscal, se reforçou a criação de diversas Instituições de Solidariedade Social, se implementou o Serviço Nacional de Saúde e ainda se estabeleceu a escolaridade obrigatória.

Licenciada em Engenharia Químico-Industrial aos 23 anos, pelo Instituto Superior Técnico – num tempo em que mulheres eram uma raridade em curso de Engenharia –, trabalhou como investigadora na Junta de Energia Nuclear e, mais tarde na CUF.

Mas foi como “católica progressista”, com a sua “intervenção social em causas sociais, ambientais e das mulheres, [que] continuam actuais”, conforme salientou a directora do Museu da Presidência, que Maria de Lourdes Pintasilgo mais se destacou.

Durante o Estado Novo, ainda recusou ser deputada na Assembleia Nacional – de partido único –, mas aceitou ser procuradora da Câmara Corporativa, uma espécie de órgão consultivo, mas sem pendor político.

Com boas relações pessoais com Marcelo Caetano – antes da queda do regime com o 25 de Abril – nos primeiros anos da década de 70 ainda foi consultora na Secretaria de Estado do Trabalho e Previdência e presidiu ao Grupo de Trabalho para a Participação da Mulher na Vida Económica e Social.

Chegou a integrar a delegação portuguesa à Assembleia Geral das Nações Unidas, proferindo, entre 1971 e 1972, diversas intervenções, entre as quais sobre o direito dos povos à auto-determinação, a condição feminina e a liberdade religiosa.

Com a democracia, surgiu a sua experiência governamental. Antes das primeiras eleições legislativas da III República, esteve nos diversos Governos Provisórios. No primeiro assumiu o cargo de secretária de Estado da Segurança Social. No segundo e terceiro foi ministra dos Assuntos Sociais.

Em 1975, já com Portugal a ser governado por um Governo Constitucional, Maria de Lourdes Pintasilgo foi membro do Conselho de Imprensa, e também passou a ocupar a presidência da Comissão da Condição Feminina.

Mas outros voos se seguiram. Em Agosto de 1975 foi nomeada embaixadora junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), onde permaneceu até ser chamada por Ramalho Eanes para chefiar o executivo em 1979. Foi, aliás, também a primeira portuguesa a ocupar essas funções.

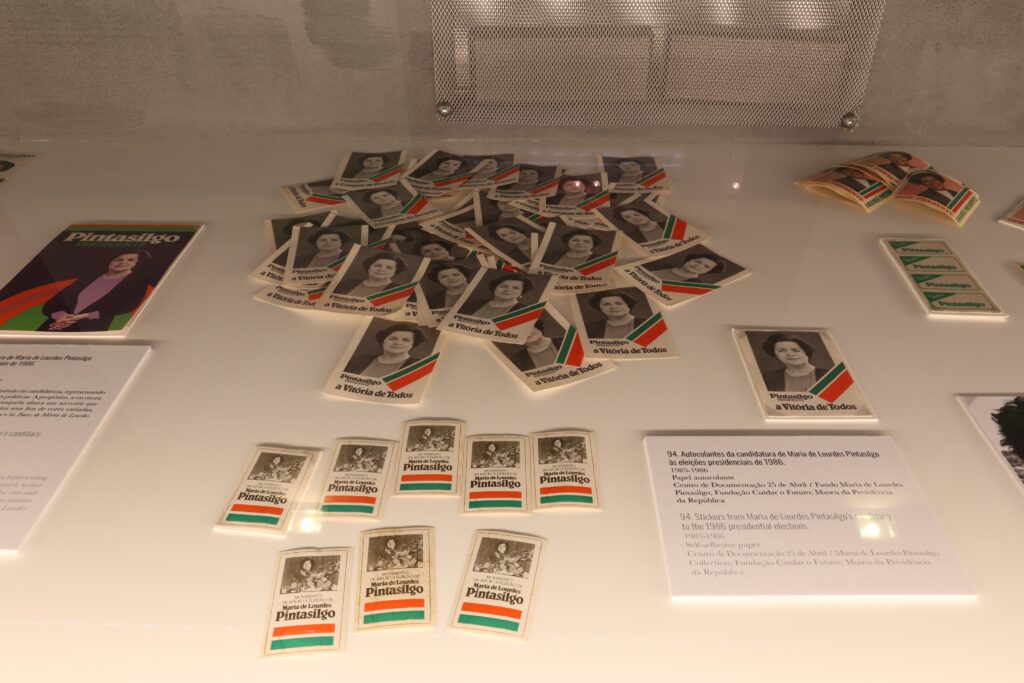

Ainda na década de 80 tentou mesmo chegar à Presidência da República, concorrendo às eleições de 1986, as mais concorridas de sempre e ganhas apenas à segunda volta por Mário Soares. Sem máquinas partidárias de apoio, recolheu na primeira volta apenas 7,36% dos votos, ficando atrás de Mário Soares, Freitas do Amaral e Salgado Zenha.

Embora tenha apoiado a criação do Partido Renovador Democrático (PRD), uma força partidária apadrinhada por Ramalho Eanes – que chegou a 45 deputados nas eleições de 1985 –, aproximar-se-ia posteriormente ao Partido Socialista, chegando a ser eleita eurodeputada independente nas eleições para o Parlamento Europeu em 1987 e 1989.

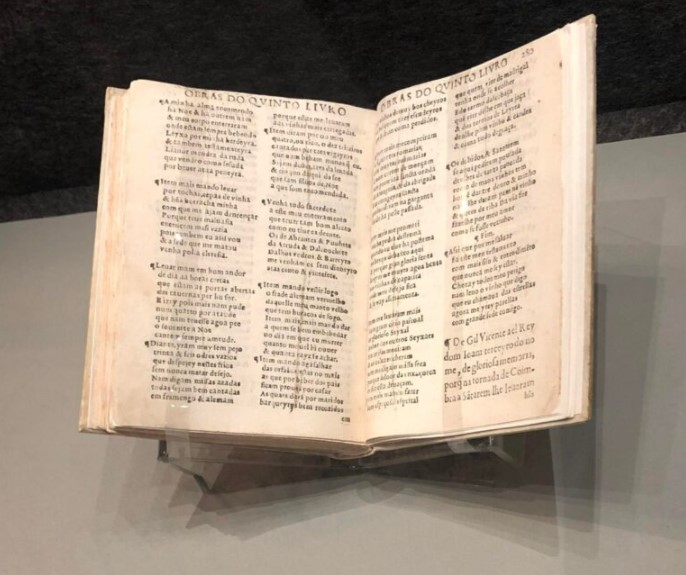

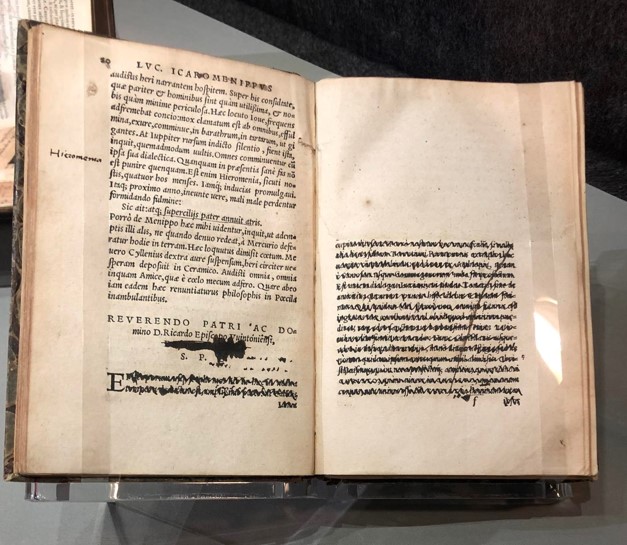

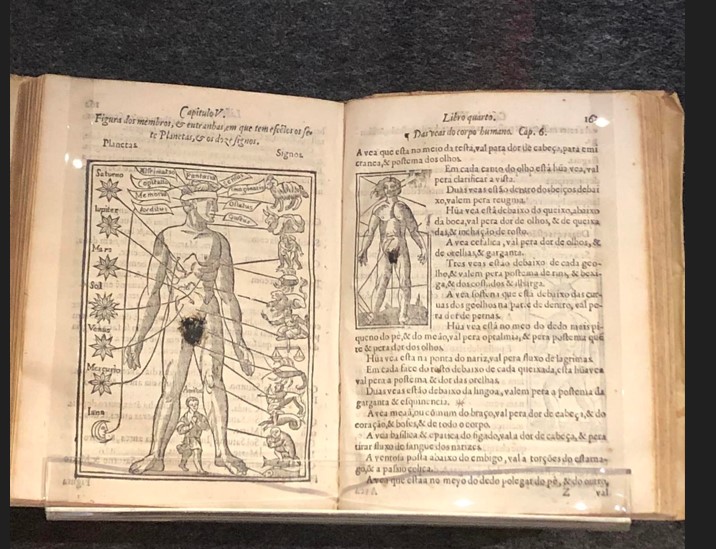

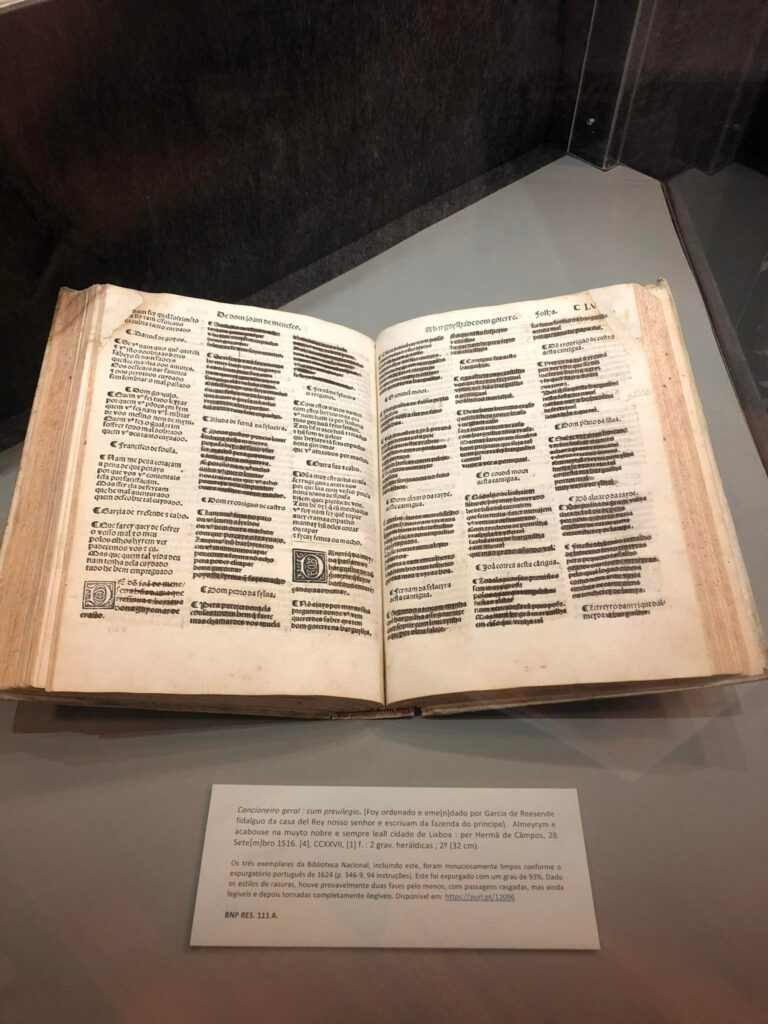

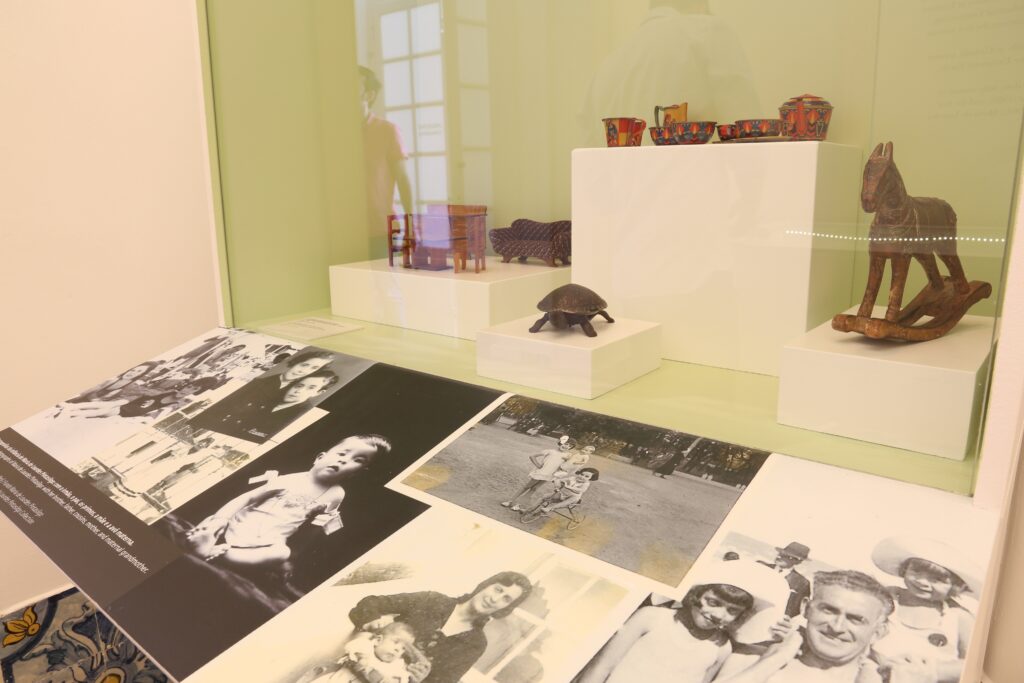

E é para todos estes e muitos outros tempos da antiga primeira-ministra que a exposição “Maria de Lourdes Pintasilgo – Mulher de um Tempo Novo” transporta os visitantes. Nos expositores, há um pouco de tudo: artefactos, objectos, livros, fotografias e documentos, que se unem para (re)contar a sua história.

Dividida em dois pólos, no primeiro estão também incluídas as “memórias” das eleições presidenciais que viria a disputar em 1986. Aí estão expostos, por exemplo, além de material da campanha, parte dos seus apontamentos, escritos à mão.

O segundo pólo, por outro lado, é mais pessoal e intimista. Ali vislumbra-se a sua infância nos brinquedos com que cresceu, nas fotografias de família, na sua colecção de Santas Anas. Descobre-se aí a mulher, a militante feminista, a cristã que trouxe o Graal – um movimento internacional de mulheres cristãs que começou na Alemanha – para Portugal, e a sua obra.

Nesta exposição, as várias dimensões de Maria de Lourdes Pintasilgo não cabem em rótulos simplistas. Pelo contrário, desafiam-nos, o que é evidente, desde logo, na aparente contradição entre a sua vincada fé católica e o feminismo que defendia, ou a sua tendência política à esquerda.

Mas há muitos aspectos que a exposição não mostra, mas que apenas se pode intuir, ou saber, por aquilo que contam os que a conheceram. Durante a cerimónia de abertura, Marcelo Rebelo de Sousa frisou a ausência de “tiques populistas” em Maria de Lourdes Pintasilgo, acrescentando que “não era plástica”.

Admitindo ter “saudades das conversas intermináveis” que mantiveram, o presidente da República defendeu ser “um grande dever cívico recordar Maria de Lourdes Pintasilgo”, que “vivia a vida com uma intensidade ilimitada”.

Para conhecer a vida e obra de Maria de Lourdes Pintasilgo, o PÁGINA UM recomenda o documentário de Graça Castanheira, que pode ser visualizado na RTP Arquivos.

Fotos: Pedro Matias / Museu da Presidência

Maria de Lourdes Pintasilgo. Mulher de um Tempo Novo

EXPOSIÇÃO | 14 mai. – 31 ago. ’22 | Viveiros do Jardim da Cascata do Palácio de Belém | Exposição permanente do Museu da Presidência da República | Horário: 10h-13h | 14h-17h, todos os dias, com exceção de segunda-feira e da manhã do terceiro domingo de cada mês | Entrada livre