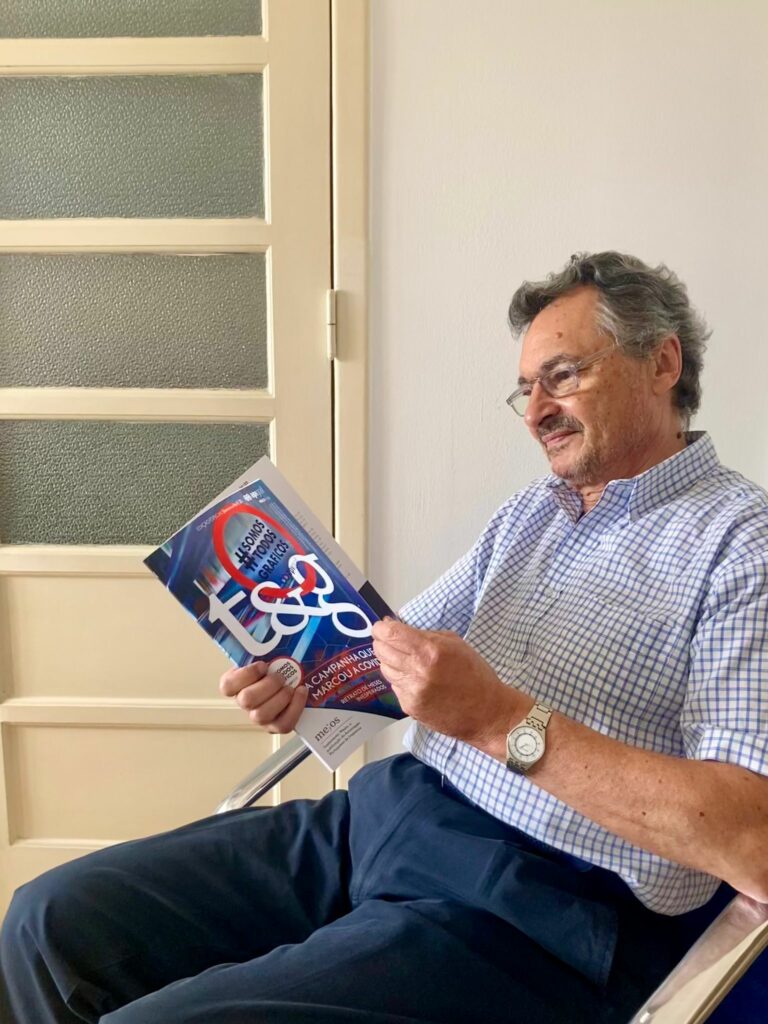

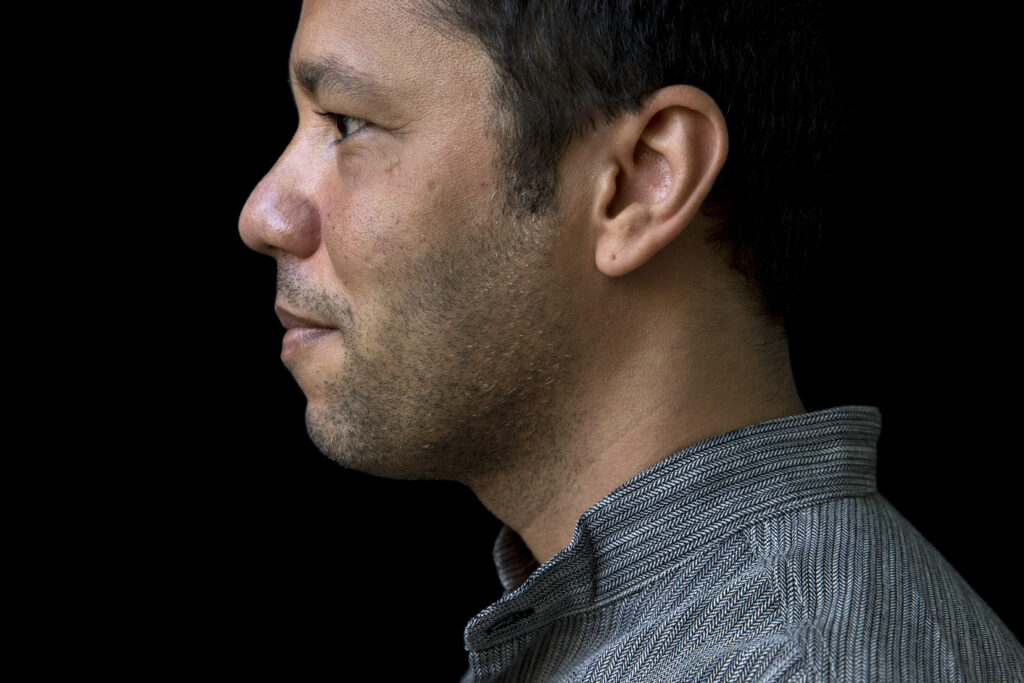

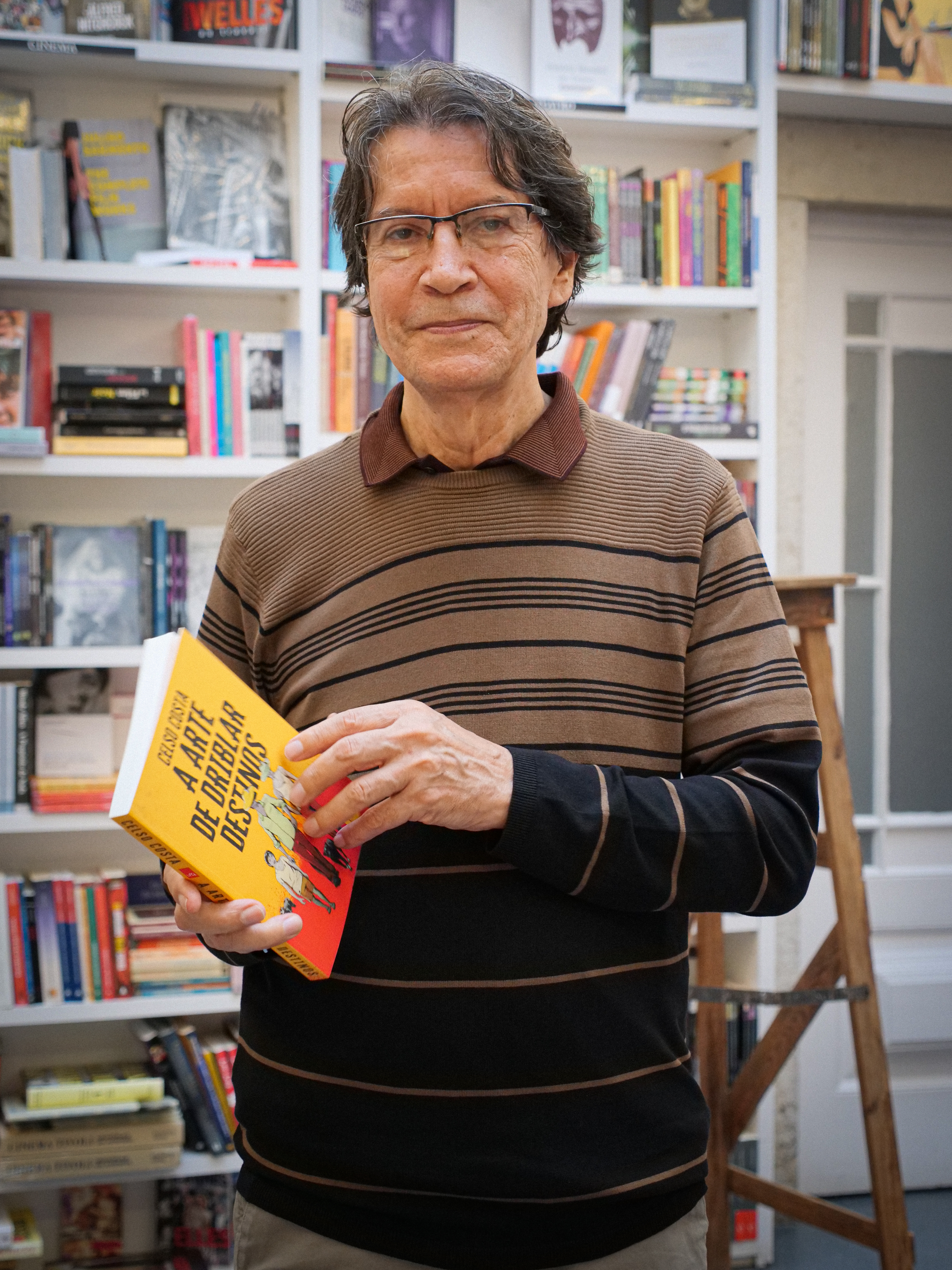

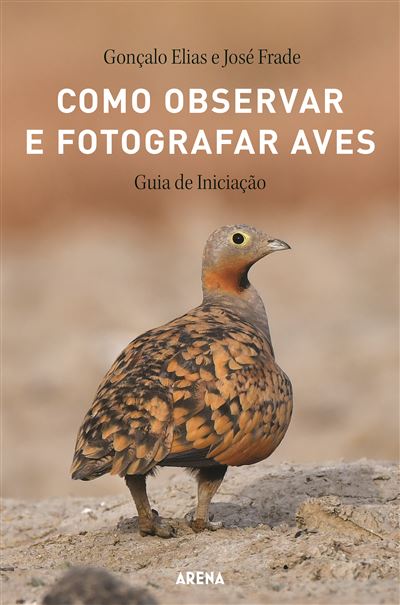

Observar seres alados, alguns pequenos, assustadiços e irrequietos, que fogem à menor aproximação humana, talvez não pareça uma ideia aliciante para a maioria das pessoas, mas o ornitólogo Gonçalo Elias garante que há cada vez mais adeptos. E gente que quer saber mais. Por isso, em co-autoria com o fotógrafo José Frade, lançou o livro Como observar e fotografar aves – Guia de iniciação, onde explica, passo a passo, como qualquer um pode “viciar-se”, primeiro à volta do quarteirão, ou até mesmo sem sequer sair de casa. Licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, é hoje, aos 55 anos, um dos mais conhecedores especialistas em aves. E numa entrevista ao PÁGINA UM demonstra saber tanto que, na verdade, merecia talvez voar com(o) elas.

Para si, que estuda aves há três décadas, que particularidade vê que as torna, para si, ainda fascinantes?

Aquilo que nas aves mais fascinou as pessoas foi a sua capacidade de voar. Quase nenhum outro vertebrado consegue; os morcegos conseguem, mas são um pequeno grupo dos mamíferos. A esmagadora maioria dos outros vertebrados não consegue voar, mas com as aves é o contrário, quase todas as espécies conseguem. Isso fascinou muito as pessoas, e eu acho que até as inspirou no desejo de voar, que se concretizou através da construção dos aparelhos. E desde a Antiguidade que já se estudavam as aves e as diferentes espécies; e se percebeu que cada espécie tem as suas preferências, os seus hábitos, as suas características, a sua forma de comunicar. Por exemplo, Aristóteles é sobretudo conhecido por ser filósofo, mas também era um naturalista, muito interessado, e escreveu algumas obras, nomeadamente A história animal, que desenvolvia muito o conhecimento, já nessa altura, sobre as aves.

Depois, com o avançar dos tempos e da Ciência, foram conhecidos mais aspectos muito peculiares, como as migrações. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com muitos mamíferos e répteis, as aves não hibernam. Em vez disso, fazem migrações, ou seja, movimentos periódicos de umas regiões para outras, de modo a conseguirem passar as várias épocas do ano nas melhores condições de sobrevivência. Nem todas as aves migram, algumas conseguem sobreviver o ano inteiro na mesma região; mas uma grande parte das espécies efectua migrações precisamente para tirar partido das melhores condições nas várias regiões, em função do ciclo das estações.

A observação das aves é ou não uma actividade dispendiosa?

Não tem de ser dispendiosa. Claro, há pessoas que investem muito, e vão dar a volta ao Mundo para ver aves. Obviamente, quando chegamos a esse nível, já terá outros custos. Mas para qualquer pessoa começar, na verdade, não precisa de gastar dinheiro quase nenhum. O essencial para começar é um instrumento de observação; normalmente um binóculo. Há quem use a máquina fotográfica para fazer registos fotográficos, o que também é muito útil. Hoje, há máquinas compactas já com algum alcance que nem são demasiado caras.

Os smartphones não serão suficientes?

Acho que não, porque as aves são muito pequenas; esse é o principal problema a nível da observação. E, sendo aves selvagens, não se deixam aproximar, daí precisarmos de auxiliares de observação, sejam binóculos ou máquina fotográfica. Embora as câmaras já tenham evoluído bastante, o problema dos smartphones é fazerem sobretudo zooms digitais, e não zooms ópticos. E, portanto, quando estamos a falar de ampliações muito grandes, isso acaba por ter consequências ao nível da qualidade da imagem. Para objectos ou, neste caso, animais, que estejam muito distantes, já não se consegue ver bem o detalhe. O smartphone serve para fazer uma foto de registo, mas não é o instrumento de observação nem de fotografia ideal. O ideal é ter um binóculo para conseguir observar os detalhes, porque como eu disse, as aves selvagens não se deixam aproximar nem apanhar. Mas há binóculos por 100 ou 150 euros, não é necessariamente um equipamento muito caro. Há para vários preços, mas por 150 euros já se consegue um binóculo. A máquina fotográfica é opcional.

Então, basta um binóculo e uma máquina fotográfica para se começar?

É também necessário, ou conveniente, ter um guia de identificação, um livro que nos ajude a identificar as várias espécies. O principal desafio, quando estamos a observar aves, é identificá-las correctamente. Em Portugal, temos cerca de 300 espécies regulares, ou seja, aquelas que aparecem todos os anos, e o principal desafio para quem se lança nesta actividade é aprender a distinguir umas das outras. Porque se não soubermos distingui-las, são apenas aves, não é? Mas quem se envolve nesta actividade, rapidamente aprende que as espécies são diferentes e que há características para identificar. E há aqui um outro aspecto que também estimula muito as pessoas: há aves mais comuns e aves mais raras. E normalmente aquelas que são mais raras são percepcionadas como tendo mais valor, como em qualquer tipo de coleccionismo. Por exemplo, há selos muito comuns, que valem muito pouco no mercado de usados, e depois há selos que são raros, e por isso mais cobiçados e mais procurados. Da mesma forma, com as aves, alguns bichos são mais difíceis de encontrar, e há um desejo de quem vai vendo as diferentes espécies de conseguir ver também as mais raras.

No Como observar e fotografar aves – Guia de iniciação refere que podemos começar por ver aves ao pé de casa, e até mesmo dentro de casa…

Sim. No livro, eu e o José Frade explicamos exactamente que qualquer pessoa, onde quer que more, pode ver aves. Obviamente, há sítios melhores que outros, porque depende da vegetação, da densidade de construção… Já morei em sítios com características muito diferentes, incluindo em zonas densamente urbanizadas, e em qualquer sítio é possível encontrar aves selvagens. E não estou a falar só de pombos, porque os pombos nem sequer são realmente selvagens. Mesmo numa cidade, é possível encontrar zonas com água, com jardins, com terrenos baldios, e estruturas que servem de abrigo às aves. Só para dar um exemplo, na cidade de Lisboa já foram registadas mais de 200 espécies de aves selvagens. Isto inclui a zona ribeirinha do rio Tejo, e vários parques e jardins, mas a diversidade que podemos encontrar, até numa zona urbana, que é onde a maioria das pessoas mora, é absolutamente notável. Para observarmos ao pé de casa, podemos começar por ir dar uma volta a pé ao quarteirão. Eu também comecei assim. E isso não nos obriga sequer a ter custos de deslocação. Por isso, é uma actividade que pode ser praticada a custo reduzido.

No livro, refere que uma das vantagens desta actividade é o maior contacto com a Natureza. A observação de aves leva a uma maior consciência ambiental e da importância da preservação da Natureza?

Não gosto muito de generalizar, porque há diferentes tipos de atitudes e comportamentos. Penso que para entendermos o que é que leva as pessoas a ver aves, é importante clarificar que há diferentes motivações. Nem todas as pessoas vão ver aves pelos mesmos motivos. Grosso modo, podemos agrupá-las em cinco categorias diferentes. É uma classificação minha, não vi em lado nenhum, mas é a minha forma de ver isto. No primeiro grupo, temos aqueles que exploram mais a vertente científica, e cujo objectivo é escrever artigos científicos, seja em contexto académico ou outro. No segundo grupo, temos as pessoas que se dedicam a observar aves para a realização, por exemplo, de estudos de impacte ambiental. Até por normas da União Europeia, quando se constrói uma grande infraestrutura – como uma barragem, uma autoestrada, um parque solar, um aeroporto, ou um parque eólico –, é necessário fazer estudos de impacte e isso obriga a fazer determinados programas de monitorização; e, portanto, há pessoas, já com alguma experiência, que são recrutadas e vão para o terreno fazer estudos continuados para registar o que é que ali aparece. Depois há um terceiro grupo, as pessoas que se dedicam à Conservação. Muitas vezes estão ligadas a organizações não-governamentais, de Ambiente, e não só, e que vão observar as aves com o objectivo de recolher informações para tentar depois fazer a gestão do habitat e tomar as melhores decisões que favoreçam a conservação das espécies, nomeadamente as espécies que estão ameaçadas. Também há departamentos estatais que tratam dessa vertente, nomeadamente o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. No quarto grupo há uma vertente mais comercial ou turística, onde se incluem pessoas que se dedicam a observar aves para vender esse serviço, ou seja, para mostrar a outras, que normalmente vêm de fora… Isto existe um pouco por todo Mundo; quando vamos a outro país ver aves, muitas vezes a técnica para conseguir encontrar as espécies que lá ocorrem é contratar um guia local. E, finalmente, há um quinto grupo, que são as pessoas que se dedicam a observar aves por lazer, ou seja, pelo simples prazer de desfrutar da observação. Este é o grupo que profissionalmente não tem a ver com a observação de aves, mas é cada vez mais numeroso, com milhões de pessoas por todo o Mundo. E essas pessoas vão recolhendo observações também e partilhando em base dados.

São, de facto, grupos com motivações bastante diversas…

Precisamente. Daquilo que eu vejo nas pessoas que se dedicam à observação por lazer, há um pouco de tudo. Há aquelas pessoas que têm a preocupação de não perturbar as aves e que, portanto, procuram seguir determinadas práticas e códigos de conduta que ditam que o bem-estar das aves está em primeiro lugar. Mas, infelizmente, como em qualquer outra actividade, também há casos de pessoas que não respeitam determinados limites, e que se for preciso entram em propriedades privadas e perturbam as aves para obter uma boa fotografia. São práticas que não são aconselhadas. Enfim, uns por não terem consciência, outros por falta de cautelas, nem todos respeitam estes limites. É importante passar a mensagem de que as aves são selvagens, estão no seu espaço e também precisamos de lhes dar alguma distância para conseguirem levar a sua vida, porque assim é que contribuímos para a conservação.

Na Europa, existem disparidades no desenvolvimento desta actividade, e sei que um dos países que se destaca é o Reino Unido, como também se salienta neste livro. Essas diferenças prendem-se com aspectos culturais?

Há diferenças culturais e diferenças históricas. Efectivamente, esta actividade ganhou mais tradição nos países do Norte da Europa; portanto, incluindo o Reino Unido, como referiu, e também os Países Baixos e a Suécia. São países com bastante tradição da observação de aves. Nos Estados Unidos também já há uma tradição que vem de há mais de 100 anos. No Reino Unido, penso que o interesse pela observação de aves começou no final do século XVIII, mas é preciso ver que ao início, esta actividade era praticada por muito poucas pessoas, nomeadamente grupos com maior poder de compra, ou aquilo que às vezes se designa por aristocracia ou elites. Portanto, não era uma actividade praticada em larga escala. Penso que isso mudou, pelo menos no caso da Europa, mais ou menos a partir de 1950 ou 60. Houve uma figura muito importante, um britânico chamado John Gooders, que já faleceu em 2010, e que ainda tive o privilégio de conhecer. Ele escreveu um livro que se chamava Where to watch birds [Onde observar aves]. Nesse livro, ele sugeria roteiros de observação de aves no Reino Unido. Porque podemos começar por dar uma volta ao quarteirão, mas ao fim de algum tempo vai crescer o desejo de se ver espécies diferentes. Para isso, é preciso saber onde havemos de ir, e nem sempre existe essa informação. Agora, é mais fácil, graças à Internet, saber onde se pode encontrar determinadas espécies, mas há 50 ou 60 anos não era assim.

Esse livro democratizou a prática da observação de aves?

Sim, o livro teve enorme aceitação, e abriu, de certa maneira, as portas da observação de aves a um grande número de pessoas. É claro que entre as pessoas que já praticavam a actividade, houve quem não achasse muita piada, porque aquilo era uma actividade de elite, digamos, e algumas pessoas não viram com bons olhos a abertura à sociedade em geral. Depois, John Gooders escreveu sobre birdwatching não só para o Reino Unido, mas também para a Europa. Aliás, o primeiro livro que eu li seu foi o Where to watch birds in Europe, em que sugeria roteiros de observação em diferentes países, e foi publicado nos anos 1970. Hoje já existem roteiros para praticamente todos os países do Mundo, porque rapidamente se percebeu que havia muito interesse por parte das pessoas em ter livros que as direccionassem para os melhores locais onde encontrar espécies interessantes. Mas John Gooders foi um dos percursores da observação de aves; não sei se exactamente o primeiro a nível mundial, porque penso que já se tinha aberto caminho antes nos Estados Unidos. Mas efectivamente, a informação que ele trouxe permitiu abrir as portas, e tornar mais fácil o acesso à informação. Isto depois espalhou-se a outros países da Europa, mas neste ponto de vista, o Reino Unido foi um bocadinho o pioneiro a nível europeu, e talvez por isso a tradição tenha conseguido avançar mais depressa nesse país.

Quais os países mais interessantes para a observação de aves, a nível de diversidade das espécies? Ou a resposta dependerá sempre dos propósitos e das preferências individuais?

Em termos de diversidade, grosso modo, podemos dizer que todos os países do Mundo têm potencial. De uma forma geral, a diversidade de espécies aumenta à medida que nos aproximamos dos trópicos, das zonas equatoriais. Na América, destacam-se países como a Colômbia, o Equador e o Brasil. Em África, destacam-se países como o Quénia e a Tanzânia; e na Ásia, destacam-se países como a Índia ou a Indonésia. Só para referir alguns. A diversidade de espécies é mais elevada nos países de latitudes tropicais, mas claro que em latitudes superiores também aparecem espécies diferentes. Portanto, todos os países acabam por se complementar uns aos outros. Além disso, também é importante referir que há países e territórios que, por serem ilhas, estão isolados dos restantes, e por isso têm espécies que se chamam endémicas, ou seja, espécies que existem ali e não existem em mais lado nenhum do Mundo. Isto acontece mais com as plantas, porque as plantas não têm tanta mobilidade, mas também pode acontecer com aves. Temos algumas aves endémicas em Portugal, tanto nos Açores como na Madeira. Por exemplo, na Madeira temos o pombo-trocaz e a estrelinha, conhecida localmente como bis-bis; e nos Açores temos o priolo e o painho-de-monteiro. Todas as principais ilhas do Mundo têm um grande número de endemismos. Destaco a Austrália, Madagáscar, a Nova Zelândia, as Filipinas e certas ilhas da Indonésia. São locais ricos em endemismos. Portanto, a proximidade aos trópicos e a insularidade tornam certos locais muito interessantes.

E, de um modo geral, que países oferecem condições mais favoráveis para esta actividade?

Depende do grau de desenvolvimento. Há países que por terem um menor grau de desenvolvimento, ou por outro tipo de problemas, como a instabilidade dos regimes políticos, podem não ser muito seguros para a observação de aves. Destaco alguns país de África ou do Médio Oriente e certos países da Indochina. Pode até nem ser só por questões de segurança, mas por haver também muitas restrições à mobilidade das pessoas, que as impedem de ir observar para onde querem. Depois, há países com um bom grau de desenvolvimento, mas já foram transformados de tal forma em termos de intensificação agrícola, industrial ou de urbanização, que acabam por não ser tão interessantes, porque têm um grande grau de poluição e de alteração dos habitats. Portanto, varia muito, embora, na maioria dos países, mesmo naqueles que já estão transformados, existem áreas protegidas, classificadas, com boas condições de visitação e que funcionam como bons refúgios.

Para a maioria dos países, agora mostra-se fácil encontrar informação online sobre quais são os melhores locais de observação de aves. E nos casos em que o acesso seja mais difícil, há empresas especializadas que vendem pacotes de birdwatching, ou seja, tours de 10, 15 ou 20 dias especificamente para observar aves. Aí, a pessoa já vai acompanhada com um guia especializado, vai directa ao local, e, portanto, não tem de preparar nada nem de se preocupar com alojamento nem com transporte. E existem pacotes desses em países tão variados como a Argentina, a Malásia, a África do Sul, os Camarões, Marrocos ou China. Esses são pacotes relativamente caros, por serem viagens bastante especializadas, mas que permitem um contacto com aves que, de outra forma, a pessoa dificilmente conseguiria. Portanto, a nível mundial, há toda uma indústria em torno desta actividade.

Agora falando apenas de Portugal. Quais as regiões mais interessantes para a observação de aves?

Também há diferenças entre regiões, naturalmente. Pela minha experiência, a nível da diversidade de espécies, as zonas mais ricas são as chamadas zonas de influência mediterrânica, a Sul do Tejo; portanto, o Alentejo e o Algarve. E também uma parte do Ribatejo, e ainda o interior Norte e interior Centro, ou seja, Trás-os-Montes, Beira Alta e Beira Baixa. O litoral Norte e Centro, em parte por causa da influência atlântica e das enormes transformações do uso do solo – com a intensificação agrícola em certas zonas e o grau de florestação intensiva e urbanização também de grande densidade –, é uma zona que está muito transformada. No entanto, no litoral existem locais de enorme interesse, que estão principalmente em torno das zonas húmidas. Falo, por exemplo, do estuário do Tejo, que é também um hotspot a nível nacional, do estuário do Mondego e de outros estuários que existem mais para Norte, como o do Minho, do Cávado e do Douro. E a Ria de Aveiro, naturalmente. Isto para citar alguns exemplos. Portanto, genericamente, no litoral Norte e Centro, as zonas húmidas são as mais interessantes, embora haja também outros spots em cidades e pequenas serras. No Interior e no Sul, os locais estão mais distribuídos e a riqueza específica tende a ser maior a nível de aves terrestres. No conjunto, o país tem uma boa diversidade de espécies, complementando o litoral com o interior. E depois, ainda temos, como referi, o caso dos Açores e da Madeira, onde apesar da diversidade de espécies global ser menor – porque as ilhas normalmente têm menos espécies –, há coisas diferentes. Portanto, as ilhas complementam um bocadinho o Continente.

As regiões com menos diversidade em aves acabam por compensar na existência de outro tipo de espécies.

Sim, as ilhas por norma têm menos, porque, tal como algumas espécies evoluíram isoladamente, as outras dos continentes também muitas vezes nem sequer conseguiram lá chegar. Portanto, as ilhas de uma forma geral têm menos diversidade do que as regiões dos continentes. Nos continentes há muito mais intercâmbio de umas regiões para outras. As ilhas estão isoladas, e quanto mais remotas são, menor a diversidade. Por isso, os Açores têm menos espécies do que a Madeira a nível de nidificantes, porque a Madeira, apesar de tudo, está mais perto do continente africano.

Daquilo que tem visto, em que grau as aves têm sido afectadas com o problema dos plásticos nos oceanos?

O plástico é um problema grande para as aves marinhas, porque acabam por ingerir micropartículas. Não são necessariamente aqueles plásticos grandes que nós vemos a flutuar. O plástico vai-se decompondo, e as micropartículas ficam lá durante muitos anos. E as aves podem ingeri-las; às vezes, também bocadinhos de plástico maiores, e já houve vários casos de aves marinhas que foram encontradas mortas com grandes quantidades de plástico ingeridos. Portanto, é evidente que em termos de saúde das aves, terá algum impacto. Não sei exactamente até onde isto já foi estudado, mas a poluição, nomeadamente por plásticos e por outros poluentes – porque também já houve casos de aves contaminadas por hidrocarbonetos, por exemplo, na sequência de desastres de petroleiros… Este tipo de poluição também pode afectar as aves e outros seres vivos. É evidente que devem ser tomadas medidas para reduzir a poluição dos oceanos, porque põe em causa o equilíbrio dos ecossistemas, e nomeadamente dos ecossistemas marinhos.

E o impacto das alterações climáticas, também se tem revelado significativo?

As alterações climáticas são um problema bastante vasto e abrangente, e, sem dúvida nenhuma, tem impacto nas aves selvagens. Este assunto está a ser estudado para se obter mais dados; no entanto, há um aspecto que eu gostava de salientar: para as aves, as alterações climáticas são um problema, mas não o único, e nem sempre o mais importante. Depende também das espécies. Há outros factores em jogo. Eu recordo-me que há uns dois anos, assisti à sessão de apresentação online do Novo Atlas Europeu, um projecto para estudar as circulações das aves a nível da Europa, e que comparava com outro que tinha sido feito há 25 anos. E analisaram-se as distribuições das espécies e compararam-se para saber se se tinham deslocado para Norte ou para Sul; porque, em relação às alterações climáticas, existe uma teoria, digamos assim, de que se a temperatura aumentar, as aves vão-se deslocar para Norte, porque as regiões do Norte ficam menos frias, a temperatura fica óptima, e as aves vão atrás dos gradientes de temperatura… Isto é o que diz a teoria. Na prática, verificou-se que houve tantas espécies a deslocar-se para Norte, como espécies a deslocar-se para Sul, ou seja, em sentido contrário àquele que era suposto deslocarem-se se o único factor fosse o aumento da temperatura. E os autores desse estudo disseram que se metade das espécies se deslocaram para Sul, podemos interpretar que há aqui outros factores a condicionar a distribuição das aves. Portanto, é algo que tem de ser estudado mais em profundidade.

E que outros factores poderão ser?

Nem sempre sabemos. Normalmente, estas equações são complexas, há vários factores em jogo simultaneamente, e não conseguimos isolar uns dos outros para medir o impacto de cada um. Eu diria, pela experiência que existe em Portugal e noutros países, que um dos principais factores que condicionam a distribuição das aves são as alterações de habitat; se quisermos, as alterações do uso do solo, nomeadamente devido à actividade agrícola. E eventualmente florestal, e também devido à urbanização, à construção de barragens. Tudo o que faz mexer no habitat causa impacte, e isso pode fazer as espécies colonizarem novas zonas ou desaparecerem. Esse é um factor muito importante, e que deve ser tido em conta, independentemente das alterações climáticas. Ou seja, temos de entrar com o “mix” todo. Ainda pode haver outras variáveis, como a perturbação causada seja por observadores e fotógrafos, como por pessoas que estejam a praticar actividades desportivas, ou qualquer outro tipo de acções humanas. Portanto, perturbação, perseguição directa, seja caça legal ou ilegal, e introdução de espécies exóticas ou invasoras, são tudo factores que podem concorrer para causar desequilíbrios e alterações em determinadas aves. Sem esquecermos a relevância das alterações climáticas, não devemos cair no erro, como às vezes vejo, de achar que tudo se deve às alterações climáticas, e esquecermos que há outros factores que também podem ser muito relevantes, nomeadamente as alterações de habitat.

Em Portugal, as medidas de conservação das aves têm sido suficientes, ou poderia fazer-se mais?

Acho que se poderia, e deveria, fazer muito mais. Há 50 anos, fizeram-se muitas coisas más, como drenagens de zonas húmidas, e outras coisas que alteravam o uso do solo, e não se tinha noção dos danos que aquilo causava. Hoje, há muita informação, nomeadamente sobre o que pode ser feito a nível de gestão do habitat para conservar as espécies, mas, apesar de tudo, muitas vezes não são tomadas medidas para evitar alterações. Aquilo que eu defendo, antes de mais, é que se invista mais a sério em programas de monitorização das espécies ameaçadas. Eu penso que é essencial monitorizar-se as espécies para se poder perceber o que é que está a acontecer, e depois se poder tomar as medidas consideradas relevantes.

Há poucas semanas estive em Vila do Conde, num simpósio internacional sobre picanços, que é um grupo de passeriformes, e a certa altura assisti a uma apresentação de uma pessoa do Canadá, que disse que nos 1990, essa ave foi classificada como ameaçada. E o Governo federal canadiano imediatamente decidiu pôr em marcha um programa de monitorização. E eu gostaria que em Portugal acontecesse algo semelhante. Nós também temos um Livro Vermelho, que saiu em 2005, e sairá outro daqui a poucos meses, penso eu, e o Livro Vermelho classifica determinadas espécies como ameaçadas. E eu gostaria que tal como no Canadá, quando uma espécie é classificada como ameaçada, imediatamente tivesse início um programa de monitorização para o acompanhamento daquela espécie. Caso contrário, esses estatutos de ameaça acabam por servir de muito pouco, porque não se tomam medidas. E, no limite, a espécie pode desaparecer, como já aconteceu, infelizmente. Portanto, o apelo que eu deixo aqui é no sentido de se investir mais, desde logo, na monitorização.