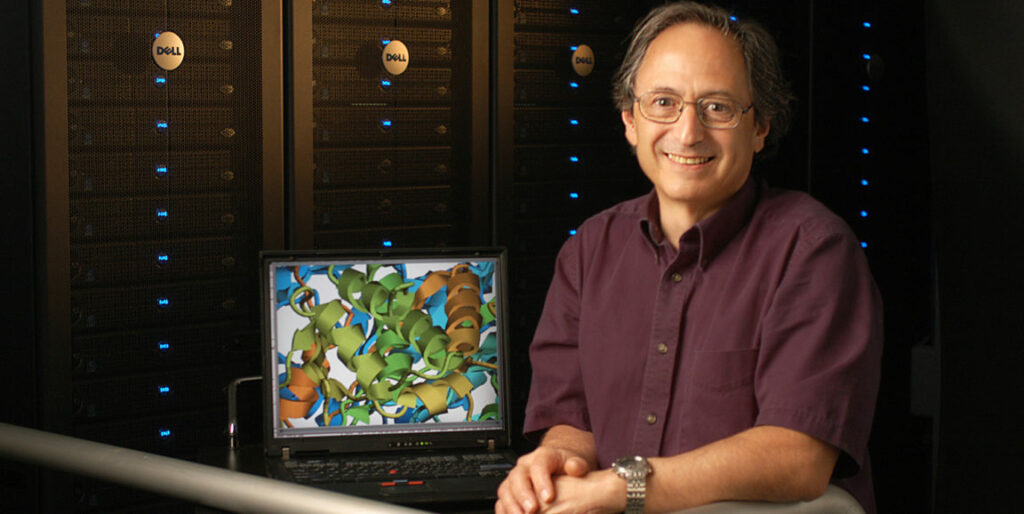

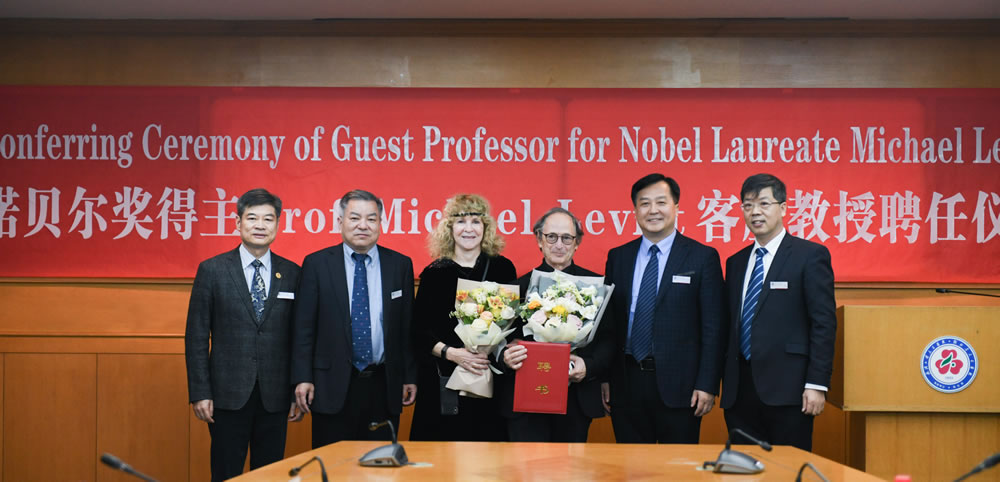

Aos 75 anos, Michael Levitt mostra uma energia e entusiasmo contagiantes. Laureado com o Prémio Nobel da Química em 2013, o biofísico com quatro nacionalidades (britânica, israelita, sul-africana e norte-americana) tem sido um dos cientistas de topo a analisar os dados da pandemia com a sua equipa da Universidade de Stanford, apesar de residir agora na China. As conclusões dos seus cálculos e pesquisas, que contrariaram a narrativa oficial, levaram a que chegasse a ser “desconvidado” de eventos científicos. Em entrevista exclusiva ao PÁGINA UM, Michael Levitt lança críticas à ligação da Ciência à política e ao dinheiro. Lamentando os gastos excessivos em vacinas e, sobretudo em testes PCR, defende que essas verbas poderiam ter sido aplicadas no desenvolvimento de energias renováveis para ajudar o Mundo a lidar com a crise climática. A viver atualmente com a mulher em Xangai, Levitt falou ainda da sua forte amizade recente com o conceituado epidemiologista John Ioannidis, uma das “coisas boas” que ganhou desde 2020. E fala ainda da sua forte ligação a Portugal, um “país belíssimo”, ainda mais porque tem dois filhos e cinco netos a viverem em Lagos, no Algarve. Esta é a primeira parte de uma entrevista a não perder.

Passaram dois anos desde que começou a estudar os dados da pandemia e a assumir posições contrárias às da “narrativa oficial”. Quais foram as consequências para si, para o seu trabalho, para a sua vida, tomar uma via fora do “consenso”?

É mais do que dois anos. Estou envolvido com a covid-19 desde Janeiro de 2020. São mais do que 1.000 dias, está próximo de três anos. A boa consequência é que comecei a interessar-me muito pela Epidemiologia. O meu campo natural era o da biologia computacional, em moléculas, em sequências, a uma escala microscópica. Tem sido interessante aplicar agora isto a uma escala diferente. Esse foi um aspecto muito positivo. Provavelmente, trabalhei nestes anos mais do que em alguma outra altura da minha vida. É muito interessante fazer o que chamo de “Ciência em tempo real”. Normalmente, em Ciência, faz-se um cálculo, espera-se três meses, verifica-se. Mas para a covid-19 havia uma pressão real do tempo. Mas aquilo que mais me surpreendeu foi a atitude muito difundida de não se querer ouvir ideias diferentes. A Ciência é discordar; os cientistas discordam.

Houve atitudes dogmáticas…

Todas as novas descobertas são rejeitadas, inicialmente. Isto é natural, e eu tenho consciência disso; é basicamente assim que a Ciência funciona. E fiquei muito surpreendido quando, a partir de meados de Março de 2020 – estava a trabalhar no tema há quase três meses –, comecei a comunicar com cientistas ocidentais, e muitos não queriam saber. Achavam que eu estava errado ao fazer isto, e que não o devia fazer, não queriam saber dos dados. Basicamente, disseram-me: “não és um epidemiologista, não tornes a nossa vida perigosa”. Penso que havia muito medo. Sinto que essas pessoas estavam muito, muito assustadas.

Havia muito medo.

Fosse pelos media ou por epidemiologistas, eles sentiam que estavam assustados e tinham medo que, se eu dissesse às pessoas que deviam pensar mais cuidadosamente… eles pensavam que era pior do que a gripe de 1918. Mas eu compreendi muito cedo, no início, que as pessoas ricas e inteligentes não são prejudicadas. Os pobres, infelizmente, esses têm sido prejudicados, e isso perturbou-me, porque há uma injustiça aqui.

Estava sobretudo preocupado, então.

Estava muito preocupado. Historicamente, primeiro olhei para a China, e inicialmente comuniquei com colegas chineses, e os resultados colocavam os modelos muito, muito bem. Depois houve o modelo do cruzeiro Diamond Princess – que foi como uma experiência com pessoas –, e em seguida vimos que a mortalidade era menos de 0,5% para as pessoas idosas. Tem de se compreender que as pessoas idosas têm sempre mortalidade elevada. Antes da pandemia, na maioria dos países ocidentais, menos de 1% da população morre num ano normal. Se a população for 10 milhões, há cerca de 70 mil mortes em situação normal, mas depende do país. Se tem uma população muito jovem tem cerca de 50 mil mortes; se tem uma população muito idosa tem 100 mil mortes [como era o caso de Portugal antes da pandemia]. Eu defendi que, com a pandemia, as mortes por covid-19 seriam o equivalente a cerca de um mês extra de óbitos. Seria algo como talvez 6.000 mortes extra, ou seja, 8% a mais. E isso acabou por ser verdade em grande parte dos país. Publiquei essas previsões na Medium [uma rede social de debate] em 22 de Março de 2020. Eu não estava a inventar os números! Precisavam ser discutidos. E não foram. Foi a coisa mais triste para mim.

Ficou desapontado?

Eu sempre vi a Ciência como algo muito puro. Não sou uma pessoa religiosa, não acredito numa religião em particular. Acredito na maravilha da Natureza; acredito que os seres humanos são a coisa mais fantástica, eu gosto de todas as pessoas. Mas, de repente, a Ciência não importava, e a Ciência é sobre a verdade. A Ciência é, realmente, sobre a verdade, a beleza. A verdade e a beleza: é a Ciência. Se a taxa de mortalidade é de 0,5%, não importa quanto se grite, nunca será de 5%. Não será 50%. E temos de saber qual é a resposta. Outras pessoas chegaram às mesmas conclusões que eu cheguei. A minha resposta foi baseada numa parcela de população muito pequena, 700 pessoas.

Passou a estar mais em contacto com outros cientistas?

Uma outra coisa boa que aconteceu foi que eu fiquei mais exposto à comunidade [científica]. Há um cientista em Stanford muito famoso, um epidemiologista, o John Ioannidis. Há agora um documentário maravilhoso sobre ele. Ele é meu amigo agora. Eu não o conhecia antes da covid-19. Ele foi uma coisa boa e importante durante esta pandemia, para mim. Publicámos já artigos científicos juntos. Penso que há pessoas que sabiam que a narrativa estava errada. O problema é que o mal já foi feito; o mal foi feito para pessoas que não estavam bem e para os mais novos. Os mais jovens sofreram imenso. Artistas sofreram; tudo foi fechado. Teatros…

E era necessário fechar?

Não era preciso fechar. Em muitos, em muitos países o número de óbitos devido à covid-19 foi similar à de uma gripe má. Talvez similar à gripe A, de 2009 e 2010. Penso que a gripe de 1957 foi muito pior, mas não há bons dados. Precisamos de ter bons dados.

Mas houve países onde o impacte foi grande…

Os Estados Unidos são uma excepção. Nos Estados Unidos tem havido algo estranho, porque na maioria dos países europeus a esperança de vida tem aumentado. Nos Estados Unidos, atingiu-se um máximo em 2005 e, a partir daí, está em queda. E isso é estranho. E, nos Estados Unidos, as pessoas que estão a morrer de covid-19 também são jovens, não especialmente os mais idosos. Os Estados Unidos são um caso invulgar e não sabemos ainda porquê.

Disse que lhe aconteceram-lhe coisas boas durante a pandemia, mas também foi “cancelado”.

Sou muito resiliente. Um bom cientista está habituado a que discordem da sua opinião. Algumas das coisas que foram escritas não foram simpáticas. Mas, surpreendentemente, não fui afectado. Por exemplo, o John Ioannidis não queria ir, não queria escrever para o Twitter. Eu achei o Twitter muito estimulante. Fiz três ou quatro amigos, não apenas amigos, mas colegas com quem vou trabalhar. A minha personalidade é sempre retirar coisas boas de qualquer situação.

Mas houve situações difíceis?

Houve coisas más, e deixaram-me triste, porque foram o reflexo de uma mentalidade estreita e de uma mente fechada. Isso preocupa-me: não é assim que os cientistas devem ser. Nos Estados Unidos, e não só, também em Israel, o problema ficou muito politizado. Se Donald Trump tivesse dito: “temos de fechar tudo e todos”, então os democratas – a maioria dos académicos – teriam dito: “não, não, não, temos de analisar e não fazer confinamentos”. Porque a posição inicial de Trump foi de que “isto não é uma doença muito perigosa”. E eles tomaram a posição contrária. A Ciência não se mistura com a política. E penso que isto é um problema, porque a Epidemiologia é uma Ciência que se mistura com a política.

Antes, era diferente?

A Epidemiologia não teve tanta atenção no passado. Os modelos epidemiológicos são muito antigos. Alguns dos números que são calculados não são muito úteis. Toda a gente no Mundo ficou a falar no número de reprodução epidemiológico [Rt]. E esse número é apenas aplicável a crescimento exponencial. Se tem outro tipo de crescimento, o número não faz sentido. Os números de crescimento epidemiológicos são como as taxas de juro dos bancos. Se o dinheiro está a crescer exponencialmente, então vai querer saber se a taxa de juro vai crescer 1% ou 5%. Mas se o dinheiro está a seguir outro caminho, não faz sentido. Parcialmente, o problema é que os epidemiologistas, no passado, queriam assustar as pessoas, de uma boa forma. Queriam que as pessoas ficassem tão assustadas que se iriam portar bem. Não esperavam que o Mundo fosse para um lockdown [confinamento]. Ameaçaram sobre o Ébola, ameaçaram sobre o H1N1. Há um longo histórico de ameaças de epidemiologistas. Penso que se habituaram a fazer ameaças muito sérias, embora as pessoas não as levassem tão a sério.

Agora, foi diferente.

Desta vez, talvez. Por razões estranhas. Às vezes penso que, se o primeiro grande surto na Europa não tivesse sido na Lombardia, em Itália, e sim em Estocolmo [na Suécia], as coisas teriam sido melhores. A Itália tem população muito idosa naquela região, que é muito social. Muitas das pessoas mais velhas naquela região morrem todos os anos de gripe; talvez umas 25 mil. Não se vacinam, e vivem uma vida boa.

Esse surto exacerbou a resposta política à covid-19?

Uma das grandes lições a retirar é que as pessoas morrem. E morrem naturalmente. Morrer faz parte da vida. Penso que, algures na pandemia, surgiu a crença de que não temos mais de morrer. Mas isso não é verdade. As pessoas morrem, e é assim que a vida é.

Quais as lições a retirar desta pandemia?

Precisamos de aprender. Precisamos de aprender que o debate é importante.

Está preocupado com aquilo em que a Ciência se tornou desde 2020?

Sim, estou muito preocupado. Espero que seja temporário. Espero que os cientistas olhem para isto com muita atenção. O problema é que está agora tão ligada à política. Especialmente, nos Estados Unidos. A Ciência está ligada à política e ao dinheiro. Infelizmente, as pessoas que recomendaram certas coisas… Foi gasto muito dinheiro em vacinas, mas mais dinheiro foi gasto em testes PCR. Pode argumentar que talvez estejam a mudar a forma como estamos na Ciência. Talvez sejam úteis, mas o teste PCR não tem valor económico. Apenas diz quantas pessoas têm a doença. Se fizéssemos testes PCR todos os anos para a influenza [vírus da gripe] também seria um desperdício. São centenas de milhares de milhões de dólares, talvez mesmo biliões de dólares, que foram gastos em testes PCR. A pessoa que inventou o teste PCR tem um interesse. As empresas que fazem os testes PCR têm um interesse. Estas coisas têm de ser todas debatidas. Ainda espero que haja um ajuste de contas.

Aguarda que o mundo caia em si e então perceba o que aconteceu?

Penso que, em parte, as mudanças políticas a que temos assistido, no Reino Unido, agora no Brasil, talvez nos Estados Unidos, mostrem que o público não está contente com as respostas dos Governos à pandemia.

Considera que a Ciência agora é uma fast science? Hoje, um estudo, um artigo científico leva menos tempo a ser publicado comparando com o passado? Parece-me que muitos foram rapidamente publicados e usados imediatamente por políticos e autoridades para anunciarem medidas…

O problema é que… Bom, no meu caso, eu quero publicar os meus resultados e conclusões e tem sido muito difícil, ninguém os aceita. Mesmo em publicações onde eu costumava publicar com facilidade. Aquilo que acontece é que os artigos que se encaixam na narrativa são publicados mais facilmente.

A Ciência é compatível com uma narrativa?

Há uma narrativa. Preocupa-me que a Ciência não deve ter uma narrativa, porque isso implica que se sabe antes de tempo o que se quer. E tem de se ser muito seguro de si para consolidar uma narrativa. A narrativa forma-se, excluindo tudo o resto. Penso que a Ciência, por definição, não deve ser conduzida por uma narrativa.

Mas é precisamente o que sucedeu com esta pandemia…

Por exemplo, as revistas científicas que publicam pesquisa sobre covid-19 ficaram, de repente, muito populares. E depois querem que aqueles autores publiquem ainda mais, mesmo se a pesquisa estiver errada. E isto é muito mau. Talvez estas revistas se arrependam no futuro. Mas entretanto terão a receita da publicação e da publicidade. Se se concluir que a vacina contra a covid-19 tem efeitos adversos, então serão possivelmente processados, tal como os produtores de tabaco foram processados. Mas continuarão com o dinheiro que já lucraram. Basicamente, no futuro, penso que teremos de ser muito mais inteligentes. As pessoas têm sido assustadas para se tornarem estúpidas.

E estamos em 2022!

Desde o início que se perdeu o senso comum. Estou impressionado com Portugal, porque os meus netos estavam em Lagos, mas as escolas estiveram fechadas na altura do Natal de 2020. Em alguns casos, Portugal teve uma atitude mais leve em relação a estas coisas. Na Áustria foi o oposto. As coisas eram muito restritas. Agora, todos desistiram. A China é a grande diferença, mas ali há razões políticas que não compreendo e não se justifica. Curiosamente, todas as pessoas com quem falo, sabem. Todos sabem o que se está a passar. Por isso, não sei o que vai acontecer.

Publicou recentemente um artigo com o John Ioannidis sobre mortalidade excessiva num vasto conjunto de países de renda elevada. O que pensa que está a acontecer?

Para se ver a mortalidade em excesso é medir… Se um hospital disser que uma pessoa morreu com covid-19, não sabemos se a morte se deveu 50% à covid-19, se tinha problemas cardíacos, se era idoso. Não sabemos. Imagine que todos os que morreram com covid-19 teriam morrido dois meses mais tarde automaticamente, de forma natural. Quando medisse a mortalidade, no final do ano, teria números normais. Imagine que morriam em Julho, e Julho teve muitas mortes em excesso, mas depois, em Agosto, havia menos mortes. Só se morre uma vez. Quando se morre com covid-19 não se pode morrer devido à idade. Depende de quem está a morrer. A mortalidade excessiva diz: não queremos saber do que se morre, não queremos saber se é de um acidente automóvel ou com covid-19 ou idade avançada; mas olhamos para as mortes de anos anteriores e, com isso, esperamos uma certa quantidade de óbitos. Porque há sempre mortes.

Pode estimar-se quantas pessoas vão morrer no ano…

Sim. Se os números forem superiores aos esperados, então deve haver uma razão. Pode-se medir para o ano inteiro. Também se pode medir para cada semana. Por exemplo, em Nova Iorque, na pior semana da covid-19, as mortes em excesso, mortes reais, não as reportadas, foi sete vezes superior ao esperado. Foi uma quantidade enorme. Quer dizer que, por cada pessoa que se esperava que morresse, morreram mais sete, extra. Depois disso, houve menos mortes. Se analisarmos o Estado de Nova Iorque, para todo o período da pandemia, é muito similar à Califórnia, à Flórida e a outros Estados. Os Estados Unidos têm um elevado excesso de mortalidade . Há excesso de mortalidade na Europa, mas é mais como o excesso de mortalidade por gripe em 2009-2010. Há coisas que não entendemos. Mas temos agora um outro artigo, que estamos a tentar publicar, mas está a ser difícil. Enviámos a outras publicações, e eles não gostaram.

E é sobre o quê, em concreto?

Mostramos uma forma de calcular as mortes em excesso. Geralmente, dizemos que a mortalidade esperada seria a média de 2017, 2018 e 2019. Isso dir-nos-ia o nível de morte que devíamos esperar. Talvez devêssemos ter escolhido anos diferentes. Assim, pegámos nos países com dados de mortalidade entre 2009 e 2021. E deixámos que o ano com excesso de mortalidade, em comparação, fosse qualquer ano. Só um ano, ou três anos ou cinco anos. Usámos 66 excessos de mortalidade diferentes. E olhámos para todos e encontramos resultados semelhantes. Mas também se vê o excesso de mortalidade que existe em cada ano, não apenas no ano de covid-19. Sabemos quantas mortes em excesso há em 2010, 2011; pode fazer-se comparações. E o que se vê é que, nos países desenvolvidos, na Europa e na América do Norte, o único país onde há excesso de mortalidade, que é pior em qualquer altura dos últimos 10 anos, é os Estados Unidos.

Voltemos ao estado da Ciência. Quando espera que algo mude? Quando é que um cientista com um Prémio Nobel poderá publicar sem dificuldade?

Em geral, em Ciência, uma coisa nova e boa não é aceite. Mesmo antes do Prémio Nobel, sempre que eu tinha algo que era novo, era rejeitado. Tem de se lutar. O John Ioannidis publicou, penso, 60 artigos durante a pandemia, mas lutou tanto… Ele é uma pessoa muito especial. Muito inteligente. E não se zanga. Fica chateado. Eu fico zangado, mas não fico chateado. Ele tem muita paciência. Para mim, é realmente um prazer trabalhar com ele. Ele lutou muito… Ele teve artigos durante nove meses a aguardar publicação numa revista científica, e acabou rejeitado. Ele é alguém que foi muito crítico, mesmo antes da pandemia. É alguém que olha para um artigo, e diz: “este artigo não devia ser publicado”. As pessoas estão zangadas com ele. Ele está certo. Felizmente, ele é muito cuidadoso… Enfim, não sei o que acontecerá na Ciência.

Não vê então como será a evolução da Ciência, no futuro?

Se olharmos para o futuro, por exemplo, para as alterações climáticas – e não me interessa se o aquecimento global é causado pelo Homem ou por explosões solares –, não há dúvidas de que temos um tempo estranho como secas, incêndios, ventos muito fortes, etc.; é uma crise, tal como a covid-19 foi uma crise. Então, aquilo que precisamos aprender é o que temos mesmo de aprender com uma crise. Uma crise, por definição, é inesperada. Mas, durante esta crise da pandemia , as nossas acções causaram mais danos – agora podemos dizer isso com certeza – do que se não tivéssemos feito nada. E isso é muito assustador, porque a quantidade de dinheiro que foi gasto no Mundo para cobrir vacinas, testes PCR, perda de salários e de produtividade, seria o suficiente para fazer uma enorme aposta na energia renovável. Podíamos ter tido um efeito enorme. E não o fizemos.

Teme que a gestão da crise climática possa ser tão mal gerida como a covid-19, com medidas políticas e económicas erradas?

Espero que não.

E com censura?

Espero também que não. Infelizmente, há dois campos: os que acreditam que tudo é uma fraude; e outros que acreditam que é o fim do Mundo. E eu gostava que estivessem a falar uns com os outros, em vez de dizerem: “nós somos os anjos e vocês são os demónios”. Isto é de loucos. Eu gosto mesmo de debater com pessoas que discordam de mim, porque é mais interessante. Falar com pessoas que concordam conosco… Gostar de falar com respeito e, se se zangar, sair da sala. Mas tentar compreender qual é a atitude do outro. Não convencê-lo daquilo que se está a defender, mas tentar entender o que eles estão a dizer. E, se conseguir entender o que o outro está a dizer, pode ajudar a explicar o que está a dizer de uma forma melhor. Não penso que haja um lado mau e outro bom. É uma mistura.

Veja a segunda parte desta entrevista aqui.