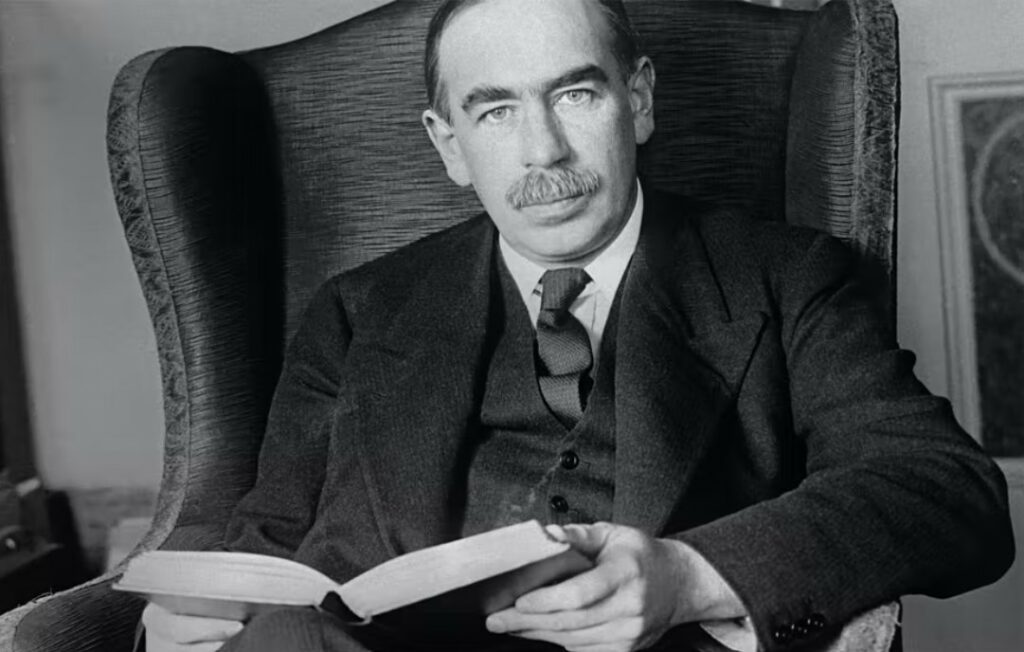

Em férias, aproveito para ler o livro The failure of the “New Economics”: an analysis of the Keynesian fallacies, de Henry Hazlitt. Como sabem,Keynes foi o “economista” que mais justificou o estado omnipresente e omnipotente do Estado.

O Estado Social, com um peso na Economia sem precedentes, teve a sua justificação “académica” com Keynes. Obviamente, para os poderes instalados, as suas “receitas económicas” foram como música celestial. A estrada para um poder estatal sem limites estava aberta.

Para além de um investidor de bolsa fracassado, Keynes era um estatístico que nunca estudou verdadeiramente Economia; só assim se justifica a quantidade de disparates que escreveu ao longo da vida. Apesar disso, o seu livro Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, objecto de análise no livro de Henry Hazlitt, foi elevado ao estatuto de fundador da Macroeconomia!

Para Keynes, o mais importante era o nível de despesa da sociedade: denominado de despesa agregada. Se gasta muito, os produtores são incentivados a produzir mais, empregando, desta forma, mais trabalhadores e promovendo o pleno emprego. Se a despesa total subir demasiado, para além do pleno emprego, ocorre uma subida do nível geral dos preços, i.e., inflação.

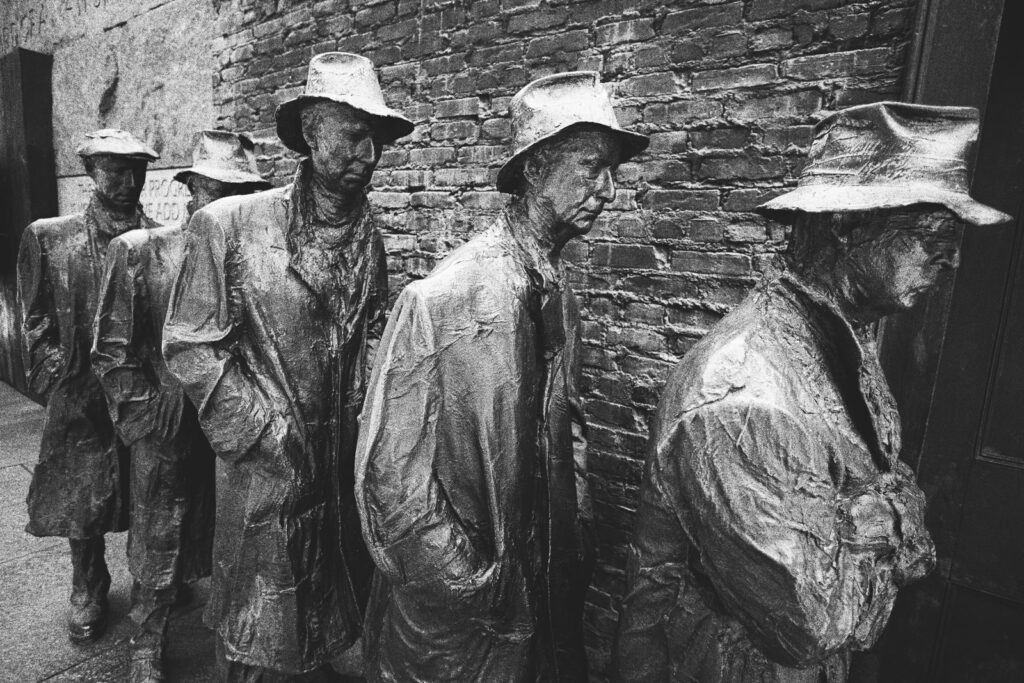

A recessão é o processo ao contrário: a sociedade gasta pouco, os produtores reduzem a produção, gerando desemprego e queda dos preços. Nunca pode haver desemprego com inflação.

Segundo Keynes, a despesa é uma espécie de acelerador da Economia: se vai a fundo, temos pleno emprego e inflação; se vai a meio gás, fantástico, temos pleno emprego sem inflação; se não se acelera, temos recessão e desemprego. Cabe ao Estado acelerar e desacelerar: é simples!

As recessões são causadas por quedas abruptas no nível de despesa agregada. Keynes nunca nos explicou as razões por detrás das mesmas, utilizando apenas o esmorecimento dos “animals spirits” como argumento. Ao longo do século XX, e ainda hoje, os seus discípulos continuam a tentar explicar as razões por detrás desse esmorecimento. Até hoje, sem grandes resultados.

Sempre que há uma recessão e subida do desemprego, qual a solução? O Governo tem de estimular a despesa agregada. Keynes propôs três soluções: (i) inflação, imprimindo moeda; (ii) subida da despesa pública, com o agravamento do défice orçamental; (iii) e redução de impostos.

A terceira hipótese nunca foi verdadeiramente considerada por Keynes. A redução de impostos significa mais dinheiro no bolso dos contribuintes; imaginem se decidem poupar esse dinheiro em lugar de o gastar? Sacrilégio, funesto. Poupar é algo terrível, gerador de um cataclismo económico.

Tais disparates são compreensíveis. Keynes, herdeiro de uma enorme fortuna, nunca trabalhou verdadeiramente na vida; nunca compreendeu, ou não quis, que a poupança é civilização, prosperidade e progresso. Sem poupança, ainda hoje, estaríamos a viver na Idade da Pedra.

Os factores originais que Deus colocou na terra foram: (i) a força de trabalho dos homens; (ii) e a terra, incluindo os seus recursos naturais, como o petróleo, a água, as árvores de fruto…Nada mais. Um náufrago que tenha conseguido sobreviver a nado para uma ilha deserta encontrar-se-á nesse estado: sem bens de capital. O que são? Não satisfazem directamente uma necessidade humana, mas permitem uma enorme expansão da capacidade produtivas, ou seja, da riqueza.

Uma cana de pesca não mata a fome, mas ajuda a incrementar a produtividade de quem tenta pescar; com as próprias mãos seria uma tarefa bem mais complicada! Um barco de pesca é igualmente um bem que não satisfaz qualquer necessidade humana, mas incrementa substancialmente a produtividade de um pescador. Ambos são bens de capital.

Para produzir um bem de capital, esse náufrago irá ter de restringir o consumo para se dedicar a construir uma cana de pesca. Se trabalha durante seis horas a recolher frutos para a sua subsistência, tem duas opções para obter um bem de capital: (i) aumenta as horas de trabalho, por exemplo, para oito horas, com o propósito de obter uma maior quantidade de frutos, não consumido uma parte que servirá para o alimentar na construção da cana de pesca; (ii) diminui as horas dedicadas a recolher frutos, aceitando comer menos durante o tempo que demora a construir a cana de pesca.

Não há milagres. A poupança implica sempre um sacrifício do consumo presente. Não podemos trabalhar mais de 24 horas e os recursos na Natureza são escassos. Para obtermos bens de capital, aquilo que nos irá permitir obter um maior número de bens e serviços por hora de trabalho, necessitamos de poupar.

A poupança é aplicada a criar bens de capital, aquilo que designamos por investimento, como construir uma cana de pesca. O investimento acarreta riscos, apesar de muitos burocratas terem estabelecido que tal não existia – seguro de depósitos bancários é um bom exemplo.

Que riscos podem existir no nosso exemplo? A cana de pesca pode não funcionar; alguém que viveu anteriormente na ilha pode ter deixado uma cana de pesca já construída, deitando a perder as horas de trabalho.

Essa é precisamente a função do empreendedor, utilizar as suas poupanças num negócio, correndo sempre o risco de as perder, mas com a possibilidade de lucros enormes, caso a iniciativa seja um sucesso. Que riscos podem ser? Eis alguns exemplos: a procura que pensava ter pode não aparecer; as preferências do consumidor podem alterar-se, afectando a procura pelos seus produtos.

Um trabalhador corre riscos, pois as poupanças do empreendedor são utilizadas para o pagamento do seu salário mensal. Os eventuais lucros ou perdas são sempre imputados ao empreendedor, é assim que deverá funcionar um mercado livre.

Em conclusão, a teoria keynesiana do “paradoxo da poupança” é, pois, um completo disparate, porque, para esta corrente económica, a poupança agrava uma recessão!

As outras duas vias para o estímulo da despesa agregada são o aumento da despesa ou a impressão de moeda. Ambas, com um impacto muito negativo a longo prazo, como seguidamente explicarei. Para Keynes tal não importa, pois no “no futuro estaremos todos mortos”.

Não interessa que a impressão de moeda significa a redistribuição de riqueza a favor de uma casta de privilegiados junto da impressora de notas; isto sem ocorrer a produção adicional de um carro, de um prego, de nada, apenas uma fatia maior do mesmo bolo a favor de uma casta de privilegiados.

Também não interessa que o aumento da despesa fiscal signifique um agravamento do défice público e, por conseguinte, incremento da dívida pública. No futuro alguém irá pagar a conta com maiores impostos; afinal, estaremos todos mortos!

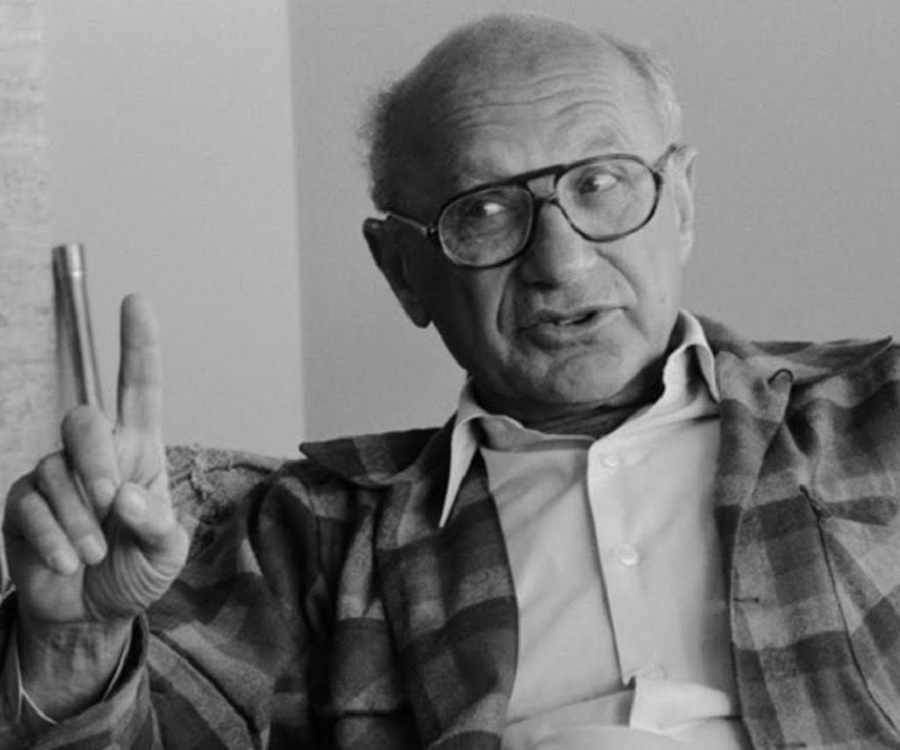

Do lado “oposto” a esta corrente económica, temos uma espécie de oposição controlada, fundada por esse paladino do “mercado livre”, Milton Friedman. Esta é designada por escola monetarista ou escola de Chicago.

Milton Friedman, esse arauto do “mercado livre”, foi o inventor das retenções na fonte – por exemplo, as retenções de IRS (podemos imaginar a nossa reacção se a conta fosse apresentada de uma única vez!?) – e conselheiro de Richard Nixon, presidente norte-americano que terminou em 1971 com a convertibilidade do Dólar norte-americano em ouro.

Segundo os monetaristas, o problema do desemprego resolve-se pelo ajuste dos salários. A livre interacção entre a procura e oferta resolve o problema. Desta forma, bastará uma descida dos salários e as empresas voltam a contratar, fazendo desaparecer o desemprego.

O grande temor dos monetaristas é a descida do nível dos preços: a deflação. Ai Jesus, se tal acontece – tal conclusão, sempre me espanta, dado que beneficia os mais pobres, pois adquirem mais por menos!

Tal como os Keynesianos, para as monetaristas a despesa agregada não pode cair, dado que provoca deflação. Se tal ocorre, as pessoas irão diferir consumo e acentuar a recessão. Segundo a teoria, o Banco Central tem de aparecer e imprimir dinheiro para que tal não aconteça. O confisco da população, em particular dos mais pobres, é justificado em nome de um benefício colectivo: evitar uma recessão!

Qual o suporte teórico para tudo isto? No livro Monetary history of the United States, 1867–1960, Milton Friedman e Anna J. Schwartz analisam a História Monetária dos Estados Unidos. Nesse livro de factos estatísticos, com quase 900 páginas, não dedicam uma linha à enorme inflação criada pela Reserva Federal, o Banco Central norte-americano, durante os anos 20 do século transacto.

Depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra voltou ao padrão-ouro, tentando regressar ao rácio de conversão pré-guerra, mesma depois de ter impresso Libras Esterlinas sem respaldo por ouro, para financiar a guerra. Desta forma, havia o risco de vários países europeus solicitarem a conversão das Libras Esterlinas em Ouro, nesse momento a moeda reserva do Mundo, colocando a nu a inflação criada pelo Banco de Inglaterra durante a guerra.

Quem apoiou o Banco Central inglês? O Banco Central norte-americano, imprimindo enormes quantidades de Dólares norte-americanos, para posterior venda por contrapartida de Libras Esterlinas, evitando a sua queda nos mercados internacionais. Apesar do nível geral dos preços nos Estados Unidos não ter subido durante esses anos, a massa monetária criada pela Reserva Federal canalizou-se para o imobiliário e mercado de acções, onde se sentiu a inflação… Onde já vimos isto?

Milton Friedman nunca nos explicou as razões para a grande depressão que se iniciou em 1929, em particular a impressão massiva de dinheiro e as políticas intervencionistas que agravaram a recessão – impostos sobre o comércio internacional, subsídios, proibição de ajustes salariais e regulação sobre os negócios. Para ele e a co-autora, a Reserva Federal não tinha impresso moeda em quantidades suficientes, deixando esse diabo à solta chamado deflação!

No livro também não nos fala da recessão no início da década de 20 do século transacto, que se iniciou com piores indicadores que a Grande Depressão dos anos 30, mas que foi resolvida por redução de despesa e subida de juros (contracção da massa monetária) por parte da Reserva Federal. Nunca as comparou, tornando evidente o erro das políticas económicas – oculta-se quando não interessa.

Temos agora duas correntes oficiais de teoria económica, ambas suportam intervenções estatais de todo o género, incluindo a impressão massiva de dinheiro em caso de recessão.

Tais teorias económicas, apesar de serem um falhanço completo, são as únicas hoje ensinadas na maioria das faculdades do Mundo Ocidental. Apenas existem e são possíveis pela existência de dinheiro estatal, que pode ser criado em quantidades infinitas e com custos praticamente nulos – basta o apertar de um botão.

As intervenções são sempre em nome do interesse colectivo: para “salvar o Euro”, para “evitar uma recessão pandémica”, para evitar a “fragmentação”.

Quem não se recorda dos falhanços estrondosos destas teorias. Nos anos 70, tínhamos um fenómeno em total contradição com a teoria Keynesiana: inflação e desemprego. Um dos discípulos de Keynes, Paul Samuelson, autor do principal manual de Economia durante décadas desde a Segunda Guerra Mundial, louvava a Economia soviética, mesmo depois do seu colapso no final da década de 80 do século XX.

Quem não se recorda do nosso engenheiro das bancarrotas, quando o mandaram gastar sem freio após a crise do subprime em 2008? Sabemos como terminou a experiência Keynesiana: o Estado português esteve em risco de suspender pagamentos caso não aparecesse uma mão salvífica – o empréstimo do FMI e da União Europeia por contrapartida da emissão massiva de dinheiro.

E a recente inflação, fruto das enormes quantidades impressas de moeda – que irá gerar uma recessão sem precedentes, em nome da necessidade de atingir um objectivo de 2% para a subida do nível geral de preços –, onde já lá vai o objectivo!?

Em nome de recursos inimagináveis a favor do Estado, por forma a intervir de acordo com as “orientações oficiais” das duas correntes económicas, estamos a destruir a poupança, a fonte da prosperidade e do progresso humano.

O sistema bancário controlado pelo Estado através do seu Banco Central impõe juros 0% ou mesmo negativos, enquanto a inflação oficial situa-se em torno de 10%. Esta inflação, criada em nome do “bem”, justificada pelas correntes económicas oficiais, apenas é possível porque existe dinheiro estatal, sem quaisquer restrições à sua emissão.

Temos de voltar a possuir dinheiro sem controlo estatal, onde a taxa de juro seja determinada pela oferta e procura por poupança e que seja escassa, por forma a garantir o seu poder aquisitivo no futuro – uma verdadeira reserva de valor. Para se poupar tem de existir confiança de que essa moeda irá ter um valor estável nos próximos anos, décadas ou mesmo séculos. Caso contrário é uma sociedade que apenas pensa no amanhã e não programa a longo prazo.

A queda de Roma deveu-se ao deboche dos imperadores – que retiravam o conteúdo de prata ao Denarius ou o ouro ao Áureo criado por Júlio César. Constantinopla sobreviveu mais 1.000 anos, em resultado da reforma monetária do imperador Constantino, que impôs seriedade à cunhagem, não ocorrendo qualquer desvalorização do Soldo durante quase 700 anos. Só assim, as pessoas podem poupar: se confiam na escassez da moeda.

Com dinheiro estatal tal nunca será possível, por essa razão, o Bitcoin é a alternativa que se irá impor após a crise financeira que se avizinha. É escasso – apenas 21 milhões –, a sua mineração torna-se extremamente cara à medida que nos aproximamos dos 21 milhões, ou seja, não é possível expandir a oferta em resultado da subida do preço, como acontece com outros bens. E, por outro lado, não é controlado pelo Governo, a razão para a desgraça do Ouro, pois quando existem substitutos – notas e depósitos bancários -, torna-se possível a existência de reservas fraccionadas.

Por fim, outra questão: quase todos os economistas das correntes mainstream detestam o Bitcoin. É um bom sinal!

Luís Gomes é gestor (Faculdade de Economia de Coimbra) e empresário

N.D. Os textos de opinião expressam apenas as posições dos seus autores, e podem até estar, em alguns casos, nos antípodas das análises, pensamentos e avaliações do director do PÁGINA UM.