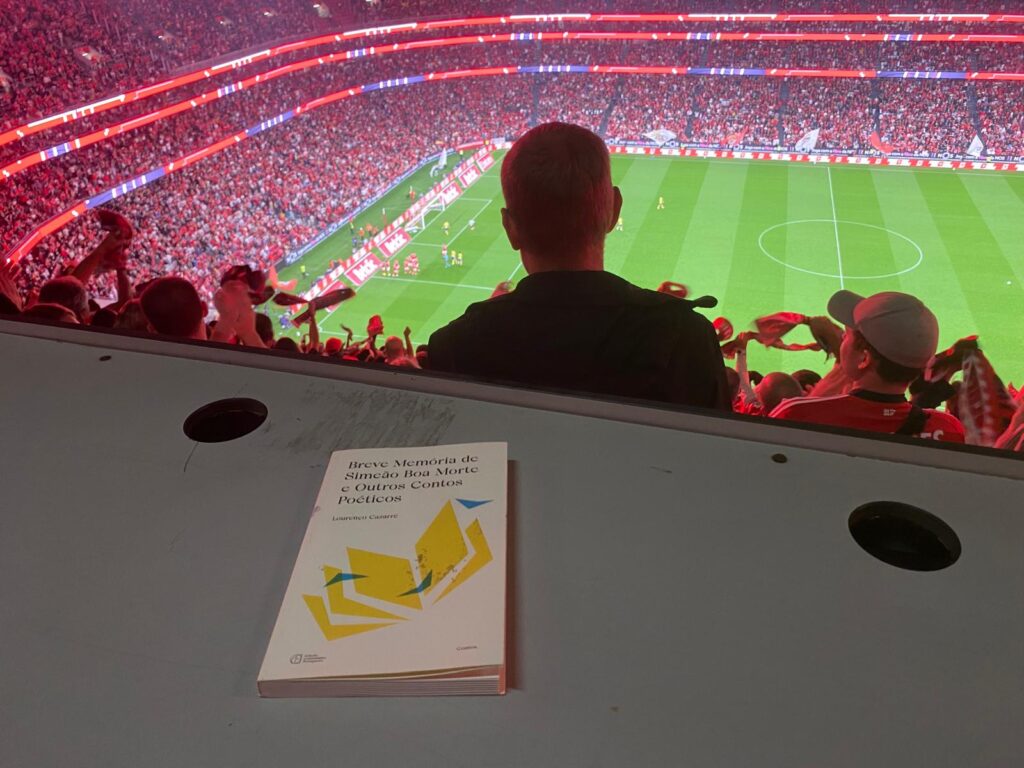

Há coincidências que o futebol trata de transformar em metáforas. No dia em que uma assembleia geral extraordinária aprovava o chamado Benfica District, eu assisti a mais um jogo a partir da Varanda da Luz, esse promontório existencial onde se vê futebol, mas também se encontra oportunidade para reflectir sobre urbanismo, finanças criativas e a influência crescente do VAR na vida espiritual do benfiquista. Tudo ao mesmo tempo, como convém a um clube moderno.

O jogo, esse, começou sofrível, como já começa a ser hábito. E sofrível não apenas no sentido épico do sofrimento redentor — isso seria suportável —, mas naquele outro, mais burocrático, em que se sofre porque nada parece fluir. O Benfica entrou sem controlo, permitiu iniciativa ao adversário, passou largos minutos a correr atrás da bola e a dar a sensação de que o jogo estava sempre prestes a escapar-lhe. A pressão inicial do outro lado foi suficiente para inquietar a Luz e para instalar, cedo demais, aquele desconforto típico de quem percebe que a noite vai ser longa.

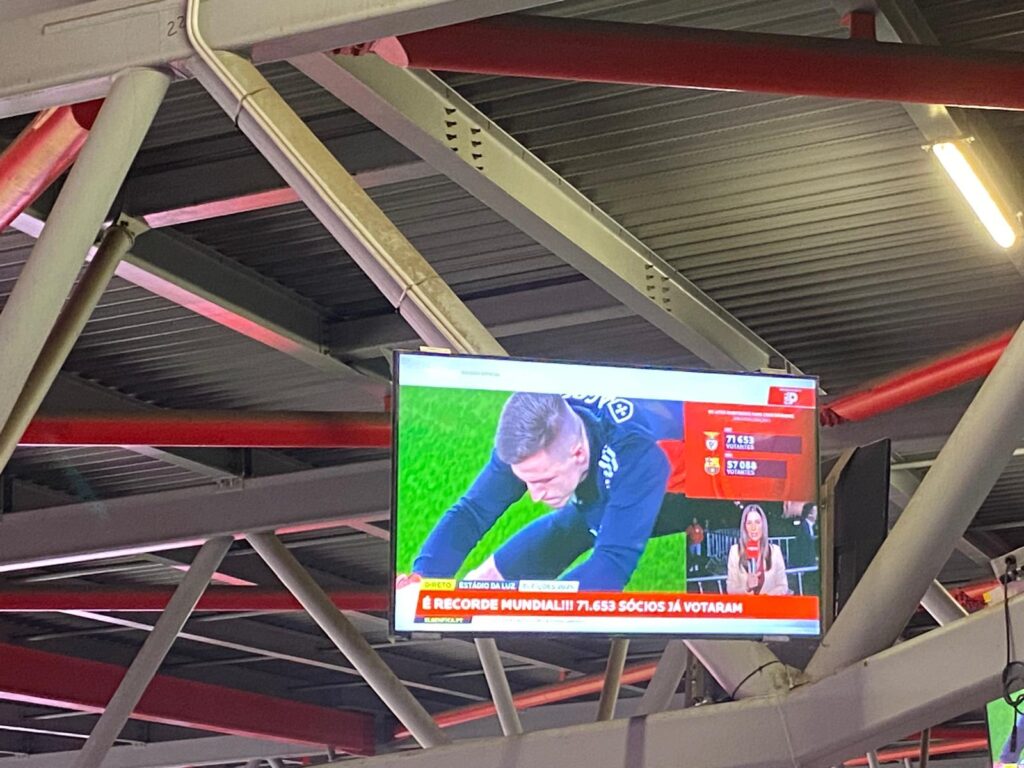

Porém, houve VAR — claro que houve VAR —, houve interrupções, houve aquela liturgia contemporânea de esperar pela decisão como quem aguarda uma sentença administrativa. E foi precisamente numa dessas interrupções que surgiu o penalti, depois de um lance inicialmente mandado seguir e revisto à lupa por uma cotovelada no Otamendi. Veio Pavlidis e marcou, como manda o figurino, com a naturalidade de quem já começa a parecer menos um avançado e mais um instrumento regulamentar. Se isto continuar assim, ainda lhe colocam um apito ao pescoço. Ou um despertador para o lembrar do minuto em que se deve dirigir à marca dos 11 metros.

O golo não trouxe tranquilidade. Pelo contrário: trouxe a ilusão dela. O Benfica melhorou ligeiramente, teve momentos de posse, criou alguma ordem, e a fechar a primeira parte um remate de belo efeito do Pavlidis para facturar o segundo. Mesmo quando ampliou a vantagem, continuou a pairar no ar a sensação de que bastava um descuido para tudo se complicar. E complicou-se. O adversário reduziu ainda antes do intervalo, o estádio encolheu-se — e não foi do frio. A segunda parte surgiu e com ela o estado natural do Benfica: o da ansiedade permanente, com a equipa a gerir mais o resultado do que o futebol.

E viu-se o que não se gosta de ver numa equipa com o historial do Benfica: pragmatismo defensivo caseiro perante uma equipa de meio de tabela, aceitando perder controlo em troca de segurança relativa e lá se foi sobrevivendo entre ameaças ocasionais, bolas paradas mal defendidas e aquela constante expectativa de que algo podia correr mal. Só perto do fim, numa transição rápida e já com o adversário esticado, o terceiro golo apareceu, consumando-se um hat trick do Pavlidis e fechando-se o jogo sem nunca verdadeiramente o pacificar. Foi uma vitória, sim. Mas daquelas que se explicam mais pelo resultado do que pela exibição.

Mas o que verdadeiramente me inquietou não foi o jogo, nem o VAR, nem o penálti do costume. Foi perceber que nesse mesmo dia, em assembleia geral extraordinária do Benfica, se anunciava mais um capítulo ordinário de uma história muito portuguesa: a do betão que avança sempre com a promessa de que desta vez é diferente. Desta vez é planeado. Desta vez é viável. Desta vez é sustentável.

Garantiu o presidente Rui Costa que o Benfica District vai revolucionar o espaço envolvente ao Estádio da Luz, que será um destino nacional e internacional, que haverá pavilhões, hotéis, zonas comerciais, cultura, entretenimento e, imagino eu, talvez até um bocadinho de futebol. O investimento será de centenas de milhões (nunca se sabe ao certo) e a conclusão aponta para 2029 ou 2030, conforme a velocidade a que a Câmara Municipal decidir colaborar. Como se sabe, quando as contas apertam, há sempre mais uns metros quadrados para licenciar.

Se a memória não me falha — e não me falha assim tanto, estava eu no Expresso no final dos anos 90 —, já no passado os direitos de construção em redor do Estádio da Luz foram generosos, para usar um eufemismo simpático. Tão generosos que a autarquia chegou a contabilizar o próprio relvado como espaço verde. Um jardim, portanto. Um jardim com marcações, balizas e bancadas à volta. Lisboa tem destas inovações botânicas e paisagísticas.

E agora, mais betão. Sempre mais betão. Um clube que vive acima das suas possibilidades, como tantos outros, e que depois se apresenta, com ar compungido, a pedir compreensão institucional. Nada de novo, portanto. Apenas mais moderno, mais district, mais anglo-saxónico, porque chamar bairro parece coisa pobre e antiga. Benfica District soa a PowerPoint, a branding, a alguém que acredita sinceramente que mudar o nome muda a substância.

Porém, aquilo que verdadeiramente me preocupa, confesso, é a reconfiguração do estádio, que passará dos actuais 65 mil lugares para 80 mil. E isto através do rebaixamento do relvado. E eu, que já me encontro bem no topo, demasiado no topo nesta Varanda da Luz, começo a fazer contas à vida.

Se o relvado desce e eu fico onde estou, ficarei mais alto, mesmo se ao mesmo nível das águas do mar, mais distante, mais próximo do céu — ou do inferno. A visão do jogo — e a minha já viu melhores dias (e piores, porque, entretanto, a minha miopia teve correcção cirúrgica) — tornar-se-á um exercício de fé.

Mas, bem vistas as coisas, talvez não seja assim tão mau. Se o Benfica continuar a jogar como tem jogado, poupa-me o detalhe. Vejo menos, sofro menos. Há vantagens em tudo.

Enfim, neste jogo, saí da Varanda da Luz com a sensação de que vi um jogo mas vislumbrei também um plano urbanístico, a um penalti e a uma maquete; a um VAR e a um District. Talvez seja esse o novo futebol: menos jogo jogado, mais jogo aprovado, um relvado a descer e o betão a subir.