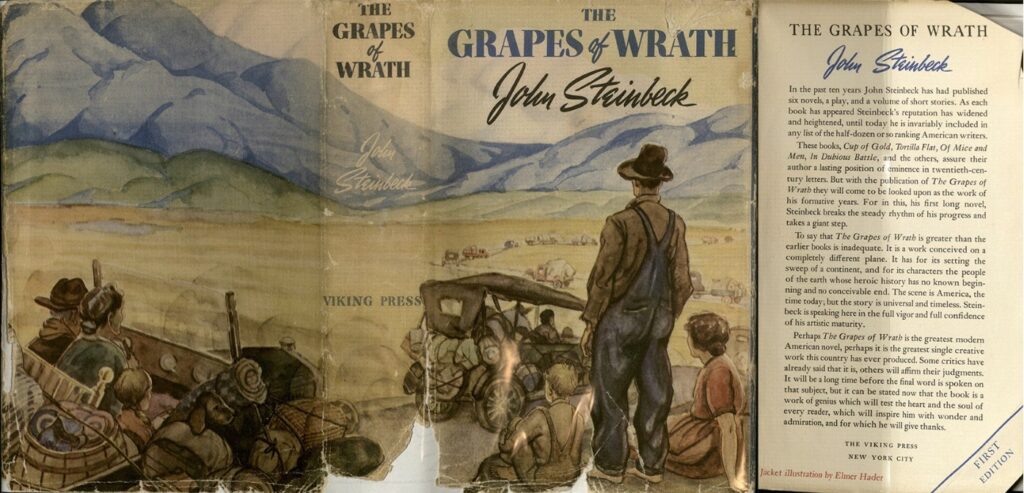

Demissões, boicotes e suspensão de cursos. A invasão de Putin à Ucrânia está a desencadear uma série de medidas contra a cultura de uma região que nos ofereceu escritores como Fiódor Dostoiévski, Lev Tolstói, Anton Tchékhov, Nikolai Gógol ou Vladimir Nabokov, cineastas como Serguei Eisenstein, Vladímir Menchov e Nikita Mikhalkóv, compositores como Piotr Ilitch Tchaikovski, Sergei Prokofiev e Igor Stravinsky, e tantos outros vultos da Arte. E mesmo outros de menor relevo. Mortos e vivos. Enfim, será legítimo culpabilizar todos os russos pela acção do Governo de um país onde nem sequer impera a democracia? Para derrotar Putin temos mesmo de ostracizar também a cultura russa? O PÁGINA UM foi recolher depoimentos de escritores de língua portuguesa.

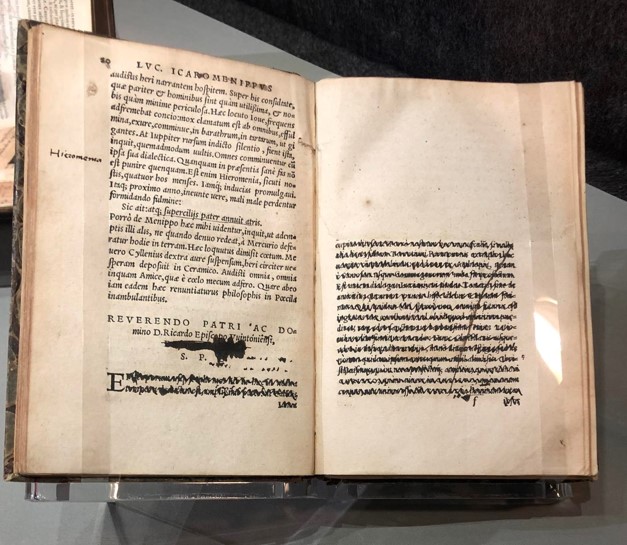

.Não é a cultura russa que se deve boicotar, mas o poder russo que em formato extremista e assassino quer acabar com a cultura que lhe é alheia. A censura é o oposto da cultura. A censura é contra-natura e contra-cultura. Não há culturas perfeitas – como não há culturas imperfeitas. Nem podemos equilibrar em dois pratos de balança uma cultura má comparando-a ao peso de uma cultura boa. Em cultura nada é assim tão bipolar ou dual. Não é expectável que uma cultura difira das outras, ou que possa simplesmente banir-se da pluralidade das culturas, porque essencialmente ela é a tendência para o ilimitado de quem a produz, sentindo-a, agindo-a, pensando-a no germe criativo que a originou. Do uno se faz duo e do duo um grupo, um coletivo, um universo cultural. Assim, a cultura não se promove como identidade, mas estimula afinidades. Assim se retrai como coisa local e coagulada, para correr livremente por cimas das fronteiras. Paul Hazard afirmou que a palavra nem tinha estatuto até ao final do século XVIII quando os alemães, em 1793, lhe dão honras de dicionário. Taylor terá sido o primeiro a empregar o termo, em 1871 quando publicou Primitive culture, onde confundia o termo com um outro que ainda hoje nos ocupa e preocupa: civilização. Confesso não saber o que definem os mestres da Universidade Estatal de Pyatigorsk ou do Instituto Pushkin, estudiosos de cultura. Sei que “actores, dramaturgos e directores de teatros estatais como o Bolshoi apelam ao fim da guerra e outros agentes culturais continuam a protestar internamente contra a invasão, cancelando exposições ou fechando museus”. Também sei que a cultura não é coisa que se uniformize, arme e treine para a morte, como não é feita para confinamentos, grades, prisões de consciência, corredores de morte. Sou contra a censura e ao boicote à cultura russa – porque uma cultura não se boicota e resiste, sobrevive sempre no seu âmago, na sua essência. Sou mais firmemente ainda contra a guerra, essa fórmula cobarde de querer vencer pela morte tudo o que é vida, a começar pela cultura.

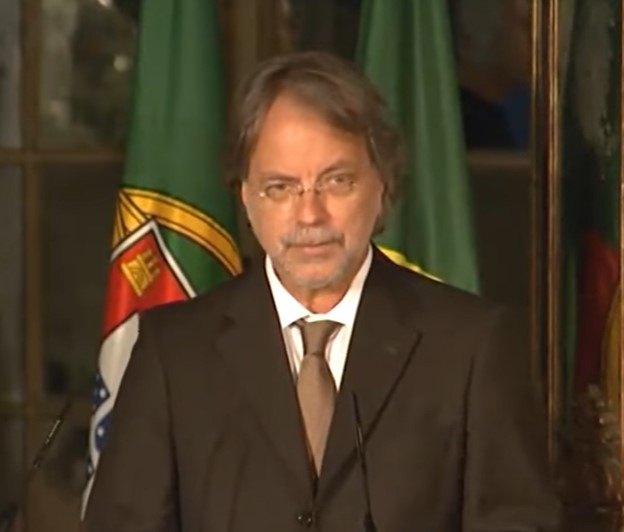

Alexandre Honrado, escritor e professor universitário

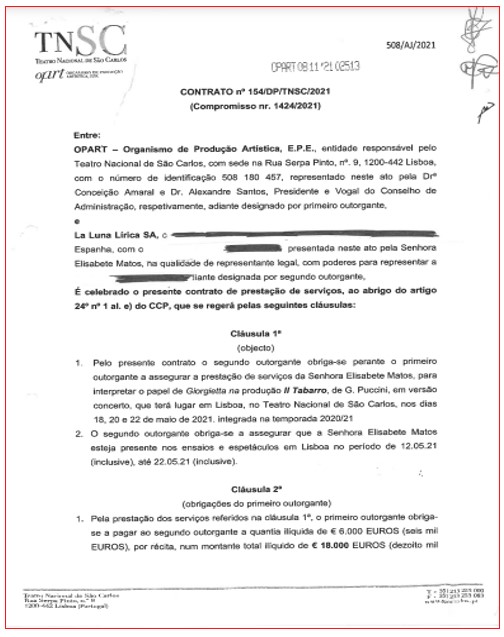

(…) Tratando a cultura como um activo bancário, neste mundo ocidental apela-se ao boicote à cultura russa, como se a música, a literatura ou a arte não pertencessem àquela outra dimensão de património da humanidade. Foi suspenso um curso de Dostoiévski na Universidade de Milão; excluem-se cineastas russos da participação em festivais; maestros são impedidos de dirigir orquestras; pianistas substituídos.

A cultura não se proíbe. Não se cala. Não se reprime (…). [Ler o depoimento completo AQUI]

Alice Brito, escritora e advogada

Quantos ucranianos seriam salvos se o descabelado boicote a Dostoiévski não tivesse sido parado? E quantos ucranianos serão salvos por se calarem as vozes e suspenderem as batutas? Nenhum. Era só.

Ana Cristina Pereira Leonardo, escritora e cronista

Aquilo que posso dizer é que vamos estrear De Luto pela Vida, a partir de A Gaivota, de Anton Tchekhov, com encenação de Hugo Tourita, dia 31 de Março, no Teatro do Bairro. Ninguém cancela Tchekhov.

André Gago, actor e escritor

A minha posição sobre esta guerra – invasão da Ucrânia pelo exército russo – segue a declaração da War Resister’s International feita a 24 de Fevereiro de 2022. É uma posição pacifista, que exige cessar-fogo e negociações imediatas. Caso a agressão dos militares e do governo russo continue, defendo, sempre seguindo a declaração daquela organização, uma proposta de defesa popular não-violenta, recorrendo aos métodos de desobediência civil, que tão bons resultados deram na luta contra o colonialismo inglês na Índia e na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Para mim não há guerras justas e qualquer guerra é um crime contra a humanidade. Não creio que a cultura russa nas suas manifestações artísticas, poéticas, éticas e filosóficas, onde há seres humanos tão exemplares, com uma ética tão elevada e tão humana, como Tolstoi ou Kropotkine, deva ser equiparada a Putin e aos militares russos. Ao invés, promover hoje os aspectos mais nobres dessa cultura é contribuir para uma consciência e uma cultura de paz.

António Cândido Franco, escritor e professor universitário

A sensação é a de que se tenta evitar a desgraça criando-se bodes expiatórios. Tempo estranho, esse que nos deram para viver – ou sobreviver. É muita insensatez em meio a uma realidade de violência, ameaçada pelo caos, a dar total atualidade ao Poema pouco original do medo, do meu saudoso amigo Alexandre O’Neill.

Antônio Torres, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras (cadeira nº 23)

Dado que a minha opinião seria sempre sintética e portanto não poderia naturalmente corresponder ao sentimento profundo, ontológico e filosófico – às vezes até impossível de exprimir – relativamente a esse tipo de questões, prefiro que o meu silêncio público seja a minha forma de expressão. Tal não significa que eu não condene, liminarmente e sem qualquer dúvida este tipo de atitudes ou retóricas ostracizantes de natureza cultural.

Cristina Carvalho, escritora

Sou a favor da divulgação da cultura, mas abomino Putin, a queima dos livros e o silêncio imposto por ditadores. Neste momento de desespero, ostracizar uma das maiores expressões russas pode levar o povo russo a revoltar-se contra Putin.

Cristina Norton, escritora

(…) Todos os dias surge uma nova forma de boicote. É deprimente, mas não será por aí que Putin verga. O grande mistério radica na razão que terá levado Putin a desencadear uma guerra que terá consequências no quotidiano da população da Rússia, hoje completamente ocidentalizada, dependente do vasto arsenal de bens de consumo que moldam o dia-a-dia da geração pós-Perestroika (…). [Ler o depoimento completo AQUI]

Eduardo Pitta, escritor

(…) Dessa vertigem faz parte um desejo de castigar a Rússia com toda a estirpe de sanções. Ora, quanto a esse ponto, sendo a favor de sanções económicas, parecem-me todavia eticamente questionáveis as medidas de isolamento da Rússia em campos como a Cultura, o Desporto ou os meios de comunicação em geral (…). [Ler o depoimento completo AQUI]

Fernando Pinto do Amaral, escritor e professor universitário

Que génios russos como Tchaikovsky ou Dostoievski estejam a ser, no Ocidente, banidos da oferta cultural é ‒ sejamos sucintos ‒ uma mostra de reles exibicionismo. Eu explico.

Os actuais “cancelamentos” em matéria de cultura nascem desta conjugação fatal: a da vaidade doentiamente exibicionista e do sentimento de inferioridade que entra pela cobardia. Esse transtorno mental conduz a leituras oportunistas do passado, satisfazendo alucinadas moralidades, acríticas até ao desumano.

Importa rirmo-nos, olhos nos olhos, desses vaidosos. Fazer-lhes ver que mentes retorcidas não nos impressionam. Que a Arte não tem país, não tem fronteiras. nem sequer povo. Que os seus sorrisos contentinhos de nos terem sonegado o que nos faria, a todos, felizes, esses sorrisos são um esgar parado, fútil, inexpressivo. Que, ao contrário dos génios, deles, deles, nada ficará. Sim, a História é terrível. Porque sabe vingar-se.

Fernando Venâncio, linguista e tradutor

Putin é um louco e com loucos não se negoceia. Não é possível. A forma que o mundo encontrou para isolar Putin – a das sanções – vai ser eficaz. Já está a ser eficaz, pois já está a criar descontentamento junto dos oligarcas russos. Levar essas sanções ao mundo da cultura e do desporto faz parte da mesma lógica de criar um descontentamento interno e generalizado. Ontem vi um atleta russo, muito jovem, subir ao pódio, com a insígnia da Ucrânia, desafiando claramente Putin. É importante, sim, não confundir o povo russo com Putin. A cultura e as grandes manifestações desportivas sobrevivem a todas as sanções e castigos. É histórico!

Helena Trindade Lopes, escritora e professora universitária

A Rússia não é Putin. Putin é, em parte, um produto do Ocidente. Não se emendam mais de duas décadas em duas semanas. E não se emendam com ignorância (esquecer a biografia de Dostoièvski, por exemplo), hipocrisia (procurar petróleo na Venezuela) e cancelamentos moralistas e muito cómodos. A cultura russa pode salvar-nos dos autoritarismos. Basta não ostracizar o que não conhecemos bem.

Jerónimo Pizarro, editor, crítico literário e professor

(…) Os fins justificam tragicamente os meios e, por muito doloroso que seja para criadores, artistas e desportistas russos, o isolamento deve ser ostensivo. Público e notório. Doloroso. Sem tréguas olímpicas. O país agressor deve ser tratado como um pária, até porque outras camadas pós-Ucrânia se seguirão. De outras geografias vizinhas falo (..). [Ler o depoimento completo AQUI]

João Lopes Marques, escritor e jornalista

Muitas vezes sinto que a sociedade se divide entre os pensadores e os “salivadores”. Os que pensam defendem coisas boas e coisas más. Ainda assim, pensam. Em cada caso, lá terão as suas razões e os seus argumentos. Agora, os que apenas salivam – do ponto de vista Pavloviano – não pensam, são fruto de reflexos condicionados. Apenas reagem. Até podem reagir bem, ainda assim, não pensam.

Perdoem-me se cito Ivan Pavlov, um médico russo do início do século XX. É que agora, os “salivadores” estão condicionados para atacar tudo o que é russo. E porque vão todos em turbas de um lado para o outro, na sua cegueira, por vezes atropelam o que é mais elementar. Quando se cancelam espectáculos do Ballet Bolshoi de Moscovo, se proíbe o hino russo a atletas que subam ao pódio, se proíbe a participação de artistas plásticos russos em mostras de arte, se boicotam filmes russos em competições… então estamos a confundir a árvore (Putin) com a floresta (o povo russo), e estes agentes culturais estão perante uma discriminação por motivos étnicos e políticos. Acaso, não é isso que condenamos? Alguém acredita que vai derrotar Putin, acabando com o curso de Dostoievski na Universidade de Milão? Ridículo.

Há coisas mais importantes a fazer, do que ostracizar a cultura e ressuscitar o Santo Ofício. Era bom pensar mais e “salivar” menos.

João Morgado, escritor

A arte é, por definição, um grito de liberdade. Boicotar a literatura, a música, o cinema ou os próprios artistas russos equivale a boicotar a resistência ao totalitarismo, por oposição ao totalitarismo. Eu diria que é como atirar fora o bebé com a água do banho, se não corrêssemos o risco de o velho Fiódor ser o primeiro a apaixonar-se pela imagem.

Joel Neto, escritor

Esta guerra é um horror, e Putin o responsável por ela. Qualquer boicote à cultura russa é disparatado e contraproducente.

Julieta Monginho, escritora

Em plena Guerra Colonial, Amílcar Cabral, o mais notável dos líderes independentistas, várias vezes sublinhou que a guerra se travava contra o regime vigente em Portugal e não contra o povo português. Nessa mesma linha, condenar (como eu condeno) a invasão da Ucrânia é condenar um regime e o seu líder, Putin. Não pode ser condenar o povo russo e a sua cultura.

Manuel Alberto Valente, poeta e editor

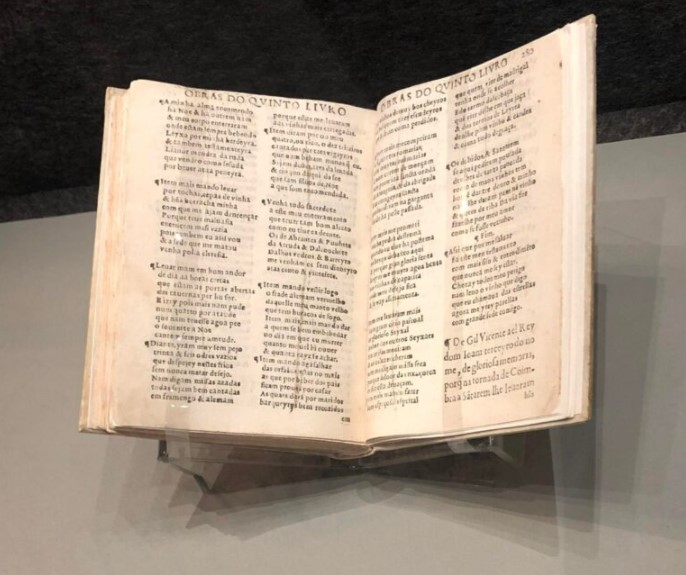

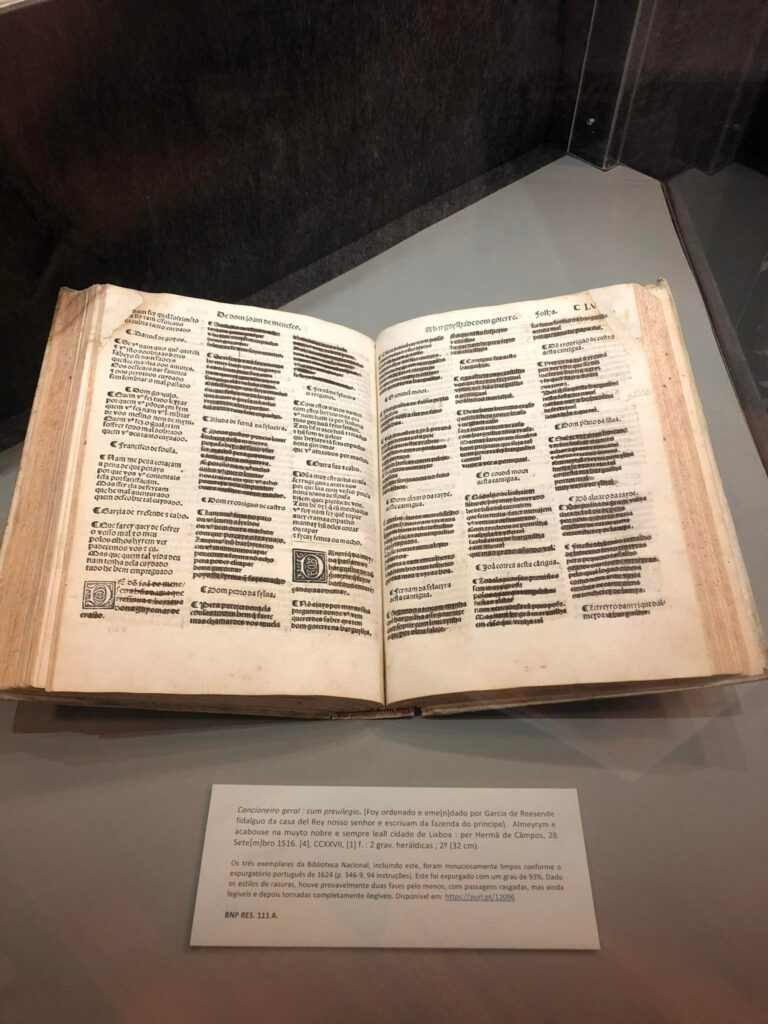

Não me parece que ostracizar a cultura russa seja a melhor forma – e a mais sensata – de criticarmos e de manifestarmos a nossa oposição a um conflito bárbaro. Criticar convictamente a invasão da Ucrânia é imperioso e fundamental, mas essa crítica não pode, do meu ponto de vista, levar ao restabelecimento de um novo Index Librorum Prohibitorum. Retirar da estante e atirar pela janela como forma de protesto os clássicos russos que sempre apreciámos seria, quanto a mim, um sinal de retrocesso civilizacional.

A cultura russa não tem culpa do que fazem os dirigentes políticos russos. Vamos rasgar os bilhetes do concerto da Galina Gorshakova a que assistimos com enorme prazer? A Anna Netrebko (nem sei se ainda é russa…) deixará de passar na Antena 2? Sejamos sensatos… Não foi por razões similares que criticámos a destruição de Budas pelos talibãs? Por isso, o russo Gogol, que nasceu em actual território ucraniano e é um dos meus escritores favoritos, vai continuar a ser lido e relido – independentemente de as suas histórias se passarem em S. Petersburgo ou não –, tal como Tchékhov – russo, que passava férias na agora sacrificada Crimeia e onde escreveu algumas das suas histórias. Como não deixarei de considerar A fome, do Knut Hamsun, um dos mais maravilhosos livros que já li, independentemente de ele ter oferecido ao sanguinário Goebbels a medalha do Nobel que recebera.

Durante o dia, enquanto trabalho, tenho o hábito de ouvir música, e Mussorgsky e Glinka são companhias frequentes. Penso continuar a ouvi-los, sem que tal diminua o que penso desta invasão: um acto bárbaro e cruel.

Marcelo Teixeira, editor e escritor

Estou completamente contra a censura das obras russas e o boicote dos maestros e profissionais oriundos da Rússia. Deve-se distinguir o que é a guerra (que é da autoria do governo de Putin) do ataque generalizado às obras russas, que nada têm a ver com os ataques de Putin. Sou apologista das sanções económicas à Rússia por uma questão de estratégia política, mas absolutamente contra a censura.

Maria João Cantinho, escritora e professora

Há tão pouco que possamos fazer contra a monstruosidade do regime de Putin que nos precipitámos a castigar, a cancelar ou proibir tudo o que venha da Rússia. É importante diferenciar o regime que oprime do povo que é oprimido, muitos russos opõem-se a Putin, muitos foram presos e muitos vivem com medo. As sanções às representações oficiais russas são uma forma de pressão que, embora comportando alguma injustiça, pode atingir o regime e fazer pressão sobre ele. A russofobia e o boicote à arte russa (seja ela do passado ou do presente) é contraproducente e é um ataque à liberdade que deveríamos defender.

Nuno Camarneiro, escritor e professor universitário

De todas as medidas que se podem tomar contra a Rússia (ou deveríamos escrever “contra Putin?”), o chamado cancelamento cultural será a pior delas. Muitas vezes, a resistência intelectual foi a única a fazer frente às ditaduras, aos autoritarismos, e os escritores, os cineastas, os criadores em geral, estão talhados para esse papel. Veja-se (leia-se) a forma como Gogol punha a nu o absurdo dos poderes. E mesmo que não haja uma resistência explícita, engajada, digamos, é sempre errado parar a fruição cultural em nome de algo. Lá diz o chavão, nos lugares onde se queimam livros, acaba-se a queimar pessoas. Mesmo que simbolicamente.

Pedro Vieira, escritor e apresentador

O monstro da guerra entrou pelas portas da Ucrânia adentro. É um facto. Putin e a sua entourage prepararam esta festa de sangue, firmemente decididos em que nenhum regime democrático nasça à sua volta. Cortar-lhe todas as fontes de lucro é a maneira mais rápida de, por um lado, secar os apoios ao regime e, por outro, agitar a massa entorpecida de russos, habituados ao silêncio. Não me parece necessário isolar também a cultura ou o desporto russos. É provavelmente entre os primeiros que estará a maior fonte de contestação. Como em todo o lado, é no meio de escritores e outros artistas que se vislumbrará as decisões de Putin com mais clareza. Sou contra, portanto. Mas, confesso que no meio do som das bombas a cair sobre a população ucraniana tenho alguma dificuldade em me centrar no drama de exposições canceladas e concertos adiados, temporariamente. A cultura russa sobreviverá, porque é antiga e forte. Quem não se levantará com vida serão os homens, mulheres e crianças caídas na fuga.

Possidónio Cachapa, escritor

A invasão de um país soberano como a Ucrânia é lamentável a todos os níveis.

Mas é notória a falta de racionalidade e bom senso na resposta dada pelos actores mais importantes. A primeira resposta é a opinião pública, de novo condicionada ao exagero para haver só uma solução, só um mau-da-fita, só uma vítima e um agressor.

Não estamos perante um jogo de Benfica e Sporting, há nuances, cinzentos que a comunicação social não só não discute, como faz questão em ignorar. Nessa onda de bandeiras e “vamos em força para a 3ª Guerra Mundial”, é importante ficar à tona e continuar a nadar na PAZ, é o único objectivo que interessa, apesar da indústria do armamento já se estar a babar com os lucros e os seus lacaios com as sobras.

Não existem bons e maus nesta história, só maus. E os povos, sobretudo o povo ucraniano mas por arrasto todos nós com estas sanções que não nos atingem como bombas, ainda, mas como a continuação de extremas dificuldades que temos vivido, são os sacrificados. Os líderes, esses riem-se com o jogo de xadrez da hipocrisia.

Quanto às sanções culturais. Que dizer?… Onde está o respeito pelos russos, as maiores e mais corajosas vítimas de Putin?

Raquel Ochoa, escritora

Sim. Afinal, para que serve a cultura senão como arma de guerra? Eu já queimei os meus livros de Tolstoi e Dostoièvski. E também os do Isaac Asimov. Ia queimar o Bulgakov, mas a minha mulher lembrou a tempo que, embora escrevesse em russo, nasceu na Ucrânia. E estou muito arrependido de ter visto os filmes do Tarkovski. Em minha defesa, adormeci sempre.

Rui Zink, escritor e professor universitário

Se sou o que sou devo-o em parte à cultura russa. Não seria o mesmo hoje caso não tivesse lido Dostoievski, Tolstoi, Tchékhov; sem ter ouvido Rachmaninoff, Stravinski; sem ter visto os filmes de Tarkovski, as pinturas de Rublev. E por aí adiante. Condenar veementemente esta invasão e guerra, estar contra um louco facínora como Putin, mas ao mesmo tempo estar de acordo com o amordaçar da cultura russa, tornando-a num lobo mau, parece-me um gesto absurdo, estúpido. Uma aproximação perigosa ao fascismo e a um regime ditatorial contra o qual devemos supostamente lutar.

Sandro William Junqueira, escritor

Em vez de silenciar a voz pujante da soprano Anna Netrebko, quero ir a um concerto de Anna Netrebko e, nos encores, gritar palavras de ordem contra Putin. Em vez de cancelar o Bolshoi, quero ver uma das melhores companhias de bailado em palco e, no fim, levantar-me com cartazes proclamando “Glória à Ucrânia”. Não é a riquíssima cultura russa que quero silenciar, é o ditador Putin. Eu não seria quem sou sem as minhas referências culturais russas, sem Dostoievski, Anna Karénina, Tchékhov. Eu não seria quem sou sem as minhas paixões russas, sem Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Maia Plisetskaia, Maxim Vengerov, Grigory Sokolov, sem o concerto para violino de Tchaikovsky, sem o concerto para piano nº 3 de Rachmaninov. O povo russo não é Putin. Combatamos Putin e os oligarcas, deixemos a cultura em paz. Porque a cultura é um dos caminhos para a paz. E, assim como uma invasão é uma invasão, censura é censura.

Tânia Ganho, escritora e tradutora

Dostoievski costumava dizer que os russos eram metade homens, metade ursos. A metade ursa (Misha) tende a prevalecer quando toca a lideranças. Putin é uma variante de czar torcionário, mais do que um revivalismo estalinista, cujo mando de um circo de feras já estava em curso, bem antes de dirigir as garras contra o quintal da Ucrânia. As sanções, externas e internas, políticas, económicas ou culturais, só tenderão a atiçar os costumes bravios. Nunca, porém, um criador russo opositor do regime deixou de levar avante a sua luta individual. Soljenitsine ou Chalamov são exemplos felizes de resistência do fado totalitário eslavo. Do outro lado da barricada, os herdeiros de Nestor Maknó sobreviverão, pois debaixo das terras do valioso quintal está uma índole de teutões indomáveis.

Tiago Salazar, escritor

O desafio aqui é encontrar uma resposta para o pouco que podemos fazer em relação à agressão russa sem desencadear uma resposta que precipite uma guerra para a qual ninguém está preparado. Os poucos meios de que dispomos são de carácter não bélico e de eficácia por ora impossível de determinar. Podemos – e devemos – aplicar sanções, que são uma forma de condicionar o povo russo a colocar-se do lado oposto ao governo de Putin. Sendo que a Rússia não é de todo uma democracia e não dispõe de liberdade de imprensa, não sabemos como estas medidas serão interpretadas pela população e não estamos em condições de antecipar a sua eficácia. Já vimos também que os muitos russos que se vêm manifestando pela paz acabam por pagar muito caro o seu apoio ao povo ucraniano. É um xadrez muitíssimo complicado e temos a sensação de que qualquer passo em falso pode, no mínimo, encobrir o futuro da europa e, num caso limite que ninguém quer conceber, o futuro do mundo e de toda a vida na terra.

Quanto à censura concertada relativamente à cultura ou à arte russa, é preciso separar aquilo que é a Rússia promovendo-se a si mesma por interposta pessoa dos seus artistas ou dos seus atletas e, nesse caso, ser absolutamente intransigente na recusa em receber delegações russas e os artistas ou atletas russos cuja único «pecado» é terem nacionalidade russa; a esses naturalmente, nada lhes deve ser barrado. Quanto aos livros de Dostoievski ou à música de Tchaikovsky, aparentemente alvo de censura aqui e ali por parte de alguns invertebrados permanentemente com medo de não estarem do lado certo da ética sem saberem, no entanto, soletrar a própria palavra, é dar-lhes a mesma importância que aos censores moralistas de qualquer religião ou as muito contemporâneas vagas de escândalo em que as pessoas se entretêm a doutrinar-nos sobre o que devemos ler e como o devemos fazer. No fundo, é passar por eles e mandá-los à merda.

Valério Romão, escritor