Qualquer tentativa de breve definição daquilo que se entende por film noir corre o risco de ser redutora. Mesmo uma exposição mais alongada, que possa ser inscrita numa revista da especialidade, poderá ser muito insuficiente, ou, se tentar dar uma imagem aberta do conjunto de obras a que se tem chamado film noir, poderá incorrer na superficialidade vertiginosa das referências e alusões, porque esta não podem ser explanadas na continuidade do texto que procura circunscrever o fenómeno.

Assim, tentando fazer uma breve apresentação do corpus dificilmente discernível e quase impossível de encerrar, buscando, simultaneamente, elucidar um pouco a origem da designação genológica, mostrando como ela se conceptualizou, tombamos na ladeira escorregadia do acto redutor para nos precipitarmos, em seguida, no negrume sombrio e letal de uma referencialidade que pouco mais é do que alusiva.

Contudo, pelo (pouco) que se exporá em seguida, verificará o leitor destas linhas, eventual espectador empenhado, ou mesmo fanático, que não pode ser de outra maneira.

De algum modo, embora se constitua como género, enunciando assim a finitude, pelo menos teórica, do corpus a que se refere, o film noir categoriza muito mais do que aquilo que pode ser entendido como o conjunto, já de si gigantesco, dos filmes que nele se integram. A expressão, que podemos entender como um termo conceptual, liga-se, de modo forte, a um agrupamento de filmes descritíveis como histórias de acção, intriga e mistério, em torno de um ou mais crimes, sendo o (ou os) protagonista potencial vítima de uma urdidura, às quais, mais recentemente, se tem aplicado, também, com frequência a designação de thrillers.

A conduta criminosa, a acção para a travar e a mente dos antagonistas surgem como centrais para definir os traços fundamentais do conjunto de obras que são a referência fundamental do termo. Mas não é tudo. A síntese que Abílio Hernandez Cardoso faz dos eventos e contextos que originam a designação ajuda-nos, pela sua justeza e brevidade:

“Quando, em 1946, Nino Frank utilizou, pela primeira vez a expressão film noir, cunhando assim uma designação que viria a ser adoptado pela generalidade dos historiadores, teóricos e críticos de cinema, fê-lo com a intenção expressa de descrever aquilo que ele entendia representar uma tendência emergente no cinema americano produzido durante a guerra. Nesse verão, em pouco mais de um mês, estrearam-se em Paris cinco thrillers desse período, nos quais Frank detectou um desvio significativo relativamente às normas dominantes do cinema clássico de Hollywood, tanto no campo narrativo, como no temático e estilístico”.[1]

Se o nascimento do termo fica assim esclarecido, bem como fica aludido o contexto em que é criado, ou seja, o da chegada às salas europeias, particularmente as francesas, do cinema produzido no interior do sistema clássico de Hollywood, em moldes que se apresentam como novidade, seria bom explicitar, desde já, quais os traços que terão impressionado Nino Frank, marcando o género que ele designa por “aventure criminelle”, no título do artigo que publica na revista L’écran français.

Esse “nouveau genre policier” que, na época, ainda não se designava, nem na totalidade nem em parte, por “thriller”, além de um nome, que lhe foi dado, precisava de ser definido. O que Frank faz, ao dizer que os filmes surgidos nesse verão, em França, eram policiais com um estilo mais negro, repletos de aspectos visuais apelativos, uma narração complexa e uma forte incidência na psicologia (cf. in Ballinger e Graydon, 2007: 4).

Posteriormente, a partir desses reparos, os estudiosos foram precisando o alcance e a minuciosidade das características identificadores do género. É a ainda a Hernandez Cardoso que recorremos para sintetizar os traços que os críticos, estudiosos e teóricos foram determinando na produção artística em causa:

“Desses traços, um dos mais frequentemente referidos é o de um estilo visual marcado pela predominância de uma tensão entre luz e sombra, visualmente traduzida no efeito chiaroscuro, e pelo uso frequente de linhas oblíquas e ângulos muito acentuados, que produzem um efeito de desequilíbrio composicional da imagem. Igualmente recorrente é a menção ao carácter sinuoso e complexo dos procedimentos narrativos, onde avulta o uso do flashback e da voz sobreposta. Do ponto de vista temático, os elementos mais valorizados incluem a presença obsessiva de um espaço urbano, nocturno, corrupto e opressivo, bem como a presença de uma nova imagem de mulher, marcada pela assunção uma sexualidade sem remorso e personificada na figura da femme fatale. No centro deste mundo instável, fica reservado para a figura masculina o estatuto ambivalente de herói-vítima. Não admira, por isso, que ao noir se atribua em geral uma visão do mundo eminentemente existencial, aprisionada entre o desejo de valorização da liberdade individual e a noção do carácter inexorável do destino” (2001: 108).

Para um leitor que não esteja completamente desprevenido, que se mova apenas alguns patamares acima da literacia básica, este conjunto de traços não pode deixar de ser sugestivo. Talvez não todos, imediatamente e em todas as suas extensões, mas, pelo menos, alguns de modo mais ou menos gritante. Segundo o que nos é dado reconhecer, fazendo decorrer alguns conhecimentos que nos foram fornecidos por produções artísticas com as quais convivemos, bem como pelas observações de estudiosos que se têm interessado pelas diversas facetas culturais das quais o cinema emerge e com as quais mantém, ainda hoje, fortes laços de intercâmbios e influências, podemos afirmar que a lista das actividades artísticas e de representação em geral que estão na origem dos traços dominantes que caracterizam o noir é enorme. Tentaremos apresentar algumas delas, muito sumariamente, procurando manter sempre a referência aos elementos apresentados na síntese que acima citámos.

O efeito central, que dá nome ao fenómeno artístico, o negro, emergente na sua contraposição ao luminoso, decorrente, muitas vezes do modo como os focos de claridade lançam as sombras dos objectos com que esbarram, é central na produção do expressionismo alemão que, como se sabe, foi um dos movimentos ou escolas que, no tempo do mudo, lançou as bases da formação do cinema narrativo cuja dominância fez triunfar a forma de expressão tal como a conhecemos hoje.

É claro que, se juntarmos a este traço, só aparentemente formal, a presença do tal traço temático do espaço urbano, nocturno, ameaçador e até mesmo aterrorizante, temos a marca influenciadora do próprio naturalismo literário e de certas variantes do gosto popular do gótico. E, se a isso adicionarmos a importância da perspectiva, mais ou menos perturbada pelo medo ou angústia, através da qual esse universo é visto, em imagens que têm, por vezes, a marca imprecisa e alógica do sonho, percebemos como o próprio conhecimento psicanalítico é convocado nestas obras, ainda que nem sempre de modo rigoroso ou, pelo menos, parcimonioso.

É bom que se note que as variantes francesas da narrativa gótica literária eram incluídas num género designado por roman noir, para o qual muito contribuiu Sade, um autor fundamental para compreender a dialéctica do bem e do mal em que a mulher (ou o homem) fatal e o/a protagonista, vítima ganha todo o sentido, em extensão, aprofundamento e variedade. Será bom lembrar ainda que, mais perto de nós, numa posição de grande proximidade temático formal das obras nucleares daquilo a que se chamou film noir, estão os romances policiais publicados em França numa colecção a que se chamou La Série Noire, fazendo eco do nome da revista americana Black Mask, que tinha publicado histórias do autores que eram nome de referência da colecção francesa.

Os autores dessas colecções, como não podia deixar de ser, constituíam, quase todos, o cânone de onde saíam os argumentos do filmes mais ampla e unanimemente reconhecidos como noir. No interior do sistema relativamente coeso que era a literatura de massas de então, surgiam em modelos editoriais (colecções, publicações especializadas), como volumes que na Europa se chamavam romances policiais ou detective novels e nos Estados Unidos pulp fiction[2].

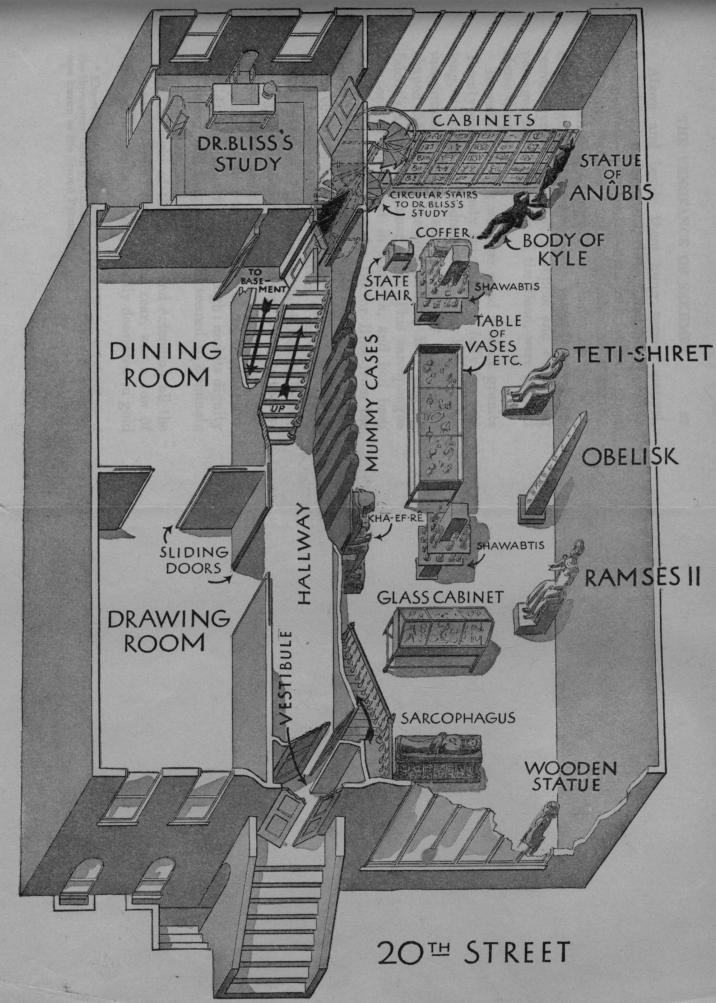

O cânone de que falamos distingue-se, no entanto, da literatura policial tradicional, por secundarizar (ou mesmo anular) o modelo da investigação do crime problema ou do evento mistério (o whodunit), dando toda a ênfase à acção física, e, muitas vezes, à intervenção musculada, à resolução violenta do “mistério”; e fazendo o meio, a psicologia das personagens e os ambientes emocionais sobreporem-se aos espaços quase “experimentais” ou altamente estilizados que o “romance problema” tradicional enfatizava (repare-se, por exemplo, em plantas ou planos de pormenor que S.S. Van Dine fazia das mansões e locais arquitectonicamente nobres, que Philo Vance visitava, os quais quase se assemelhavam a maquetes).

The Scarab Murder Case (1930): maquete da “casa museu”, o local do crime, p. 34 in https://www.fadedpage.com/showbook.php?pid=2013112 (cons. 21 de Maio de 2018)

Como diz Chandler, um dos maiores autores, entre os que incrementaram a junção do policial com o noir:

“O realista do crime escreve sobre um mundo em que gangsters podem dirigir nações e quase governam cidades, em que hotéis, prédios de apartamentos e restaurantes famosos pertencem a homens que fizeram dinheiro com bordéis, em que uma estrela de cinema pode denunciar [o gang], e o homem de aspecto decente do fundo do corredor é o patrão do jogo clandestino; um mundo onde um juiz com a cave cheia de bebidas alcoólicas de contrabando pode mandar um homem para a cadeia por ter uns decilitros no bolso; onde o Presidente da Câmara duma cidade pequena pode, por dinheiro, ser cúmplice dum assassínio; onde ninguém pode passar em segurança numa rua escura, porque a lei e a ordem são coisas de que falamos mas evitamos praticar; um mundo onde é possível assistir-se a um assalto à luz do dia e ver quem foi, mas desaparecer rapidamente no meio da multidão sem contar a ninguém, pois os assaltantes podem ter amigos com armas de cano comprido ou a polícia não gostar do testemunho e, em qualquer dos casos, o advogado venal da defesa pode sentir-se autorizado a abusar e a enxovalhar uma pessoa em pleno tribunal, perante um júri de mentecaptos seleccionados, sem outra oposição da parte do juiz que não seja uma admoestação de circunstância, porque o cargo de juiz é um cargo político”(2012: 73).

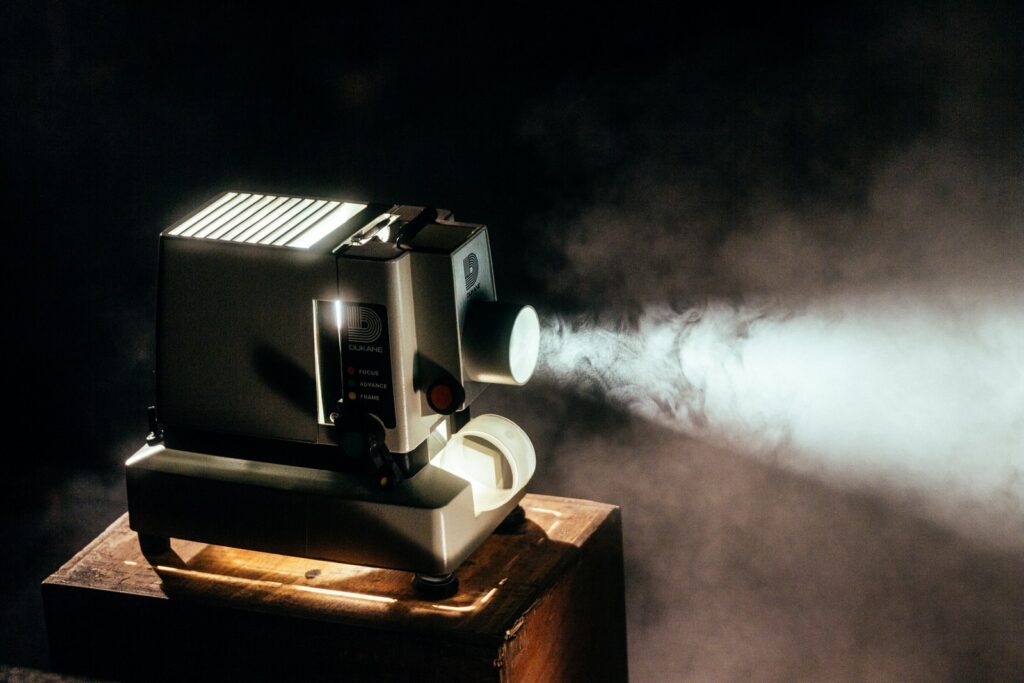

Quanto ao aspecto eminente e criativo da sintaxe narrativa que a nova “escola” de cinema apresenta, podemos dizer que ela assenta em dois aspectos fundamentais da construção do relato ficcional: na simultaneidade de dois registos de enunciação, o da focalidade da câmara e o da voz off, sendo que o registo oral é, quase sempre, homodiegético ou mesmo, mais “poeticamente”, autodiegético (ficando o registo marcadamente extradiegético – de feição heterodiegética ou “autoral”, ou de marca autodiegética, rememorando eventos acentuadamente revolvidos e já distanciados – para o efeito documentário, que muitas vezes emerge, por exemplo, em Anthony Mann); e a manipulação da continuidade cronológica, sobretudo pelo efeito de flashback ou analepse, introduzindo a importância do ponto de vista narrativo, dos processos de rememoração (a memória, a recordação, o inconsciente…) e a multiplicidade dos pontos de vista, quer pela intervenção de vários relatores de acordo com um inquérito (Citizen Kane é um modelo) quer pelo modo como uma rememoração ou confissão altera os factos ou a ordem destes (À Beira do Abismo, por exemplo).

Já se vê que, uma tal organização poética do discurso narrativo associa esta nova produção, mesmo nalguns casos de obras mais populares, às tentativas das vanguardas literárias modernistas para renovaram os processos narrativos.

E, por outro lado, é de reconhecer, dentro da mesma ordem de ideias, que a entidade masculina (mas a feminina também, por vezes, como acontece em Whirlpool –1949 – de Otto Preminger) nestes filmes toma o lugar fundamental para o funcionamento do mecanismo melodramático da ficção gótica ou do roman noir francês: ser objecto de uma conspiração, vítima de uma conjura ou de um equívoco legal, situação da qual só pode sair (e esse é, por vezes, o tema da fábula contada) batendo-se pela verdade, ou seja tornando-se herói. Contudo, no mais típico noir, essa atitude de luta nem sempre é assumida.

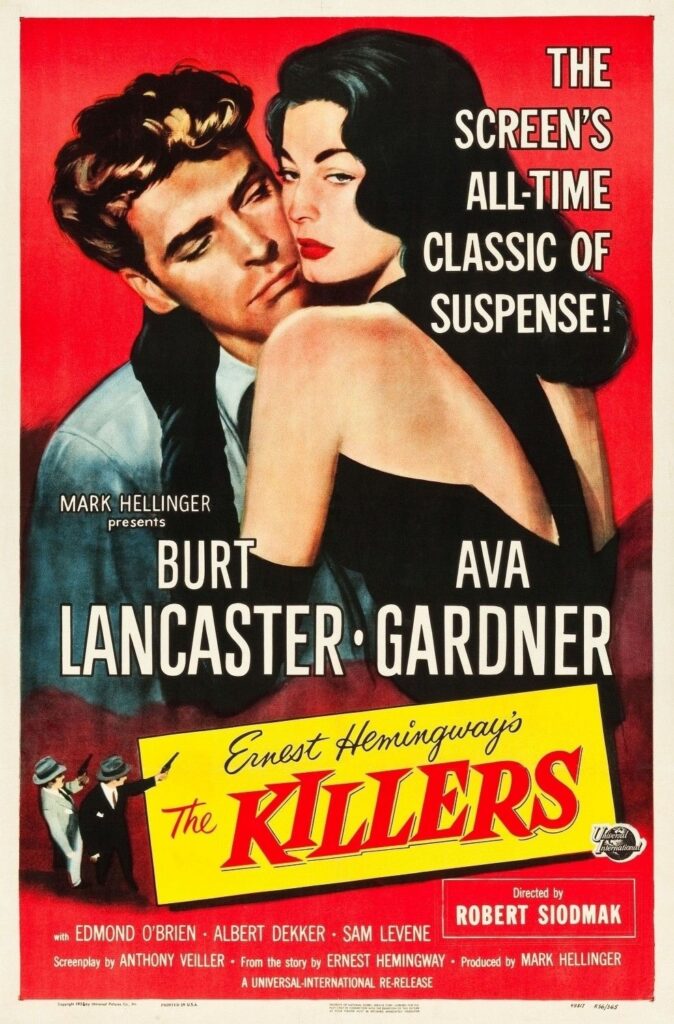

The Killers (1946) de Robert Siodmak é, talvez, um dos exemplos mais acabados do puro noir, no sentido de ser uma das obras que assume integralmente quase todos os traços considerados nucleares do género. O protagonista acossado pelo infortúnio e os próprios fantasmas, a vamp implacável, o tom nocturno e asfixiante do espaço urbano, a violência e a criminalidade, o recurso ao flashback para apresentar a crónica da queda de um boxeur e também o próprio funcionamento do psiquismo do jornalista, oscilando entre a reconstituição equilibrada e racional e a evocação quase fantasmática do universo que reconstitui, são os aspectos mais marcantes do filme.

Trata-se de um nos mais célebres e carismáticos film noir, inspirado numa breve história de Ernest Hemingway, o qual tem como figura central uma personagem recorrente nos seus contos, e com certos aspectos de alter ego autoral, Nick Adams, que, em jovem, num bar, teria ouvido uma conversa entre dois assassinos profissionais, os quais pretendiam abater um indivíduo que, segundo é sugerido no diálogo, teria ganho “indevidamente” um combate de boxe. Embora elíptica, a história parece ter origem nas próprias vivências de Hemingway, como repórter, em Chicago.

Reign of Terror (ou The Black Book 1949), de Anthony Mann, foge, aparentemente, à configuração central que permite identificar o espécime como membro da família noir.

Contudo, a visão “actual” que lança sobre o conturbado período do terror da revolução francesa, o modo como convoca os mecanismos da intriga e da suspeita num universo asfixiante da metrópole moderna em nascimento, restaurando um universo ficcional muito caro ao gótico e ao roman noir francês, tornam este filme uma peça especial que os amantes e especialistas têm incluído no corpus, com tanta mais razão quanto o seu autor, Anthony Mann, é uma das figuras centrais do panteão canónico que lançou os fundamentos do “género”.

The Killing (1956), de Stanley Kubrick, é um dos mais tardios espécimes que os especialistas incluem no cânon nuclear do film noir. Essa sua chegada em fase já avançada da produção americana do “género” em questão cria, em relação aos seus antecedentes, uma certa distância (que envolve ironia e distanciação), que é perceptível logo a partir do jogo de sentidos que se gera entre o título e os desenlaces dos destinos fatais de cada um dos intervenientes no golpe. De facto, se killing designa, além do sentido primeiro, matança, talvez numa fixação catacrética, a palhaçada, o espectáculo e, até, o sucesso financeiro, o certo é que os membros deste ataque, cujo chefe, para aparecer como assaltante “visível”, faz uso de uma máscara quase surreal de palhaço, acabam mortos ou vencidos[1].

Contudo, esta é uma das obras mais persistentemente mantidas no grupo nuclear do cânone pelos especialistas, devido à estrutura narrativa em flashback, em virtude da violência patenteada, pelo desnorte existencial das personagens que, não sendo profissionais do crime, escorregam para o abismo da fatalidade, arrastadas pelo sedutor plano de um experiente fora-da-lei, e também, mais particularmente, pela relação de fatalidade amorosa que uma das personagens mantém face à sua amada infiel, pela utilização da câmara subjectiva sobretudo no acompanhamento deste duplo perdedor (na acção criminosa e no amor) e pelo uso altamente estilizado do contraste de sombras e luz, de branco e de preto sobretudo na expressão dos clímaxes emocionais e afectivos.

Carlos Jorge Figueiredo Jorge é professor emérito da Universidade de Évora

Bibliografia

Ballinger, Alexander e Danny Graydon, 2007, The Rough Guide to Film Noir, Rough Guides, London

Cardoso, Abílio Hernandez, 2001, “Subjectividade, desejo e morte no film noir americano” in Villas-Boas, Gonçalo e Maria de Lurdes Sampaio, Crime, Detecção e Castigo, Granito, Porto

Chandler, Raymond, 1969, “The Simple Art of Murder” in Pearls Are a Nuisance, Penguin, London

Chandler, Raymond, 2012, “A Arte Simples do Assassínio”, tradução de Carlos Leite, in Sampaio, Maria de Lurdes e Gonçalo Villas-Boas, Ficção Policial – Antologia de Textos Teóricos, Afrontamento, Porto

[1] Os filmes em causa foram: The Maltese Falcon de John Huston (1941), Murder, My Sweet, de Edward Dmytryk, Double Indemnity, de Billy Wilder, Laura, de Otto Preminger e, The Woman in the Window, de Fritz Lang, todos de 1944.

[2] The Black Lizard Big Book of Black Mask Stories, era como se chamava a primeira colecção, editada a partir de 1920 saída da Pulp fiction magazine, Black Mask, na qual aparecerem dois romances completos. O de Hammet ainda hoje é célebre.

[3] killing (ˈkɪlɪŋ) adj 1. informal very tiring; exhausting: a killing pace .2. informal, extremely funny; hilarious. 3. causing death; fatal. n 4. the act of causing death; slaying5. informal a sudden stroke of success, usually financial, as in speculations on the stock market (esp in the phrasemake a killing)ˈkillingly adv Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014