As posições que tem assumido, nos últimos anos, fizeram de Manuel Pinto Coelho uma das figuras mais polémicas da classe médica em Portugal, por vezes em confronto com a própria Ordem dos Médicos. Entre as práticas mais controversas que defendeu, e que mais causaram celeuma, estão a exposição solar sem protector e a ingestão de água do mar. A pretexto do seu mais recente livro, Seja um super-humano, o PÁGINA UM entrevistou-o na sua clínica, ou “casa”, como lhe chama, onde, fiel à irreverência, explicou as suas teses e não poupou críticas ao método convencional da Medicina e sobretudo à Organização Mundial de Saúde e gestão da pandemia.

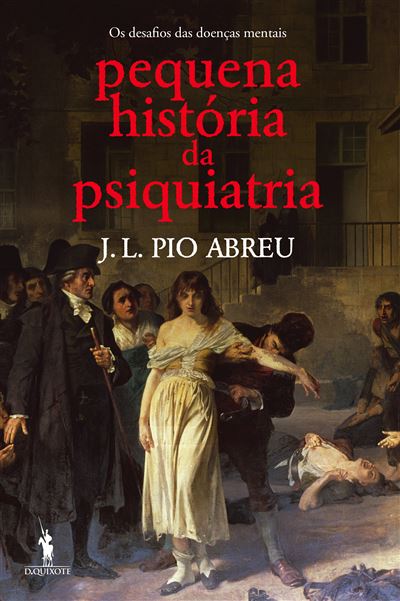

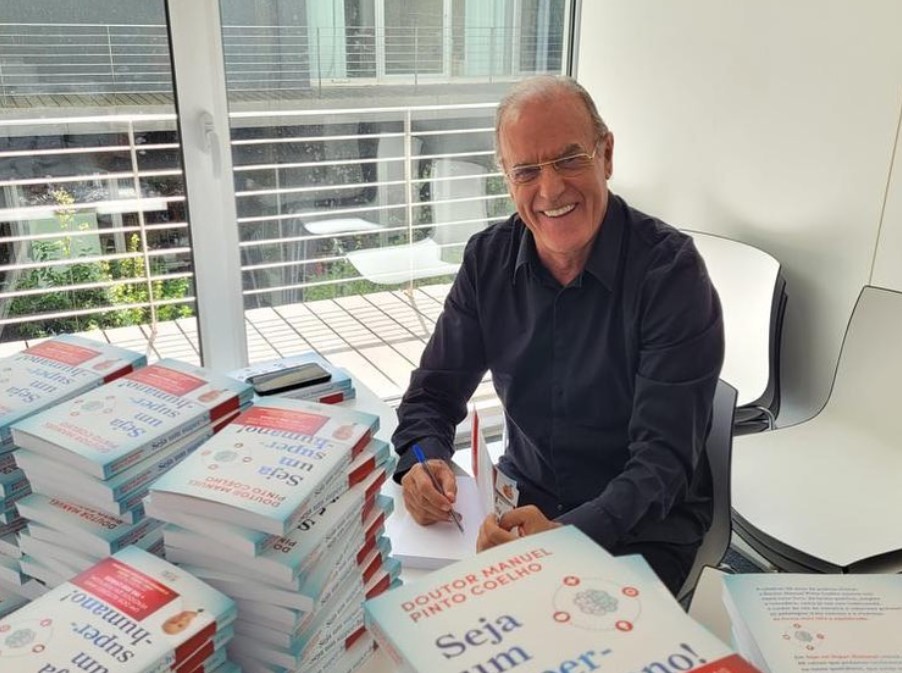

Seja um super-humano! é o seu 10º livro, e aponta 50 hábitos que pretende mudar a saúde das pessoas. Marca também os seus 50 anos de prática clínica. Estamos perante um balanço de vida?

Eu sei da responsabilidade que tenho. Quer as pessoas gostem ou não de mim, sabem que 50 anos de prática, seja ela clínica ou não, ensinam muito. O empirismo, a experiência e a prática é sempre o que mais importa em qualquer tipo de matéria. Claro que a teoria é importante, mas nós sabemos que o que é verdade hoje, amanhã já não o é, enquanto que aquilo que a prática nos ensina é sempre verdade. Não “passa de moda”, ao contrário da teoria. Como tal, eu percebo que as pessoas possam ter um interesse acrescido em ver como é que pensa o médico que anda, há meio século, a ver pacientes à sua frente.

E o que é que mudou, e o que é que se manteve, na sua forma de pensar, desde que começou a sua carreira?

Estive muitos anos na sombra do conhecimento que tenho agora. O que mudou foi, essencialmente, o facto de eu hoje tentar ir à causa dos problemas e das doenças, em vez de apenas tratar as suas consequências. Durante muito tempo, eu fiz isso, na esteira daquilo que aprendi na faculdade. O nosso programa académico ensinou-nos a ver as coisas de determinada maneira, e eu fi-lo durante anos a fio de uma forma quase acrítica. A certa altura, passei a fazê-lo de maneira diferente. Isso abriu-me muitas portas e trouxe-me muitas alegrias. Não há dinheiro que pague vermos as pessoas felizes e contentes por nossa intersecção. O acto de dar, dá 10-0 ao de receber. E eu comecei a perceber isso. Como tal, hoje sinto, que as respostas que a “casa” [Clínica Dr. Manuel Pinto Coelho] oferece, com esta forma integrada de ajudar as pessoas, tem-me dado alegrias que antes não conseguia obter quando, ao longo dos meses, passava meia-dúzia de receitas.

Como reagiu então quando percebeu que aquilo em que acreditava, afinal não era bem assim…

Não é que aquilo em que acreditava fosse errado. Eu fiz medicina hospitalar, serviço de urgência, durante muitos anos. Comecei ainda antes do 25 de Abril. Fui médico de centro de saúde durante 35 anos e sou reformado da Função Pública desde 2009. Por isso, eu sei qual é a prática clínica tradicional, que a larga maioria dos meus colegas segue. Mas o inesperado problema de saúde do meu filho [que sofria de esclerose lateral amiotrófica, e que acabou por morrer aos 49 anos, em Dezembro passado, 12 anos após ser diagnosticado] ajudou-me a procurar outras formas de ajudar, em primeiro lugar, quem eu tinha em casa. E que ajudou-me também a perceber uma coisa que é inacreditável eu nunca ter reparado: Hipócrates, pai da medicina, ensinou-nos a todos, há quase 2.500 anos, que o alimento é o nosso principal remédio, que temos dentro de nós tudo quanto precisamos. E também que, não conhecendo o alimento, fica mais difícil tratar as doenças. Aliás, todas as nossas doenças começam no intestino. Com o juramento de Hipócrates, pomos o homem nos píncaros. E, depois, não seguimos o seu conselho.

E porque é que acha que isso acontece?

Porque não é o brócolo e a couve que paga os cursos de medicina. O paradigma actual seguido pela classe médica é um comprimido para cada maleita; foi instituído por decreto. Mas, voltando atrás: em 1895, Louis Pasteur, o dono da teoria do germe, morreu. Esta teoria defende que a Medicina deve tentar barrar a entrada do germe no nosso organismo. Bateu-se toda uma vida e, ganhando o braço de ferro, teve vários opositores, nomeadamente Claude Bernard e Antoine Béchamp, que o contradisseram, e defenderam que a Medicina se devia “virar” para o hospedeiro e a homeostase.

Refere-se à teoria do terreno, ou terrain theory?

Sim. Eles perderam; e Pasteur ganhou, abrindo as portas à indústria do tratamento. Só que, as pessoas não sabem da existência de um papelinho que ele deixou na mesa de cabeceira, no seu leito de morte, dizendo que se enganara, e que realmente o micróbio não era nada e o terreno era tudo. Portanto, pouco antes de morrer, ele negou uma vida inteira em que tentou provar a teoria do germe. Mas foi essa teoria que ficou, para posteridade. Em 1910, o ensino médico privilegiava realmente o corpo e o terreno, através das chamadas terapêuticas não-convencionais. Depois, com o Flexner Report entendeu-se que essa prática médica não fazia sentido e instituiu, na linha do Pasteur, o modelo que ainda hoje está vigente. E é assim que hoje se ensina Medicina: o médico espera que a pessoa fique doente para a poder ajudar. Não se trata de Saúde nos programas académicos das faculdades da Medicina; trata-se da doença. Não há cadeiras de Nutrição nas Faculdades de Medicina; só agora apareceu a Nova Medical School com uma cadeira de Ciências da Nutrição. Uma pedrada no charco, porque não existia. Quando uma pessoa vai ao médico, não lhe passa pela cabeça sair de lá sem uma receita. Se sair do médico sem uma receita, diz que o médico o enganou, não percebendo que devia era pôr em ordem o seu estilo de vida, de forma a nunca mais lá voltar.

Diria que essa é uma forma de fazer Medicina que beneficia a indústria farmacêutica…

Pois. Quando as potências do dinheiro assumem o controlo da saúde, é um desastre. E é o que está a acontecer agora. Quem gere a saúde, e tomou as rédeas da Organização Mundial da Saúde (OMS) são puros homens de negócios com conflitos de interesses e sem qualquer preparação médica. Nos anos de 1970, as quotizações dos países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) representavam 80% do budget da OMS. Isso mudou. Em 2016, já 80% do budget provinha de donativos privados. Temos em curso um “golpe de estado” e ninguém abre os olhos; estamos a assistir, impávidos e serenos, à criação de uma organização sem qualquer matriz de saúde, que determina como é que devemos conduzir os nossos problemas ligados à Saúde, seja com a covid-19 ou com o que for.

Os países estão a perder a sua soberania em matéria de Saúde Pública?

Sim. Se a OMS fosse um órgão democrático, democraticamente eleito, tudo bem, mas não. É agora o dinheiro que está a mandar e a assumir o controlo da Saúde. As potências do dinheiro estão a assumir o controlo da Saúde. Veja-se aquilo que se está a passar com a aliança entre o World Economic Forum, da figura inacreditável do Klaus Schwab, e o poder do dinheiro da OMS.

Que saída propõe então?

Sou uma pessoa optimista por natureza, e tenho esperança. Ou não fosse eu do Sporting, e não fosse o verde a cor da esperança [risos]. Mas tenho que dizer que a situação actual é preocupante. Como dizia Robert Malone, a covid-19 é uma questão de poder e de dinheiro. Claramente. Eu sinto isso, no meu dia-a-dia. Mas não irei calar-me. Não me calo. E ninguém me pode instituir um processo disciplinar por isto que eu estou a dizer. Podem gostar ou não gostar, concordar ou discordar, mas, caramba, acho que só na Coreia do Norte é que há pensamento único. Era o que faltava que num país democrático as pessoas não pudessem dizer de sua justiça, desde que o façam de maneira educada e civilizada.

Pelo que foi assistindo nos últimos anos, comportámo-nos como um país plenamente democrático?

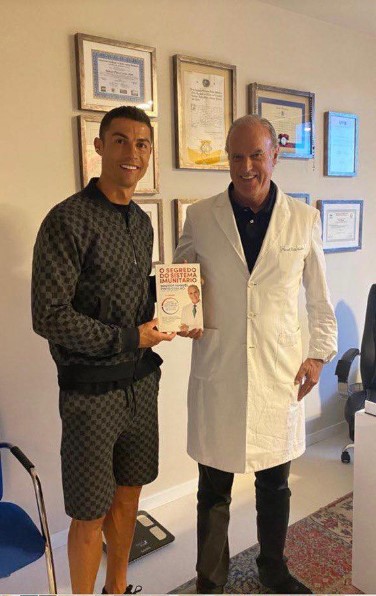

Não. Não. Não agimos como um país 100% democrático. Basta ver as linhas editoriais dos principais órgãos de comunicação. Aquilo é democracia? Quantas pessoas é que vimos na comunicação social a dizer que o terreno é mais importante que a semente? Não chamaram cientistas ou investigadores de Saúde para discutirem esta questão. Nem um. Quem aparece são virologistas e epidemiologistas, sempre na perspectiva da semente: é as vacinas, são as máscaras, é o confinamento, é o distanciamento social. No meu livro O segredo do sistema imunitário [lançado em Março de 2021], o Cristiano Ronaldo diz, na chamada de capa, que considera a expressão “vacina natural” uma expressão feliz, e que o livro revela claramente a importância do sistema imunitário. O que ele disse não teve praticamente eco nenhum. O melhor jogador de futebol do Mundo de todos os tempos, melhor marcador, a dizer uma coisa destas e falou-se pouco nisso.

Mas “arranjar” essa “vacina natural” não dá o mesmo lucro que as vacinas que as farmacêuticas vendem…

As pessoas deviam saber que, por exemplo, o arroz tem mais de 50 mil genes, mais genes do que nós temos no nosso corpo, e que podemos modificar a expressão dos genes com os alimentos. Não me parece que haja algo mais interessante do que o facto de podermos modificar os genes com que nascemos, através do alimento, do ar que respiramos, de um sono reparador, da quelação dos metais pesados que temos dentro de nós… A importância gigante do exercício físico, e do intestino. Temos 10 triliões de células, mas temos 100 triliões de micróbios dentro do nosso intestino, que nos pesam dois quilogramas. É a microbiota, que hoje tem a figura de órgão. Porque é que não se fala mais sobre isto? Muita da Medicina está ligada à doença, não está ligada à saúde. Nos meus livros estão as referências bibliográficas, para quem queira consultar; está lá tudo. Se há colegas que não concordam com o que eu digo, muito bem, escrevam, tal como eu escrevo. Dêem referências bibliográficas para suportar as suas teses, como eu dou para suportar as minhas.

Tem-se dito muito às pessoas para confiarem na Ciência, como se fosse uma questão de fé, um dogma. Qual a sua opinião sobre o estado actual da Ciência e seu papel sociedade?

Maria Angell, ex-directora e antiga editora-chefe da New England Journal of Medicine, que é uma das publicações mais importantes no mundo médico, escreveu isto num editorial em 2000: “a distinção entre Governo, indústria, Ciência, e Medicina está enevoada, está confusa. O resultado são doses maciças de desinformação que custam bem caro ao consumidor”. Dizia ela que “na indústria da Ciência, a indústria usa a Ciência para aumentar a procura pelos seus produtos, de modo a realizar mais dinheiro”. É exactamente isto. O actual secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, disse num noticiário da TVI que a evidência científica de hoje é o erro rectificado de amanhã. Disse muito bem. Não se pode acreditar cegamente. O Richard Horton, que foi editor-chefe da Lancet, disse que metade dos trabalhos científicos são falsos. Portanto, Ciência muito bem, mas vamos com calma.

Não se pode perder o espírito crítico?

As pessoas não podem aceitar, de uma maneira quase acrítica, aquilo que ouvem nos jornais e nas televisões, nos noticiários. Não faz sentido. Não se fala em conflitos de interesses, que têm muitas das pessoas que escrevem. O apelo que faço é que as pessoas pensem. O Edgar Morin tinha uma frase fantástica: muitos dos nossos problemas resultam da ausência de pensamento, mais do que problemas económicos, ambientais, sociais ou culturais. Há um défice de pensamento; as pessoas não pensam. É inacreditável o que se está a passar. Este totalitarismo global crescente é preocupante. Eu considero que isto da covid-19 é só uma escaramuça [risos], porque o que verdadeiramente me preocupa é haver meia dúzia homens de negócios a mandarem em nós, e nos destinos de cada país. Isto é grave. O Prémio Nobel da Medicina em 1993, Richard Roberts, denunciou como funcionam as grandes farmacêuticas dentro do sistema capitalista, acusando-as de preferirem os benefícios económicos à saúde e detendo o progresso científico na cura completa das doenças, porque a cura não é tão rentável quanto a doença. Temos que dar mais voz a estas pessoas. A apetência da investigação científica só se faz para as áreas lucrativas; nunca para as áreas que não dão lucro.

Ou seja, quer dizer que os hábitos que, por exemplo, recomenda no seu último livro, não são mais divulgados porque não dá lucro às farmacêuticas…

Ninguém investigou, por exemplo, os benefícios de três hábitos que considero serem os mais importantes de todos os que menciono no livro: a meditação, o exercício e a leitura. Por exemplo, a biblioterapia era uma prática corrente na civilização grega, romana e egípcia. Neste momento, temos dois técnicos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a pesquisar os benefícios incríveis que a leitura tem no tratamento de doenças. Porque é que ninguém fala disso? Porque é que ninguém explora a importância gigante que a meditação tem no tratamento de doenças e a ajudar as pessoas a chegarem novas a velhas? Independentemente do seu grau de cultura, as pessoas não são burras; elas entendem, têm sensibilidade, e percebem que, na realidade, há qualquer coisa que não está bem contada. Não é preciso ser agricultor ou lavrador para se perceber que o solo importa bem mais do que a semente que lá cai. Não interessa saber, por exemplo, porque é que há pessoas que vão abaixo e outras que não vão? E porque é que nas famílias, há um ou dois resistentes que nunca apanham covid-19?

Fala-se nisso como se fosse um mistério…

Não é mistério nenhum. Para as pessoas que não percebem nada disto, é misterioso. Há que dizer porque é que essas pessoas não vão a baixo, e é porque têm um sistema imunitário que as protege de todas as investidas. Se tivermos, dentro das ameias do nosso castelo, um exército suficientemente robusto e forte, esse exército protege-nos de tudo. Não é só a covid-19 que não se apanha, derrota-se qualquer inimigo que lhe bata à porta. Mas isto não é discutido, nem investigado. Uma das formas de termos um sistema imunitário capaz é termos uma alimentação correcta.

Já existem mais médicos, em Portugal, a preconizar a alimentação e o estilo de vida como factores importantes na saúde, ou ainda são poucos?

Caramba, caramba, se existem. A Leonor Rodrigues Lopes, por exemplo, que também é doutorada, professora universitária e neuroradiologista, com quem eu tenho a sorte de trabalhar, filha do grande Ernâni Lopes [antigo ministro das Finanças, falecido em 2010], e outros, variadíssimos médicos que trabalham aqui, e que percebem.

Então este movimento, se assim lhe podemos chamar, está a crescer?

Sim, cada vez mais médicos vêem o problema desta maneira. Não faz sentido fazer o juramento de Hipócrates e depois não ligar nenhuma àquilo que ele ensinava. Cada vez mais colegas meus estão a perceber que uma alimentação pode modificar o seu genoma. Em 2004, nasceu a epigenética, que nos ensina a perceber que é possível modificar a expressão dos genes com que nós nascemos. Uma pessoa, hoje, já não é vítima dos genes que herdou quando o espermatozóide fecundou o óvulo da mãe. Eu falo muito na vitamina D, e dá-me imenso prazer poder dizer que fui a primeira pessoa em Portugal a falar das suas vantagens. Em Novembro de 2015, no meu livro Chegar novo a velho chamei a atenção que o Sol fazia muito mais bem do que mal. E se eu fui atacado na altura! Quando hoje é uma evidência que o Sol faz mais bem que mal, com as cautelas devidas. Com níveis elevados de vitamina D, eu costumo dizer, por paródia, que as pessoas podem andar a beijar na boca os “covidosos” e as “covidosas” todas lá da rua, que mesmo assim, podem apanhar o vírus, mas o vírus não as apanha a elas. Se, juntamente com isto, se fizer a evicção dos alimentos que aumentam a permeabilidade do intestino, e que o inflamam, terão, com certeza, muito menos probabilidade de ficar doentes. Costumo até dizer que, para essas pessoas verem uma bata branca têm que ir à Netflix [risos]. Isto, os homens de negócios não vão dizer. O Lair Ribeiro, que já devia ter ganho o Prémio Nobel há muito tempo, dizia que aos grandes grupos farmacêuticos não lhes interessa duas coisas: curar e matar. Na realidade, interessa-lhes é manter a pessoa em banho-maria, tornar a situação crónica. Recuso-me a aceitar este sistema como normal, porque não é, e não dá saúde a ninguém.

Como tem visto a actuação do actual bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, particularmente em relação aos colegas que, nos dois últimos anos, expressaram uma opinião diferente?

Tenho uma opinião, mas não a vou divulgar porque tenho um processo que deu entrada no Tribunal Administrativo em Outubro de 2017, contra o actual bastonário, contra o Conselho Nacional, e contra o Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos. Como tal, não me é permitido fazer qualquer tipo de comentário. E, se o meu advogado estivesse aqui, diria: “apoiado“!

[risos] Mas, como é que lidou com as críticas, e com as acusações, de que defende ideias pseudocientíficas ou que carecem de comprovação científica? Afectaram-no de alguma forma?

Não, porque conheço alguns pensamentos de gente válida como, por exemplo, do grande Karl Popper, que disse que o crescimento do conhecimento depende inteiramente do desacordo. Também me lembro que Fernando Pessoa recomendou: “segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é sombra de árvores alheias”. Tenho esta cultura, sei o pensamento destas grandes figuras. E tenho a minha prática clínica. Enquanto eu tiver resultados e as pessoas nos procurarem, esses comentários são sombras de árvores alheias; não me interessa perseguir nem perder tempo com eles. Não me interessa nada [risos].

Aprecia ser polémico?

Enquanto eu estiver na plena posse das minhas capacidades intelectuais e físicas, sentir esta garra dentro de mim, e perceber os resultados da nossa conduta nas pessoas, que é para quem eu vivo, ninguém me vai calar. Ninguém. E quando passarem o risco, aí há os tribunais. Os advogados também precisam de ganhar a vida [risos]. A minha folha de serviços da Ordem dos Médicos está imaculada, não tem uma única sanção. Queixas, há muitas, mas depois eu respondo.

Imaginava que, um dia, poderia vir a ser considerado irreverente entre a classe médica?

Tenho seis filhos, sete netos, 50 anos de prática clínica. Estou como aquele ditado hindu: o coração, quando está em paz, vê uma festa em todas as aldeias. Estou cada vez menos belicoso, e menos conflituoso. Se calhar há 20 anos atrás picava-me mais com o que ouvia; hoje em dia já não. Até porque vejo que, cada vez mais, as pessoas percebem que se deve abordar primeiro a saúde, e só depois a doença.